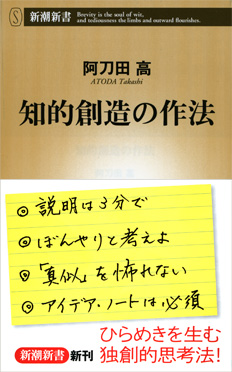

知的創造の作法

792円(税込)

発売日:2013/11/16

- 新書

- 電子書籍あり

「アイデアの井戸」を知っていますか?【◎説明は3分で ◎ぼんやりと考えよ ◎「真似」を怖れない ◎アイデア・ノートは必須】ひらめきを生む独創的思考法!

知識は創造のためにあり、創造にはアイデアが命である――。900編を超える作品を生み、40年以上も「アイデアの井戸」を掘り続けてきた著者が、その思考法を大公開。実践的「アイデア・ノート」の作り方とは? ネーミングのコツは? ぼんやりと考える効能とは? 読み進めるうちに、「ダイジェスト」する力、「不思議がる」疑問力等、閃きを生み発想を活かすための作法が見えてくる。「知的創造へのヒント」が満載!。

書誌情報

| 読み仮名 | チテキソウゾウノサホウ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮新書 |

| 発行形態 | 新書、電子書籍 |

| 判型 | 新潮新書 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-610543-2 |

| C-CODE | 0210 |

| 整理番号 | 543 |

| ジャンル | 文学賞受賞作家 |

| 定価 | 792円 |

| 電子書籍 価格 | 660円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2014/05/23 |

蘊蓄倉庫

阿刀田高氏は、新しい「発明発見」に常に関心をもたれているそうです。

その「独創的思考法」からひらめいた、以下のような「発明」が紹介されています。

・ひとつの定規で、正三角形から正十角形まで、あらゆる図形が書ける「金魚型定規」。

・「あなたの誕生日はなん曜日」か、即座に計算できる一覧表。

小説のみならず、常にユニークなアイデアを生む思考のプロセスや秘訣は、読者にも「知的創造へのヒント」になります。詳しくは、第二章、第三章を参照ください。

担当編集者のひとこと

「アイデアの井戸」を掘り続ける人気作家の思考法

本書は、阿刀田高氏による新書で初の「書下ろし」です。

阿刀田氏は、『ナポレオン狂』(直木賞受賞作)をはじめ、『恐怖同盟』や『だれかに似た人』など、最後に戦慄したり、ユーモアを堪能できたりする、魅力的な数々の短編や、『新約聖書を知っていますか』や『ギリシア神話を知っていますか』など、ダイジェストの名手として知られる人気作家です。

日常に潜む恐怖が読者を驚愕させたり、意外なユーモアで笑いを誘う阿刀田氏の魅力的な作品は、どのように発想されているのでしょうか。

また、膨大でなかなか読めない有名な古典や名作を、「知っていますか」のシリーズのようにおもしろく「ダイジェスト」するにはどんな秘訣や作法があるのでしょうか。

40年以上にわたり、900編以上もの作品を生み出されてきた阿刀田氏ならではの「発想と実践法」を、本書で大いに公開していただきました。

いってみれば、阿刀田高氏という作家の「企業秘密」です。

阿刀田氏にお宅で見せていただいた、「アイデア・ノート」や「備忘録」は貴重なものでした。

そして、それらは創作のみならず、ビジネスや人間関係に活用できそうな、斬新なアイデアを生み出すためのヒントが満載です。その一部を列記してみます。「ダイジェストする力」の養い方/幽霊を分析する/「ぼんやり」と考えよ/実践的「アイデア・ノート」の活用法/三分間で説明する/奇想天外な嘘の効能/マネを恐れるな/人気を得るネーミングのコツ/松本清張の発想メモに学ぶ/「不思議がる」力の鍛え方/「いい加減さ」が生むアイデア/文才と表現力の養い方/ユーモアの磨き方/モチーフのすすめ/メモの効用/ノーベル賞学者のひらめき/多読と創作の秘訣/ベストセラーのたくらみを見抜く/創造力を養う読書術/アイデアを生む人間観察力……

さらに、本書には、阿刀田氏の小説作法や独自の「発明」も記されています。

また、世界の古典や日本の名作などが紹介されていて、啓発されることが多々あります。

氏の短編小説ではありませんが、本書でも、阿刀田作品ならではの「意外な結末」が記されていますので、ご期待ください。

読むほどに、斬新な「ものの見方、考え方」が養われ、「ひらめく力」を培う刺激的な「独創的思考」の作法が、柔らかな筆致で説かれていきます。

2013/11/25

著者プロフィール

阿刀田高

アトウダ・タカシ

1935(昭和10)年、東京生れ。早稲田大学文学部卒。国立国会図書館に勤務しながら執筆活動を続け、1978年『冷蔵庫より愛をこめて』でデビュー。1979年「来訪者」で日本推理作家協会賞、短編集『ナポレオン狂』で直木賞、1995(平成7)年『新トロイア物語』で吉川英治文学賞を受賞。他に『ギリシア神話を知っていますか』『源氏物語を知っていますか』『谷崎潤一郎を知っていますか』『知的創造の作法』『アンブラッセ』『地下水路の夜』など著書多数。2003年紫綬褒章、2009年に旭日中綬章を受章。2018年には文化功労者に選出された。