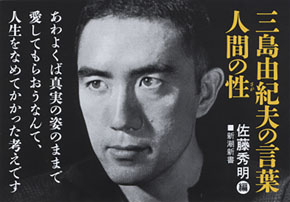

三島由紀夫の言葉 人間の性

968円(税込)

発売日:2015/11/16

- 新書

至極の名言集。

四十五年の生涯で膨大な作品を残した三島由紀夫。その思考・感性は今なお生々しく、人間の本質や世間の心理を鋭く衝く。「やさしさは大人のずるさと一緒にしか成長しない」「贅沢と無い物ねだりだけが芸術を生む」「流行は最上の隠れ蓑である」「うそが恋愛では一番誠実な意味を持つ」……。彼はこの世界をどう見ていたのか。恐ろしいほど鋭く、狂おしいほど美しい。三島研究の第一人者が厳選した至極の名言集。

目次

はじめに

I 男女の掟

二人が恋に落ちる時

性欲は愛か罪悪か

男と女は別の生き物

性欲は愛か罪悪か

男と女は別の生き物

II 世間の理

人の間に悪意は潜む

社会に棲むルール

時代が求めた偶像

社会に棲むルール

時代が求めた偶像

III 人間の性

美しく恐ろしき若者よ

肉体にこそ真実はある

精神を司るものは何か

肉体にこそ真実はある

精神を司るものは何か

IV 芸術の罠

文を綴り味わう者へ

表現の欲求と効用

表現の欲求と効用

Ⅴ 国家の檻

われら衆愚の政治

あの戦争が見せた風景

日本人の魂の在処

あの戦争が見せた風景

日本人の魂の在処

書誌情報

| 読み仮名 | ミシマユキオノコトバニンゲンノサガ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮新書 |

| 発行形態 | 新書 |

| 判型 | 新潮新書 |

| 頁数 | 208ページ |

| ISBN | 978-4-10-610645-3 |

| C-CODE | 0295 |

| 整理番号 | 645 |

| ジャンル | エッセー・随筆 |

| 定価 | 968円 |

インタビュー/対談/エッセイ

三島由紀夫の愉しみ方

生水は飲まない方がいいと言われているのに、この谷川の水はこんなにきれいだから大丈夫だと言って、がぶがぶ飲んで高笑いをしているのが三島由紀夫だ。

しかし、実は二、三日前からここに来て、谷川の水に腹を馴らしていたというのが真相である。三島由紀夫は、「生水は飲まない方がいい」と「この谷川の水はきれいだ」という二つの相反する通念があると、ほとんどの場合、積極的な方に走る。しかし、それで腹をこわしては笑いものになるだけだから、準備はおさおさ怠らず、そんなところは誰にも見せない。そしてきっとこう言うのだ。

「この水の美味さを味わわなければ、人生の歓びの半分も知らない」と。

――むろん例え話である。これが、新潮新書『三島由紀夫の言葉 人間の性』を編んだ私の三島イメージである。

しかし、この本は、三島の個性を出そうとして編集した本ではない。鋭く穿った意見や既成概念を破壊することばを、三島由紀夫の著作から切り出してきたものではあるが、その題材は、恋愛、性、人間関係、文学、芸術、スポーツ、政治などの一般的な事柄についてのものである。煩わしい解説は最小限にとどめ、テーマ別に箴言が並べてある。いわば素材のいいところだけを味わってもらおうという刺身の盛り合わせといったところだ。

ここには、読んで立ち止まって考えてしまう文章や、一読してにやりとさせる気の利いた観察がある。人が漠然と感じていることをズバリ言い切った果敢さがあり、不都合をものともせずに表現した勢いがあり、軽いユーモアにくるんだ人間の深奥があり、挑発があり、好悪の感情がある。

そう言うと、また三島の個性に戻ってしまいそうだが、読む際には、三島由紀夫のイメージに囚われる必要は全くない。むしろ読者諸氏のセンサーの感度を上げ、文章に刺激され、固定的な思考の殻が割れたり、揺さぶられたりする快楽を愉しんでいただけたらと思う。

それにしても、すぐれた文章家の文章は、その批評眼よりも素晴らしいと思えることがある。こんな言い方はたぶん正しくなく、批評は言語化したときに批評として成立するものなので、文章が批評にほかならない。しかし、文章それ自体が、「生きている」と感じられることがあるのである。私は何度もハッと驚かされたのだが、それも本書の愉しみ方であると思う。

一年かけて『決定版 三島由紀夫全集』を読み直し、気に入った文章をパソコンに入力していった。巻数とページと行を指定してくれれば、入力しなくてもいいですよと担当の編集者に言われたが、この愉しみは譲るわけにはいかなかった。長い間三島由紀夫の研究に携わってきたけれども、研究とは別の視点で読み、写し取る作業は、私の生きる姿勢を再考させる歓びの時間でもあったのだ。

しかし、実は二、三日前からここに来て、谷川の水に腹を馴らしていたというのが真相である。三島由紀夫は、「生水は飲まない方がいい」と「この谷川の水はきれいだ」という二つの相反する通念があると、ほとんどの場合、積極的な方に走る。しかし、それで腹をこわしては笑いものになるだけだから、準備はおさおさ怠らず、そんなところは誰にも見せない。そしてきっとこう言うのだ。

「この水の美味さを味わわなければ、人生の歓びの半分も知らない」と。

――むろん例え話である。これが、新潮新書『三島由紀夫の言葉 人間の性』を編んだ私の三島イメージである。

しかし、この本は、三島の個性を出そうとして編集した本ではない。鋭く穿った意見や既成概念を破壊することばを、三島由紀夫の著作から切り出してきたものではあるが、その題材は、恋愛、性、人間関係、文学、芸術、スポーツ、政治などの一般的な事柄についてのものである。煩わしい解説は最小限にとどめ、テーマ別に箴言が並べてある。いわば素材のいいところだけを味わってもらおうという刺身の盛り合わせといったところだ。

ここには、読んで立ち止まって考えてしまう文章や、一読してにやりとさせる気の利いた観察がある。人が漠然と感じていることをズバリ言い切った果敢さがあり、不都合をものともせずに表現した勢いがあり、軽いユーモアにくるんだ人間の深奥があり、挑発があり、好悪の感情がある。

そう言うと、また三島の個性に戻ってしまいそうだが、読む際には、三島由紀夫のイメージに囚われる必要は全くない。むしろ読者諸氏のセンサーの感度を上げ、文章に刺激され、固定的な思考の殻が割れたり、揺さぶられたりする快楽を愉しんでいただけたらと思う。

それにしても、すぐれた文章家の文章は、その批評眼よりも素晴らしいと思えることがある。こんな言い方はたぶん正しくなく、批評は言語化したときに批評として成立するものなので、文章が批評にほかならない。しかし、文章それ自体が、「生きている」と感じられることがあるのである。私は何度もハッと驚かされたのだが、それも本書の愉しみ方であると思う。

一年かけて『決定版 三島由紀夫全集』を読み直し、気に入った文章をパソコンに入力していった。巻数とページと行を指定してくれれば、入力しなくてもいいですよと担当の編集者に言われたが、この愉しみは譲るわけにはいかなかった。長い間三島由紀夫の研究に携わってきたけれども、研究とは別の視点で読み、写し取る作業は、私の生きる姿勢を再考させる歓びの時間でもあったのだ。

(さとう・ひであき 近畿大学教授)

波 2015年12月号より

著者プロフィール

佐藤秀明

サトウ・ヒデアキ

1955(昭和30)年生まれ。立教大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。近畿大学文芸学部教授。三島由紀夫文学館・運営委員会研究員を務め、『決定版 三島由紀夫全集』(新潮社)の編集に携わる。著書に『三島由紀夫──人と文学』(勉誠出版)、『三島由紀夫の文学』(試論社)など。

この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。

感想を送る