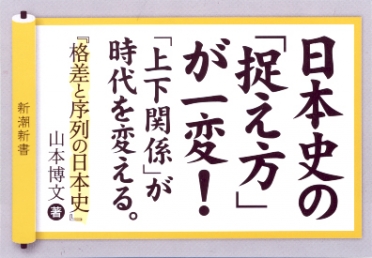

格差と序列の日本史

858円(税込)

発売日:2016/05/16

- 新書

- 電子書籍あり

地位の壁は、いつも歴史の原動力だった! 日本史を捉え直す入魂の一冊。

歴史の核心は、「格差」と「序列」でつかめる──。日本史の流れを学び、時代ごとの特徴を知ろうとするとき、国家と社会の本質が、必ずそこに表れているからだ。古代の王朝でも、中世の幕府でも、二つのキーワードから歴史上の組織を捉え直せば、日本史の基本構造は手に取るように見えてくる。初学者から学び直しの教養人まで、歴史の見方を転換させる充実の一冊。

卑弥呼の国の格差/大王の血筋/「職」は氏族で担う/冠位十二階の狙い/「憲法十七条」の戒め/「大化改新」がもたらしたもの

2 「律令国家」とは何か

「律令」の革新性/「位階」という序列制度/政権の中枢「太政官」/高官を支える「局」/実務官庁の「省」/官職の四等官制/付属組織も四等官制/律令制の軍事組織/地方の行政組織/官吏の給与と勤務評定

3 摂関政治の官僚たち

蔵人所/「摂関」の座と藤原氏内部の争い/平安時代の公卿会議/公家の昇進願望/『源氏物語』のエリートたち/遥任と受領/誰が武士になったのか

中央官庁の変質/知行国と荘園/売り買いされる官位/院政という大転換/平氏の勃興と終焉

2 鎌倉武士たちの官僚制

小規模な政治機構/執権の地位と時代の制約/幕府を支えた京下り官人/王朝も支えた守護・地頭/内と外の論理/皇統の分裂と北条氏の最期

3 朝廷権威の失墜と室町幕府

後醍醐政権の限界/イエで継承された実務官僚の技能/執事による政治/足利将軍の朝廷での出世/幕府から独立する守護/奉行人と奉公衆/国政を動かす制度ならざる制度/応仁の乱と戦国の始まり

織田信長の官位/織田家宿老の位置/豊臣秀吉の出世/五大老・五奉行の実態/一つの国家、二つの王朝

2 江戸幕府の政治組織

内閣としての老中制/すべては家康の意/老中への昇進コース/幕藩体制と大名の格/地方行政官としての大名/大名たちの官位/老中を出した家

3 旗本、御家人の出世

両番という人材バンク/布衣役への昇進/布衣役の中でのエリート/諸大夫役の権威/勘定奉行と勘定吟味役/多忙な町奉行/御家人の勤務/学問吟味

4 幕府制度の近代化

海防掛と外国奉行/文久の幕政改革/老中の内閣制

書誌情報

| 読み仮名 | カクサトジョレツノニホンシ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮新書 |

| 発行形態 | 新書、電子書籍 |

| 判型 | 新潮新書 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-610670-5 |

| C-CODE | 0221 |

| 整理番号 | 670 |

| ジャンル | 日本史 |

| 定価 | 858円 |

| 電子書籍 価格 | 858円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2016/06/17 |

インタビュー/対談/エッセイ

「格差社会」と歴史家の視点

日本の歴史を概観すると、今ほど平等な社会が実現している時代はない。それだけに、歴史研究を日常とする私は、現代日本をことさらに「格差社会」とする昨今の議論に違和感を覚えることがある。しかし、多くの論者が「格差」に注目している現状も、故のないことではないはずだ。

そこで、そもそも日本史の上で、格差はどこに生じたのか、格差の母体となる序列はいかに形成されたのか、まずこれを跡付けてみようと考えた。

たとえば、飛鳥時代の冠位十二階による大王(おおきみ)の官人の序列付け、奈良時代に入る直前に始まった律令制度による官職と位階など、古代王朝の序列制度は時とともに細分化し、官人たちを上下二層に大きく分かつ格差なども生まれている。

しかし、栄華を誇った都の貴族社会は、地方で台頭してきた武士たちによって次第に奪権され、歴史は中世に入っていく。ただし、武士は純粋に地方から生まれたものではない。むしろ、中央の貴族社会の中で、その末端にいた者たちが地方に活路を見出だすことで形成された面が大きい。

そして、平氏政権を経て鎌倉幕府によって本格的な武家政権の時代が始まるが、そこでは新たな序列や格差が生まれ、またこれも時とともに成熟し、江戸時代に一つの完成を見ることになる。

このように、格差や序列は形を変えながらも存在しつづけるのだが、明治維新によって日本が近代を迎えると、「四民平等」などによって、制度的な格差は急速に解消される方向へ進む。

華族制度や財閥の経済支配などによって、依然として上流階層と庶民の間にある格差は大きかったが、これも第二次世界大戦後にはGHQの占領方針もあって、華族制度は廃止され、財閥は解体され、また農村では農地解放が行われた。つまり日本では、敗戦という非常事態の中で、かなりフラットな社会が形成されたのだ。

加えて、高度経済成長によって「一億総中流社会」が到来したとされる。七〇年代にこの言葉が人口に膾炙したのも、多くの日本人が言葉のイメージ通りの社会を実感していたからだろう。

そして、現在の議論の根底には、この「一億総中流社会」が崩れかけているという危機感がある。特に終身雇用制度が揺らぎ、非正規雇用の急拡大が大きな社会問題となり、これを「格差社会」のあらわれとする捉え方が一般にも共有されたのだ。

このように、「格差」と「序列」が本来どのような性格のものであるのかを、日本史の流れを辿りながら捉え直してこそ、現代的な問題もあらためて理解できるのではないか、というのが私の目論見である。

蘊蓄倉庫

江戸時代の武士の社会といえば、上は殿様から家老、番頭……、下は足軽、中間(ちゅうげん)などまで、じつに細かに人間が序列化され、出世も血筋や家柄によってほぼ固定化された、まさに「格差社会」というのが私たちの印象です。

実際、幕末期に下級武士(下士)の一人であったあの福沢諭吉も、自身が属した豊前中津藩・奥平家の武家社会について、「精細に分かてば百余級の多き」であったと「旧藩情」という史料に書き記しています。中津藩の藩士は総計で千五百名ほどだったと言いますから、これが百以上の階差で序列化されていたとなれば、まさしく「格差」という言葉が頭に浮かびます。

しかし、著者の山本博文教授が注目したのは、むしろ福沢が同じ「旧藩情」の中で、この精細な序列の実態を「大別して二等に分つ」と見抜いている点です。

いわゆる「上士」と「下士」ということになりますが、福沢によれば、上士の世界でも下士の世界でも、それぞれの中では出世の余地が大いにあったというのです。たとえば、百姓でも武家奉公人である中間になることは充分に可能で、さらに中間から親子で代を重ねる間に小頭、小役人と、下士の中で出世していくことは珍しいことではなかったのです。

ところが、上士と下士の間となると、非常に厚い地位の壁があり、これを越えた人は「治世二百五十年の間、三、五名に過ぎず」と福沢は記し、上士と下士の間の断絶を厳しく非難しています。このような社会では、もはや下士は上士に出世しようと考えることさえなくなり、同じ藩の中にいながら、福沢の言葉を借りれば「人種の異なる者」になっていたのです。

序列の存在より、序列の中に壁を作ってこれを固定化することで生じる「格差」、この問題の本質を福沢は早くから見抜いていたようです。

担当編集者のひとこと

現代的キーワードから日本史の流れをつかむ

本書の著者である山本博文教授は、現代日本をことさらに「格差社会」とする昨今の格差論議に違和感を持つことがたびたびあったそうです。なるほど、専門に研究されている近世史をはじめ、日本の歴史上にこれまであった格差に比べれば、現代日本はむしろ非常に平等な社会を実現していると言えるのでしょう。

しかし、今これだけ格差ということが騒がれているのであれば、やはりそこには相応の理由があるはずだとも山本教授は考えます。また、格差についての論争で議論がかみあってないケースが多くみられるのは、何を「格差」とするのかの定義があいまいなためで、それはそもそも格差とはどういうものであったか、という歴史的な観点が欠けているためではないかと看破されます。

そこで歴史家としては、まず日本史の上で格差が何処に如何なる形で生じたのか、また格差の母体となる序列はどのように形成されたのか、これを跡付けることが肝要だと考え、本書を構想したそうです。

そして、じつはこの「格差」や「序列」に注目すると、同時に日本史の流れが文字通り「手に取るようにつかめる」のだと指摘します。それは、歴史を学ぶ上で避けて通れない国家制度や官僚機構の本質、特質を理解するために、序列や格差がとても良い手掛かりになるからです。中学・高校で習う日本史では、「知行国制」だとか「執権」だとか、見慣れない制度名や役職名に苦労させられた人も多いと思われますが、用語の暗記はともかく、ある時代の実相を理解しようというときに、その時代の国家のあり方がわからないのでは、まさに手掛かりのない五里霧中で何もつかめません。

本書では、特別な歴史知識がなくとも、あらためて日本史の流れを辿りながら、歴史理解のベースとなる国家制度や官僚機構がどのように姿を変えてきたか、これが実感的につかめます。歴史上の格差や序列の変遷を知り、合わせて現代的な「格差」という問題を歴史的視点からあらためて理解する、本書はそうした野心的な構想の一冊です。

2016/05/25

著者プロフィール

山本博文

ヤマモト・ヒロフミ

(1957-2020)1957(昭和三十二)年、岡山県生まれ。東京大学文学部国史学科卒、同大学院修了。東京大学史料編纂所教授。専門は近世政治史。新しい江戸時代像を示した『江戸お留守居役の日記』で日本エッセイスト・クラブ賞受賞。『島津義弘の賭け』『「忠臣蔵」の決算書』など著書多数。