医学の勝利が国家を滅ぼす

836円(税込)

発売日:2016/11/17

- 新書

- 電子書籍あり

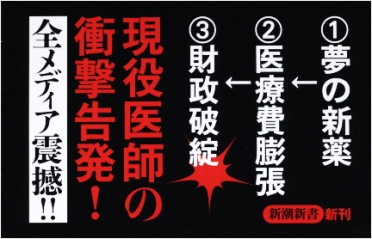

(1)夢の新薬(2)医療費膨張(3)財政破綻。現役医師の衝撃告発! 全メディア震撼!!

画期的な新薬が開発され、寿命が延びる。素晴らしき哉、医学の勝利!……のはずだった。だがその先に待ち構えているものに我々は慄然とする。爆発的に膨張する医療費は財政の破綻を招き、次世代を巻き添えに国家を滅ぼすこと必至なのだ。「命の値段」はいかほどか。我々はいつまで、何のために生きればいいのか。雑誌発表時から新聞、テレビ等で大反響の論考を書籍化。巻末に作家・曽野綾子さんとの対談を特別収録。

2 生き甲斐は病院通いです

3 医療コストから目を背けるな

4 「新しいものが良い」なんて誰が言った

5 医療の目標は何なのか

6 あなたはどう思うのか、言ってくれ

2 身内の「ミス」は庇うべきである

3 「完治」に大きな意味はない

「人間には死ぬ義務がある」

書誌情報

| 読み仮名 | イガクノショウリガコッカヲホロボス |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮新書 |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮45から生まれた本 |

| 発行形態 | 新書、電子書籍 |

| 判型 | 新潮新書 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-610694-1 |

| C-CODE | 0247 |

| 整理番号 | 694 |

| 定価 | 836円 |

| 電子書籍 価格 | 836円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2016/11/25 |

インタビュー/対談/エッセイ

人の命は地球より重い、としても

スペインの画家、ゴヤの絵に「わが子を喰らうサトゥルヌス」というのがある。「世界で最も恐ろしい絵」なのだそうだ。私は小学生の時に偶然百科事典でこれを見てしまって慄然とし、その後その巻を開くことができなくなり、しばらく調べものに不自由を生じた覚えがある。

サトゥルヌスが何者か、はさておき、ゴヤの絵では両眼を見開いた大男が、「わが子」を頭からかじっている様子が描かれている。すでに頭部は食いちぎられている。私は今、この絵を見ると、小学生の時と別種の恐怖に襲われる。この「サトゥルヌス」は、我々自身の姿ではないのか。

医学の進歩は目覚ましい。不治の病気の代表格である進行癌に対しても、有効な薬剤がいくつも開発され、たとえば転移を伴う大腸癌の予後は、以前に比べて2倍に延長したとされる。ただし、その治療にかかるコストは340倍になったそうだ。効果2倍で、コスト340倍。これは進歩かというと、進歩であろう。問題は、持続可能性をもつ進歩なのか、ということである。

癌に対する薬剤は、従来の抗癌剤に加えて分子標的薬剤が、さらに免疫療法剤が登場した。本邦で開発された免疫療法剤ニボルマブは、今まではなしえなかった「治癒」の可能性まで示唆されている。ならば、少々コストがかかろうと、「人命は地球より重い」のだからまずは進歩を称え、さらなる発展を目指せばよいのではなかろうか?

だがしかし、ニボルマブは、1年間のコストが3500万円にも及ぶ。対象となる癌患者の数を単純に掛け合わせると数千億から兆の単位になりかねない。こういう薬は次々に出て来るが、有難いことに日本の医療制度ではほとんどが公費負担になる。だからみんなが使える。しかし保険財政が今後ともそれをすべて賄うことなどできないのは自明である。すべては先送りされ、次世代にツケ回しされる。そしていずれ破綻する。これは、「わが子を喰らう」のと、どこが違うというのだろう?

ニボルマブの薬価を「特例的」に下げるという議論が盛んにされているようだが、ピンボケも甚だしい。問題はこの薬一つではない。医療コスト激増の根本的な原因は、医療の高度化(医学の進歩)と、人口の高齢化なのである。誰のせいでもないし、誰にも止められない。そもそも何千万円もかけて、そしてその負担を子や孫に押し付けて、我々はいつまで生きようというのか? そこまでして生きるのは、何のためなのか? これが本書のテーマである。

そんなのは医者が考えることではない、と言われる。医者は眼前の患者に集中していればいいし、そうすべきだ。医学の勝利だ。興奮するじゃないか。手放しに喜ぼう……果してそうなのか?

ゴヤの「サトゥルヌス」には、製作当初、股間に勃起したペニスが描かれていたそうだ。

(さとみ・せいいち 臨床医)

波 2016年12月号より

蘊蓄倉庫

焼け石に水

『医学の勝利が国家を滅ぼす』で取り上げた「オプジーボ」という薬に関しては、著者の問題提起の甲斐もあって、薬価が見直されることになっています。報道によれば、その見直しによって、200億円の予算が削減できるとか。

しかし、言うまでもなくこれだけでは焼け石に水です。他にも高額な薬はたくさんありますし、この後も生まれてくるのは間違いないのですから。オプジーボを悪者扱いしても意味がないのです。著者は、一つの薬にだけ注目して、何かアクションを起こして「安心」することは危険だ、と指摘しています。

では何を考えるべきか。

本書ではより深い議論が展開しています。

掲載:2016年11月25日

担当編集者のひとこと

全メディア騒然の論文が書籍に

本書は、現役の医師が医療費の膨張に警鐘を鳴らした1冊です。「画期的な新薬」の誕生は素晴らしいことである一方で、高額な薬価が国家財政を破綻させかねないリスクがあるのです。

このように書くと、「その話、どこかで聞いたことがある」と思われる方もいるかもしれません。新聞や雑誌、テレビ(「クローズアップ現代+」等)でもこの問題は最近取り上げられてきました。

その発端となったのが、タイトルと同名の本書収録論文です。

この論文が雑誌「新潮45」に掲載されると大きな反響を呼び、各メディアがこのテーマを扱うようになったのです。

そのおかげで、一部の薬については薬価見直しの動きも出てきました。

これは悪いことではありませんが、その程度のことでこの問題は解決しません。

本書で著者はより考察を深めて、本質的な議論に踏み込んでいきます。

とはいえ、著者の持ち味である(ブラック)ユーモアも毒も健在なので、気軽に手に取っていただければ幸いです。

2016/11/25

著者プロフィール

里見清一

サトミ・セイイチ

本名・國頭英夫。1961(昭和36)年鳥取県生まれ。1986年東京大学医学部卒業。国立がんセンター中央病院内科などを経て日本赤十字社医療センター内科系統括診療部長。著書に『医学の勝利が国家を滅ぼす』『死にゆく患者と、どう話すか』『「人生百年」という不幸』など。