逃げられない世代―日本型「先送り」システムの限界―

880円(税込)

発売日:2018/06/15

- 新書

- 電子書籍あり

2036年、完全崩壊。年金、保険、財政赤字から安全保障まで。

2036年。あらゆる問題を「先送り」してしのいできた日本に限界が来る。これ以上の「先送り」は不可能になるのだ。年金、保険などの社会保障はもとより安全保障に至るまで、国家システムの破綻は回避できるのか。危機の本質を政官のメカニズムに精通した若手論客が描き出す。なぜ国会では何も決まらない? 財政破綻は近い? 異次元緩和の利得者は? 日米同盟は盤石か? すべての議論の出発点となる画期的論考。

書誌情報

| 読み仮名 | ニゲラレナイセダイニホンガタサキオクリシステムノゲンカイ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮新書 |

| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 新書、電子書籍 |

| 判型 | 新潮新書 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-610771-9 |

| C-CODE | 0231 |

| 整理番号 | 771 |

| ジャンル | 政治・社会 |

| 定価 | 880円 |

| 電子書籍 価格 | 880円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2018/06/22 |

インタビュー/対談/エッセイ

「逃げられない世代」が見る風景

私は1981年生まれでまもなく三七歳になる。

今更いうまでもないが、私が生まれた頃の日本社会は元気で勢いがあった。電機産業や自動車産業は世界市場を席巻しており、国内もバブル景気で浮かれていた。茨城県でホテル業を展開していた我が家も大変景気が良く、小学生ながら私も日本という国に対して誇らしく希望に満ち溢れたイメージを持っていた。

それが1990年代に入ると急速に雲行きが怪しくなり、「不良債権」だとか「リストラ」だとか「就職氷河期」だとかいったネガティブな言葉が流行し始め、中学生になる頃には社会全体に閉塞感が漂うようになっていた。残念ながら我が家の家業も傾き始め、高校生になる頃には自慢だった茨城県のホテルは他人の手に渡っていた。日本経済も我が家の経済状況も右肩下がりで私の心には「このまま日本はダメになっていくのかもしれない」という日本社会の将来に対する諦めのような悲観的な観測が芽生えていった。

このような私の陰鬱とした気持ちを打ち砕いてくれたのが2001年に誕生した小泉政権だった。小泉純一郎総理の「古い自民党をぶっ壊して、政治経済の構造改革を進め、日本を復活させる!」という力強い言葉は、私の心に希望の灯をともした。私が政治に興味を持ち官僚を志すようになったのもこの頃で、小泉総理が私の人生に与えた影響は大きかった。実際私は2005年に経済産業省にいわゆるキャリア官僚として入省することになったのだが、当時は「経済政策を通じてJapan as No.1を再び」などという大層な夢を抱いていた。

しかしながらこのような私の楽観的な認識はリーマンショックや東日本大震災といった歴史的事象、それに対応した民主党政権の挫折などを政府内で見るうちに再び覆った。経済政策や政権交代というレベルでは抗いようのない時代の潮流や、既得権益を保持する根深い政治構造を体感したからだ。

そこで2012年に私は経済産業省を退職し、以来今まで「元官僚」の肩書を抱えてビジネスと政治の間をさまよい放浪しながら、日本社会の本当の問題はどこにあるか、希望はどこにあるか、これまでの経験を反芻しながら考えてきた。そして出た一応の結論をまとめたのがこの本である。

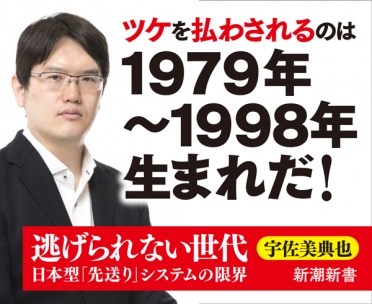

残念ながら、あらゆる問題を「先送り」してきた日本社会の構造は、内政面でも外交面でも持続可能なものではなく、どこかの段階で崩壊するだろう。本書では一つの目安として団塊ジュニア世代が年金受給者となり始める2036年を転換点としているが、そのタイミングはもっと早いかもしれないし、もう少し遅いかもしれない。いずれにしろ団塊ジュニア以下の世代は絶対にその運命からは逃げることはできない。それでも、絶望だけではなくきっと希望がある。私はそう信じているし、そのヒントをまとめたつもりである。

(うさみ・のりや 元経産キャリア官僚、コンサルタント)

波 2018年7月号より

著者プロフィール

宇佐美典也

ウサミ・ノリヤ

1981(昭和56)年東京都生まれ。東京大学経済学部卒業後、経済産業省入省。2012年に退職。太陽光発電等に関わるコンサルティングの傍ら、メディア出演、著述活動に勤しむ。著書に『30歳キャリア官僚が最後にどうしても伝えたいこと』等。岡山県立大学客員准教授。