深層日本論―ヤマト少数民族という視座―

880円(税込)

発売日:2019/05/16

- 新書

- 電子書籍あり

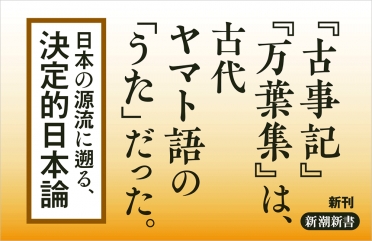

『古事記』『万葉集』は、古代ヤマト語の「うた」だった。【日本の源流に遡る、決定的日本論】。

日本人は少数民族、すなわちヤマト少数民族である! そう捉えると様々な謎がとけてくる。なぜ粗末な穀物倉庫が伊勢神宮正殿となったのか。秘される大嘗祭で天皇は何をしているのか。今なお、無文字文化の名残を残す中国少数民族に、在りし日の日本の姿をみた碩学が、古事記、万葉集(和歌)、伊勢神宮、大嘗祭をめぐって、本当の“日本古来”とは何なのかを、遥か古代にまで遡って説く日本論の決定版。

書誌情報

| 読み仮名 | シンソウニホンロンヤマトショウスウミンゾクトイウシザ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮新書 |

| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 新書、電子書籍 |

| 判型 | 新潮新書 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-610813-6 |

| C-CODE | 0221 |

| 整理番号 | 813 |

| ジャンル | 歴史・地理 |

| 定価 | 880円 |

| 電子書籍 価格 | 880円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2019/05/24 |

インタビュー/対談/エッセイ

日本をアジア基層文化からとらえ直す

私が二十代のころ(1960年代)、日本の知識人一般の間では、戦前までの軍国主義ファシズムと結びついた天皇制に対する嫌悪感や憎悪感が支配的であり、天皇存在と密接に関係する伊勢神宮(神社文化)、『古事記』(高天原神話)、『万葉集』(「海ゆかば……」ほか)などに対しても、違和感・警戒感・反発感が漂っていた。しかも、右翼・保守系は戦前の皇国史観を引きずった誇大に美化されたヤマト観を温存していたし、逆に左翼・革新系は天皇制を全否定あるいは忌避・無視したので、両者の間に天皇制とはなにかという本質論を深めるための対話は生じなかった。

私は大学院では演劇学を専攻して、演劇・祭式という、生身の身体が作り出す動きつつある観念の世界を知るにしたがって、文字で書かれた文献世界とは異質な領域があることに気づいた。そのような中で、演劇を源へと遡るうちに、『古事記』(712年)にたどり着いたのだが、それ以前の、少なくとも縄文以来の一万数千年に及ぶ無文字時代の日本列島民族文化にまで進むには、考古学以外にも、アジア全域を視野に入れた文化人類学の知見を手がかりにするモデル論的視点が必要になった。その結果、1994年(五十二歳だった)から、中国雲南省を中心とする長江流域少数民族文化の現地調査を開始したのである。

この地域には、縄文・弥生期に近い生産・生活形態でかつ無文字文化の少数民族が、“生きた化石”のように原型的な文化を維持しながら多数存在していた(現在はその文化の多くが改革開放の波に飲み込まれて変質・消滅しつつあるが)。

自然と共生するアニミズム系文化に特徴を持つこれら少数民族文化は、長江流域から南アジア全域に分布するアニミズム系文化圏を形成していて、古代日本列島文化は、その東の端に所属していたのである。それらアニミズム系文化(国家段階では切り捨てられるのが普通)を濃厚に継承してヤマト古代国家は成立し、その結果、『古事記』、『万葉集』、伊勢神宮祭祀、神祇令祭祀(その頂点が大嘗祭)が誕生することになった。そして、これらの源を日本の国境を超えたアジア基層文化圏の中に位置づけたことによって、戦前のような、誇大に美化された偏狭な国粋主義・愛国主義に向かわない日本論が見えてきた。

天武・持統朝(600年代末)に整備が開始された、国家運営の実利性重視の行政組織と、縄文・弥生期以来のアニミズム系文化の結晶である祭祀機関から成る統治機構は、武士政権時代に移行しても生き続け、明治の近代化ではさらに強化され、敗戦後の民主国家の日本においてさえもその基本構造が維持されるという、希有な歴史をたどった。本書で私は、現代日本社会を最も深い層から動かしている力学の把握を試みたのである。

(くどう・たかし 大東文化大学名誉教授)

波 2019年6月号より

蘊蓄倉庫

伊勢神宮の正殿は、高床式の穀物倉庫だった

バチカンの壮麗な宮殿、イスラムのモスク、あるいは仏教の壮麗な寺院……宗教建築はえてして、大きく、立派で、その権威を示すものに他なりません。しかし、伊勢神宮の正殿は、明治期に日本にやってきた西欧知識人からは、あまり評判のよいものではありませんでした。「あまりに簡素でありかつ弱々しいので失望させられる」(アーネスト・サトウ)、「みにくく野蛮」(アメリカの建築家、ラルフ・アダムス・クラム)。

20年に一度建て替えられますが、言い換えれば20年しかもたない建築物でもありました。高床式の穀物倉庫そっくりの形で、おそらくそれを神聖化したものであろうと考えられています。

けれども穀物倉庫がなぜ、神聖化されたのか。

そこにこそ、日本が日本たる所以がひそんでいると著者は言います。

掲載:2019年5月25日

担当編集者のひとこと

日本人は少数民族だった

歌垣という風習がかつて日本にはありました。『万葉集』におさめられている歌の中にも、おそらく歌垣で詠まれたであろう、歌われたであろう歌が、数多くおさめられています。男女が集まって様々に歌をかけあう出会いの場。古典の知識としてその存在は知っていましたが、実際に中国少数民族にその風習がまだ残っていること、そしてそれが日本人研究者によって記録に残されていたことを知った時の衝撃は、今でも忘れられません。

生きている歌垣の、なんと面白いことか。

著者はまさにその研究者です。古典のみならず、民俗学、民族学、人類学といった学問の枠も越え、国境も越え、時空すら越えて、はるか昔の日本の姿を描き出します。フィールドワークとはこのことだと痛感した1冊です。

2019/05/25

著者プロフィール

工藤隆

クドウ・タカシ

1942(昭和17)年栃木県生まれ。大東文化大学名誉教授。東京大学経済学部卒業、早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了、同博士課程単位取得退学。著書に『歌垣と神話をさかのぼる』『中国少数民族と日本文化』『古事記の起源』『大嘗祭』など。