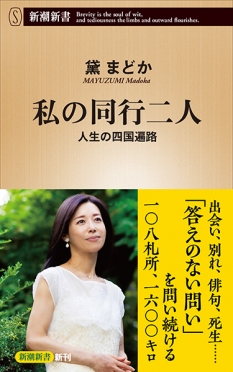

私の同行二人―人生の四国遍路―

1,078円(税込)

発売日:2025/01/17

- 新書

- 電子書籍あり

出会い、別れ、俳句、死生……。「答えのない問い」を問い続ける一〇八札所、一六〇〇キロ。

一度は父のため、二度は母のため……発心の阿波から修行の土佐、菩提の伊予から涅槃の讃岐へ、歩き遍路はただ歩く。30度を超える連日の猛暑に土砂降りの雨、にわかに降りだした雪、転倒によるケガや山中での道迷いなど相次ぐアクシデントに見舞われながらも、またふたたび歩き出す。自身の半生を振り返りながら、数知れない巡礼者の悲しみとともに巡る一〇八札所・1600キロの秋の遍路道、結願までの同行二人。

プロローグ――歩かざるを得ない生

1 遍路というトポス

――一度目は父のため、二度目は母のために。百八札所を巡る1600キロの遍路道

2 人生というつづれ織り

――九月の四国は連日の酷暑、「遍路ころがし」焼山寺を前に膝や脛に痛みがはしる

3 歩き遍路が抱えているもの

――それぞれの想いを胸に、歩き遍路はただ歩く。そこに予期せぬアクシデントが

4 光明は苦海にしか差さない

――土砂降りの雨、前日のケガ、眞念道。数知れない巡礼者たちの悲しみとともに

5 “因”があって“縁”が生まれる

――引きずるものあれば背負うものあり、並び立つ句碑に浮かぶ若き人の読経の声

6 身体を軸にして見、考えること

――「発心の阿波」から「修行の土佐」へ。気づけば現れる小さな蜘蛛と夢枕の父

7 カイロスと呼べる自分だけの時間

――山頭火が記したゴロゴロ浜、思い出される名月十句、口に飛び込む明けの明星

8 あらゆるものに“声なき声”

――「春野町秋山」この地名から連想するのは、父と自身の第一句集の頃のこと

9 口実ではない、発心を探し求めて

――何のために歩むのか。老いも若きも外国人も、“サン・テーレ”が集う遍路宿

10 「ありがとう」が湧き出すとき

――手許に戻った金剛杖カバー、農家民宿でもらった蜂蜜、道案内してくれた野宿の遍路

11 遍路とは「辺地」をゆくこと

――足摺岬で旅の行程は約半分、「姉妹のような」友との久々の再会に話が弾んで

12 歩き、無になり、仏性を感じる

――「ただの極道や」とその人は言った。眠れぬ夜、父の遺影にどぶろくを供えて

13 本道ではなく脇道を行くように

――「修行の土佐」から「菩提の伊予」へ。近づく別れに“フレキシブル・デー”

14 「答えのない問い」を問い続ける

――父母を詠んだ芭蕉の句、テレビでは「父を想う日」、「二つの時計」を持つこと

15 「辛い」は観念、「痛い」は身体性

――にわかな冷え込みと立ち込める霧。プラトン「洞窟の比喩」を思い起こすとき

16 “いま、ここ”から過去へ未来へ、遠い所へ

――燃えるような紅葉、紺にオレンジのにじむ雲海、絶え間なく湧いてくる想念

17 自然や宇宙とつながる一瞬のために

――「恩送り」の道標や先人の句碑を傍らに、風のように去りゆく白衣の一団が

18 「空」あるいは「虚空」を生きるひと

――般若心経の世界観、山頭火の苦悩、見知らぬ人から伝わる「生」のエネルギー

19 眼で眺めるのは世の表層、心眼で見るのが真実

――六年前にあった人の姿はすでになく、季節は移り、辺りは突然白一色の世界に

20 一輪のすみれに霊性を感受するとき

――山々を風が吹き渡る“山鳴り”の音、ふと気づけばまた道迷い、ふたたび転倒

21 今日も遍路は同行二人

――「菩提の伊予」から「涅槃の讃岐」へ。満濃池、財田川、十数年前と同じ涙

22 悲しみと共に生きるとは

――「笑まふ」その時、取れた心のバリア。そしてお大師様からの「ありがとう」

23 すべては「計らい」のなかに

――ときに迷い、転び、それでも歩み続ける「人生即遍路」。結願までの同行二人

エピローグ――「歩行する哲学」と空海の宇宙

特別献辞 主要参考文献

書誌情報

| 読み仮名 | ワタシノドウギョウニニンジンセイノシコクヘンロ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮新書 |

| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 考える人から生まれた本 |

| 発行形態 | 新書、電子書籍 |

| 判型 | 新潮新書 |

| 頁数 | 272ページ |

| ISBN | 978-4-10-611073-3 |

| C-CODE | 0226 |

| 整理番号 | 1073 |

| ジャンル | 歴史・地理・旅行記、旅行・紀行 |

| 定価 | 1,078円 |

| 電子書籍 価格 | 1,078円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2025/01/17 |

インタビュー/対談/エッセイ

哀しみを生きる力に変換する「場」

一昨年の秋、二度目の歩き遍路をした。八十八札所に別格二十札所を加えた百八札所、約千六百キロの道のりだ。最初の遍路(2017年)のときに気が付いたことだが、意外にも身近に「四国遍路をしたことがある」「いつか歩いてみたいと思っている」という人がたくさんいた。

今や四国遍路には世界中から老若男女がやってくる。「人生の転機に」「空っぽになりたくて」……。国や年齢を問わず、現状に“生きづらさ”を感じている人が多いのだと思う。

飛行機や新幹線などでの移動、インターネットによる高速の情報網など、私たちは猛スピードでひた走ることを無意識のうちに強いられている。“生きやすさ”を求めて世の中全体が効率を優先してきた結果、逆に“生きづらい”世の中になっているということではないか。

四国の山と海の辺地を歩き継ぐ遍路は、私たちが自然の一部としての人間であることを折々に自覚させる。生き物としての人間が歩き、他者(自然や人)と出会い、立ち止まり、考え、煩悶し、丸裸になってゆく。“自分”というフレームが消えるとそれまでとは違う思考が表出し、生き方すら変わる。まさに人生のルネッサンスだ。

昔はどこへ行くにも歩いて行った。「歩くこと」がウォーキング、散歩など独立した行為になったのは近代に入ってから。「長く歩くことへの回帰は、肉体のゆっくりした進み方や筋肉や呼吸への負荷を通して、私たちを自然の中に再び組み入れる。(中略)昔からの、深く、宇宙的なリズムが戻ってくる」(『歩行する哲学』ロジェ=ポル・ドロワ)。

振り返れば、サンティアゴ巡礼道、韓国(プサン―ソウル)、熊野古道、四国遍路と四千キロ以上を歩いてきた。歩くリズムは普段閉じていた感覚を開き、日常とは違った思考回路へと導く。歩くことは発想やひらめきの源泉だ。ドロワの言う遠いところにある根源的なものだ。

雨の日は、靴の中までびしょ濡れになり、寒さに耐えながら歩いた。大雨に遭った日、私は大失敗をする。ウエストポーチに入れていた日記帳を判読できないほど濡らしてしまったのだ。その時、私自身が「雨そのもの」になったように感じた。

桜の下では花吹雪を浴びて私も「桜」となり、囀りが降る中では、私の声は完全に鳥の声に紛れていた。自然という「大きな命の連なり」の一部として、花鳥風月と一期一会を果たす……その交歓は、私の俳句であり、且つ生きる喜びでもある。

四国遍路の歩行による円環は、巡礼者を螺旋状に少しずつ高みへと引き上げてゆく。生きづらさや悲しみを抱えて四国へとやって来た遍路たちはやがて桎梏から解き放たれ、自らを赦し、運命との和解を果たしてゆく。辛い経験や哀しみを、生きる力に変換する「場」、それが四国遍路だ。

(まゆずみ・まどか 俳人)

著者プロフィール

黛まどか

マユズミ・マドカ

神奈川県生まれ。俳人。「B面の夏」50句で第40回角川俳句賞奨励賞。スペイン・サンティアゴ巡礼道、韓国プサン─ソウル、四国遍路88ヶ所などを踏破。「歩いて詠む・歩いて書く」ことをライフワークとしている。句集『北落師門』、随筆『暮らしの中の二十四節気』など著書多数。