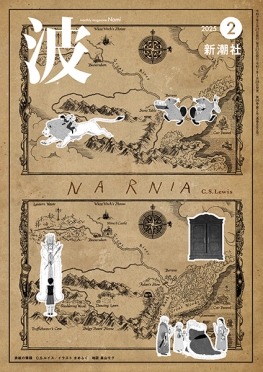

今月の表紙の筆蹟は、C・S・ルイスさん。

波 2025年2月号

(毎月27日発売)

| 発売日 | 2025/01/28 |

|---|---|

| JANコード | 4910068230256 |

| 定価 | 100円(税込) |

筒井康隆/いつまでも妻と シリーズ第19回

阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第89回

高瀬乃一『梅の実るまで―茅野淳之介幕末日乗―』

高井昌史/さわやかな読後感が光る幕臣の幕末

C・S・ルイス、小澤身和子 訳『ナルニア国物語1 ライオンと魔女』

『ナルニア国物語2 カスピアン王子と魔法の角笛』

『ナルニア国物語3 夜明けのぼうけん号の航海』(新潮文庫)

大森 望/衣装だんすはファンタジーの出発点

宮城谷昌光『公孫龍 巻四 玄龍篇』

清原康正/虚実の絡ませ具合に妙

五木寛之『忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉』(新潮選書)

酒井順子/昭和の人々の言葉の先に見えてくるものは?

島本理生『天使は見えないから、描かない』

藤田香織/抗えぬ愛の深淵と試される覚悟

佐々木 譲『遥かな夏に』

杉江松恋/夢をいつまでも終わらせないための物語

いとうせいこう、ジェイ・ルービン『能十番―新しい能の読み方―』

奥泉 光/能への気取りない愛情に溢れる一冊

青池保子、芸術新潮編集部 編『青池保子 騒がしき男たちとマンガの冒険』(とんぼの本)

入江敦彦/語られざる作家を語る

竹中優子『ダンス』

渡辺祐真/他人には踏み込めない

下妻みどり『すごい長崎―日本を創った「辺境」の秘密―』

門井慶喜/ちょっと待ってよ

イェンヌ・ダムベリ、久山葉子 訳『脂肪と人類―渇望と嫌悪の歴史―』(新潮選書)

佐藤健太郎/嫌われ者「脂肪」の価値を再発見する

渡邊永人『崖っぷちの老舗バレエ団に密着取材したらヤバかった』

高部尚子/老舗バレエ団に怪しいお兄ちゃんがやってきた話

崎山蒼志『ふと、新世界と繋がって』

崎山蒼志/二年間の心のメモ

前川 裕『嗤う被告人』

[インタビュー]前川 裕/事実の怖さをフィクションで超える

【狼侍『小学校受験は戦略が9割』刊行記念】

[対談]狼侍×外山 薫/知られざる小学校受験の世界

【私の好きな新潮文庫】

頭木弘樹/一生ものの衝撃を与えてくれた三冊

フランツ・カフカ、高橋義孝 訳『変身』

川端康成『掌の小説』

筒井康隆『おれに関する噂』

【今月の新潮文庫】

岸本佐知子『死ぬまでに行きたい海』

佐久間文子/ここではないどこかを巡る旅

【松家仁之三ヶ月連続文庫刊行記念特集】

野崎 歓/贅沢な喜びをくれる作家

松家仁之『火山のふもとで』

松家仁之『沈むフランシス』

松家仁之『光の犬』

【燃え殻『それでも日々はつづくから』文庫化記念】

[対談]燃え殻×穂村 弘/書いても成仏しないけど

【コラム】

三枝昴之・小澤 實/掌のうた

[とんぼの本]編集室だより

黛まどか『私の同行二人―人生の四国遍路―』(新潮新書)

黛まどか/哀しみを生きる力に変換する「場」

【連載】

杏/杏のパリ細うで繁盛記 第13回

中村うさぎ/老後破産の女王 第11回

エリイ(Chim↑Pom from Smappa!Group)/生時記 第29回

近藤ようこ 原作・梨木香歩/家守綺譚 第29回

梨木香歩/猫ヤナギ芽ぶく 第18回

三宅香帆/推しとハレ 第2回

古市憲寿/絶対に挫折しない世界史 第10回

三谷幸喜×ペリー荻野/もうひとつ、いいですか? 第10回

二宮敦人/ぼくらは人間修行中 第31回

坪木和久/天気のからくり 最終回

編輯後記 いま話題の本 新刊案内 編集長から

立ち読み

編集長から

今月の表紙の筆蹟は、C・S・ルイスさん。

◎橋本麻里さんと山本貴光さんの『図書館を建てる、図書館で暮らす―本のための家づくり―』をうっとり読む。予約が取れない店の料理のグラビアを垂涎して眺める感じ。この本はお二人が大量の蔵書と暮す理想の家を建てた記録です。

◎つまり僕もご多分に漏れず、自宅に増え続ける本や雑誌にネをあげているわけです。草森紳一『随筆 本が崩れる』の恐怖以来、風呂場やトイレの前には本を積まないようにしましたが(草森さんは崩れた本によって風呂場に閉じ込められた)、本は減らずに移動しただけだから愈々居住空間は窮屈になりました。本棚の前後二段詰めは当然、ありとある隙間も本で埋まり、本棚の前にも積み上げてケモノ道が発生、しかも初中終本の崩壊で道が狭まったり遮断されたり。

◎しかし本が縦横斜めと突っ込まれた本棚でも名手が描くと滋味深く且つ典雅になることは山田稔さん(最新刊『もういいか』)を読むと分かります。九十翁がよろめく足を踏んばって平積みされた本の山を跨ぎ、どうにか本棚から一冊抜き出して、さて元の場所に戻そうとしたらうまく入らなかった顛末が、なぜこんなに豊かな文章になるのか。そして山田さんは「本には思い出が、私だけの物語がある」と本棚に詰まった遠い記憶を語り始めます。

◎だから汚い本棚でもいいんだと強弁したくなりますが、かつてさる先輩編集者(新潮ミステリー倶楽部担当者)が某誌の本棚取材に、「僕は家に二百冊しか置かないんですよ。だから入れ替えが激しくて、ずっと手元にあるのは『中野重治詩集』だけ」。またある夏、団鬼六さんを訪ねたら、書棚が熱帯魚の巨大な水槽に化けていて、団さん曰く「本が並んでるのを見てたら暑苦しうなって、熱帯魚にしましたわ」。こういう境地にもあこがれるんですよねえ。

▽次号の刊行は二月二十七日です。

お知らせ

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。

創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。

創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。

現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。

これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。