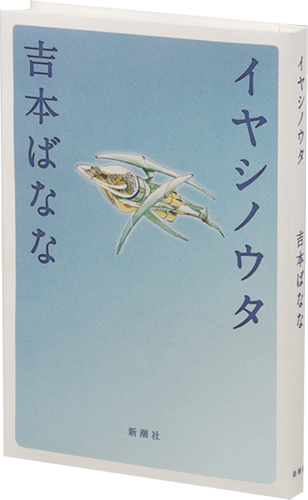

吉本ばなな『イヤシノウタ』

吉本ばななさんによる朗読。

『イヤシノウタ』の一篇、「豊かさ」をお楽しみください。

私のほっぺ

「ほっぺにさわらせて」

八十五歳になったあっこおばちゃんはそう言った。

そして私のほほを、まるで小さい赤ちゃんのほっぺたを触るように触った。

過去のどんな優しかった恋人よりも優しく。

もう五十歳になって、だんだんたるみはじめた自分のほほが宝物のように思えた。

あの幼い日、寒さで真っ赤に染まっていた頃みたいに、なにもこわいものを知らないであっこおばちゃんの家に自転車で向かっていた頃に戻ったみたいに。

彼女は私と姉の小さな手の感触をまだ覚えているとしきりに、何回もくりかえして言った。

父と母が取材や撮影に夢中になると、私と姉は「あっこおばちゃ〜ん」と言って、あっこおばちゃんのところに走って来て、争うように手をつないだのだと言う。

子どもを持たなかったあっこおばちゃんの人生で最もあっこおばちゃんを愛した子どもたちは私たちだったんだろう。

姉が五十七、私が五十。もう私たちの手が小さかった頃を覚えていてくれる人はほとんどいない。

もう歩けなくなって、家から出られなくなったと言っていたから埼玉まで会いに行った。

懐かしいわ、懐かしいわ、たくさん思い出があるってほんとうにすばらしいことだって最近思うの。小さい手の思い出をいつも思い出してるの。あなたたちのお母さんの形見のカーディガンを時々ぎゅっと抱いて泣いてるけど、それは悪い涙じゃないから。

いつも着ないのは、私がいつも着てしまうとあなたたちのお母さんが薄れてしまう気がするからなのよ。

いろんなことがなんと遠くに行ってしまったんだろう、と雨がつたう窓を見ながら私は思った。遠くに行ってしまったものはなんでみんなこんなにも美しいんだろう。

でも小さいとき、ときどき私は未来の自分のまなざしを感じていた。

「なんてことないように思えることが、あとですごくだいじになるよ」

とそのまなざしの主はいつも言っていた。

そうか、そう思った方がいいんだろうな、と私はぼんやり思ったものだった。

やっぱりそうだったのかと今は思う。

八十五歳になったあっこおばちゃんはそう言った。

そして私のほほを、まるで小さい赤ちゃんのほっぺたを触るように触った。

過去のどんな優しかった恋人よりも優しく。

もう五十歳になって、だんだんたるみはじめた自分のほほが宝物のように思えた。

あの幼い日、寒さで真っ赤に染まっていた頃みたいに、なにもこわいものを知らないであっこおばちゃんの家に自転車で向かっていた頃に戻ったみたいに。

彼女は私と姉の小さな手の感触をまだ覚えているとしきりに、何回もくりかえして言った。

父と母が取材や撮影に夢中になると、私と姉は「あっこおばちゃ〜ん」と言って、あっこおばちゃんのところに走って来て、争うように手をつないだのだと言う。

子どもを持たなかったあっこおばちゃんの人生で最もあっこおばちゃんを愛した子どもたちは私たちだったんだろう。

姉が五十七、私が五十。もう私たちの手が小さかった頃を覚えていてくれる人はほとんどいない。

もう歩けなくなって、家から出られなくなったと言っていたから埼玉まで会いに行った。

懐かしいわ、懐かしいわ、たくさん思い出があるってほんとうにすばらしいことだって最近思うの。小さい手の思い出をいつも思い出してるの。あなたたちのお母さんの形見のカーディガンを時々ぎゅっと抱いて泣いてるけど、それは悪い涙じゃないから。

いつも着ないのは、私がいつも着てしまうとあなたたちのお母さんが薄れてしまう気がするからなのよ。

いろんなことがなんと遠くに行ってしまったんだろう、と雨がつたう窓を見ながら私は思った。遠くに行ってしまったものはなんでみんなこんなにも美しいんだろう。

でも小さいとき、ときどき私は未来の自分のまなざしを感じていた。

「なんてことないように思えることが、あとですごくだいじになるよ」

とそのまなざしの主はいつも言っていた。

そうか、そう思った方がいいんだろうな、と私はぼんやり思ったものだった。

やっぱりそうだったのかと今は思う。