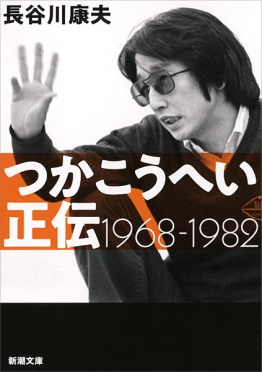

つかこうへい正伝-1968-1982-

1,210円(税込)

発売日:2020/05/28

- 文庫

- 電子書籍あり

即興の台詞が響き渡る“口立て”稽古、伝説の舞台、つかの実像を描き出す比類なき評伝。

70年代から80年代初めにかけて、『熱海殺人事件』『蒲田行進曲』など数々の名作を生み出した天才演出家つかこうへい。だが、その真の姿が伝えられたことはなかった――。つかの黄金期に行動を共にした著者が、風間杜夫ら俳優、および関係者を徹底取材。怒濤の台詞が響き渡る“口立て”稽古、当時の若者の心をわしづかみにした伝説の舞台、つかの実像を鮮やかに描き出す唯一無二の評伝!

第一章 つかこうへいの誕生

第二章 演劇界への船出

第三章 プロへの助走

第四章 ブームの胎動

第五章 「教祖」への道

第六章 頂点でピリオド

あとがき

つかこうへい 活動リスト 1968-1982

“記憶”を“記録”へ 河野通和

書誌情報

| 読み仮名 | ツカコウヘイセイデンイチキュウロクハチイチキュウハチニ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | 斎藤一男スタジオ/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 832ページ |

| ISBN | 978-4-10-102091-4 |

| C-CODE | 0195 |

| 整理番号 | は-75-1 |

| ジャンル | 文学・評論、ノンフィクション、演劇・舞台 |

| 定価 | 1,210円 |

| 電子書籍 価格 | 1,210円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2020/07/03 |

書評

つかこうへい、ふたたび

僕がつかこうへいのことをどれぐらい好きか、語りだしたら止まらないと思う。

直木賞受賞作『蒲田行進曲』が日本アカデミー賞を総ナメにし、社会現象を巻き起こしていた頃、僕はまだ小学五年生だった。つかこうへいは少し上の世代から絶大な支持を得ている印象があった。

成長して、頭の悪い大学に通うようになると、つかさんの著作にハマり、古本屋で角川文庫から出たものはすべて買い漁った。1990年代前半にして、つかさんの傑作群はすでに手に入り難くなっていて、事実、僕のまわりでつかさんの話ができる同年代はひとりもいなかった。

遊び方を知らず、友達もいない。真夜中に部屋で膝を抱えていた。つかさんは人間が生まれながらにして持つやるせない悲しみや痛みを笑い飛ばすことで、どこまでも僕を救ってくれた。

どれだけ影響を受けてきただろう。大学の卒論はつかさんのセリフや世界観をトレースしたオリジナルの脚本だったし、作家デビュー作の『さらば雑司ヶ谷』はもちろん、『日本のセックス』『雑司ヶ谷R.I.P.』などのあとがきに、つかさんの名と高著を記してきた。『ルック・バック・イン・アンガー』に至っては、未亡人と愛原実花さんから訴訟もあり得るのではないかというほどパクった。

他にも現在進行形では、水道橋博士(この人もつかへい信奉者だ)のメルマ旬報で「ひぐたけ腹黒日記」という、虚実綯い交ぜのエッセイを連載していて、これなんか完全に『つかへい腹黒日記』のオマージュだ。

それだけに、演出する舞台に何本も足を運んでおきながら、遂に御本人にお会いできなかったことと、拙著の帯の推薦人になってもらえなかったことは、忸怩たる思いとして一生消えないだろう。

2015年終わり、つかさんの評伝が出ると聞いたときは、一瞬にして血が沸騰した。しかも書き手は、つかさんの著作に数え切れぬほど登場してきた長谷川康夫さんだというじゃないか。

前述した『つかへい腹黒日記』では、アリスの解散ライブを口を開けたまま観ているのをスッパ抜かれて、「アホは一生アホのままだ」と書かれていた、舞台『蒲田行進曲』で共演した風間杜夫からは「早く大人になってもらわなきゃ」と揶揄された「お調子者・長谷川」。期待するなという方が無理だった。

そのため、五〇〇ページに及ぶ大著を手にしたときは、「長い長い解答の一端がこの一冊に詰まっているのだ」と思うと、ページを捲る指先が震えたことを告白しておく。

実際、遅れてきたつかマニア世代には、いくつもの驚きがあった。つかと著者の鮮烈な出会いに始まり、話に聞いていた人格否定の演技指導(低学歴の劇団員を悪しざまに罵ったり、三浦洋一が主役の舞台を本番当日に降板されたりなど)、ハッタリ屋で繊細、気難し屋の絶対君主ぶりが次々と明かされていく。

何より痛快に感じたのは、つかさんの生前から、その出自と逆説の発想を情緒的に関連づけたがる評論が巷に溢れていたが、それらを悉く否定していたこと。ペンネームの由来が「いつか公平」からだと、都市伝説レベルで信じられていたものだ。

他にも『蒲田行進曲』のヤスが長谷川康夫から取られていたこと、つかさんの奥さんが元劇団員だということも本作で初めて知った。こうしたマル秘エピソードに留まらず、舞台という、生き物であり一瞬の夢の裏側が余すところなく語られる点が本著の最大の意義だろう。

現在、つかこうへいの評価は不当なまでに低い。つかさんの懐刀にして、今なお複雑な感情を持ち続ける著者による評伝にして青春記が、つかこうへいを再び時代のど真ん中に押し上げてくれると信じたい。

(ひぐち・たけひろ 作家)

波 2016年3月号より

単行本刊行時掲載

つかこうへいとその作品の突出した魅力

さて、『つかこうへい正伝 1968-1982』です。「つかこうへい宣伝」ではありませぬ。「正伝」、正しく伝えること、ですな。

何が正しいのかと言いますと、「つかこうへいが最もつかこうへいらしかった」68年から82年に時代を区切って、その作品と人物をつぶさにお話ししようという試みです。言いかえると、後年の、アイドルをヒロインに迎えて華々しく、かつ大向こうを狙って繰り広げた『飛龍伝』の彼の姿は、いまいちほんとうのつかとはズレてるなあ、というわけです。演劇雑誌の編集者として、少しばかりお付き合いさせていただいた私も、これには全面的に賛成であります。つかこうへいの強烈なキャラクターと、作品の驚嘆すべきエネルギーと、これらはみなその時代に確かに凝縮されていました。

つかこうへいさん、ほんとに激烈でした。

たとえばこういうことがあります。人に優しくしていると、そんな自分がだんだん癪にさわってきて猛烈にイジメ出す。もっと言うと、優しくしている自分に腹が立ってくるその自分がたまらなく愛しい。さらに、その愛しさが恥ずかしくすらあり、しかも恥ずかしい自分が耐えられない。てな具合にしとどに折れ曲がって複雑な人格が、一部の人間に時としてあるものです。まったく苦しい。

このままの屈折をつかが抱えていたかどうかは分かりませんが、少くとも、役者に向かってよく口にしていた、「お前が面白いんじゃねえ、オレが面白いんだ」なる言葉は、複雑に七曲がりを呈した彼の性格を表しています。

そうした、はたからは理解を絶する、呆れるばかりの、狂気にも似た人格が本書にはしっかりと焼きつけられているのです。なにしろ著者の長谷川氏は、俳優として、つかの原稿アシスタントとして身近に接していたかたで、明瞭この上なくそのあたりの事情を心得ているからです。

もうひとつ、長谷川氏は、つか作品のすごさも、批評家と記述者の両方の視点を持ちながら、読み手のところへ、あやまたず送り届けてくれます。

読んでいると、つかこうへい作品のおびただしいばかりの魅力の突出は、言葉の操りにあるのだと、分かってくる寸法になっています。セリフが跳ねるように、跳ねながら疾走するように、疾走しつつえぐるように。つかはそんなふうに言葉を刻み続けました。

本書の中から引用すれば、『ストリッパー物語』という作品の、ヒモのシゲが一座を出て行くシーンで、貯金箱に貯めたわずかばかりの金を、ストリッパーの明美に差し出すと、

明美 ……貯め込んだね……煙草のお釣り、くすねてたね……こないだ財布の五百円なかったの、あんただね……なんでそんなネズミみたいなマネするんだよ。ゼニ欲しかったら、ゼニくれって言やぁいいじゃないかよ。

シゲ くすね、くすねて、大の男が五年がかりよ。一日中、十円玉握りしめて、手の内、汗びっしょりよ。辛かったねぇ、我ながら。……俺は掛け値なしに申し分のないヒモよ。おまえがよ、好きな女でも抱いて来なって、大枚はたいてくれたときは嬉しかったね。ほんと嬉しかったよ、俺。涙が出るほど嬉しかったよ。俺はこの界隈で出来すぎたヒモよ。

日常語を使いながら、その組み合わせ方によって、日常を越えて凝縮されたドラマに、見事にタッチしてみせています。

さらにもうひとつ。巷間囁かれる、つかこうへいのペンネームが、「いつか公平」のアナグラムだという説にも長谷川氏は異議を唱えています。もっともでしょう。つかは、その作品で、平等など一度も訴えませんでした。むしろ、虐げられるのが嫌なら、力をつけて虐げるものになれと言っていたと思います。ただし、虐げるものが幸せとは限らないとも。あなたはこの本を読んで、つかこうへいという人間に、驚き呆れ、笑い、そして打たれるに違いありません。

(おかの・ひろふみ ライター)

波 2015年12月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

長谷川康夫

ハセガワ・ヤスオ

1953年、札幌市生れ。演出家、脚本家。早稲田大学政治経済学部入学後、劇団「暫」に入団、つかこうへいと出会う。その後、『いつも心に太陽を』『広島に原爆を落とす日』『初級革命講座飛龍伝』『蒲田行進曲』など一連のつか作品に出演。1982年の「劇団つかこうへい事務所」解散後は劇作家、演出家として多くの舞台作品を発表、1992年からは仕事の中心を映画に置き、2005年、『亡国のイージス』で日本アカデミー賞優秀脚本賞受賞。近年の作品に『起終点駅ターミナル』(2015年・脚本)『あの頃、君を追いかけた』(2018年・監督)『空母いぶき』(2019年・脚本)などがある。