雀の手帖

781円(税込)

発売日:2024/08/28

- 文庫

- 電子書籍あり

ふだんの暮らしの何気ない出来事を見つめ綴った、百日間の名随筆。待望の文字拡大版。

食卓のおでんやすきやきが、筍とそら豆になるまでの一月から五月、何気ない日々の出来事を書き留めた百日の手帖。女にとって親密なことば「きざむ」、隅田川の意外な光景「川の家具」、道路掃除の仕事をする女のひとの話「掃く」、季節に心の機微を読む「春の雨」他、「おこると働く」「木の声」「朝の別れ」「豆」「吹きながし」等、移りゆく暮らしの実感を自在に綴って、今なお古びない名随筆。

雀の追って書き 青木奈緒

書誌情報

| 読み仮名 | スズメノテチョウ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 336ページ |

| ISBN | 978-4-10-111613-6 |

| C-CODE | 0195 |

| 整理番号 | こ-3-9 |

| ジャンル | エッセー・随筆、ノンフィクション |

| 定価 | 781円 |

| 電子書籍 価格 | 781円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2024/08/28 |

書評

深く潜って触れに行く

今になって思えば、子どもなりに気を遣ったということなのでしょう。

私は本を読むのが好きでしたが、それは近所に友だちがおらず、家の中で一歳半しか離れていない兄と遊べば時間の問題で喧嘩になって泣かされていたという理由から。要するに、消去法的な本好きでした。

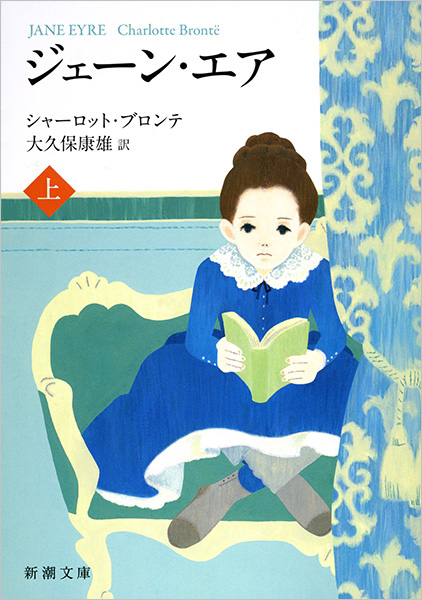

母方の祖母が幸田文で、当時の私はお祖母ちゃんと孫の関係しか求めておらず、祖母の作品を読むことに妙な抵抗がありました。身内のものを読まないのに、よその作家を読むのは申し訳ない。そこで日本文学全般を封印し、読むのは翻訳ものだけと心に決めました。

その中で強烈な印象として残っているのがシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』でした。主人公が暮らす寄宿学校の厳しさ、貧しさの象徴として、朝食に「焦げたおかゆ」の場面が描かれます。おかゆといっても十九世紀の英国の話ですから米ではなく、オートミールでしょう。子どもの頃の私は冷たい牛乳をかけたオートミールのぐちゃぐちゃしたおかゆが大の苦手で、その上、焦げていてはどれほど気持ち悪いだろうかと主人公に大いに同情を寄せていました。

その後、私はドイツに長く暮らしてオートミールには慣れましたし、今ではおかゆにしたオートミールも、遠い日に両親が週末の朝に特別感を漂わせて食べていた記憶を思い返しつつ食べています。おかゆを煮た鍋底にうっすらお焦げができてしまうこともあるのですが、意外に香ばしい、麦こがしのような味がします。

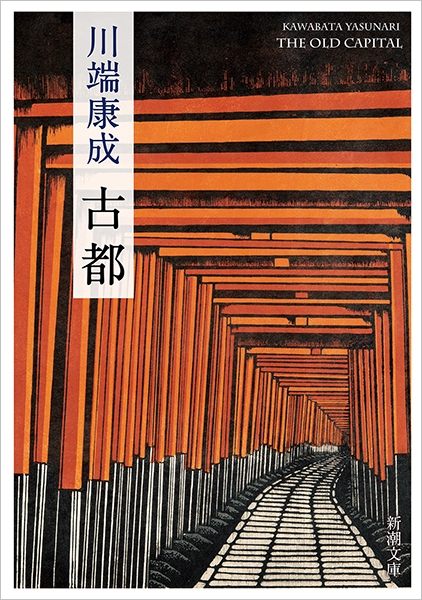

さて、若いころに日本文学を頑なに避けていた私は、多くの人が成長過程のどこかで読むような、いわゆる日本の名著を知らずに育ってしまいました。たとえば川端康成の『古都』。ずっと読みたいと思いながら先延ばしにして、数年前にやっと手に取りました。冒頭のすみれの花の描写も、平安神宮に爛漫に咲く紅しだれ桜も、北山杉の里をすっぽり包む時雨の情景も、まるで息を呑むほどうつくしい幻を見ている気分です。

でも、何より目に留まったのは読点の使い方でした。自分の文章のリズムとは違いますし、祖母や曾祖父・露伴とも違います。要は読点が多いのですが、それによって読む速度が自然と落ちて、せかせかとした日常のテンポは削ぎ落とされ、完全に小説世界に取り込まれます。会話で交わされる京ことばも相まって、私にとっては日本語で書かれた別世界に遊ぶような感覚でした。

『古都』は1961年から翌年にかけて書かれた連載小説です。一方で、幸田文の『雀の手帖』は『古都』よりさらに二年前、1959年の新聞連載をまとめたものです。日々のあれこれを綴った随筆で、小説よりも実生活がより強く反映されています。時代を共有していた新聞購読者に向けて書かれており、今の私たちはある意味、読者として想定外なのではないか、作品が賞味期限切れになっていやしないか、という点が先頃、文字拡大新装版が刊行されたときの私の密かな心配でした。

身内の目には甘いところがあるかもしれません。でも、たぶん、大丈夫です。それどころか、令和の時代を生きる私たちはおそらく読者として想定されていないからこそ、読書という主体的な行為によって六十五年前の過去へ対話しに行くことができる、すでに故人となった著者と心を通わせることができるように思います。

海の水は表層の波の動きとは別に、数千メートルの深さでゆったりと深層海流が流れているのだそうです。成立から時を経た作品を読むとき、私は深く潜って、この深層海流に触れに行くような感覚を覚えます。時の移ろいはめまぐるしいようでいて、深いところにゆったりしたものが流れているのではないでしょうか。その深いところに作品の命が宿っているに違いない。そんなことを考えながら、過去の作品と向き合っています。

(あおき・なお エッセイスト)

端正な姿に隠されていたこと

NHKが、まだ千代田区内幸町にあった頃の話である。私はアナウンサーとして働き、二年の名古屋勤務を終えて東京にもどり、石造りの表玄関ではなく、受付の女性が居ていつも人の行き交う内玄関で、ついぞ見かけたことのない素敵な女性とすれちがったのである。

さり気なく着こなした着物は茶と薄ねずの子持ち格子、いわゆる幸田格子と知ったのはずっと後の事であるが、尾けていきたいと思った。偶然にもそれが、その日私がインタビューする相手の幸田さんだった。ラジオのスタジオにその姿を見つけた時の驚き――。

それから仕事で、三、四度お目にかかっただろうか。いつも変わらぬその端正なたたずまいに魅了され、放送局に勤めていた時、いやひそかに物を書きたいという願いに近付いてからも、憧れは増すばかり、その女をもっと知りたいと、書かれたものを読み漁った。『雀の手帖』もその中の一冊だった。

冒頭の「初日」、“はじめての欄へ書こうとするときは、多少なりといつもよりも見よくしたいという気がはたらくので、鉛筆の先へいろけが寄り集まったようになって、まことに困るのである。このよくしたさから転じて生じてくるいろけなどは、書くという本家本元のことにとって、まったく有害無益な邪魔ものである。いろけがちらちらしていたのでは鉛筆は動かない”。

あ、この人にはいいかげんな言葉など通じない。私はあわてて考えていたインタビューの言葉を捨てて素手で向うしかないと決めていた。

幼くして母を亡くした幸田さんは、父幸田露伴から台所の教えを学んだ。台所に立てば台所が人を磨いてくれる。日々の暮らしをおろそかにせず、細やかな心づかいを大切に、幸田さんの立居振舞い、江戸弁の匂いのする言葉の一つ一つは、私にとって新鮮だった。「家の中で唯一、火と水と刃物がそろう台所では気をひきしめよ」と露伴に仕込まれて、父の死を師と重ねて受取めた作品ともいえる幸田文という女性が、個としては何を望みどう生きたかったのか。自分は次女だから長女のように賢くいい子には生きられないといいながらその端正な姿に隙を見出すのは難しかった。

小学校の2、3年、敗戦をはさんで結核にかかり、疎開先の旅館の離れに隔離され、まわりから腫れ物のように扱われ、家事など手を出すなというわがままな暮らしが当然で躾はあまり受けなかった我が身と比べて幸田文さんの姿は眩しくもあった。だがそんな中で幸田さん自身が目を留める物は、醜くとも本物の姿であり、決して表面的な美とは程遠かった。

例えば「川の家具」という生まれ育った近くの隅田川の洪水の描写、泥濁りの急流の中に翻弄されきって流れてくる家具や造作の類。板戸など縦ざまにくるりくるりとひっくり返されながら来る。「……無力に翻弄されているのに、なお形を保って流されて行くのである……」

怒り狂った川を見たい。私も小学生の頃、近くを流れる大和川が警戒水位ぎりぎりにまで濁流が橋げたを洗っているのを、父母に黙って一人で傘をさして見に行った事がある。流される木材、境のわからぬ河川敷。私だけが見たものに興奮が隠せなかった。

「木の声」「こぶの花」「嫉妬」など、人の見ない物の側面を見る作品は幸田さんしか興味を持たぬものだと思う。とすると、端正な姿の裏には何が隠されているのか。私は作品の中にそれを探したいと少し意地悪な気持でページをめくった。

そしてようやく納得したのが、一連の“崩れ”への幸田さんの異常な傾倒ぶりであった。特にあの美しい姿の富士山の遠くからは見えない崩れ、なんと幸田さんはその大沢崩れを肉眼に収めて作品を書いていた。

あの端正な美しさは、片側に大いなる崩れを抱えて、均衡がとれているのだ。恐れおののきながら、崩れから目を離す事が出来ない。

その崩れとどうつきあい、なだめているのか。端正さの陰に漂うはかなさ。幸田文さんから、私は逃れられないでいる。

(しもじゅう・あきこ エッセイスト)

著者プロフィール

幸田文

コウダ・アヤ

(1904-1990)東京生れ。幸田露伴次女。1928(昭和3)年、清酒問屋に嫁ぐも、十年後に離婚、娘を連れて晩年の父のもとに帰る。露伴の没後、父を追憶する文章を続けて発表、たちまち注目されるところとなり、1954年の『黒い裾』により読売文学賞を受賞。1956年の『流れる』は新潮社文学賞、日本芸術院賞の両賞を得た。他の作品に『闘』(女流文学賞)『父・こんなこと』『おとうと』『台所のおと』『きもの』『木』『雀の手帖』『崩れ』『包む』など。