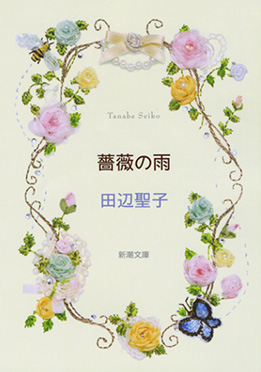

薔薇の雨

482円(税込)

発売日:2010/11/29

- 文庫

- 電子書籍あり

田辺聖子の名作コレクション第4弾。夕闇のように満ち潮のように恋の終わりがやってくる――。

年下の男との恋に落ちて5年。新鮮さがいつか馴れ合いになり、ときめきは穏やかな親近感に変わった今、留禰は別れが近いと知る。もはや止めることができない恋の終わりを受け入れようとする女、その心に溢れくる甘やかな悲しみを描いた表題作ほか、恋愛に翻弄され人生に行き惑う男女のありさまを、抒情豊かな筆致で描き上げた5篇。芳醇な味わい、深い余韻。まさに恋愛小説の傑作。

目次

鼠の浄土

お手紙下さい

良妻の害について

君や来し

薔薇の雨

お手紙下さい

良妻の害について

君や来し

薔薇の雨

解説 大島真寿美

書誌情報

| 読み仮名 | バラノアメ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 288ページ |

| ISBN | 978-4-10-117528-7 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | た-14-28 |

| ジャンル | 文芸作品、文学賞受賞作家 |

| 定価 | 482円 |

| 電子書籍 価格 | 539円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2016/09/16 |

書評

波 2010年12月号より 読書の寄り道

田辺聖子の本を読む楽しさは、寄り道の楽しさに似ている。朝早く起きて出かけたところ、あっけなく上首尾に用事のかたがついた。まだ午前中だ。お昼はこの近所で済ませるとして、このまま帰るのは惜しい天気。ふだんの行動範囲から離れていて、用がなければ来なかっただろう一郭とは言い条、初めて訪れてみれば感じのいい街並ではないか。別段急ぐわけでもなし、このあたりを少し歩いてみようか。

なにか田辺聖子の本を読み始めてすぐに、こういう滅多に訪れることのない僥倖の感じにとらえられるという経験を、私は何度もしてきた。

新潮文庫からは今年、田辺聖子の短篇集『ここだけの女の話』(親本一九七〇)『孤独な夜のココア』『三十すぎのぼたん雪』(いずれも一九七八)が改版のうえ、新しい解説を附して、シマヅカオリの刺繍をモチーフにしたカヴァーでお色直し復刊した。続いて『薔薇の雨』(一九八九)が出ることになった。新潮文庫初お目見えらしい。大人の女性を主人公とした、恋や家族をめぐる短篇小説五篇を収録する。

短篇小説とは「人生を切り取ってみせる」ものだ、と言われることがある。田辺聖子の小説でいつも感心するのは、登場人物たちがなにをして生計を立てているか、どんな日常を送っているかを、無駄のない記述で提示するところだ。読んだかぎりでは、これはかなり短い小説においても守っている、この作者の創作上のルールのようだ。「リアリティ」の設定が、英国流市民小説につうじる流儀でなされている。

ヒロインは専業主婦のこともあり、文筆に携わっていることもある。「鼠の浄土」では、宝石店の販売員が歳上の会社員と恋に落ち、結婚退職し、専業主婦となる。ごくごく短い、でも叮嚀な記述で、ふたりの生活の匂いや音までをも想像させる。飛躍と省筆のお手本のような言葉の運びかただ。

集中唯一の一人称小説「良妻の害について」は、チェーホフのコント台本「煙草の害について」をもじった題に名前負けしない笑劇。語り手の主婦・登利子が話のマクラに触れた宝塚の最中を、読んでる私も食べたくなって困る。表題作「薔薇の雨」を読めば「丸福珈琲」に行きたくなる。

「お手紙下さい」「君や来し」の二篇で興味ぶかいのは、登場人物に詩歌の素養があるということ。うたごころがある、というよりは、先人のうたごころをキャッチできるだけの教養とセンスを持っている、という意味で。じっさいのところ、こういう小説がザラにあるわけではない。

少しはある。倉橋由美子の後期小説の登場人物たちも漢詩や勅撰集について会話してみせる。丸谷才一の小説の登場人物についても似たようなことが言える。吉田健一の小説の登場人物は経済的にも知的にも余裕のある教養人ばかりで、それは戦後「知識人」のイメージとは違う(「知識人」はむしろ大江健三郎作品でブレイクを諳んじてみせるタイプ)。こういった例では、登場人物が知的・経済的エスタブリッシュメントの側に立っていることを証すという意味を担っていた。

これとは逆に田辺聖子の小説では、古典詩歌の素養が庶民的「市井」に接している。「君や来し」では、義妹の見合い相手・桐野に〈好きなものを持ってはる〉んですねと言われて、ヒロインの佐代子はこう答えるのだ。

〈文化教室で古典の話を聞いてるものですから。――好きなんですよ……、わかりやすい古典入門みたいな本を買うてきましたの、教室でうかがうお話が、一層、面白うなるかしらんと思て――〉

ヒロインたちは自分を客観視するための寄り道として、詩歌の素養を持っている。彼女たちが素敵な理由がそれだ。寄り道ができる人が素敵なのである。愉しみのためにする読書自体、人生における寄り道なのだ。当たりまえのことなのに忘れがち。もっと頻繁に思い出すことにします。

なにか田辺聖子の本を読み始めてすぐに、こういう滅多に訪れることのない僥倖の感じにとらえられるという経験を、私は何度もしてきた。

新潮文庫からは今年、田辺聖子の短篇集『ここだけの女の話』(親本一九七〇)『孤独な夜のココア』『三十すぎのぼたん雪』(いずれも一九七八)が改版のうえ、新しい解説を附して、シマヅカオリの刺繍をモチーフにしたカヴァーでお色直し復刊した。続いて『薔薇の雨』(一九八九)が出ることになった。新潮文庫初お目見えらしい。大人の女性を主人公とした、恋や家族をめぐる短篇小説五篇を収録する。

短篇小説とは「人生を切り取ってみせる」ものだ、と言われることがある。田辺聖子の小説でいつも感心するのは、登場人物たちがなにをして生計を立てているか、どんな日常を送っているかを、無駄のない記述で提示するところだ。読んだかぎりでは、これはかなり短い小説においても守っている、この作者の創作上のルールのようだ。「リアリティ」の設定が、英国流市民小説につうじる流儀でなされている。

ヒロインは専業主婦のこともあり、文筆に携わっていることもある。「鼠の浄土」では、宝石店の販売員が歳上の会社員と恋に落ち、結婚退職し、専業主婦となる。ごくごく短い、でも叮嚀な記述で、ふたりの生活の匂いや音までをも想像させる。飛躍と省筆のお手本のような言葉の運びかただ。

集中唯一の一人称小説「良妻の害について」は、チェーホフのコント台本「煙草の害について」をもじった題に名前負けしない笑劇。語り手の主婦・登利子が話のマクラに触れた宝塚の最中を、読んでる私も食べたくなって困る。表題作「薔薇の雨」を読めば「丸福珈琲」に行きたくなる。

「お手紙下さい」「君や来し」の二篇で興味ぶかいのは、登場人物に詩歌の素養があるということ。うたごころがある、というよりは、先人のうたごころをキャッチできるだけの教養とセンスを持っている、という意味で。じっさいのところ、こういう小説がザラにあるわけではない。

少しはある。倉橋由美子の後期小説の登場人物たちも漢詩や勅撰集について会話してみせる。丸谷才一の小説の登場人物についても似たようなことが言える。吉田健一の小説の登場人物は経済的にも知的にも余裕のある教養人ばかりで、それは戦後「知識人」のイメージとは違う(「知識人」はむしろ大江健三郎作品でブレイクを諳んじてみせるタイプ)。こういった例では、登場人物が知的・経済的エスタブリッシュメントの側に立っていることを証すという意味を担っていた。

これとは逆に田辺聖子の小説では、古典詩歌の素養が庶民的「市井」に接している。「君や来し」では、義妹の見合い相手・桐野に〈好きなものを持ってはる〉んですねと言われて、ヒロインの佐代子はこう答えるのだ。

〈文化教室で古典の話を聞いてるものですから。――好きなんですよ……、わかりやすい古典入門みたいな本を買うてきましたの、教室でうかがうお話が、一層、面白うなるかしらんと思て――〉

ヒロインたちは自分を客観視するための寄り道として、詩歌の素養を持っている。彼女たちが素敵な理由がそれだ。寄り道ができる人が素敵なのである。愉しみのためにする読書自体、人生における寄り道なのだ。当たりまえのことなのに忘れがち。もっと頻繁に思い出すことにします。

(ちの・ぼうし 俳人・エッセイスト)

著者プロフィール

田辺聖子

タナベ・セイコ

(1928-2019)1928(昭和3)年、大阪生れ。樟蔭女専国文科卒業。1964年『感傷旅行(センチメンタル・ジャーニィ)』で芥川賞、1987年『花衣ぬぐやまつわる……わが愛の杉田久女』で女流文学賞、1993(平成5)年『ひねくれ一茶』で吉川英治文学賞を、1994年菊池寛賞を受賞。また1995年紫綬褒章、2008年文化勲章を受章。小説、エッセイの他に、古典の現代語訳ならびに古典案内の作品も多い。

この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。

感想を送る