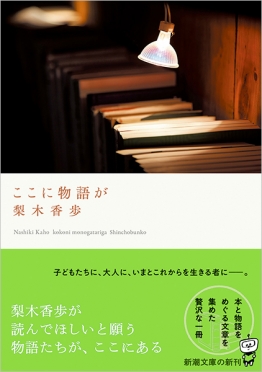

ここに物語が

781円(税込)

発売日:2024/05/29

- 文庫

- 電子書籍あり

人は物語に付き添われながら、一生をまっとうする――。本と物語をめぐるエッセイ集。

人は人生のそのときどき、大小様様な物語に付き添われ、支えられしながら一生をまっとうする――。『二十歳の原点』『木かげの家の小人たち』『あらしの前』『百年の孤独』。作家・梨木香歩は、どんな本に出会い、どんなことに想いを馳せ、物語を紡いできたのか。過去二十年にわたり綴られた、数多の書評や解説、そして本や映画にまつわるエッセイを通してその思考を追う、たまらなく贅沢な一冊。

北上次郎編『14歳の本棚 部活学園編』

ヤスミナ・カドラ『テロル』

ドラ・ド・ヨング『あらしの前』

フィリパ・ピアス『幽霊を見た10の話』

ドストエフスキー『罪と罰』

佐藤さとる『てのひら島はどこにある』

ジョシュア・ハマー『アルカイダから古文書を守った図書館員』

E・ネズビット『若草の祈り』

吉野せい『洟をたらした神』

ジョー・シンプソン『死のクレバス』

和田稔『わだつみのこえ消えることなく』

初出一覧

解説 梨木香歩さんの北極星 長田育恵

書誌情報

| 読み仮名 | ココニモノガタリガ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | Getty Images/Photo、新潮社装幀室/デザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 368ページ |

| ISBN | 978-4-10-125347-3 |

| C-CODE | 0195 |

| 整理番号 | な-37-17 |

| ジャンル | エッセー・随筆、ノンフィクション |

| 定価 | 781円 |

| 電子書籍 価格 | 781円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2024/05/29 |

インタビュー/対談/エッセイ

取り憑かれたように読み、伝えたくて書く――日常に共にある本と物語の背景

――旅先の話題、特に北海道への旅が多いようですね。

昔からずっと、北志向がありました。北海道の自然には今でも惹かれるものがあります。アイヌの人びとの世界の捉え方とか、開拓で大地と向き合ってきた人びとの生活とか。空港で飛行機から降り立ったときの大気の爽やかさとか。そういうことへの「好き」が、仕事と繋がっていったということに関しては、運のいい人間だったと思います。

――湖でのカヤックについても。カヤックで風に吹かれて本を読む、と『水辺にて』に書いていらっしゃいました。

スポーツカヤックというのはまったく苦手です。運動能力も体力もないし。でも水上生活というのは好きなんです。飲み物と食料を持って、湖や沼で。川はだめです、流されちゃうから。でも運河はオーケー。水の上でぶらぶらしながら気に入った場所で本を読む。体が冷えないためのアウトドア・ウェアにも、一時期詳しくなりました。琵琶湖の周辺には、そういう運河や小さな湖などが多く、楽しみましたが、今は、なかなかそういう機会が持てないでいます。その代わりに野歩きが多くなりましたね。ただ、そうやって水上生活を楽しんだ孤独の時間というのが確実に私の体の記憶にあって、何かをするとき、何かに向かうときの基本の姿勢に組み込まれている感覚があります。

――ロングセラーの幾つかに現れる「小さい人」への興味は幼い頃からいまも、ずっと続いているのですね。

スケールだけを小さくして、人間の生活とは違う生活が同時進行でこの世に営まれている、というストーリーには、幼い頃からずっと惹かれるものがありました。それが床下であっても、人間の内界であっても、「もう一つの世界」というものの存在はとても刺激的です。

――特攻兵だった和田稔さんについては、本の紹介にとどまらずその人生への思いを綴っていらっしゃいます。

『わだつみのこえ消えることなく』の存在自体は知っていたのですが、読むのがつらくて無意識に避けてきたものでした。昨年立て続けに元回天、伏龍、震洋特攻隊に所属されていた岩井ご兄弟が証言集を発表され、そのなかに『わだつみ〜』の著者、和田稔さんについての思い出話があり、感銘を受け、いよいよ向き合う時が来たのだ、と、覚悟して読みました。そのことについてのエッセイを書いたら、それを読んだ本書の担当編集者が、以前手掛けた芹沢光治良さんの作品集に在りし日の和田稔さんとの会話を取り上げた作品がある、と教えてくれたのです。それを読んでますます深く彼の孤独について考えることになり、終戦記念日も間近だったこともあったのか、なんだか書かざるを得なくなるような衝動を抱えて、ほかの媒体にも書き続けて、それらもこの本に収録しました。

――「コヴィッド-19

コロナ禍で人種差別や貧富の格差、様々な課題が剥き出しになってしまったところがありました。

ベラルーシ出身の作家、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチは『完全版 チェルノブイリの祈り』で、チェルノブイリに生い育った人間だけでなく、チェルノブイリ事故を経験した人間、直接には経験していなくても、例えば事故後チェルノブイリに移り住んだ、他国からきた難民たち――人間同士の殺し合いよりも放射能の方がまし、というわけです――そういう人びとも含めて「チェルノブイリ人」と呼んでいます。チェルノブイリが、人生に大きく関わってきて良くも悪くもそれ抜きでは人生を語れなくなった人びとを、そう呼んでいるのです。「コヴィッド-19人」という言葉は、そういう意味で、これから私たちは皆、国を超え、人種を超えて「コヴィッド-19人」という一つの呼称に収斂されていくのではないか、という仮説そのものとして提出しました。世界は一つ、という、オリンピック等の壮大なお祭りでの理念上の言葉でしかなかったものが、手酷い体験を通して、共通の災禍をかい潜ったもの同士の否応ない共通感覚を通して、ようやく実感のこもった言葉として手にすることができるのかもしれない、そこにせめて、人類の精神性が次のステップへ向かう可能性はないだろうか。そういうことを考えていた時期だったので、媒体が違い、テーマが違っても自然に出てきてしまったのでした。

こうやって、本のみならず、様々な対象について語っているものを寄せ集めてみると、我ながらその時期その時期、取り憑かれていたものが明確になっているようで、個人的には感慨深いものがあります。そこにあるはずの物語を読み解こうとする姿勢だけは、蟹が同じ形の穴を掘り続けるように変わりばえしませんが、大して成長もなく過ごしてきたことに、諦めにも似た嘆息が出ます。手にとって読んでいただける方には感謝のほかありません。

(なしき・かほ 作家)

波 2021年11月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

梨木香歩

ナシキ・カホ

1959(昭和34)年生れ。小説に『丹生都比売 梨木香歩作品集』『西の魔女が死んだ 梨木香歩作品集』『裏庭』『からくりからくさ』『りかさん』『家守綺譚』『村田エフェンディ滞土録』『沼地のある森を抜けて』『ピスタチオ』『僕は、そして僕たちはどう生きるか』『雪と珊瑚と』『冬虫夏草』『海うそ』『岸辺のヤービ』など、またエッセイに『春になったら莓を摘みに』『ぐるりのこと』『渡りの足跡』『不思議な羅針盤』『エストニア紀行』『やがて満ちてくる光の』『炉辺の風おと』『歌わないキビタキ』などがある。