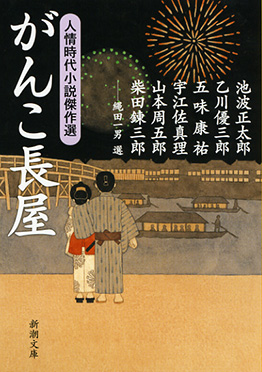

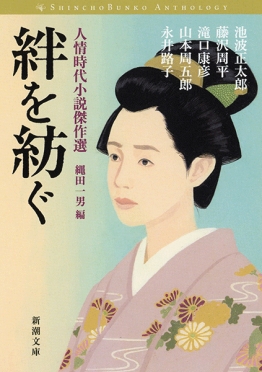

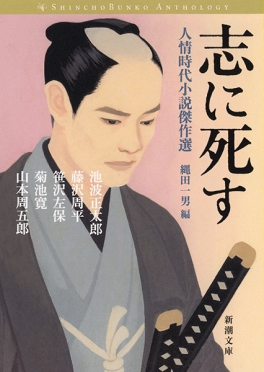

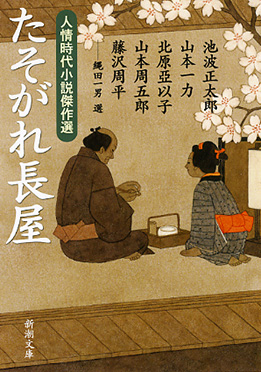

がんこ長屋―人情時代小説傑作選―

605円(税込)

発売日:2013/09/30

- 文庫

蕎麦切り、花火師、刀鍛冶……。技は磨けど儚い人生。落涙必至、傑作六編を精選収録。

蕎麦切りの名人だったお園は不貞を疑われ、奉公先を追い出されて……(「蕎麦切おその」)。女太夫が本気で惚れた乞食侍は花火造りに打ち込むが(「火術師」)。想いを寄せる下駄屋の倅は彼女の気持ちにてんで気づいてくれず(「下駄屋おけい」)。日本一の刀鍛冶になるべく全てを捨てた男を待っていた悲劇とは(「名人」)。職人たちの矜持が導く男と女の運命──。きらり技輝(ひか)る、落涙小説六編を精選。

乙川優三郎 柴の家

五味康祐 火術師

宇江佐真理 下駄屋おけい

山本周五郎 武家草鞋

柴田錬三郎 名人

書誌情報

| 読み仮名 | ガンコナガヤニンジョウジダイショウセツケッサクセン |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 288ページ |

| ISBN | 978-4-10-139729-0 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | い-16-99 |

| ジャンル | 歴史・時代小説、文学賞受賞作家 |

| 定価 | 605円 |

著者プロフィール

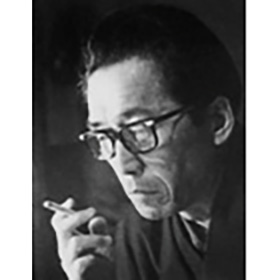

池波正太郎

イケナミ・ショウタロウ

(1923-1990)東京・浅草生れ。下谷・西町小学校を卒業後、茅場町の株式仲買店に勤める。戦後、東京都の職員となり、下谷区役所等に勤務。長谷川伸の門下に入り、新国劇の脚本・演出を担当。1960(昭和35)年、「錯乱」で直木賞受賞。「鬼平犯科帳」「剣客商売」「仕掛人・藤枝梅安」の3大シリーズをはじめとする膨大な作品群が絶大な人気を博しているなか、急性白血病で永眠。

乙川優三郎

オトカワ・ユウザブロウ

1953年東京生まれ。外資系ホテル勤務などを経て1996年小説家デビュー。2001年『五年の梅』で山本周五郎賞。2002年『生きる』で直木三十五賞。2013年 初の現代小説『脊梁山脈』で大佛次郎賞。2016年『太陽は気を失う』で芸術選奨文部科学大臣賞。2017年『ロゴスの市』で島清恋愛文学賞。著書に『潜熱』『二十五年後の読書』『この地上において私たちを満足させるもの』など。

五味康祐

ゴミ・ヤススケ

(1921-1980)大阪に生れる。早稲田大学英文科中退。様々な職業を転々とした後、文芸評論家保田与重郎に師事する。1952年「喪神」が芥川賞を受賞して注目された。以後、時代小説家として活躍し、剣豪ブームをまきおこした。『秘剣』『一刀斎は背番号6』『柳生連也斎』『柳生天狗党』など時代小説の他、音楽の造詣を生かした『西方の音』はじめ、趣味が高じた野球評論、麻雀、占い等も玄人はだしであった。

宇江佐真理

ウエザ・マリ

(1949-2015)函館市生れ。函館大谷女子短期大学卒業。1995(平成7)年「幻の声」でオール讀物新人賞受賞。2000年『深川恋物語』で吉川英治文学新人賞、2001年『余寒の雪』で中山義秀文学賞を受賞。著書に『無事、これ名馬』『恋いちもんめ』『夕映え』『深川にゃんにゃん横丁』『彼岸花』『おはぐろとんぼ』『富子すきすき』『寂しい写楽』『なでしこ御用帖』『雪まろげ―古手屋喜十 為事覚え―』、他に『幻の声』で始まる〈髪結い伊三次捕物余話〉シリーズ、〈泣きの銀次〉シリーズなどがある。

山本周五郎

ヤマモト・シュウゴロウ

(1903-1967)山梨県生れ。横浜市の西前小学校卒業後、東京木挽町の山本周五郎商店に徒弟として住み込む。1926年「須磨寺附近」が「文藝春秋」に掲載され、文壇出世作となった。『日本婦道記』が1943年上期の直木賞に推されたが、受賞を固辞。以後、「柳橋物語」「寝ぼけ署長」「栄花物語」「樅ノ木は残った」「赤ひげ診療譚」「五瓣の椿」「青べか物語」「虚空遍歴」「季節のない街」「さぶ」「ながい坂」と死の直前まで途切れなく傑作を発表し続けた。

柴田錬三郎

シバタ・レンザブロウ

(1917-1978)岡山県生れ。慶應義塾大学支那文学科卒業。在学中より「三田文学」に現代ものの短編を発表。戦後、「書評」の編集長を経て、創作に専念。1951(昭和26)年、『イエスの裔』で直木賞を受賞。以後、時代小説を中心に創作し、1956年より「週刊新潮」連載開始の『眠狂四郎無頼控』は、一大ブームとなった。狂四郎シリーズ以外の主な作品に『剣は知っていた』『赤い影法師』『運命峠』『御家人斬九郎』『剣鬼』『決闘者 宮本武蔵』等がある。