いもうと

1,650円(税込)

発売日:2019/10/18

- 書籍

北尾実加、公私ともに超多忙! 名作『ふたり』の11年後を描く感動の続編。

大好きだった姉・千津子に続いて母も亡くし、父は別の家庭を選んだ。それでも一人歩んできた実加はいま27歳。会社では大プロジェクトを無茶ぶりされ、危険な恋の誘惑に迷い、〈妹〉の突然の訪問に驚かされる。悩み多き実加に懐かしい声は何を語りかけてくれる? 累計160万部のベストセラーにして圧倒的代表作、30年目の続編。

2 別離

3 歳月

4 夜

5 支え

6 眠り

7 ベンチ

8 診察

9 ランチの話

10 忙しい日々

11 忘れな草

12 プラン

13 華やかに

14 誘われて

15 ケーキの味

16 汗と涙と

17 未明

18 深い淵

19 闇の中

20 喪失

21 凍りつく雨

22 告白

23 明日に

書誌情報

| 読み仮名 | イモウト |

|---|---|

| 装幀 | 大島弓子/装画、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 272ページ |

| ISBN | 978-4-10-338139-6 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 1,650円 |

書評

日常というリズムを刻む壮大な物語

十代で読んだ作品は、どれも私の血肉になっているが、中でも『ふたり』はさらに深いところに沁みわたっている。主人公の姉妹とほぼ同世代で重ね合わせるところが多かったのもあるが、大林宣彦監督によって映画化された「ふたり」に出演したのも大きい。赤川作品の愛読者だった自分がいきなり、物語世界へと紛れ込んだ感慨があった。

厳密に言えば小説と映画はよく似てはいるが違う。言うなれば同じ親から生まれた姉妹のようなものかもしれない。

あれから三十年の時を経て、映画「ふたり」の時空はそのまま止まっているが、小説『ふたり』の時は動き出し『いもうと』が誕生した。前作で十六歳だった北尾実加は、本作で二十七歳の会社員となっている。姉千津子に続き、母も亡くし、別の女性との間に子を成した父とは絶縁。早い自立を目指して、高校卒業後に就職した実加は天涯孤独になっていた……正直、こんな展開は全く想像していなかった。

前作と決定的に違うのは、ファンタジー要素がないところだ。姉の声は、実加が自覚してみる夢の中で聞こえてくる。それは実加が望んだ姉の姿だろう。

本作がリアリティに迫る場面は多々あるが、中でも印象的なのは親には言えない姉妹の性体験がさらりと語られるところかもしれない。友達同士でも踏み込みにくい話題がいきなり挟み込まれてドギマギとしてしまった。『ふたり』が刊行された三十年前の私なら捉え方がわからなかったかもしれない。年を重ねた有難さで、今はその意味を正視できる。

性体験の有無、その内実などが明かされ、読者が知らなかった千津子と実加の実像に私はある共感を覚えた。小説内であっても清く正しく美しく生きられるわけじゃない。守る者をなくした実加は、傷つきながら大人としての経験を重ねていたのだ。

高校時代の盟友・長谷部真子も結婚生活に破れ、同居する後輩・川辺さつきは道ならぬ恋を突き進もうとする。同じような青春を過ごした友たちも人生の苦さをかみしめている。かつての『ふたり』の読者たちもおそらく同様に。

生きていれば傷つき、関係すれば摩擦を起こす……無茶な仕事を押し付けられ、思いを寄せる人には妻がいる。八方ふさがりに思える実加だが、その生活は実直なものだ。

これは赤川作品の特徴と言えるかもしれないが、登場人物たちにきちんとした生活感があるのだ。実加はお風呂のお湯をためる時間に気を使い、料理ベタだけど食事もきちんとバランスを考えて取る。描いていない家事もきちんとこなしているのが想像できる。実加の生活ぶりは現実に起きている想像外の出来事から頭をクールダウンさせてくれる。さしずめ生活を刻むリズムを奏でるように。

どんなに苦しいことや悲しいことがあっても、リズムは止まない。父の病気、そして初めて会う妹の存在。精神的負担が大きい日常の中で、正確に刻むリズムが救いとなり、どんな現実も日常の一部になって流れていくのだ。そして実加は十六歳の時には許せなかった人たちを受け入れ、ついには自らが千津子と同じく姉の立場であると自覚し、幼い妹を守りたい心境へと変わっていく。

守られる者から守る者へと変化していく実加の成長を眺めながら、ふと自分はどうだろうか、と振り返った。

許せなかったこと、失敗したこと、誰かを傷つけたこと……そのものが生きるということだと気づいた。それならば自分もまた人を許し、失敗した人を慰め、たとえ傷つけられてもやはり相手を許さなくてはならない。人とのかかわりはその繰り返しの中にしか築けないのだから。

本作のラスト一行に出合った時、赤川さんはこのために三十年の時を超えて続編を書いてくれたのかもしれない、と思った。

その一行を体感した喜びをかみしめている。

(なかえ・ゆり 女優・作家)

波 2019年11月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

物語は余白の中にある

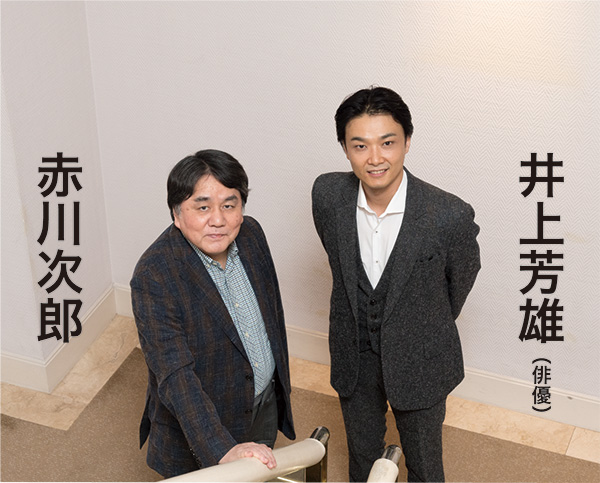

赤川次郎さんの名作『ふたり』の誕生から30年目の今年、日本中が待ち望んだ続編『いもうと』が誕生しました。その創作の裏側、そして作家の流儀に、赤川作品で読書に目覚めた経験を持つ人気俳優の井上芳雄さんが迫ります!

赤川作品が読書の扉だった

井上 僕は先生のおかげで本を読むようになったと言っても過言ではないんです。うちの両親はすごく本を読む人たちで家の中は本だらけだったんですが、その反動で僕は読書をしない子どもでした。ところが中学生の時、父の研究のため家族そろってアメリカのノースカロライナに一年間滞在することになり、日本語に飢えた状態で親の持っている本を読み始めた。それが赤川さんの小説でした。登場人物たちが巻き込まれる意外な展開の連続に夢中になり、初めて「あれ、本って面白いんじゃない?」と思えた。それで半年に一度くらいしか行けないニューヨークの紀伊國屋書店で先生の本をあるだけ買い集めたりしました。

赤川 それは嬉しいお話です。僕の読者は小学生からいるんですが、井上さんみたいに僕の本を読書の入口にしてもらえたらいいなと思っているんですよ。

井上 今は『いもうと』を読んでいるところです。主人公の実加の出会う相手が良い人なのか悪い人なのか分からないままに関係が深まり、話も緩急自在に展開するので先が気になっています。『いもうと』は三十年ぶりに書かれた『ふたり』の続編とのことですが、三十年ぶりでも問題なく書けるものですか。

赤川 それは大丈夫でしたね。主人公の実加は僕自身に近いんです。何をやってもぶきっちょで、引っ込み思案で、人前で披露できる特技もない。僕にとって親しみのある主人公なので割とスムーズに筆が進みました。ただ、『ふたり』で十六歳だった実加の十一年後を描いているわけですが、現実世界では三十年の歳月が流れているので、以前はなかったパソコンや携帯電話が登場するという違いはありますけれど。

井上 実加の描写が実にリアルですが、どうして十代、二十代の女性を自然に描けるんですか。

赤川 すべて自分の想像です。よく「どうやって若い子に取材するんですか」と聞かれますが、僕が女子高生に「ちょっと話聞かせて」なんて声を掛けたら通報されてしまう(笑)。それに取材したとしても彼女たちが自分の父親より年上の男に本音を話すとは思えません。だから自分が十代の頃はどうだったかを思い出しながら書いています。時代が変わっても人間はさほど変わりませんから。

井上 ああ、なるほど。今は年間に何冊くらい出されているんですか。

赤川 せいぜい十冊ほどですね。昔は二十四冊なんてこともありましたけれど。

井上 月に二冊ですか!

赤川 最近はさすがに頑張りがきかなくなりました。でも作家は「できない時はできない!」と開き直って締め切りを延ばせますが、俳優さんは何が何でも舞台に出なきゃならない。大変なお仕事ですね。

井上 たしかに役者にとっては体力、それに記憶力の問題はシビアです。

赤川 井上さんは今まさにその二つがベストに組み合わさったところで活躍なさっている。公演中の「組曲虐殺」を拝見しましたが、井上さんの演じた小林多喜二、とても素晴らしかった。

井上 ありがとうございます。十年前の初演から演じているんですが、恥ずかしながら最初は「プロレタリア作家って何?」「右翼と左翼の違いって?」と分からないことだらけで……。

赤川 プロレタリア作家なんて、もうほとんど歴史上の存在ですからね。

井上 初演時の僕は三十歳で、多喜二が亡くなったのが二十九歳。多喜二との共通点は年齢だけでしたが、今回、四十歳になって演じたことで多喜二と精神年齢が近くなり、芝居の捉え方も変化しました。多喜二のことを知れば知るほど共感が増しますし、何回演じても涙が出ます。

赤川 テロリストだったわけでも爆弾を作っていたわけでもない、ただ信じたことを書いただけなのに若くして警察に殺されるとは本当に悲惨な生涯ですよね。彼と同時代に生きていた作家たちはものすごい恐怖を覚えたはずです。

井上 赤川先生も多喜二のように、書くことに対する覚悟や責任を感じていらっしゃいますか。

赤川 そうですね。井上ひさしさんが十年前に「組曲虐殺」を書いたのは、日本がおかしくなってきているという実感があったからでしょう。井上さん亡きあと、同じ作家としてその役目を引き継いでいくべきだと思っています。

描くか、描かないか。それが問題だ

赤川 「組曲虐殺」のすごいところは拷問の場面を一切描いていない点です。そんな場面がなくても多喜二の苦しみや悲しみが伝わるはずだという井上さんの自信、そして観客の想像力への信頼を感じます。これは大変難しいことで、僕なんか読者に伝わるか不安で、つい余計な一言を加えてしまう。書かなきゃよかったと後から思うこともしばしばです。

井上 役者も同じです。高畑淳子さんが「風とか木のような役者になりたいと思っているのに、現実の私はこれをやればウケると思ったら絶対にウケを取りに行ってしまう」とおっしゃっていて、その気持ち、すごくよくわかります。

赤川 そのくせ小説の書き方を聞かれると「あと一行書きたいと思ったときは書くべきじゃない」と答えたりしてますが(笑)。

井上 どこまで描くかは確かに悩ましい問題です。去年、ジョージ・オーウェル原作の「1984」に出演したんですが、これにはリアルな拷問の場面があって、「つらいから見たくない」というお客さんが結構いらしたんです。僕らは必死で演じているのに、見たくないと言われては……難しいところですね。

赤川 「組曲虐殺」と「1984」は対照的ですね。主人公が実際に遭った拷問は「組曲虐殺」の多喜二の方がひどいのに、舞台上での拷問は「1984」の方がひどいものに映る。この辺は演出家の考え方や方針にもよるのでしょうけれど。

井上 僕自身は世の中の良い面を見て生きていきたいタイプなんです。だからミュージカルが好きなんだろうと思います。夢物語だと言われても、やはりどこかに希望を掲げたい。

赤川 僕も「今はこういう時代なんだ」ということを書くより、「こういう時代であってほしい」という希望を込めて書いています。だから僕の小説って、根っからの悪人が出てこないんですよ。

井上 でも悪人を出さずに物語を展開させるのは難しいんじゃないですか。

赤川 たとえば殺人を描いても「自分だって、この人の立場だったら殺してしまうかもしれない」と読者に思ってもらえるようにしたいんですね。人間は誰しも弱いものだから、自分は絶対に人を殺さないと口では言うけれど、もし家族や恋人を守るためなら殺すかもしれない。そういう立場で書いていかないと希望がなくなってしまう。最近の小説には悪意の塊みたいな主人公が多いんですが、僕はエンタテインメントにはやはり後味の良さが大切だと考えています。

余白を残すことの大切さ

井上 僕は赤川先生の作品から入ったせいか、いまだに外国を舞台にした小説が苦手で、現代日本が舞台の話しか読めないんです。だから「ハリー・ポッター」とか全然読めなくて。

赤川 僕は逆に中学生ぐらいの頃はドイツ文学、フランス文学ばっかり読んでいて、日本文学はほとんど読んだことがありませんでしたね。

井上 それは意外です。

赤川 小説は中学三年生ぐらいから書き始めまして、その頃の登場人物は全員外国人でした。マックスとかジミーとか。

井上 まだ行ったことのない外国の話を想像して書いていらしたんだ。

赤川 さすがに新人賞に応募する時に、これじゃまずいだろうと思って日本の話にしましたけれど、最初は違和感がありましたね。

井上 面白いなあ。

赤川 僕は本当にぶきっちょで運動神経もゼロで、ただ小説を書くことしかできなかったんです。書いている時だけは僕が神様になって、登場人物を幸せにするも不幸にするも僕次第。自分の意のままになる世界が自分の書いている小説の中にしかなかったので、誰に読ませるでもなく中学生の頃からずーっと書き続けていたんですよね。

井上 書くことが必要だったんですね。

赤川 自分の逃げ場であり、救いでした。だから作家になったんだと思います。井上さんみたいに、ハンサムでスタイルがよくて歌まで上手い。そういう方はそもそも作家になりませんから。

井上 僕は感情の起伏を表に出すタイプじゃなくて、いまだに芝居の中でしか怒ったことがないんですよ。

赤川 え、そうなんですか。

井上 けれどミュージカルなら歌に乗せて喜んだり怒ったりできる。そこで自分のバランスを取っているのかもしれませんね。子どもがいるので、どうしても怒らなきゃいけない場面もありますが、どこかで「芝居みたいだな」と思ってしまって。そのせいか子どもにもあまり伝わっていない気がします。

赤川 僕も娘を怒ったことがありません。娘には完全になめられてます(笑)。

井上 娘さんはやっぱりよく本を読まれるんですか。

赤川 すごく好きでよく読んでいます。親の本以外は、ですが。

井上 あ、お父さんの本、読まないんですね(笑)。うちも本を読む子に育ってほしいと願っているんですが、僕の両親みたいに壁一面に本を並べるのは無理だし、今後は電子書籍が主流になっていくとしたら、親がどんな本を読んでいるのか見えづらくなってしまう。どうしたら良い本を子どもに伝えられるんでしょうか。

赤川 ただ本を置いておくことしかできないでしょうね。これを読めと言えば、子どもは反発して読まなくなる。でも近くに本があれば、いつか、ふと手に取ってページを開くかもしれない。それぐらいでいいんじゃないですか。

井上 そうですね。でも、かく言う僕がどれだけ読んでいるかといえば……みんな本当に本を読まなくなりましたよね。

赤川 今は読書以外にもいろいろ娯楽がありますから。でも、やっぱり活字から想像することで想像力を育てるのは本にしかできないことでしょう。

井上 映像ですべて描いてしまったら、考えるのをやめちゃいますもんね。

赤川 「あえて余白を残す」ことの大切さって、あると思います。小説を読む楽しみはそこにあるんだと知ってもらえれば嬉しいですね。

(あかがわ・じろう 作家)

(いのうえ・よしお 俳優)

波 2019年11月号より

単行本刊行時掲載

関連コンテンツ

著者プロフィール

赤川次郎

アカガワ・ジロウ

1948年生れ。桐朋高校卒業後、日本機械学会在職中にテレビドラマ「非情のライセンス」シナリオ公募に入選。1976年「幽霊列車」でオール讀物推理小説新人賞を受賞し、小説家デビュー。1978年『三毛猫ホームズの推理』が大ヒットし、一曜ベストセラー作家となる。1980年『悪妻に捧げるレクイエム』で角川小説賞、2005年日本ミステリー文学大賞、2016年『東京零年』で吉川英治文学賞をそれぞれ受賞。「三毛猫ホームズ」「三姉妹探偵団」「幽霊」「杉原爽香」「吸血鬼」「子子家庭」「鼠」「怪異名所巡り」などのシリーズものや『イマジネーション 今、もっとも必要なもの』『赤川次郎の文楽入門 人形は口ほどにものを言い』といったエッセイも手がけ、著書は2024年初頭現在、650冊を超える。映像化・舞台化作品も数多く、『セーラー服と機関銃』『探偵物語』『晴れ、ときどき殺人』『ふたり』『死者の学園祭』『鼠、江戸を疾る』『夢から醒めた夢』などがある。