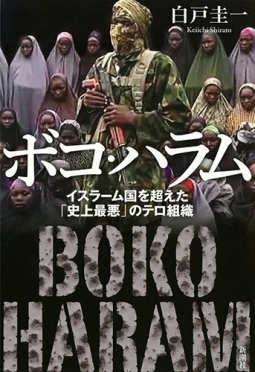

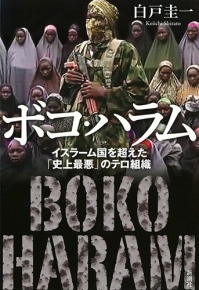

ボコ・ハラム―イスラーム国を超えた「史上最悪」のテロ組織―

1,430円(税込)

発売日:2017/07/18

- 書籍

- 電子書籍あり

女子生徒二百数十人を一度に拉致し、一年で六千人以上の民間人を殺害!

世界中で無差別テロを繰り返すイスラーム国(IS)すら、殺戮の残忍さゆえに手を焼く武装組織、それがナイジェリア発のボコ・ハラムだ。ISを上回る犠牲者を出し、女性や子供に自爆を強いる残虐な手口から、史上最悪のテロ組織と言われる。彼らはいかに生まれ、拡大したのか。何が目的なのか。謎に覆われた実態に迫る。

主要参考文献

書誌情報

| 読み仮名 | ボコハラムイスラームコクヲコエタシジョウサイアクノテロソシキ |

|---|---|

| 装幀 | AFP PHOTO BOKO HARAM(ボコ・ハラム)/カバー写真、123RF(弾痕)/カバー・表紙写真、新潮社装幀室/装幀 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 208ページ |

| ISBN | 978-4-10-351151-9 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | ノンフィクション |

| 定価 | 1,430円 |

| 電子書籍 価格 | 1,430円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2017/07/28 |

書評

世界で最も危険な組織

馴染みはなくとも、ナイジェリアで女子生徒を200人以上誘拐した組織と聞けば、「あの集団か」と思う人も多いだろう。そのイスラム過激派組織、ボコ・ハラムが誕生した歴史的背景を解き明かし、サブサハラ(サハラ砂漠以南)・アフリカにおいてイスラム過激主義がどこに向かうのかを推察した作品である。

イスラム国(IS)やアルカーイダなど名にし負うイスラム過激派の国際テロ・ネットワーク集団はあまたあるが、ボコ・ハラムは過激度において抜きん出ている。この組織が2014年に殺害した民間人は6644人で、ISのテロによる同年の民間人犠牲者6073人を上回る。世界で最も危険な組織なのだ。

そのボコ・ハラム誕生の謎を、筆者はナイジェリアの歴史に求めている。現在のナイジェリア北部にはかつてイスラム教徒による王国があった。南部のキリスト教地域と合わせて英国が植民地とし、その後、南北が一つの国として独立する。その時、北部州のシャリーア(イスラム法)刑法典が廃止された。この政策にイスラム教徒の不満が蓄積され、その後の反体制運動の下地になった。

そして、宗教対立に民族対立が折り重なる形で南北対立が深まり、腐敗した連邦政府に対するイスラム教徒の不満の受け皿としてイスラム主義の流れが強まっていく。これが2002年のボコ・ハラム誕生につながる。ナイジェリアの歴史こそが過激な組織を生んだのだ。

当初、ボコ・ハラムにはシャリーアを厳格に運用しない州政府に対する反体制運動の色が濃く、その攻撃対象は警察などの治安機関だった。それが無差別攻撃をも辞さないテロ組織に変容するきっかけとして筆者は一つの事件を挙げている。2009年7月、ナイジェリア治安当局がボコ・ハラム指導者、ユスフを警察庁舎内で射殺した事件である。実態はボコ・ハラムに同僚を殺害された警察官による私的な報復だが、この事件を境にボコ・ハラムは急速に過激化する。

新聞社を退社した筆者は商社系シンクタンクに身を置きながら、大学で研究・教育活動にも携わっている。ジャーナリズム、アカデミズムとビジネスの視点を併せ持った点が筆者のユニークさであり、強みである。今回の作品はアカデミズム的論法が中心になってはいるが、時折、学者には珍しいダイナミックな仮説を展開している。

例えば世界各地のジハード組織が2000年代になって、「アルカーイダ」の御旗を掲げて戦う中、ナイジェリアのローカル組織であるボコ・ハラムの指導者には世界から取り残された焦りや劣等感があったのではないか。その劣等感こそが彼らの活動を急速に過激化させたと筆者は考えている。

あくまで信頼できるデータを基礎にしながら、そこから導く推測について、「劣等感」といった個人的感情を持ってくるところが興味深い。知的トレーニングを積んだ者が、許される範囲で思い切った推論を導き出しているのだ。こうした点は学術論文にはみられない魅力だと思う。

また、この作品を通し筆者は、日本人がアフリカを知ることの意義を強調する。アフリカといえば、野生動物や自然公園の観光、人道支援の対象、資源を中心としたビジネス・パートナーとしか考えない日本人の偏狭な見方を批判しているのだ。学生時代からアフリカに関わり、継続的にこの地域を報道、研究、調査の対象としてきた筆者による、ステレオタイプ的思考でアフリカを見ることへの警告である。

国民が世界への関心を失い国際感覚を劣化させたとき、その国はどこに向かうのか。第二次大戦前の日本しかり、現在の北朝鮮しかり。国民が国際感覚を磨くことは、国内を安定させ、間接的に安全保障環境を整備することにもつながる。その意味でも広い視野でアフリカの歴史を学び、アフリカの現実を知ることの意味は大きい。

筆者は日本で最も早くからボコ・ハラムに注目していたジャーナリストである。その彼がいまボコ・ハラムを書いた。日本人のアフリカ理解を深める意味においても特筆すべき作品だと思う。

(おぐら・たかやす 毎日新聞外信部長)

波 2017年8月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

白戸圭一

シラト・ケイイチ

1970年生れ。立命館大学国際関係学部卒。同大学大学院国際関係研究科修士課程でアフリカ政治研究を専攻。毎日新聞社入社後、鹿児島支局、福岡総局(現西部本社報道部)、外信部などを経て、2004〜2008年、南アフリカ・ヨハネスブルク特派員。ワシントン特派員を最後に退社し、2017年7月現在は三井物産戦略研究所欧露・中東・アフリカ室長、京都大学大学院客員准教授。著書に日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞を受賞した『ルポ資源大陸アフリカ 暴力が結ぶ貧困と繁栄』(東洋経済新報社、のちに朝日文庫)、『日本人のためのアフリカ入門』(ちくま新書)などがある。