つなぐ時計―吉祥寺に生まれたメーカーKnotの軌跡―

1,760円(税込)

発売日:2020/07/17

- 書籍

- 電子書籍あり

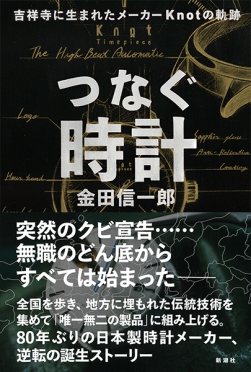

突然のクビ宣告……無職のどん底からすべては始まった――。

海外ブランド時計の販売で成功した遠藤弘満は、ある日社長の座を失う。絶望のなかで見つけたのは、自分のブランドを作る夢だった。遠藤は全国を訪ね歩き、地方に埋もれた技術や伝統工芸を結集して、「本物の日本製時計」を作りだす。2014年、80年ぶりの日本製時計メーカーとして創業したKnotの逆転誕生ストーリー。

一章 仕掛け 〜1997

二章 ブランド消失 1997〜2013夏

三章 社長解任 2013夏〜2014初

四章 門前払い 2014

五章 逆転の発想 2014末〜2015初

六章 聖地誕生 2015

七章 機械式時計 2016

八章 裏切り 2017

九章 吉祥寺の磁力 2018〜2019

エピローグ 吉祥寺 現在〜未来

書誌情報

| 読み仮名 | ツナグトケイキチジョウジニウマレタメーカーノットノキセキ |

|---|---|

| 装幀 | 佐藤亜沙美(サトウサンカイ)/装幀、Knot/カバー写真提供 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 240ページ |

| ISBN | 978-4-10-353371-9 |

| C-CODE | 0030 |

| ジャンル | 実践経営・リーダーシップ、ビジネス人物伝、収集・コレクション |

| 定価 | 1,760円 |

| 電子書籍 価格 | 1,760円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2020/07/24 |

書評

シリコンバレーにはない価値がここにある

「波」編集部から送られてきた本書のゲラは、クリップ止めされたA4判の束だった。前書きや著者紹介もなく、いきなり本文から始まっている。誰が書いた何の本だったか、執筆をお受けした後にいろいろ別の仕事があった関係で、まったく覚えていない。ここまで先入観や予備知識がないままに本を読むのは、子ども時代以来ではなかったろうか。だが紙をめくるごとに集中力は高まり、文字通り一気に読了した。

そんな本書は、日本に80年ぶりに登場したという国産時計メーカーの、若き創業者のビジネス戦記である。主人公は、努力と天才と時間と感情を惜しみなくモノに向けている人間で、欲しがられるものとそうでないものの違いを見抜き、知られざる商品を見出し売れ筋に育て上げて生きてきた。30代後半にして人生何度目かの仕事上の裏切りに遭い、裸一貫に戻って自分自身で、オリジナルなアイディアと一貫した思想の下に時計づくりを始める。そして今回も胸のすくほどの、しかしちょっとほろ苦い成功を収める。

ゲラの最後にあった短いあとがきで、この本を書いたのは昔お世話になった、大手紙の元ベテラン記者だと気付いた。それにしても達意の文章で、簡潔な表現が等速のトロットで連続し、読んでいて快適この上ない。しかも実話なので、小説のように万事ご都合よくまとまりはしない。「そっちの判断で良かったのか」とか、「その人はその後どうなったのか」といった、気になるその先が書かれていないエピソードも多く、事実を多面的に反芻して楽しめる。まるでAIが書いたようにのっぺりした粗製乱造の文章が目に余る、ネット時代の日本だが、そんな中にもここまで腕の立つ書き手がいて、手のかかった取材結果を切れ味鋭く削ぎ落して世に問うておられることに、なんだか勇気を頂いた。

だがこの本に関して評者(藻谷)がいちばん驚いたのは、読んでいる途中から、拙宅から電車でほど近い吉祥寺にあるという「Knot」の時計店に、現物を見に行きたくなってしまったということである。

というのも評者には、生まれつきモノに対する欲求が欠けているのだ。家も車も時計もオーディオセットも、服や靴や眼鏡さえ自分で買ったことがない。腕時計はしないし、最後に時計店に入ったのが何十年前だったかも覚えていない。異性に性的関心のない人が男女間の性愛小説を論評すれば独特なものになると思われるが、モノに心動かない評者がこの本を論評するというのも何とも微妙、というかもはや不遜である。

そんな評者がなぜ、本を読んで時計を手に取りたくなったのだろう。「現実を知るには、本なんて読まずに現場を歩いて、体験者の話を聞いて、あれば数字を分析して、それで時間が余ったら数独でもしてなさい!」という考えで生きてきた評者なのに、「あろうことか本を読んだらモノに興味が湧いた」ということ自体が衝撃だ。

書くのも気恥ずかしいが、吉祥寺という好きな街に腰を据え、自分自身のやりたい時計づくりに集中する主人公に、共鳴してしまったという以外にないだろう。評者は主人公と違ってタバコは吸わないし、子どもは大学の付属校には通わせないし、離婚もしそうもない。しかし彼が中国製のナイロンのベルトを国産化したり、機械式時計を開発したり、上場を取りやめたりするたびに、「そうだ!」と独り言で応援していた。そんな彼と時計の縁につながれて、日本でしかできないモノづくりに参画した、職人たちや卸売業者や吉祥寺の関係者たちやクラウドファンディングの応募者たちも、魅力的だ。というわけで、その末席の末席に、自分もちょっとだけつながりたくなってしまったようである。

著者は短いあとがきで語る。下請けのピラミッドの上に君臨する既存の大企業が、人口減少や環境制約に対応できず、恐竜のごとく時代の狭間に落ちて行った後の、次の世界。フラットな信頼関係の連鎖を基盤に、得意技を持つ者が補い合い、プロジェクトごとに協働する世界を、この本で物語ったのだと。

心の底から賛同する。金額や個数や人数ではないものを追い求める社会。数字上の優越ではなく代替性のなさ、ナンバーワンではなくオンリーワンを目指す社会は、頭の中が恐竜時代のままの人が絶賛するシリコンバレーではなく日本で、それも吉祥寺のようなちょっと外れた場所で、静かに始まっているのだ。恐竜時代末期の物陰で、哺乳類の祖先がしっかりと根を生やし始めていたように。

(もたに・こうすけ 日本総合研究所主席研究員)

波 2020年8月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

金田信一郎

カネダ・シンイチロウ

1967年東京都生まれ。日経ビジネス記者、ニューヨーク特派員、日本経済新聞編集委員などを経て2019年に独立、「Voice of Souls」創刊。著書に『失敗の研究 巨大組織が崩れるとき』(日本経済新聞出版社)、『テレビはなぜ、つまらなくなったのか』(日経BP社)、『真説バブル』(日経BP社、共著)がある。