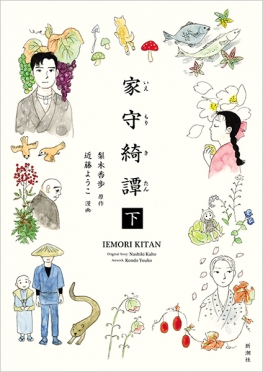

家守綺譚 下

1,815円(税込)

発売日:2025/09/25

- 書籍

- 電子書籍あり

亡友の家で待っていたのは四季折々の草花と、ちょっと不思議な毎日でした。

時は明治時代、文筆家・綿貫征四郎は、亡友の家の「家守」として暮らすことになった。待っていたのは白木蓮や都わすれ、萩、サザンカなど植物に満ちた庭。そして、サルスベリに懸想されたり、河童の衣を拾ったり、化狸を助けたりといった不思議な出来事が次々と起こり……。梨木香歩の傑作小説を近藤ようこが漫画化。

第十九話 ススキ(上)

第二十話 ススキ(下)

第二十一話 ホトトギス

第二十二話 野菊

第二十三話 ネズ

第二十四話 サザンカ

第二十五話 リュウノヒゲ

第二十六話 檸檬

第二十七話 南天

第二十八話 ふきのとう

第二十九話 セツブンソウ

第三十話 貝母

第三十一話 山椒

第三十二話 桜

第三十三話 葡萄(上)

第三十四話 葡萄(中)

最終話 葡萄(下)

書誌情報

| 読み仮名 | イエモリキタン2 |

|---|---|

| 装幀 | 近藤ようこ/装画、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | A5判 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-356472-0 |

| C-CODE | 0079 |

| ジャンル | コミックス |

| 定価 | 1,815円 |

| 電子書籍 価格 | 1,815円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2025/09/25 |

インタビュー/対談/エッセイ

漫画『家守綺譚』刊行記念対談 第二弾

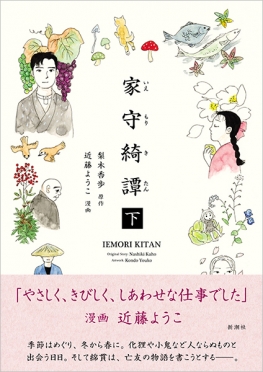

やさしく、きびしく、しあわせな仕事でした

漫画『家守綺譚』をめぐり原作者の梨木香歩さんと漫画化をした近藤ようこさんが語り合いました。発売即重版となった本作の魅力とは!?

(対談の後半部では、物語の結末部分に触れられている箇所があるため、未読の方はご注意ください)

『家守綺譚』とは

時は明治時代、文筆家・綿貫征四郎は、亡き友、高堂の家の「家守」として暮らすことになった。待っていたのは白木蓮や都わすれ、萩、サザン力など植物に満ちた庭。そして、サルスベリに懸想されたり、河童の衣を拾ったり、さらには高堂が訪ねてきたりといった不思議な出来事が次々と起こり……。人と自然の距離がもっと近かった時代の少し不思議な物語。

近藤 小説を漫画化するとき、独自の解釈を入れる漫画家さんもいらっしゃいますが、私はなるべく原作に忠実に描きたいと思っています。『家守綺譚』は梨木さんの世界観によって完成された小説。自分には作れない世界です。私はその原作をお借りしているので、原作にたいしてできるだけ正確にと心がけました。

梨木 ありがとうございます。

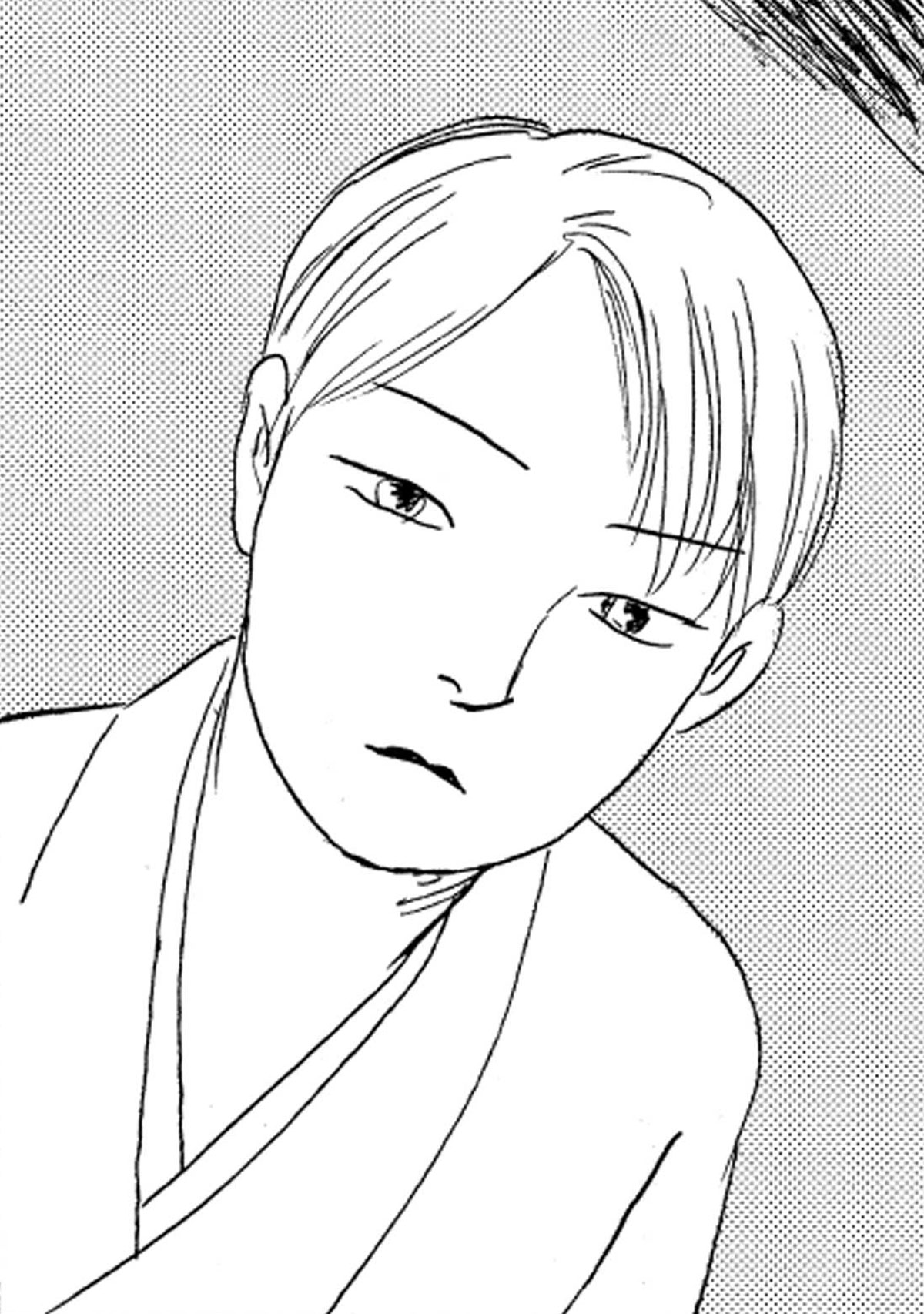

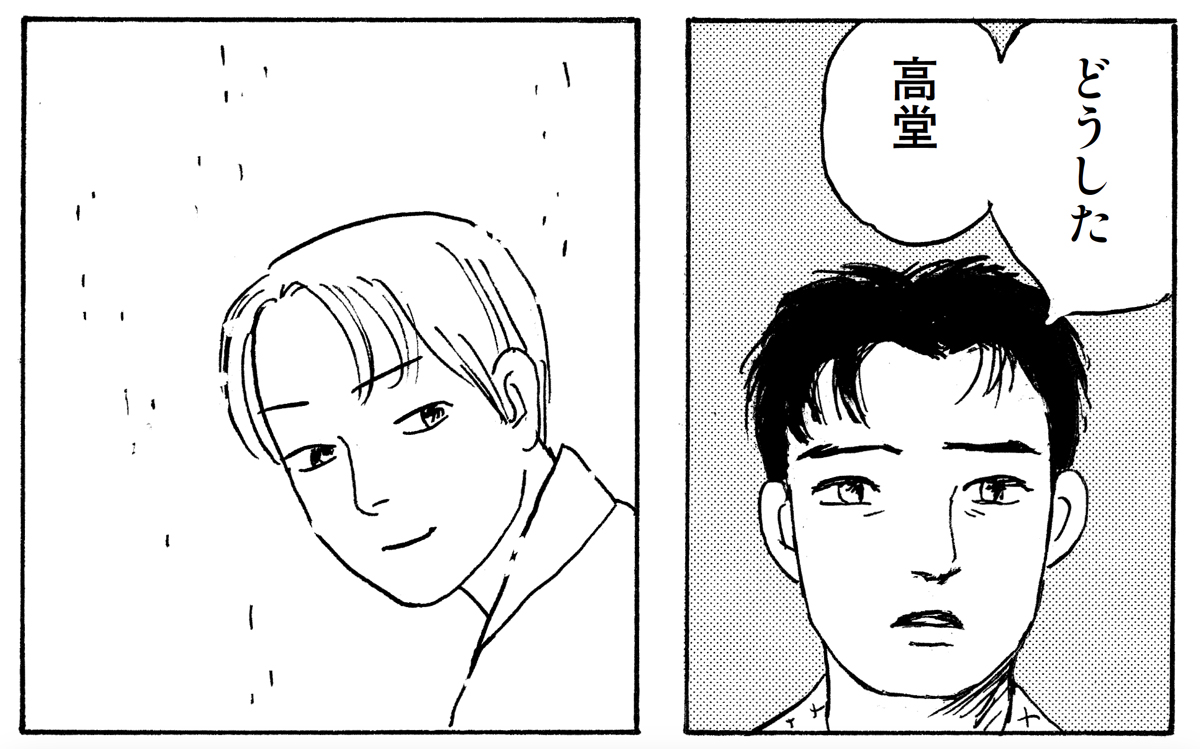

近藤 ただし、絵はどうしても私の解釈になるので……。漫画の絵では、高堂(*1)は線が細いイメージですが、「ボート部に所属していた」ので、原作ファンの中にはスポーツマンタイプのはつらつとした姿をイメージされていた方もいるようでした。でも、高堂はもうこの世の者ではないし、綿貫(*2)との対比を出したいという意味もあってあの姿になったんです。

*1 繊細そうに描かれた高堂

*2 対照的な印象の綿貫

梨木 透明感があってよかったですよ。

近藤 漫画化のさいは、小説の文体のリズムを壊さないようにも心がけました。小説中でゆったりと表現されているところは、コマ割りもゆったり大きめに。小説における文体は、漫画だとコマ割りになると思うんです。

梨木 なるほど。

近藤 私は、漫画化の仕事の八割は調べることだと思っています。駅(*3)から郵便を出すシーンがありますが、だったら当時の駅はどうなっていたのだろうかとか、街道筋にはどんなお店があったんだろうかとか、いろいろな資料を調べて。ナレーション的に文字ですませるという手もありますが、漫画なんだから、絵で描きたいんです。

*3 明治末期の駅の様子

梨木 漫画ならではと思ったのが、昔は土産物屋があっただろうという場面の背景に、さりげなく「大津絵(*4)」が描かれていたことです。小説には大津絵とはひと言も書かれていなかったのに、「おお!」と感嘆しました。

*4 背景に大津絵が描かれている

近藤 作中に「子どもの好きそうな板絵」と書かれていたので、あの地域だったらきっと大津絵だろうなと思って。時代が古いんで、今はあまり見かけない、長い板の絵も描いてみました。

梨木 すごい! やはり何にせよ細部が大事。それでいて、描きすぎていないのがとても上品で。

近藤 うれしいですね。あの雰囲気に気づいていただけて。

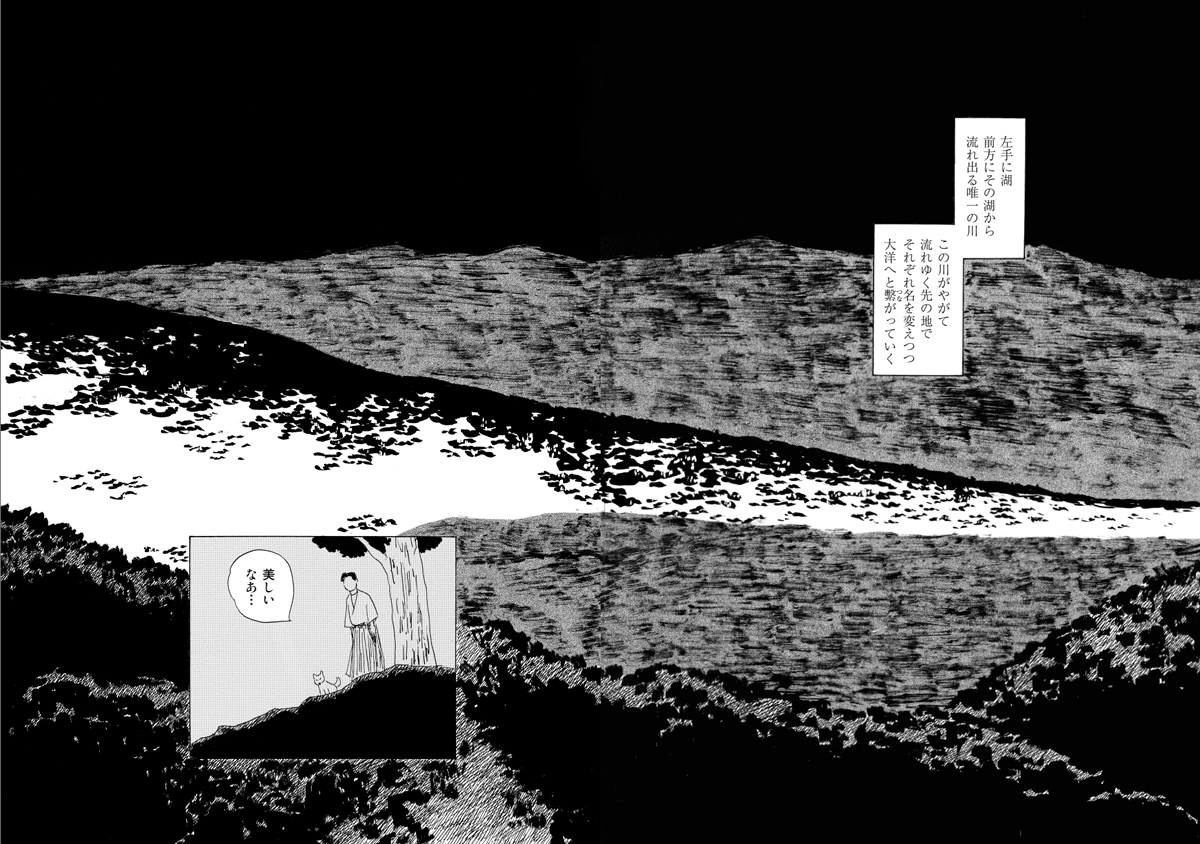

梨木 十五夜の晩の、湖から川が流れていく場面(*5)、あそこは圧巻でした。

*5 月明かりで湖面が光っている

近藤 ありがとうございます。綿貫が湖を見下ろしているシーンですが、梨木さんには、どのあたりがモデルになっているかをお伺いしましたね。

梨木 今は昔より木々も藪も生い茂っているので、当時の景色はわからない。ご想像でどうぞとお伝えしましたが、本当に素晴らしかったです。

近藤 ネットで調べたり、登山をしている人のブログなんかを見てイメージを摑んでいきましたが、昼間の光景についての情報ばかりで。だから結局、夜の光景は想像で描きました。でも、やるなら絶対見開きにしたかった。かなり大胆なことしましたね。

梨木 小説であの場面を書いた頃は、ちょっと感傷的な気分だったんですが、今回の漫画の絵とそれが響きあっているように感じました。

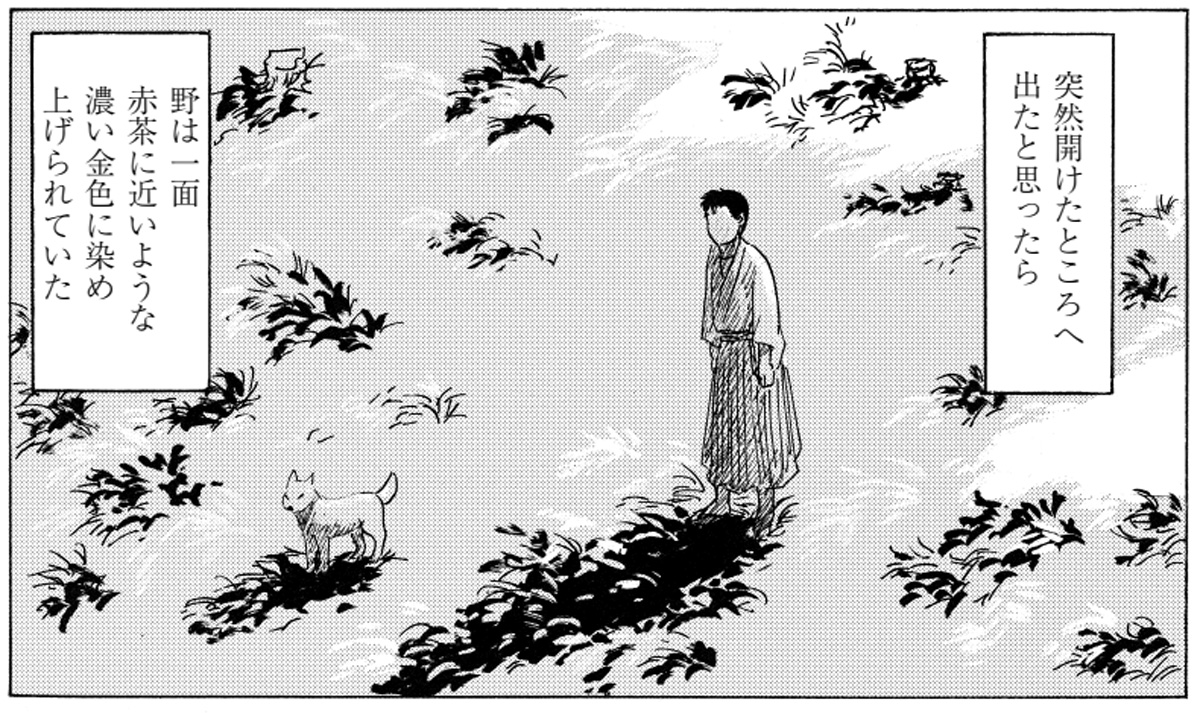

近藤 直前のシーンでは、綿貫が山の中を歩いていき、どんどん風景が変わっていく。そして日が傾いてきて夕暮れ(*6)になり、あたりがセピア色になって月が出てくる。綿貫は一人なんですが、でも犬のゴローがいるから寂しくない。あの感じがとても好きです。

*6 秋の野にいるのは綿貫とゴローだけ

根が生えて物語になっていく

梨木 物語の舞台になった家を仕事場として使っていたとき、職人さんに修繕に来てもらったことがあるんですが「この家、まだ生きてますよ」って言われたんです。削ると木の匂いがしたんですね。

近藤 じゃあ、もしかして家鳴り(*7)とかも?

*7 家鳴りが止まらず……

梨木 いーっぱい(笑)。よく訊いてくれました。来てくれた編集者と座敷で打ち合わせをしていたら、L字型の廊下の向こうの方から、たん、たん、たん、っていう家鳴りが一定間隔で近づいてきて、私たちのいる座敷の障子の向こうまで来て止まるんです。そしてまた同じように遠くから、たん、たん、たんって近づいてくる。「この方、気がついているかな? 知ったら怖がるかな?」と思いながら仕事の話を続けてたんですが、とうとう「さっきから気がついてますか?」って訊いたんです。そうしたら彼は、そういえばという感じで「今日は僕の父の命日でした」と答えたんですよ。

近藤 なんか受け入れ方がすごいですね。不思議なことなのに平然と。

梨木 その方は『家守綺譚』の単行本の編集を担当し、帯の名文句を書きました。

近藤 ほかにもモデルとなった出来事はあったんでしょうか。

梨木 作中に出てくるマリア燈籠は実際に庭にあったものです。仲良くなった地元のご婦人が「これはマリア燈籠だわ」って教えてくれました。

近藤 本当にあったんですね。

梨木 家の中でカラスウリが茂る場面もありましたが、実際にカラスウリが生えてきたこともありました。

近藤 あんな風に家の中にカラスウリがなっていたら綺麗でいいですね(笑)。

梨木 「昔タヌキに化かされたときと全く同じ展開になってきた」というセリフも出てきますが、これもモデルがあって。かつて何人かで車に乗っていたときに道に迷ってしまって、同じところをぐるぐる回っていたんです。そうしたら一番年配の男性が「これは昔タヌキに~」って言いだしたんですよ。

近藤 タヌキは決定なんですね。ぶじ抜けられたんですか。

梨木 なんとか(笑)。こういった実際にあった何かが核になり、そこから根が生えていくことで、物語になっていく感じがします。

「最終話」に隠された秘密

近藤 梨木さんのお書きになるものは、とても清潔だと思うんです。「何でもあり」じゃなくて、一本芯の通ったところがある。そこが好きで。今回の漫画化でも、その点を大切にしました。

梨木 魑魅魍魎とした部分を出したいと思いつつも、力およばずで(笑)。

近藤 物語終盤で、綿貫は湖底の世界に行き、美しい理想的な生活を目の当たりにして憧れを抱きますよね。でもその生活は「私の精神を養わない」と元の世界に戻ろうとする。綿貫は、自分を律する厳しさを持っているんです。そして自分を湖底の世界にとどめようとした紳士に対して厳しい物言いをしますが、でも後から「言葉足らずですまなかった」と謝っています。綿貫はちょっとふらふらとした頼りない部分もありますが、基本的には倫理的な真面目な人間です。一方的に自分の正しさを振りかざしたりもしない。

梨木 そうですね。

近藤 そして、小説全体を通して、そういう清潔な雰囲気が漂っている。

梨木 綿貫は、高堂のいる湖底のことを書きたいと思いつつ、筆を進められなかった。それが自分もその世界に行き「これで書ける」と確信した場面(*8)がありますよね。このシーン、どうかすると、とても生ぐさくなってしまうと思うんです。自分の友人を作品化するわけですから。綿貫には、それは人としてやっちゃいけないことだという信念に似たものがある。けれど、作家としての自分は、それをやらなければまず生体として立ち行かない。鬼になる決意をする。この顔からは、ものすごい迫力を感じます。とくに目が。

*8 決意した綿貫の瞳に注目

近藤 じつはここだけ、綿貫の目が光っているんです。

梨木 一線を越えた綿貫が伝わりました。

近藤 最終話では、綿貫と高堂の二人が顔を合わせないように描きました。

梨木 なるほど。だから二人の属する世界の違いが強く感じられたんですね。物語のラストで、綿貫は高堂に「また来るな?」と尋ねます。この場面では綿貫の温かさや弱さ、甘えを仕方ないものとして受け容れてやりつつ、高堂は去っていきます。そういったニュアンスが絵になった。

近藤 小説はものすごく静かな終わり方ですよね。

梨木 文字にしてしまうと、過剰になってしまうんです。適切な分量があるというか。でも、近藤さんの絵にはそんな行間を読み込んでくださった跡がある。

近藤 静かな終わり方でしたが、ラストはこれ以外にないと思いました。そして、全体を通して読むと、しあわせな感じがする。私にとって今回の漫画化は「やさしく、きびしく、しあわせ」な仕事でした。『家守綺譚』がそういう物語であると同時に、描いているときの私自身もそうであったという二重の意味で。

梨木 そう言っていただけると、とてもうれしいです。

近藤 今日お目にかかる前に、続編の『冬虫夏草』と姉妹編の『村田エフェンディ滞土録』を再読しました。『家守綺譚』は近所の小さな話が集まっていますが、『冬虫夏草』はスケールが大きくなって、綿貫はいなくなったゴローを探しに遠くまで出かけていきますよね。

梨木 『家守綺譚』には具体的な地名はほとんど出てきません。地名の力を使わずに、その土地、世界の本質みたいなものが出せたらいいなと思ったからです。一方『冬虫夏草』では地名や方言を多用しました。あの物語に出てくる土地はダムに沈んでしまって、今はもうない。失われた土地の力に復活してもらおうと思いました。ダムに沈んだのは四つの村でした。村に住んでいた人たちは今でもダムの近くで暮らしていて、取材に行くと明るくいろいろ話してくれました。でもあるとき「時代とともに自分のふるさとの様子が変わっても、みなさんはそこを訪ねることができる。でも、僕たちは行けないんだよ」っておっしゃって。話を聞いているうちに「故郷」について書かなければいけないんだなと思いました。

近藤 そして『冬虫夏草』に出てきた赤竜が『村田エフェンディ滞土録』にもつながっていく……。『家守綺譚』の中に、綿貫の友人である村田がトルコに留学しているエピソードが登場しますが、この村田が主人公となるのが『村田エフェンディ滞土録』ですよね。今回再読してみて、この世界は三作を読んで完成するんだと思いました。私は小説を漫画化するときは、いつも読者のみなさんには「原作も読んでほしい」と思っています。今回は小説『家守綺譚』だけでなく、ぜひ残りの二作も読んでいただきたい。とくに『村田エフェンディ滞土録』は現在とリンクさせられるところがあると思います。

梨木 今日はとても楽しかったです。どうもありがとうございます。

近藤 こちらこそありがとうございました。またお目にかかれる日を楽しみにしています。

(なしき・かほ)

(こんどう・ようこ)

波 2025年11月号より

単行本刊行時掲載

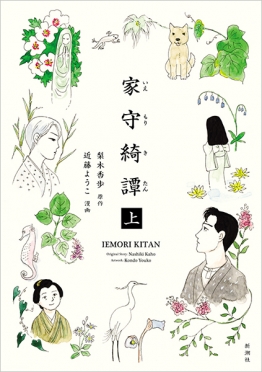

漫画『家守綺譚』刊行記念対談

行間が、ここまで絵にできるなんて

「波」での好評連載、漫画『家守綺譚』が完結し、いよいよ単行本に! 刊行を前に原作者の梨木香歩さんと漫画化をした近藤ようこさんの対談が実現しました。

『家守綺譚』とは

時は明治時代、文筆家・綿貫征四郎は、亡き友、高堂の家の「家守」として暮らすことになった。待っていたのは白木蓮や都わすれ、萩、サザン力など植物に満ちた庭。そして、サルスベリに懸想されたり、河童の衣を拾ったり、さらには高堂が訪ねてきたりといった不思議な出来事が次々と起こり……。人と自然の距離がもっと近かった時代の少し不思議な物語。

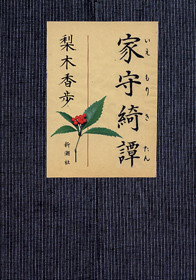

*

2004年に刊行された梨木香歩さんの小説『家守綺譚』。続編に『冬虫夏草』、姉妹編に『村田エフェンディ滞土録』がある(いずれも新潮文庫)。

梨木 はじめまして、本日は八ヶ岳までお越しいただき恐縮です。

近藤 緑が多くてとても素敵ですね。実は今、とても緊張しています。『家守綺譚』を漫画化したいと思い、三年前にお手紙を書きましたが、実際にお目にかかるのは今日がはじめてですね。

梨木 近藤さんの漫画は、学生時代から拝読していました。まさか自分の書いた小説を近藤さんが漫画にしてくださるとは。

近藤 私は短編小説が好きなのですが『家守綺譚』を読んだとき、漫画にしたらおもしろいだろうなと思ったんです。小さなお話がたくさん詰まっていて、私の好きな植物や小さな生きものたちも出てくる。擬人化された植物の場面では、絵にしたらどうなるだろう? って想像しながら。でも、漫画化されたくないと思われる小説家の方もいらっしゃいますし、梨木さんはどうお考えだろうかと迷っていました。そんなとき、梨木さんが私の『夢十夜』についてエッセイを書いてくださった。

梨木 夏目漱石の『夢十夜』を漫画化されたときですよね。あの作品を拝読したとき、感銘……いえ、そんなかたい言葉ではなく、物語が自然にしみ込んでくるような感じがしました。だから『家守綺譚』をどのように描いていただけるか、私も一読者としてとても楽しみでした。

近藤 お手紙には、こんなキャラクターで考えていますと高堂と綿貫の絵も描きました。ご許可をいただいたときは、ああよかったと思いました。

梨木 あの作品の舞台になった家は、今はない、かつて仕事場にしていた家がモデルになっています。連載の前に、家の間取りについてお尋ねされたので、部屋の配置や庭の様子なども含めて書いてお渡ししました。そして第一話を読んでびっくり。本当にあの家そのままで、当時を知っている友人たちに見せたら、とても感激していました。ものすごい再現力でした。

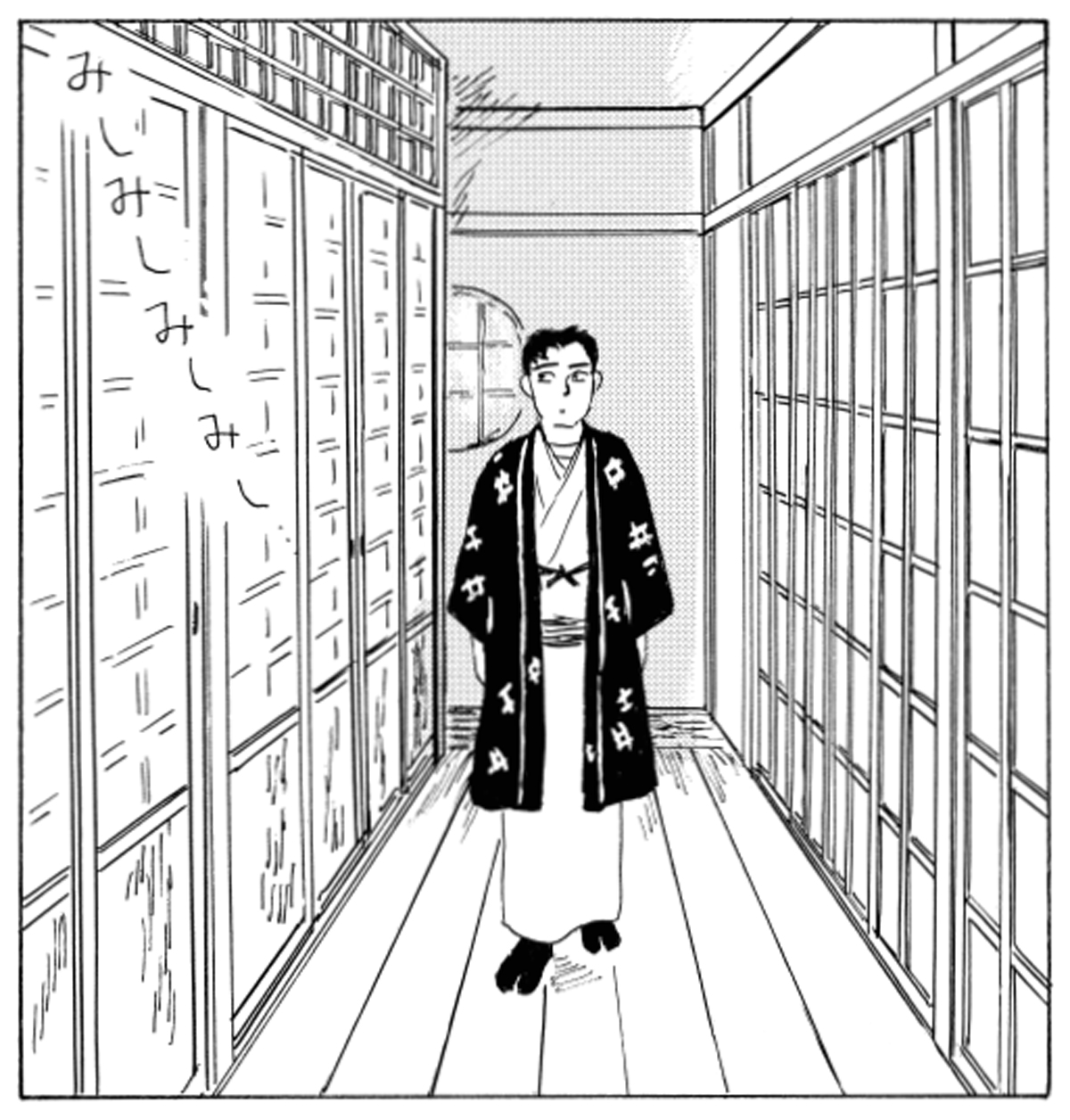

近藤 あの建物、半分は京町屋風、もう半分は近代的な和建築で、私にはちょっと不思議な空間に感じられました。

梨木 百年以上前に別荘として造られたものらしくて。家を整理していたら明治時代の宿帳のようなものや、「ヒットラー台頭」と書かれた文書など、いろんな時代のものが出てきました。

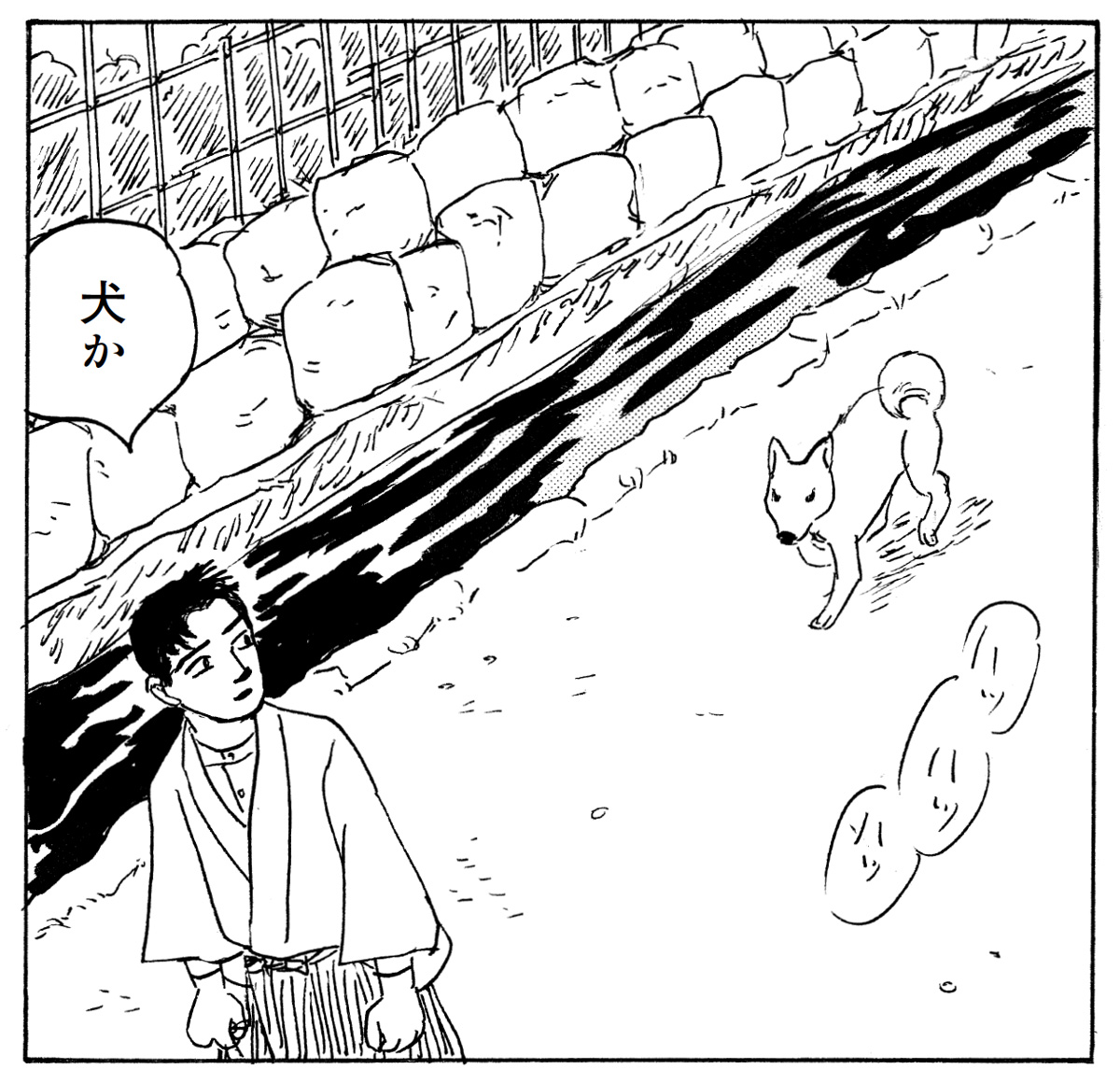

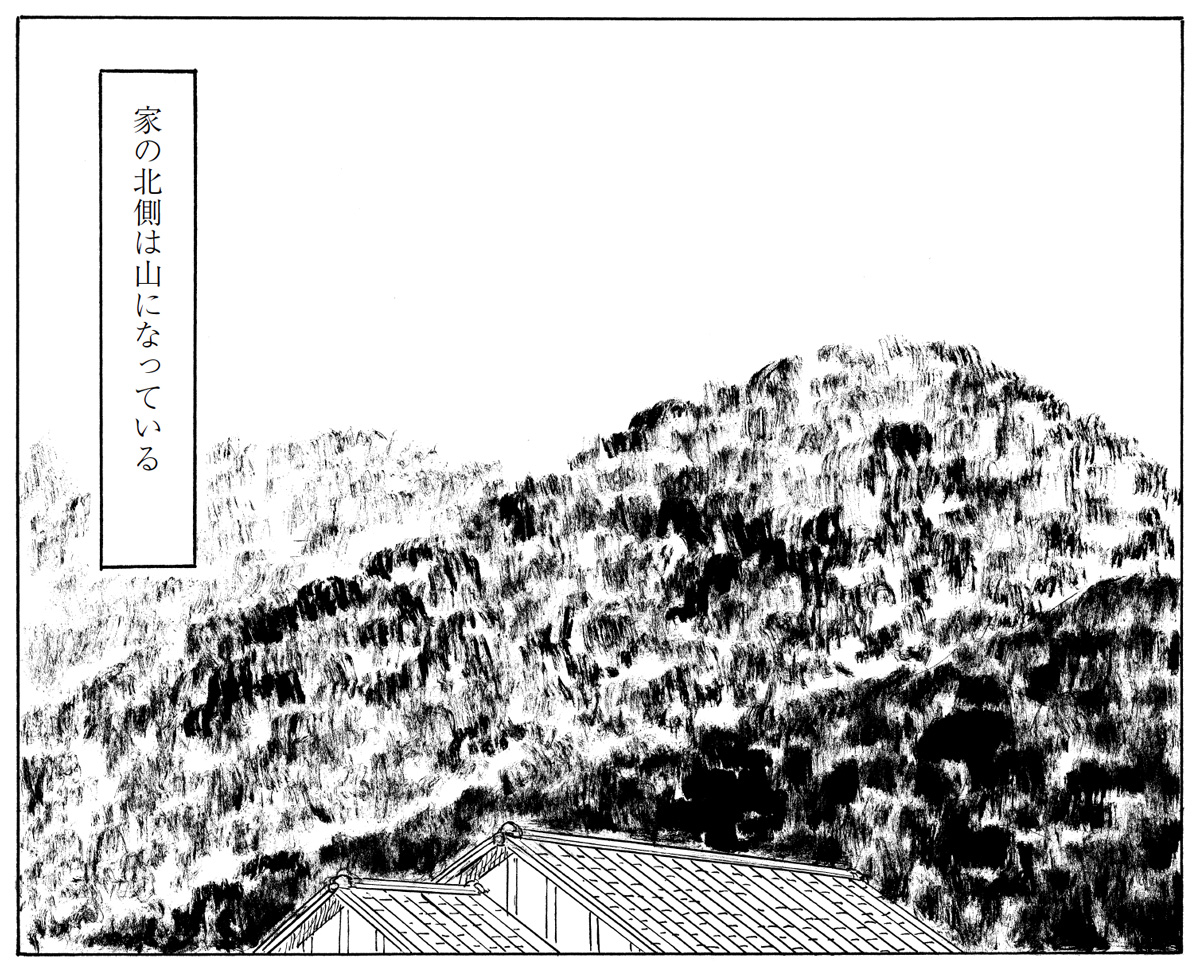

近藤 「山一つ越えたところにある湖」とあるように、物語の中でははっきりとした地名は書かれてはいませんが、モデルとされたのは京都から滋賀にかけてのエリアですよね。私は新潟出身で土地勘もない。土地の雰囲気を出すのって難しいんです。想像力だけでは描けない。だから実際にそのあたりに行ってみました。石垣(*1)の上に竹垣や生け垣があるのが特徴的で、水路も素敵で。百年前はもっと田んぼなんかも多くて、今とは風景もかなり違っただろうと思いますが、山並み(*2)なんかは変わっていないでしょうし。

*1 背景には水路や特徴的な石垣が

梨木 山は、本当にあのあたりにある山のようでした。

近藤 近くにあって、そんなに高くなくて、優しい山ですね。もこもこしている感じが好きです。

*2 山並みから土地の雰囲気が感じられる

梨木 高架の小さなトンネルとかも、あの地方にお住いの方々の琴線に触れると思います。

あの絵の裏側には

梨木 私は小説の中で、高堂が初めて登場したシーンで「どうした高堂」という綿貫のセリフを書きました。文面上だけでは何気ない感じとして強くイメージされると思うんですが、近藤さんの漫画だと、綿貫(*3)の顔が切ないんですよね。高堂がボートから消えてしまった、亡くなったことへの懊悩のようなものまで読み取れて。この絵を見たとき、あの時の綿貫はこんな顔をしてたのかもって思いました。

*3 高堂が登場した瞬間の綿貫の表情に注目

近藤 小説には「漕ぎ手はまだ若い……高堂であった。」とあります。ここを読んで気が付きました。高堂がいなくなってから何年も経ち、綿貫の方は少しずつ年を取っていっている。でも、高堂は亡くなった二十歳そこそこのまま。そんな高堂を見て、綿貫にはいろいろな思いがこみ上げてきたんじゃないでしょうか。だから、あの描き方になったんだと思います。

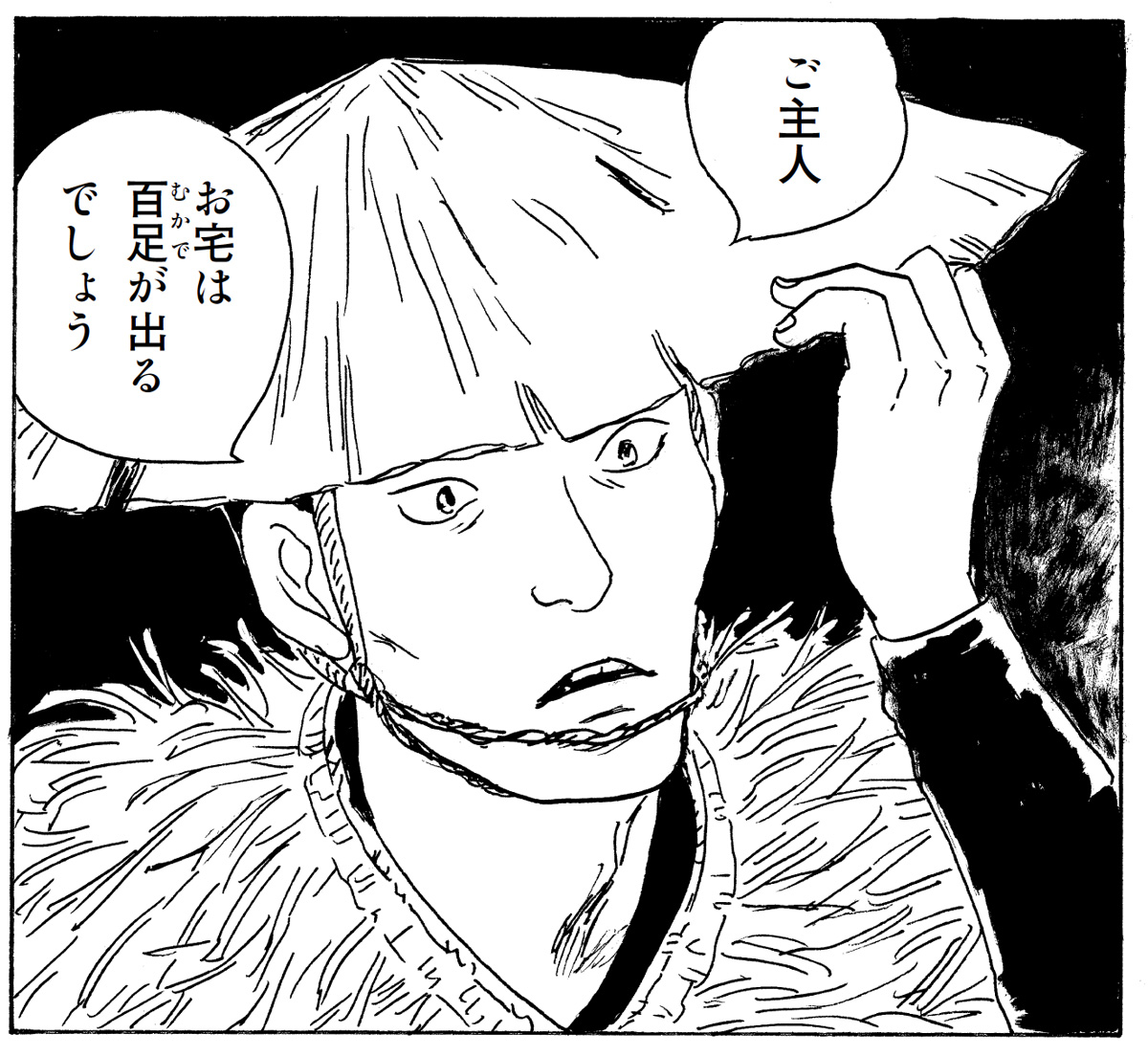

梨木 本当に絶妙な表情で、内心の動揺が強く伝わってきました。この場面で、これが漫画の力なんだなと実感しました。漫画の力を感じたところはほかにもいっぱいあって、たとえば最初に長虫屋(*4)が登場するところ。あそこはすごく衝撃的でした。

*4 薬種問屋に売るために百足を集める長虫屋

近藤 長虫屋も得体のしれない人物でしたよね。ちょっとカワウソの血も入っていますし。格好は文章で描写されているので、それにならったんですが、ともかく訳のわからない雰囲気を出したいなと思ったんです。

梨木 すごい迫力で。近藤さんの真骨頂の一つというか。

近藤 ありがとうございます。長虫屋はその後も時々出てきて、なんとなく主人公を威圧するような感じがあるんですよね。鮎を頭からバリバリ食べたりとか。この人がいきなりうちに来たら怖い。

梨木 綿貫なんか、赤子の手を捻るようで。人ならざるものといえば、河童の女の子(*5)もすごくよかったです。にいって笑うところとか。

*5 「衣」を見つけてくれたことに感謝する河童

近藤 あの子の顔、どう描いたらいいのかなと苦労しました。河童の雰囲気は出さなくちゃいけない。でもあの子は、一生懸命愛嬌を出そうと努力をしているし、健気な感じも出したかった。

梨木 河童の子が、がんばっていい感じを出そうとしているのが伝わってきます。彼女は、あの場面まで、ずっと顔を見せていなかったんですよね。

近藤 笑顔になるところを生かしたかったんです。

梨木 犬のゴロー(*6)が湖畔を歩いているところは、旅を楽しんでる感じがしてうれしかったです。近藤さんは犬はお好きなんですか?

*6 旅の帰りに、湖のほとりで旅愁を感じるゴロー

近藤 好きですけど、じつは私、猫しか飼ったことがなくて。だから犬はこういう時にどういう手の形をするんだろう? と考えるところもあって、ちょっと難しかったです。

梨木 私は以前ゴールデンレトリバーを飼っていたんですが、あそこまで賢くはなかった。ゴローは理想ですね。あんな犬がいてくれたら。

近藤 頼もしいですよね。

梨木 そういえば私が小さい頃、祖母の家にいた犬はあんな感じでした。

近藤 ゴローは、飼い主である綿貫とのコンビがちょうどよくて。おたがいに思い合ってる感じが。たとえば、ふかし芋を食べながら……。

梨木 あの、ちらって視線(*7)が良かったです。近藤さんの漫画を拝読していると、たくさんの場面で、行間ってこんな風に描けるんだなって感じます。

*7 ゴローからの遠慮がちな視線が……

読者に考える余地を残す絵

梨木 『家守綺譚』という小説は、土着性があるというか、土地の力が作用している作品だと思っています。僭越ですが、近藤さんの漫画にはその手の豊かさも充溢していて、その辺りがうまくかみあってくれたと思います。

近藤 都会のきらびやかな風景は不得手で。草や木が生えて土のある、こういう世界を描くのが好きですね。それにこの小説は、人ではないものがいろいろ出てきますが、それが、わあっと出てくるのではなく、さりげなく自然に出てくるのも、自分には向いていましたね。たとえば、疏水縁をなんとなく歩いていたら、カワウソ老人がいたなんてことが、不思議だとかショッキングなこととしてではなく、日常との繫がりの中で淡々と書かれている。私は、わあ、ぎゃあっていう漫画を描くのがあまり得意じゃないのです。

梨木 近藤さんの絵を見ていると、一筆書きでサラサラサラって描かれたような感じがします。

近藤 苦労はしてるんですよ(笑)。

梨木 もちろん! 絶対そうだと思います。文章は、作品として書かれた後は作家の手を離れます。あとは読者が自分の心の中で、自由に可視化、映像化していきます。

近藤 それが漫画化の難しいところで、絵にすることで、読者の自由な読みを限定してしまっていいのだろうかという悩みが常にあります。でも、やっぱり私には漫画化したいというエゴイズムもあるから……。

梨木 『家守綺譚』もある部分では漫画化されたことで具体化されたんですけど、近藤さんの絵には、それでもなおかつ読み手に任せる自由がある。

近藤 私の絵って“ふやふや”しているので、もしかしたら、それが読者に考えてもらう余地を残しているのかもしれませんね。

梨木 絵の線に、イメージの可塑性みたいなものがあるんだと思います。

近藤 あと、私はあまり描きこまないので、雰囲気や背景を読者が想像しやすいのかもしれません。

梨木 漫画のカバーには、小さな文字でOriginal Story:Nashiki Kaho/Artwork:Kondo Youkoという英文が入っているんですが、実は当初、近藤さんはIllustrationとなっていました。あとで編集者から、近藤さんの表記を変更したという連絡を受けたんですが、そのとき、その通りだなと思いました。この漫画は、決してあの原作のイラストレーションではない。近藤さんは、まったく別の次元で、でも同じテーマを追求してくださった。別の作品になっているからこそ、原作者である私も楽しめました。不思議ですね。だからこれは、いわゆる二次創作ではない。なんというか、近藤さんならではの文学世界だと思います。

近藤 そう言っていただけるとうれしいです。

梨木 同じものを見ているのだけど、どこから見ているかが違う、そんな感じがします。だから、今回の漫画化によって『家守綺譚』という作品そのものがすごく豊かになった気がします。

(後編は、次号に掲載予定。最終話の絵に隠された秘密などについて語られます)

(なしき・かほ)

(こんどう・ようこ)

波 2025年10月号より

単行本刊行時掲載

関連コンテンツ

担当編集者のひとこと

パソコンが普及して四半世紀以上が経ち、小説の世界でも漫画の世界でも、手書き原稿の方はずいぶん少なくなりました。それでも近藤ようこさんは、紙にペンで漫画を描き続けています。

「波」で連載された『家守綺譚』の原画は、いつも近藤さんから直接お預かりしていました。毎月、近藤さんの目の前で封筒から原画を取り出し、1枚1枚読んでいく──担当者として大きな喜びでした。最初に目に飛び込んでくる扉絵にはさまざまな工夫が凝らされ、「おお!」と声をあげてしまったことも。ただし原画だからこそお預かり後が緊張で、電車の中では書類ケースを肌身離さず抱えていたほどです。

そんな連載が、上下二冊の単行本にまとまりました。ちなみに紙つながりで言うと、紙版の単行本には冒頭に「遊び紙」が挟まれ1ページ目の絵が透けるようになっているなど、いろいろな技巧が凝らされています。

近藤さんはあるインタビューで「『家守綺譚』は漫画誌では連載できなかったと思う。とくにラストの部分は、小説を読み慣れている方が読者の『波』だから描けた」とおっしゃっていました。「波」だからこその漫画を、単行本でもお楽しみいただけたら幸いです。(文庫編集部 KM)

2025/12/26

著者プロフィール

近藤ようこ

コンドウ・ヨウコ

1957年新潟市生まれ。大学在学中に漫画家デビュー。『見晴らしガ丘にて』で第15回日本漫画家協会賞優秀賞、『五色の舟』(津原泰水原作)で第18回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受賞。折口民俗学や中世文学への造詣が深く、坂口安吾や夏目漱石らの作品の漫画化にも取り組む。作品に『水鏡綺譚』『説経 小栗判官』『移り気本気』『ルームメイツ』『兄帰る』『夜長姫と耳男』『桜の森の満開の下』『逢魔が橋』『ゆうやけ公園』『戦争と一人の女』『死者の書』『夢十夜』『高丘親王航海記』など多数。

梨木香歩

ナシキ・カホ

1959年生まれ。小説に『丹生都比売 梨木香歩作品集』『西の魔女が死んだ 梨木香歩作品集』『裏庭』『からくりからくさ』『りかさん』『家守綺譚』『村田エフェンディ滞土録』『沼地のある森を抜けて』『ピスタチオ』『僕は、そして僕たちはどう生きるか』『雪と珊瑚と』『冬虫夏草』『海うそ』『岸辺のヤービ』など、またエッセイに『春になったら莓を摘みに』『ぐるりのこと』『渡りの足跡』『不思議な羅針盤』『エストニア紀行』『やがて満ちてくる光の』『炉辺の風おと』『ここに物語が』『歌わないキビタキ』『小さな神のいるところ』などがある。