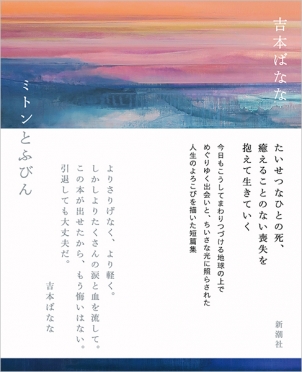

ミトンとふびん

1,870円(税込)

発売日:2021/12/22

- 書籍

- 電子書籍あり

愛は戦いじゃないよ。愛は奪うものでもない。そこにあるものだよ。

たいせつなひとの死、癒えることのない喪失を抱えて、生きていく――。凍てつくヘルシンキの街で、歴史の重みをたたえた石畳のローマで、南国の緑濃く甘い風吹く台北で。今日もこうしてまわりつづける地球の上でめぐりゆく出会いと、ちいさな光に照らされた人生のよろこびにあたたかく包まれる全6編からなる短篇集。

SINSIN AND THE MOUSE

ミトンとふびん

カロンテ

珊瑚のリング

情け嶋

書誌情報

| 読み仮名 | ミトントフビン |

|---|---|

| 装幀 | “Pearl”(C)Emma Hartman 2016/Painting、Junpei Niki/Book Design |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-383412-0 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 1,870円 |

| 電子書籍 価格 | 1,870円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2021/12/22 |

書評

木靴とともに生きる

小さくてかわいらしいものが、ほんとうに人生に必要だなと思う。本書には、そういうことが書かれている。小さくてかわいらしいものは愛であり、そしてそれはどこにでもある。だから愛もどこにでもあり、誰とでもつながっていて、いつでも私たちを包み込んでいる。

しかし同時に、私たちが暮らしているこの世界では、ときおりとても残酷なできごとが起きる。小さくてかわいらしいものは、そういうことを伝えてくれるものでもあるのだ。

小さくてかわいらしいものの、切実さ。

小籠包を器用に丁寧に食べるシンシンという青年は、小さいころに母親が家にいないことが多く、そんな夜は天井裏を走るねずみの音に癒やされていた(「SINSIN AND THE MOUSE」)。ねずみを友だちだと想像していたのだ。彼は「動きのある生き物が家でいっしょに暮らしているっていうことが僕を支えていた」と語る。ここでは愛は、肉親や恋人や親友の人格的な愛情ではなく、「動きのある生き物」にまで切り詰められている。「動きのある生き物」との、言葉や人格を介さないつながり。

そして「小さくて」「子ねずみみたいだから」という理由でちづみのことを好きになる。同時に、最愛の母を亡くしたばかりのちづみは、「今いのししが襲ってきたら倒してくれそう」なシンシンの肩幅の広さを好きになる。大きなものが小さなものを好きになり、小さなものが大きなものを好きになる。そういう単純な「好き」がこの世界にある。それはそれ自体が小さくてかわいらしい。

私自身もよく考えるのだが、人柄や性格や生き方が好き、と言われるのと、顔が好き、と言われるのと、どちらが嬉しいだろうか。どちらも嬉しいだろうが、優しいところや逞しいところが好きだと言われると、私たちはもっと優しくなったり逞しくなったりしなければならない。それは努力で維持されなければならない。でも、顔が好きだと言われたら、もう何も努力しなくていい。そのままでいい。

顔の良し悪しの話をしているのではなく、「人格というものを通じて関係をつくる」ということは、実はとてもしんどいことではないかと思うのだ。シンシンはちづみの小さな体が好きになった。ちづみは逆にシンシンの肩幅を単純に良いなと思った。私たちが癒やされるのは、規範や倫理ではなく、こういうところだと思う。小さくてかわいいね。大きくて素敵だね。愛というものは単純なものだ。シンシンは、読んでいるこちらが照れるほどストレートに性的な欲望を口にする。でもそれはあくまでも小さくてかわいらしい。「絶対に相手を壊さない」ことが「男の愛」だと語る。

「ミトンとふびん」でも、夫の外山くんは、小さいころにイジメで亡くなった弟に瓜二つのゆき世のことを好きになる(弟だけでなく柴崎友香にも似ているらしい)。二人の結婚はそれぞれの母から反対されていたが、その母たちが相次いで亡くなり、二人は誰からも反対されないままあっけなく籍を入れ、フィンランドのヘルシンキに旅行に行く。

ここでも愛は、人格や道徳や規範というなにか大きな、偉大なものではなく、「幼いころに亡くなった弟に顔が似ている」というところまで切り詰められている。そして私たち読み手は、その切実さを思う。

ヘルシンキで二人は、さまざまな「小さくてかわいらしいもの」と出会う。奮発して入った古い豪華な高級レストランで、クロークのおじさんから言われた何気ない一言。おみやげとして渡されたチョコレート。そして何よりも、すこしぶかっこうな、でもこの世界の優しさがぎゅっと凝縮したような、温かい手袋。

こういうところで私たちは生きている。こういうところでしか私たちは生きられない。

私には忘れられない記事がある。2016年10月、ポーランドのアウシュヴィッツ強制収容所近くの関連施設で小さな小さな、マッチ棒の半分ぐらいの大きさしかない木靴のアクセサリーが発見された。AFP通信によれば「収容者らが眠る屋根裏の壁のれんがの間」にあったらしい。小さな木靴には小さな鎖が付いていた。

いうまでもなくそこではアクセサリーなど一切禁止されていただろう。体のどこかに隠して持っていたのだろうか。屋根裏の壁のれんがの間の小さな隙間に、かろうじて隠すことができたのだろうか。誰が、どういう気持でその小さな木靴を持ち込んで、どういう状況で壁のれんがの隙間に隠したのだろう。どうやって看守の目を逃れたのだろう。

それは小さな娘のために作ってやったものなのだろうか。それは母親の形見だったのだろうか。それとも愛する人から渡されたものだったのだろうか。

小さくてかわいらしいものは、愛と同時に、何か残酷な、切実なものを伝えてくれる。本書でも、深く愛してくれた親とは死別するし、夫婦や恋人の愛も確かではない。

小さくかわいらしく生きようとすることは、思ったよりも激しく強い決意を必要とするのかもしれない。本書の、しみじみと深く心の奥のほうまで届く言葉をひとつずつ味わいながら、あらためてそう思った。

(きし・まさひこ 社会学者/作家)

波 2022年1月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

長い時間の蓄積のなかで

――『ミトンとふびん』には6篇の短篇が収められており、どの作品にも、たいせつなひとの死、癒しがたい喪失を抱えながら生きていくさまが描かれています。それは、デビュー作『キッチン』や「ムーンライト・シャドウ」から一貫して書き続けていらしたことであるように思うのですが、どういうところから生まれてきたのでしょうか。

時間が流れるということをずっと書いてきたことが、大きいかもしれません。時間の流れを書く場合、短い期間を鋭く切りとって生きることを描くか、長いスパンで時間が流れていることを描く、ふたつのやり方がありますが、私は長い時間の流れのなかで見るほうなので、そうすると、その間に誰かがいなくなってしまうのはどうしても避けがたいことなのだというのは実感としてあります。

あとは、もともと旅があまり好きではなくて、できれば家の近くにいたいといつも思っているんですけど、やむなく旅に関わらざるをえない人生になってきて、その蓄積が今回かたちになったのがいちばんうれしいところです。

――ヘルシンキ、ローマ、台北、香港、金沢、八丈島と世界各地が舞台になっています。吉本さんにとって、小説を書くことと旅は切り離せないものなのでしょうか。

海外に出版社がありますからね。そればかりは自分にはどうすることもできないので。いまも半分くらいは仕方なく行っているところがあります。

――舞台となる場所は、どのように選ばれたのでしょうか。

これまでの旅の経験の蓄積で把握できたなと思えるところですかね。読む人が読めば、一回行ったのか、十回行ったのかがわかってしまうと思います。

――そういう意味では、ローマと台北はその土地に親しまれていることがとてもよく伝わってくるように感じました。

そうですね。どちらも行き慣れていて、理解していることは多いと思います。ローマがそんなに特別いいところかといったら、そうでもないんですけど、やっぱり好きですね。

――ひとつの短篇のなかでも、どこかで起こったことがめぐりめぐって目の前の景色を変えていく。ドラマチックというのともまた違って、しずかにダイナミックに展開していくところに真実のようなものがあるように感じました。

それはやっぱり蓄積が大きいのだと思います。旅した場所をそのまま書くのはある意味簡単なんです。取材をもとに小説を書くのがルポのようなものだとしたら、今回はそうではなくて、何十年もかけた蓄積のなかからしか拾い出さなかったというか。蓄積があるんだけど、それを全部書かないことが逆に深みを生む、そういうところにテクニックを使ったような気がします。それは二十代ではできないことなので。

――蓄積があるけれど、その蓄積をあえて書かない。

作中の人物たちは年代的にまだあまり蓄積がなくて、人生が定まる前の年齢の人ばかりを描いているので、自分の経験との差がうまく出るように、すごく気を遣いました。

――あとがきに『デッドエンドの思い出』以来の新たな到達点となる作品になったとお書きになっていたのを印象深く思いました。

ずっと旅ものを書いてきて、常に取材感があるのが否めないのが悔しいところで、取材感のない旅ものを書きたいという思いがありました。今回ようやく自分が思っていたものに近いものが書けたので、もうここで終えてもいいのかなと。『デッドエンドの思い出』を書いたときにも、そう思ったんです。いまはこれ以上は無理だろうなって。

――30年以上書き続けていらして、その間に変わり続けているもの、また変わりなくあるものがあったら、お聞かせいただけますか。

変わらないことは、時間の流れをなんとかして書こうとしていること。それは最初からずっと同じテーマなように思います。変わったのは、経験が積み重なり、自分で経験していないことでもしたかのように書けるようになったこと。以前は露骨に取材して書いていたことも、長い時間の蓄積のなかで、実際に取材しなくても、想像で書くことができるようになったのがいちばん変わったことじゃないでしょうか。

――書けることが広がってきていると言えるのでしょうか。

絞り込まれてきているとも言えるし、書きたいことがあれば知らないことでも書けるようになったんだと思います。

――同時代を生きているひとたちにとって、吉本さんの作品がともにあることを心強く思っている方は多いのではないかと思います。

はじめに世の中に出たときにすごく売れて、多くの人に会いたいと言ってもらって、すばらしい体験をたくさんしたんですけれど、この人にはちゃんと伝わっているなと思える人がその頃からずっと変わらずいることが大きくて。小泉今日子さんとか。そういう人が30年以上も一緒にいるというのは、やっぱり確信に変わるので。それは若いときにはわからなかったけれど、届くところには届くんだな、こちらの感覚があっているんだな、と自信を持てたのが、長くやってきてよかったな、と思うところです。

(よしもと・ばなな 小説家)

波 2022年1月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

吉本ばなな

ヨシモト・バナナ

1964(昭和39)年、東京生れ。日本大学藝術学部文芸学科卒業。1987年『キッチン』で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。1988年『ムーンライト・シャドウ』で泉鏡花文学賞、1989(平成元)年『キッチン』『うたかた/サンクチュアリ』で芸術選奨文部大臣新人賞、『TUGUMI』で山本周五郎賞、1995年『アムリタ』で紫式部文学賞、2000年『不倫と南米』でドゥマゴ文学賞(安野光雅・選)を受賞。著作は30か国以上で翻訳出版されており、イタリアでスカンノ賞、フェンディッシメ文学賞〈Under35〉、マスケラダルジェント賞、カプリ賞を受賞。近著に『吹上奇譚 第三話 ざしきわらし』がある。noteにて配信中のメルマガ「どくだみちゃんとふしばな」をまとめた文庫本も発売中。