三島由紀夫論

3,740円(税込)

発売日:2023/04/26

- 書籍

- 電子書籍あり

執筆23年、テクストそのものから大作家の思想と行動の謎を解く、決定版三島論!

三島はなぜ、あのような死を選んだのか――答えは小説の中に秘められていた。『仮面の告白』『金閣寺』『英霊の声』『豊饒の海』の4作品の精読で、文学者としての作品と天皇主義者としての行動を一元的に論じる画期的試み。実作者ならではのテキストの深い読みで、その思想をスリリングに解き明かす令和の決定版三島論。

2 「私小説」

3 時間構成――変わり得なかったこと

4 観念と現実とのギャップ

5 「倒錯の論理、原因と結果との故意の混同」

6 「私が彼でありたい」

7 「悲劇的なもの」

8 「心に染まぬ演技」

9 『聖セバスチャンの殉教』――「罪に先立つ悔恨」

10 近江と欲望

11 現実に対する嗜虐

12 性自認と「義務観念」

13 近代以後の日本のホモセクシュアリティ

14 二つの戦争観

15 戦争と「悪習」

16 入隊検査の失格

17 園子

18 絶対に〈変化しないもの〉

19 失恋と恥

20 性的指向と恋愛指向

21 創作と行動

22 『仮面の告白』以後

2 「絶対」とは何か?

3 〈金閣〉は天皇の象徴か?

4 〈心象の金閣〉と〈現実の金閣〉

5 コンプレックスと「恥」――有為子

6 美の破壊

7 〈絶対者〉の空洞性

8 共滅願望

9 一体感の終わり

10 南泉斬猫

11 鶴川――理想的な他者

12 柏木――ニヒリスト

13 〈金閣〉と現実否定

14 〈金閣〉の虚無性

15 夏菊と蜜蜂

16 老師と戦後社会

17 登楼

18 「実父―老師―禅海」――父性の三段階の変遷

19 〈金閣〉放火

20 究竟頂での死

21 『金閣寺』と自決

22 『鏡子の家』

23 〈樹海体験〉と〈水仙体験〉

24 存在と無

25 『帰国者の手紙』

2 「身を挺したい」もの

3 「われわれの時代」

4 楽園追放

5 『文化防衛論』

6 『古事記』と天皇論

7 バタイユの『エロティシズム』

8 エロティシズムと天皇

9 二・二六事件の将校たちの霊

10 天皇への「恋」

11 二・二六事件と天皇

12 「人として」の天皇

13 特攻隊員の霊たち

14 天皇との神秘主義的合一

15 二つの天皇観

2 『日本文学小史』の構造

3 「天皇抜き」で、という可能性

4 『日本文学小史』と『豊饒の海』との構造的類似点

5 「生まれかわり」の由来

6 「行動」と「認識」

7 保田与重郎と近親憎悪

8 蓮田善明への同化願望

9 「現実と言葉との乖離」

10 説一切有部の存在論

11 唯識

12 唯識に於ける輪廻

13 東洋と西洋、二つのアプローチ

14 『暁の寺』の唯識論と三島の誤解

15 涅槃について

16 〈20・10・67〉のメモ

17 三島の世界認識の構造

18 『浜松中納言物語』

19 『春の雪』に於ける天皇と「雅び(優雅)」

20 家父長制への反発

21 コピーの過激化

22 「文化意志」としての清顕

23 清顕の美と死

24 コンプレックスの変容――対極から真贋へ

25 『春の雪』と『仮面の告白』のシンメトリー

26 『奔馬』

27 「ニヒリズム」と「ミスティシズム」

28 自刃

29 「握り飯」の忠義

30 敵なき暴力論

31 「純粋さ」のコピー

32 実像と情報との乖離

33 テロの目的

34 勲と三島の思想的相違

35 「何ものかに恥じた」

36 絶対の批評としての死

37 「ソラリスム(日輪崇拝)」と「おふくろ」

38 母性と女

39 「武士道精神」と国防

40 「一〇・二一国際反戦デー」以後の急進化

41 勲の転生

42 空襲体験

43 凋落と「女」たち

44 『柘榴の国』

45 ベナレスの再来

46 月光姫(ジン・ジャン)

47 本多の「認識論」の逡巡

48 自殺しなかった本多

49 『天人五衰』の「創作ノート」

50 安永透

51 「狂女」としての絹江

52 三島と「悪」

53 透の「真贋」

54 時間と蓄財

55 「悪」としての透

56 透の「手記」

57 「道徳的要請」としての現実世界

58 「自己正当化のための自殺」

59 父と息子

60 本多の生と死

主要参考文献

書誌情報

| 読み仮名 | ミシマユキオロン |

|---|---|

| 装幀 | 平野啓一郎+新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 672ページ |

| ISBN | 978-4-10-426010-2 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | 評論・文学研究 |

| 定価 | 3,740円 |

| 電子書籍 価格 | 3,740円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2023/04/26 |

書評

虚無への関心を共有しつつ、その死を拒絶する

1998年に『日蝕』で文壇デビューした平野啓一郎は、「三島の再来」と言われた。実際、平野が文学にのめりこむきっかけは、一〇代の頃に読んだ三島由紀夫『金閣寺』だった。「あの一冊との出会いがなければ、私の人生は今と同じではなかったであろう」と言う。その著者が二十三年がかりで書き上げた三島論が本書だ。

平野が三島の人生に見出すのは、深い疎外感である。幼いころには、父母から隔てられ、学校も休みがちだった。第二次世界大戦では徴兵検査で第二種乙種合格、入隊検査では基準に満たないと認定され、国家の「大義」に参加することから拒絶された。

本来自分がいるはずの場所に、自分がいないこと。生きていることは負債であるという観念は、無力感や虚無感を招き寄せる一方で、強烈な「出現への欲望」へとつながった。三島にとっての創作と行動は、不在の場所への出現欲求であり、その不在の場所を見てみたいという欲望が、「覗き」という主題へのこだわりにつながった。

表現による自己「出現」を期する彼にとって、どうしても書かれなければならなかったのが、『仮面の告白』だった。これは三島自身が「能うかぎり正確さを期した性的自伝」と述べているように、自己の強い実存の要請によって執筆されたものだった。

三島が描いたのは、性的指向と恋愛指向のずれだった。主人公の「私」は、恋愛指向が異性に向かう一方で、性的指向が同性に向かった。一人の女性を心から愛しながらも、肉体がそれを拒否する。その苦悩と実態が、赤裸々に綴られている。

三島は何を表現したかったのか。平野は、三島の中にある「絶対に変化しないもの」への固執を見出す。三島にとって、性的指向と恋愛指向のずれは、不変の本質であって、「天性」という不可抗力に他ならなかった。それは時間の経過によっては決して変化しないものであり、両方が本物の存在だった。三島の中では、肉体と精神の二元論が均衡しながら対立する。その「生の無力」の「告白」こそが、逆説的に生の承認につながる。

三島は、戦後世界に適応し、生きていこうと決意した。しかし、そこには常に「死」がビルトインされていた。平野が注目するポイントは、三島における時への軽蔑である。「絶対に変化しないもの」を見つめた三島は、時の経過によって人は変わるという観念を憎悪した。人は常に死と直面して生きている。死を意識すればするほど、真実は一瞬一瞬の「今」にしか存在しない。今を生きることにこそ、自己の本質が出現する。

この「本質の肯定」こそ、天皇への強い関心となって表れる。平野は、三島の代表作『金閣寺』における「金閣」を天皇のメタファーと捉え、その放火の意味を追求する。

三島は、三〇代半ばから後半にかけて、『鏡子の家』の不評や社会的トラブルに直面し、現実への幻滅を深める。そして、あるべき「日本」や天皇主義への回帰に到り、現実批判を強めた。

天皇主義者は、往々にして「水」のメタファーを多用する。私という存在は「潮」や「渦」の中に溶解することで、自己と他者の境界線を失う。私は私という輪郭を喪失することで透明な共同体に同一化し、絶対的な本質へと接続する。他者とのわだかまりもない。自我の悩みもない。神のまにまに生きていく民族共同体だけが実在する。

しかし、肝心の天皇は、戦後に「人間宣言」を行い、その絶対性を自ら拒絶した。そして、戦後の世俗世界に降り立ち、国民の象徴として生活し始めた。三島は、この「週刊誌天皇制」を徹底して拒絶する。戦後世界への順応は、資本主義を抱きしめて生きることに他ならなかった。ただ生き延びることは、どうしても虚無を呼びよせる。

三島は、最後の文学的賭けに打って出る。『豊饒の海』の執筆である。彼は虚無の世界を「豊饒の海」に転換することの可能性を探求した。しかし、三島は戦後社会への究極の批判原理としての死至上主義へ傾斜し、楯の会の政治思想運動と通じて、「共滅」的共同体を指向する。そして、市ヶ谷での衝撃的な自決に至る。

平野は「あとがき」で言う。「私は、もし本書を三島が読んだなら、自殺を踏み止まったかもしれないという一念で、これを書いたのである」

死こそが虚無を乗り越える生の絶頂と考えた三島に対して、平野は虚無への関心を共有しつつ、三島の死を拒絶する。二人の生は時間的に重なっていないが、本書において時を超えた火花を散らしている。

(なかじま・たけし 東京工業大学教授)

波 2023年5月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私たちの中に生きている三島

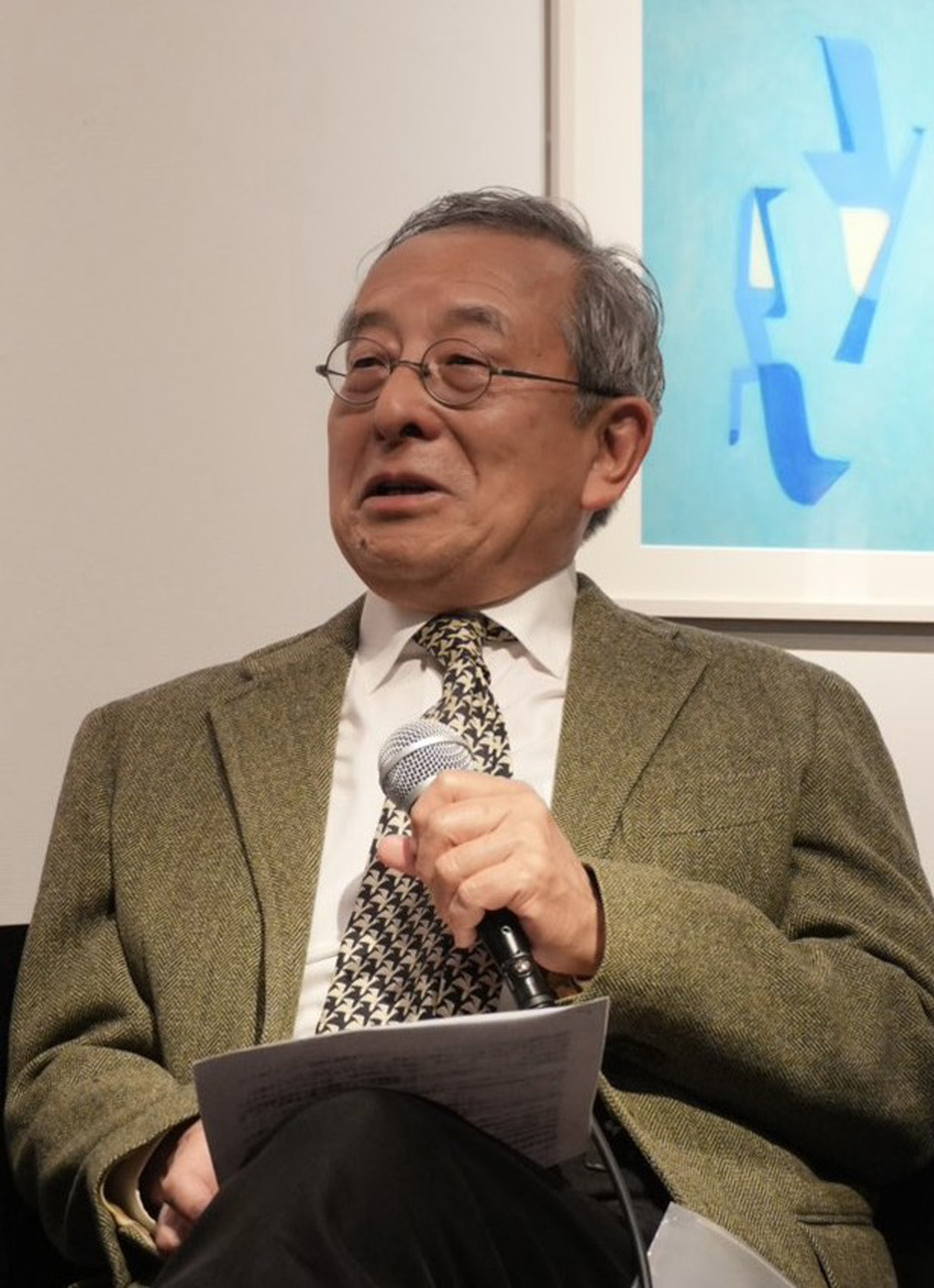

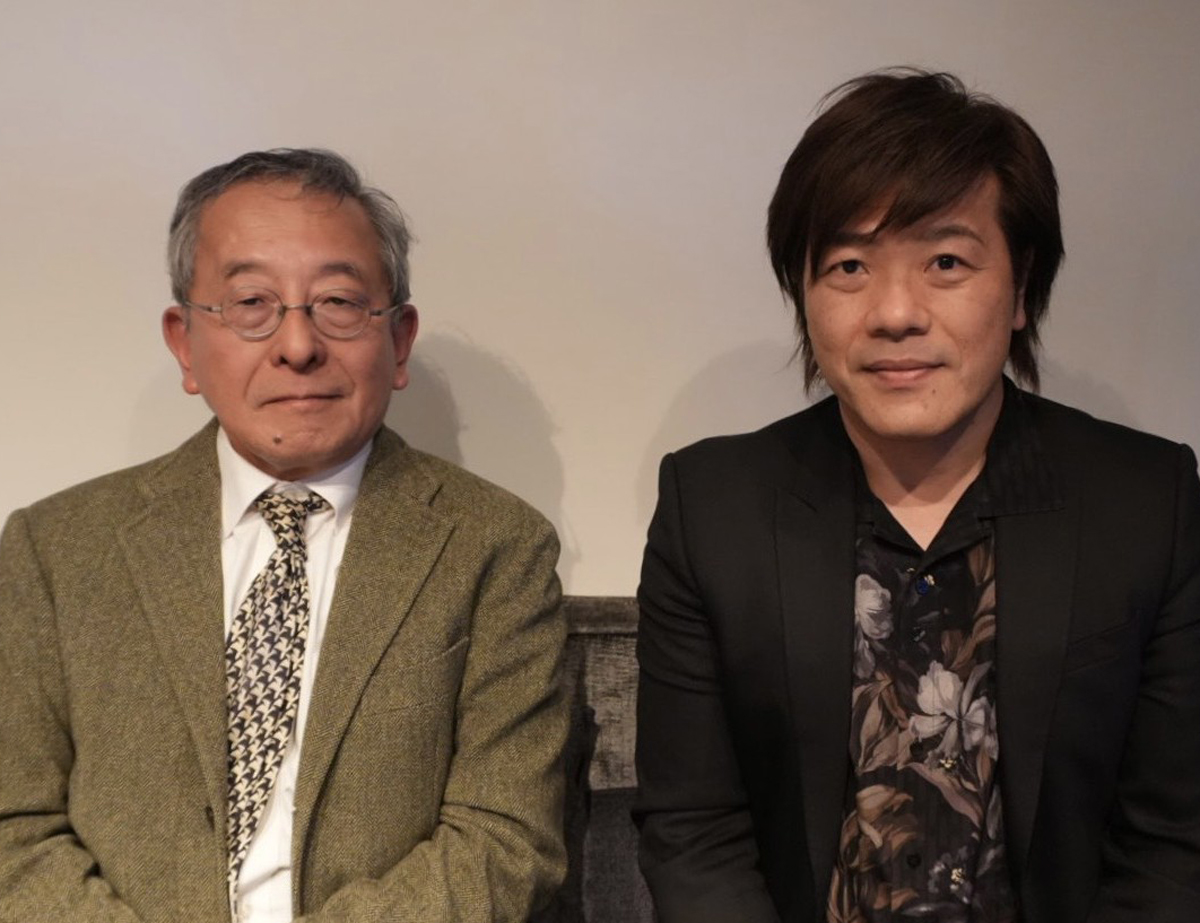

誕生から100年、そしてその衝撃的な最期から55年。10月に『三島由紀夫を見つめて』を刊行された四方田犬彦さんと、23年をかけて『三島由紀夫論』を執筆された平野啓一郎さんによる、節目の年を締めくくる豪華対談をお届けします。

四方田 最初にひとつ、平野さんには非礼をお詫びしなければいけません。二年前に『三島由紀夫論』を刊行なさった際に、書評なりインタビューなりのご依頼をいただいたのですが、ちょうど今回の新刊『三島由紀夫を見つめて』を構想中でして、著者に聞く前に自分の考えを言ってしまいそうで、ご辞退申し上げたのです。で、遅ればせながらこの本について感想を申し上げますと、正統的な文学研究であると同時に、同業である優れた先輩がどのように小説を構想し、リサーチし、何度も書き直して現在の作品に到達できたかを丹念に辿る、まさに正攻法の作家論だと思いました。ヘンリー・ジェイムズがどのように創作したかを中村真一郎が熱く語ったように、平野さんご自身が、作家が作家を語ることの必然性をお持ちだったわけです。

平野 ありがとうございます。

四方田 そして非常に興味深かったのが、『豊饒の海』に出てくる唯識論のこと。大変難解な概念であり、自分の本の中ではあえて語らないと決めておりましたが、平野さんは三島さんがどんな入門書から勉強を始めて、どのように人から教えを請い、作品を構想したかを緻密に論じています。平野さんが『日蝕』でデビューしたときに、私は『豊饒の海』の松枝清顕みたいな人物が書いたのではないか、ひょっとしたら夭折してしまうんじゃないか、とすら思ったものでしたが、この三島論で、平野さんは松枝清顕のみならず、勉強家の本多繁邦の両方を体現した人物だという印象を持ちましたね。

平野 たいへん畏れ多いお話です。四方田さんのご著書は、前半は四方田さんが折々に書かれた三島についてのお話が続いて、後半はイタリアの映画監督で詩人のピエル・パオロ・パゾリーニと三島との架空の対話が収められています。パゾリーニと三島は、一見するとどう繫がるんだろうと思うのですが、読んでいくと三島由紀夫の思想なり生い立ちなりが、いろいろな観点で相対化されて深まってゆく、非常に効果的な対話になっていて、前半も後半も面白く読みました。ところで僕はいろいろな方の三島体験に関心がありまして、というのも、市ヶ谷の事件を知っている世代の方は、あまり三島に関心のない人も含めて、皆さんその日に自分がどこで何をしていたのかを非常に克明に覚えているんですよ。

四方田 私は高校生で、学校をサボって喫茶店にいたら、ビートルズか何かが流れていた音楽が急にラジオの臨時ニュースに切り替わって、「作家の三島由紀夫が割腹自殺を……」と。いきなり三島由紀夫が、って呼び捨てにされたのがまず驚きでした。それまでの三島さんといえばね、例えば1970年の雑誌「an・an」創刊に寄せて、「女が美しいことは、人生が美しいといふこと」だとか、あるいは映画「からっ風野郎」で若尾文子とラブシーンを演じたあとで、「氷いちごみたいな味覚」がしたとか、さらっと書けちゃう人でした。それがいきなり呼び捨てで、クーデターでも起きたのかと思いましたし、帰宅すると『春の雪』が大好きなうちの母親が、ひたすらオタオタしていたのを憶えています。数日経ってアフタヌーンショーか何かを見ていた母親が、「大変よ! 家にほら、いつもお米持ってくるお兄ちゃん、あの人が出てるわよ」って。確かに米屋の配達に来るニコニコと愛想のいい青年が楯の会の制服を着て、「先生が本当に伝えたかったことは……」とか、すごく真面目な顔で喋っている映像が流れてきたのにも驚きましたね。

『雨月物語』を読み聞かせる三島

平野 僕は1975年に生まれて、ずっと地方都市で育ってきたので、実感がなかったのですが、東京という街で三島由紀夫について語ることには、独特の難しさがあったのではないでしょうか? 事件の現場があり、関係者もいて、政治犯問題もある。僕が1998年にデビューした頃の文壇でさえ、もう済んだことにしたがっていて、「いまさらなんで三島なんだ?」といった非常に強い反発を感じました。

四方田 私は大学で佐伯彰一先生のゼミに出ていたんですよ。『評伝 三島由紀夫』を1978年に書いた方です。でも当時はゼミでも授業でも三島という名前は一度も口にされず、こちらが三島さんの話をしたいと思ってもなんとなくかわされちゃう。私の知っている人では村松剛さんぐらいじゃないかな。堂々と三島さんについて語っていたのは。

平野 逆に言うと、文壇の中や編集者にも、実は三島ファンという人たちが根強くいて、長年の抑圧のあとに僕が出てきたからなのか、非常に良くしていただいたんですよね。あと、ドナルド・キーンさんや横尾忠則さん、美輪明宏さん、高橋睦郎さん。皆さん本当にいい思い出として、生き生きと三島の話をなさる。彼らの肉声を通じて感じたその人間的な魅力は、三島由紀夫の思想を理解していく上で、大きな影響を受けたと思います。

四方田 平野さんの三島論である種の敬意を感じるのは、自決したことをまず前提にして書き始めていない構成なんですよ。私の専門で言うと、パゾリーニの本はイタリア語でもフランス語でも英語でも、必ず彼が惨殺された事件から書き始めて、その死が全てを語っているという、わかったようなことを論じる本ばかり。でもこれは芸術家に対して無礼ですよ。芸術家は芸術作品できちんと見なきゃいけない。平野さんの三島論はそういう姿勢が一貫していて、他のステレオタイプな本とは遠く離れた位置にあると感じました。

平野 四方田さんのご著書でも、そこが強調されていて、死から遡って全部それに結びつけるような読み方はできない、と書かれており、共感しました。生前の三島と接してきた人たちの印象から考えたことのひとつとして、彼は最期まで、殺人を肯定する思想を持ち得なかったのではないかと思うのです。小説では暗殺を描きながら、楯の会はそっちの方向に行きませんでした。

四方田 芸術家というものは、自分の中にあるデーモンを作品にして解放する面がありまして、三島さんは若い頃、「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」という題の短編で「今日は乞食を百二十六人殺した」とか、平気でそういうことをバンバン書いちゃっている。それで暴力的衝動から自由になることを先天的に知っていたふしがありますが、彼自身は軍国主義が大嫌いな人間なのです。1945年8月の終戦直前まで、神奈川県の高座海軍工廠にいて、台湾から徴用されてきた少年工達に、休み時間になると、「君たちね、『雨月物語』って知ってるかい?」という調子で話を聞かせていたぐらいでね。この話は台湾の人気作家、呉明益の『眠りの航路』という作品でも描かれていて、当時の三島さんが戦争とか暴力を嫌って少年にお化けの話を聞かせて心を慰めていたと敬意を持って語られているのです。あるいは台湾の日本映画研究の第一人者、張昌彦さんは若い頃早稲田に留学して、たまたま銀座の服部時計店の前を奥さんと歩く三島さんを見つけて、「僕は『金閣寺』読みました!」と声をかけたらしいんですね。すると三島さんは喜んで「そうか、君は台湾から来たんだ。もっともっと勉強してくれよ」と彼の肩を抱いて言ったそうです。だから私は思うんですね。もし三島さんが今も生きていらして、例えば私や平野さんが「いや、この作品はこうじゃないですか」と尋ねたら、「わっはっは! そうかね」と気さくに話してくれたんじゃないのかと。

平野 そういう雰囲気は確かにありますね。もし三島があの時に死ななければという仮定は、大江健三郎さんや松浦寿輝さんなど様々な作家のインスピレーションを刺激してきましたが、今回の四方田さんの本も、そのバリエーションのひとつではないかと思います。

オモチャの兵隊が許された日本

四方田 おそらく三島さんはね、昭和天皇を軽蔑していましたよ。彼は全集で十数巻分のエッセイを書きましたけど、昭和天皇の出てくるのは一度しかないんです。1964年10月、東京オリンピック観戦記で開会式の様子を二行ほど触れただけ。では歴代のほかの天皇はどうかというと、日本武尊の父親の景行天皇が小説に出てくる程度で、後鳥羽天皇も後白河天皇も一切出てこない。では三島さんが言う文化的天皇とは、一体誰を理想としているのかというと、やっぱりよくわからない。というか、そういう関心はなかったんだと思います。

平野 僕もフランスで三島についての講演をした時に、サムライ・スピリットとは、江戸幕府までの政治体制のものだから、明治維新によって打ち立てられた天皇制を掲げながらサムライ・スピリットを強調するのは、王党派だけどナポレオン主義者と主張しているような矛盾を感じると質問されました。考えてみれば確かにそうなんですけど、日本では全く発せられない問いで、結局三島が抱いた天皇を守るサムライのイメージは、明治維新の頃の尊王攘夷派の侍なんですよね。三島は正規軍ではなく、非正規軍の反乱に共感を寄せていて、正規に憧れつつも非正規の純粋さだけで蜂起し、最初から敗北が宿命付けられているような人たちに、また更に魅せられています。

四方田 だから三島さんは、「革命」という言葉が好きじゃなくて、「反乱」が好きなんです。革命は権力を強奪しちゃうと権力側に回って、いずれは堕落するけれど、反乱は必ず鎮圧され、死んでしまうかもしれない。負けると分かっていても、やむにやまれぬ情動に駆られる、それが好きなんだってことを三島さんは言っています。新左翼の学生運動に期待し、東大全共闘で駒場に出向いたのも同じ理由です。

平野 市ヶ谷での決起の時も、自衛隊員が賛同して「一緒にやりましょう!」となることを、最初からまったく考えてない。しかし、その上で死ぬために行動する。なぜなら、死という行為は、今の世の中だけじゃなくて、天皇の絶対性に対する批評にもなり得るんじゃないかと言うんですね。

四方田 結局三島さんは、市ヶ谷での事件によって、昭和という年号を終わりにしたかったと思うんですよ。私が考えるに、天皇制の支配とは空間の支配ではありません。年号を使って時間を支配することが天皇制の中心なのです。だから三島さんにすれば昭和は二十年で終わったはずが、ずーっと折れた形で続いている。これをなんとかしたい気持ちがあったんではないでしょうか。そのせいか、昭和四十五年の事件後は、昭和五十年代とか昭和六十年代とは言わなくなりましたけどね。

平野 今でも役所に行くと、元号で書類を書かなきゃいけませんけど、今年は令和何年だっけ? と永遠に思い出せないこと自体が、元号というものの根本的な機能不全を示しています。

四方田 でも考えてみれば、1970年の段階で、東アジアで軍事独裁制でない国は日本だけでした。中国は毛沢東万歳ですし、ミャンマーもラオスも。ベトナム、カンボジアはめちゃくちゃですし、インドネシアも韓国も軍事独裁政権です。そんな国でオモチャの兵隊が軍服を着て、一民間人があんなことを言うだけでもう処刑ですよ。ですから、日本は三島さんが批判した戦後民主主義が成立した国だったからこそ、楯の会が可能だったわけです。

本物ではないがゆえの過剰適応

平野 三島文学の特徴のひとつとして、過剰適応という面があると思うんです。『春の雪』の松枝清顕は綾倉家に預けられ、綾倉聡子が体現している本物の「みやび」に憧れて、いわばコピーであるがゆえに過激化して、聡子が戸惑うほどの「みやび」の体現者になろうとする。本物以上に本物らしくならなければいけないという衝動に突き動かされるわけですね。勲の「純粋さ」への過剰さもそうです。三島自身は、日本の古典文学の継承者であるという強い自負があって、確かに類いまれな才能で文学の伝統を受け継いでいるとは思うんですけど、例えば漢文では先人に遠く及ばないものがあります。過剰に「日本」を背負いすぎてしまった面もある。

四方田 本物らしさで言えば、三島さんの平岡家はね、元々は播州の農民の家柄で、お祖父さんが帝大を出て樺太庁長官まで出世して、お父さんも高級官僚という一家ですが、彼らは華族ではなくあくまで平民です。学習院初等科には五十人のうち三人とか四人とか、ものすごく勉強のできる子を入れて、華族の子どもたちに刺激を与えるわけですね。平岡少年はものすごく勉強ができたし、詩を書いていることが学校で話題になるような人物でした。ただ、よく彼は貴族趣味と言われますけれど、太宰治を含め、華族に対しては大変批判的でした。つまりここでも、社会体制の変化によって、平民の子が試験に合格すれば学習院初等科に入れる社会になったという事実があるわけです。貴族趣味と言われるけれど、貴族ではないこと。軍国主義と言われるけれど、軍事独裁の国では成し得なかったパフォーマンスで最期を遂げたこと。この二つは大変重要なことだと思います。

平野 そのあたりの、コピーか本物かというテーマは、二十世紀にさんざん議論された非常に大きなテーマですけれど、三島の中にもやはり、偽物と本物という意識が強くありましたね。

四方田 非常に大雑把なことを言いますけれど、十九世紀までの小説は、きちんと成功した本物を作品として提出するのが前提でした。でも二十世紀になると、それが途中で破綻して失敗作になることがあっても、我々はその失敗具合も含めてきちんと読むようになる。横光利一の『旅愁』にしても、中上健次の『異族』、埴谷雄高の『死霊』にしても、失敗作と簡単に言うわけにはいきません。成功作とはいえなくとも、どこかで本来の想定ではない形で終わってしまった小説と言えるのですけれど、三島さんの最晩年は、さらにそれとも違っています。あらかじめ失敗する、挫折するということを充分に認識しながら、あえてその挫折を作品として提出する。失敗すること自体を作品化しようと試みたのじゃないかと思ってしまいます。例えば『天人五衰』の冒頭は「沖の霞が遠い船の姿を幽玄に見せる」と、いきなり「幽玄」という言葉から始めちゃいます。風景か何かをみんなで見て、ああ、これが幽玄というものかと、じわじわって分かってくるものが幽玄であって、これではキッチュ、銭湯のペンキ絵みたいなものです。でも三島さんは意図的にこれをやったと思うんですよね。

平野 彼の辞世の歌も、やはりそういうところがあったと思うのです。武の人間として死ぬ以上は、華麗な修飾が施された句は詠まない。あれはわざと下手にした句じゃないかなという気がしますね。

四方田 おそらくそうでしょう。あえてステレオタイプなことをやる。定型を繰り返すことによる力を、彼は知っていたんじゃないかと思うんですね。

平野 『天人五衰』が、かなり意図的なものだったと理解するとして、もし三島が生き残って、例えば古井由吉さんみたいに老衰自体をテーマにした小説を書いていたら……やっぱりそんな小説は想像できない感じがしますけれど、どうなんでしょうかね。

2025年11月28日 六本木 蔦屋書店にて開催の対談内容を一部収録しました。

(よもた・いぬひこ)

(ひらの・けいいちろう)

波 2026年1月号より

単行本刊行時掲載

関連コンテンツ

著者プロフィール

平野啓一郎

ヒラノ・ケイイチロウ

1975年、愛知県生れ、北九州市出身。小説家。京都大学法学部在学中の1998年、中世ヨーロッパを舞台にした「日蝕」によりデビュー。同作は翌年、第120回芥川賞を受賞した。『葬送』、『決壊』(芸術選奨文部科学大臣新人賞)、『ドーン』(Bunkamuraドゥマゴ文学賞)、『マチネの終わりに』(渡辺淳一文学賞)、『ある男』(読売文学賞)など著書多数。20年以上にわたり書き継いできた論考を集大成した『三島由紀夫論』(2023年)は、小林秀雄賞を受賞している。