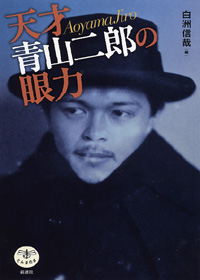

天才 青山二郎の眼力

1,540円(税込)

発売日:2006/08/25

- 書籍

小林秀雄に「天才」と言わしめ、白洲正子が人生の師と仰いだ男。

日がないちにち骨董を弄り、やかましい文士たちを議論で負かす。自分は日本の文化を生きているのだと豪語する。「韋駄天お正」こと白洲正子が慕った天才は、「余技」に生きた王様だった。百万の中から一を掘り出す恐るべき鑑識眼とは? やきもの、絵画、装幀……、“ジィちゃん”がその眼力で発見した美の世界へようこそ。

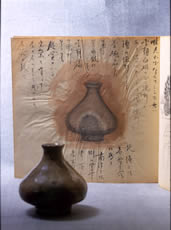

青山は惚れ込んで入手したものでも、飽きれば手放した。しかしこの李朝の井戸徳利は、ずっと傍に置きたかったらしい。『愛陶品目録』と命名した和綴じ本に、まるで情熱の炎に包まれたように描写している

斬新なデザインで一世を風靡した本阿弥光悦の作品は、青山二郎の心を強くとらえた。右の大きいほうが、青山が大切にした山月蒔絵文庫で、左は夫人が後に見つけた鹿図蒔絵硯箱。同じモチーフのこの二作品、初めから対であったのだろう

赤を基調に、多彩な文様や陶器の図版を配した、手作りの図録。デザインに凝るジィちゃんの真骨頂

青山が装幀した三好達治『駱駝の瘤にまたがつて』と表紙原画。青山の筆が冴えた一幅だ

ジィちゃんが終の住処に選んだのは、東京・原宿のモダン建築マンション、ビラ・ビアンカ。飾り棚には、織部の皿や飴釉の壺など、お気に入りの器が並んだ

鑑賞陶器の粋、横河コレクション

[コラム]科学者としての横河民輔

「自働電話函」は世界第一級品

古染付の楽しみ

呉州赤絵の魅力を引き出す

古九谷にも注目!

[コラム]二郎の理解者、倉橋藤治郎

[コラム]朝鮮古陶磁の神様、浅川伯教

秋草手を見出した眼

[コラム]壺をめぐる執念の物語

李朝の先駆者、柳宗悦に出会う

朝鮮へ買い付けに行く

初期民芸とのかかわり

いつも李朝を座辺に

信楽、根来の味

織部大好き

光悦に惹かれて

〈骨董をめぐる付き合い〉白洲正子

〈眼に叶った陶芸家〉北大路魯山人

〈眼に叶った陶芸家〉加藤唐九郎

ジィちゃんの冬の楽しみ

美しい原画から生まれた美しい本

本歌取りのテクニック

友人、小林秀雄のために

雑誌デザインへの愛着

遊び心の王様

〈眼に叶った画家〉梅原龍三郎

〈眼に叶った画家〉富岡鉄斎

海辺の塔の家、川奈の別荘へ

ジィちゃん、写真に凝る

「百日突ツつく」風景画

「清君」が語る青山二郎

青山二郎年譜

書誌情報

| 読み仮名 | テンサイアオヤマジロウノガンリキ |

|---|---|

| シリーズ名 | とんぼの本 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | A5判 |

| 頁数 | 128ページ |

| ISBN | 978-4-10-602146-6 |

| C-CODE | 0370 |

| ジャンル | 芸術一般、陶芸、収集・コレクション |

| 定価 | 1,540円 |

担当編集者のひとこと

天才 青山二郎の眼力

このカバー写真のギョロ目のちょび髭男、若き日の青山二郎さん。かなり妖しい匂い? プンプンでしょう。うーん、でもアオヤマジロウと言われても、いったい誰それ? という方も多いかも知れませんね。

あの白洲正子さんや小林秀雄さんに骨董を教えた人、といえば、一番ピンと来るかもしれません。青山の盟友・小林秀雄は、「僕たちは秀才だが、あいつだけは天才だ」と、その古美術への鑑識眼に舌を巻きました。また、「韋駄天お正」(じつはこの渾名も青山二郎の命名)こと白洲正子は、なんど泣かされようと、胃潰瘍をおこそうと、青山を慕い、食らいついて、「ほんもの」を見抜く眼を鍛えたのです。 ジロウだから「ジィちゃん」と呼ばれた青山二郎は一九〇一年東京生まれ。若い頃から天才的な鑑識眼で周囲を驚かせました。茶道具ばかりだった当時、中国の「鑑賞陶器」といわれはじめた古美術品を広く紹介し、朝鮮・李朝のやきものや工芸品に独自の価値を見出し、柳宗悦らの民芸運動にもかかわって、日本の古美術界に新風を吹き込みました。じつは、昨今の骨董ブームで、私たちが目にする「名品」のほとんどは、かつて青山二郎が「百万の中から一を掘り出」し、発見したものなのです。

ジィちゃんの眼に叶った李朝の白磁壺も、井戸茶碗も、唐津のぐいのみも、ぜひ、みなさん、この本で細部までじっくり見てみてください! なお、本物も見たい! という方にも朗報。「特別展 青山二郎の眼」と題する展覧会が、九月一日から滋賀県のMIHO MUSEUMをかわきりに、全国巡回します(詳細は、本の帯を見てね)。質、量ともに、「ほんもの」に出会える最初で最後の美の展覧会、と言っても過言ではありません。

さて、この本では、骨董や古美術品だけでなく、ジィちゃんが手がけた、多くの本の装幀や絵、写真、それに暮らした家のデザインまで紹介しています。もちろん、うるさい文士たちとともに夜ごと議論を戦わせた「青山学院」など、交友関係のエピソードも満載しました。

しかし何より興味深いことは、やきものを愛して弄りまわし、文章を書き、絵を描き、写真を撮り、本のデザインをしたわけですが、ジィちゃんにとってはすべてが「余技」であって、生涯、職業というものを持たなかったということです。

終生親しかった宇野千代さんは、「青山さんのしていることは、それが本気であっても、面白半分に見える」「仕事と好きなことをするのとの区別がない」と「青山二郎の話」に書いています。ジィちゃんは、一九七九年に七十七歳で亡くなるまで、何ものにもとらわれず、純粋に自由に生きました。最後の「高等遊民」と言ってもいいかもしれません。

うらやましい限りですが、それだけ自由を貫き通せる強さ、変らない姿勢を、自分は持ちえるかな? 自信ありません……。

天才のことは、凡人にはわかりにくい。でも、美しいものは美しいという厳しさと、人にも骨董にも、とことん付き合う懐の深さがジィちゃんの魅力です。知れば知るほど、好きになること、請け合いです。

2016/04/27

著者プロフィール

白洲信哉

シラス・シンヤ

1965年東京都生まれ。細川護煕首相の公設秘書を経て、執筆活動に入る。その一方で日本文化の普及につとめ、書籍編集、デザインのほか、さまざまな文化イベントをプロデュースする。父方の祖父母は、白洲次郎・正子。母方の祖父は文芸評論家の小林秀雄。主な著書に『小林秀雄 美と出会う旅』(2002年 新潮社)、『天才 青山二郎の眼力』(2006年 新潮社)、『白洲 スタイル―白洲次郎、白洲正子、そして小林秀雄の“あるべきようわ”―』(2009年 飛鳥新社)、『白洲家の流儀―祖父母から学んだ「人生のプリンシプル」―』(2009年 小学館)、『骨董あそび―日本の美を生きる―』(2010年 文藝春秋)ほか多数。