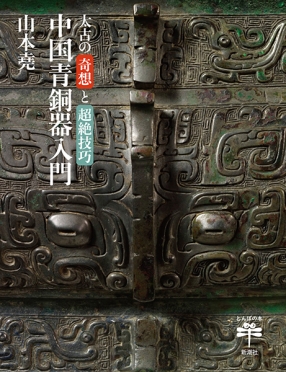

太古の奇想と超絶技巧 中国青銅器入門

2,200円(税込)

発売日:2023/01/13

- 書籍

中国文明が凝縮された、驚異の器を味わうためのガイドブック!

三千年ほど前の中国で、祖先をまつる儀式用の特別な器としてつくられた青銅器の数々。その形は時代を超える愛らしさとシャープさを兼ね備え、文様では謎の怪獣・饕餮(とうてつ)がにらみをきかす。鋳込まれた金文は漢字の祖先にして、天命のゆくえも記されている。見るほどに仰天し、知るほどに面白い、無辺の青銅器世界へのいざない。

名品ハイライト

青銅器ワールドへようこそ

器種カタログ

食器

酒器

水器

楽器

器になった動物たち

文様ラビリンス

饕餮文 とうてつもん

龍文 りゅうもん

チ文 ちもん

蛇文 じゃもん

鳳文 ほうもん

蝉文 ぜんもん

竊曲文 せっきょくもん

雷文 らいもん

金文を読む

大盂鼎 だいうてい

宰コウ角 さいこうかく

エン侯旨鼎 えんこうしてい

競ユウ きょうゆう

史頌キ ししょうき

頌キ蓋 しょうきがい

鬲攸从鼎 れきゆうじゅうてい

井仁ネイ鐘 せいじんねいしょう

金文の復元に挑む

1 どんなお酒を飲んでいた?

2 「爵」の使いみち

3 虎の伝説

4 トウテツの謎

5 本当は怖い青銅器

6 金文が語る中国古代史

7 天命のゆくえ

遥かなる古代への憧れ

青銅器はどう鑑賞されてきたか

MUSEUMマップ

書誌情報

| 読み仮名 | タイコノキソウトチョウゼツギコウチュウゴクセイドウキニュウモン |

|---|---|

| シリーズ名 | とんぼの本 |

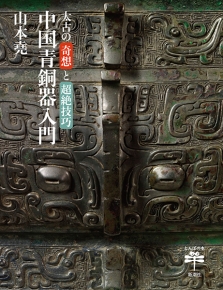

| 装幀 | 饕餮文方彜(とうてつもんほうい)部分 撮影=深井純/カバー表、赤波江春奈+日下潤一/ブックデザイン、nakaban/シンボルマーク |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | B5判変型 |

| 頁数 | 128ページ |

| ISBN | 978-4-10-602303-3 |

| C-CODE | 0372 |

| ジャンル | 歴史・地理・旅行記、考古学 |

| 定価 | 2,200円 |

書評

これであなたも“青銅器酔い”!?

「こういう本が欲しかった!」

僕の正直な感想です。というのも、数ヶ月前に京都の泉屋博古館に行ったばかりで、そこで見た、中国古代の青銅器にすっかりやられてしまっていたからです(いい意味で)。でもその素晴らしさを人に伝えようとしても、まー伝わらない伝わらない……。「銅鐸みたいな感じ?」とか言われちゃう。当たらずといえども遠からずですが……。

おおよそ我々がイメージしている、具体的でキッチリした作りの“中華風”とは全く異なる古代青銅器たち。日本だと“和風”とは程遠い、縄文土器や土偶とどこか通じる感じがして、縄文好きとしては気になっていたんです。ただ、土器じゃなくて鋳物なので、原型は同じ粘土でも、それを元に型を作ってそこに青銅(銅と錫の合金)を流し込んで作っているっていうんですから、ものすごい超技術にクラクラしちゃいます。しかも作られたのは3000年前って……。こちとら本当に縄文時代ですよ!! どゆこと??

きっかけは数年前、この本にも載っている「双羊尊」(2匹の羊が背中合わせになった酒器)を東京の根津美術館で見たことでした。「こんなの見たことない!」と、学芸員さんに話を聞くも、殷の時代後期に身分の高い人が使ったのではと言われているけど、どう使われたかはよく分からない、とのこと。すぐに粘土でマネしましたけど(「双羊晶」という、背中合わせの羊の真ん中に水晶が乗せられた作品。ほぼそのまま双羊尊)。

そんな気になる青銅器を、泉屋博古館で初めてまとめて見たわけです。膨大な青銅器たちが鎮座ましますなか、「双羊尊」のように、2羽のフクロウが背中合わせになった「戈ユウ」や、虎が人間を抱え込んだ形の「虎ユウ」、カレールーを入れる器(グレイビーボート)みたいな「イ」など、まずその個性的なシルエットに魅了されます。

そして外観は虎やフクロウなのに、その表面をよく見ると、「饕餮」に代表される様々な怪物や動物が、タトゥーのように盛り込まれています。さらによ~く見ると、その隙間はびっしりと渦巻き模様で埋め尽くされていて、“青銅器酔い”(縄文酔いと似た感じ)してしまいました。見れば見るほどその“宇宙観”にやられてしまいました……。

そこへ「どうです? 青銅器、スゴいでしょ」と現れたボランティアガイドさん。はい、青銅器をこんなにいっぱい見たのは初めてです! 「でも大丈夫? 私なんか青銅器に認められるまで、半年以上かかりました」……は? ご自分が認めるんじゃなくて? 「最初は青銅器の力が恐ろしくて、直視出来ませんでした。半年ぐらい勤めて、やっと落ち着いて見られるようになりました。それだけオーラがスゴいんです」……確かに、僕もちょっとクラクラ来てます。認められたかどうかはさておき、京都の静かな美術館でこの熱量は凄まじいと思いました。そこから一点一点の解説が始まります。「饕餮みたいな怖いもので覆うことで、魔除けにしたんでしょうな~。でもこれカワイイ顔」「青銅の太鼓、澄んだええ音鳴るんです~。私は聞いたことないけど」「虎ユウの虎さん優しいお顔。人間の子を育ててるんでしょうな~」……真偽のほどはさておき、青銅器に対する愛情が伝わってきました。そこでハッと気付きました! 事実はもちろん大事だけど、データを知ろうとばかりするよりも、今見ている作品を素直に感じればいいんじゃないかと……。ただ、誰が何のためにこんなものを、どうやって作ったの? 内側に鋳込まれた文字は漢字? などなど、いろいろ気になりまくっているのも事実……。

そんなモヤモヤを受け止めてくれたのが本書『太古の奇想と超絶技巧 中国青銅器入門』です! このガイドブックでは、まず「鬲」「キ」「罍」など、読みにくい漢字続出の“器種の分類”に始まり、“文様やモチーフの謎”もクローズアップ写真で分かりやすく解きあかしてくれます。饕餮文に代表される奇獣たちを各種無数に入れ込み、キメラにすることで聖なる力を持ったのではないか? など、気になるお話が。さらに、一部の青銅器に鋳込まれた文字「金文」から古代中国史をひもといてくれます。

中に挟まるコラムも面白くて、古代中国を描くドラマでは「爵」が宴会の盃として使われるけど、あれはお酒を直火で温めるためのモノというのが現在の定説とか。底にべったりと煤のついた青銅器の出土によって、それが事実であることが証明された、というお話も興味深かったです。

また、鋳込まれた金文を復元する、鋳造実験を実際にやってみたリポートを読むと、それはそれは面倒な工程で、当時の鋳造技術がいかに超絶だったかが実感できました。

さらにさらに日本で青銅器が見られる美術館・博物館マップまで付いていて、こんなガイドブック、今までなかった。今後もそうそうないと思います。

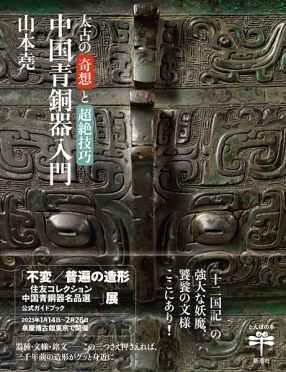

しかも関東在住の人に朗報! この本に載る青銅器のなかでも選りすぐりの逸品が、泉屋博古館東京で見られるんですって(2023年2月26日まで)。この本を読んで、ぜひ実物の青銅器を見に行って欲しいです!

(かたぎり・じん 俳優/造形作家)

波 2023年2月号より

著者プロフィール

山本堯

ヤマモト・タカシ

公益財団法人泉屋博古館学芸員。1988年、大阪府生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学、博士(文学)。専門は中国考古学、先秦史、中国金工史。主な担当展覧会に「金文―中国古代の文字―」(2019年、泉屋博古館東京)、「瑞獣伝来―空想動物でめぐる東アジア三千年の旅」(2020年、泉屋博古館)、「泉屋ビエンナーレ2021 Re-sonation ひびきあう聲」(2021年、泉屋博古館)等。主な論文に「鋳物の技術と文字―殷周金文の鋳造法をめぐって―」(「書学書道史研究」第30号)、「流動する彝器―春秋時代における生産・流通・権力―」(「泉屋博古館紀要」第34巻)等。共著に『中国考古学論叢―古代東アジア社会への多角的アプローチ―』等。