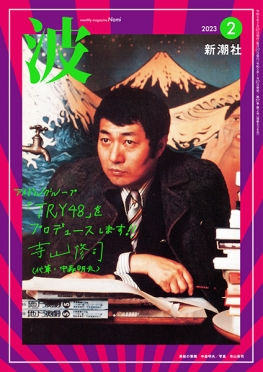

今月の表紙の筆蹟は、中森明夫さん。写真は、寺山修司さん。

波 2023年2月号

(毎月27日発売)

| 発売日 | 2023/01/27 |

|---|---|

| JANコード | 4910068230232 |

| 定価 | 100円(税込) |

【新シリーズ】

筒井康隆/老耄美食日記

阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第65回

中森明夫『TRY48』

高橋源一郎/また見つかった、なにが、寺山修司が!

今野 敏『審議官―隠蔽捜査9.5―』

関口苑生/冴えわたる“竜崎マジック”の鮮やかさ

永井紗耶子『木挽町のあだ討ち』

大矢博子/芝居に救われた人たちの物語の、その先に

平松洋子『ルポ 筋肉と脂肪 アスリートに訊け』

夢枕 獏/アスリートの食へのこだわりが面白い

高橋秀実『おやじはニーチェ―認知症の父と過ごした436日―』

高橋栄美/「クソおやじ」へのオマージュ

佐藤厚志『荒地の家族』

木村朗子/あれからの十年を描く

梓澤 要『あかあかや明恵』

田中寛洲/生き生きと描かれる明恵上人の「暖皮肉」

アドベンチャーワールド 「パンダチーム」『知らなかった! パンダ―アドベンチャーワールドが29年で20頭を育てたから知っているひみつ―』

はな/奇跡的な存在が私たちを笑顔にしてくれる

大西康之『流山がすごい』(新潮新書)

吉崎達彦/流山=女性が主役のサクセスストーリー

鴻巣友季子『文学は予言する』(新潮選書)

小川公代/物語の効力と危うさの両方を「予言」する

君塚直隆『貴族とは何か―ノブレス・オブリージュの光と影―』(新潮選書)

宇野重規/「貴族」への偏見を揺さぶる一冊

山本 堯『太古の奇想と超絶技巧 中国青銅器入門』(とんぼの本)

片桐 仁/これであなたも“青銅器酔い”!?

西岡壱誠『それでも僕は東大に合格したかった』

[インタビュー]西岡壱誠/リアル「ドラゴン桜」から贈る受験生へのメッセージ!

【モーテン・H・クリスチャンセン、ニック・チェイター、塩原通緒 訳『言語はこうして生まれる―「即興する脳」とジェスチャーゲーム―』刊行記念】

[対談]いとうせいこう×宇多丸/普段の会話こそ究極のフリースタイル!

【安井浩一郎『独占告白 渡辺恒雄―戦後政治はこうして作られた―』刊行記念特集】

田原総一朗/僕が思う渡辺恒雄のすごさ

佐藤 優/「戦後の怪物」の全体像に迫る最良のノンフィクション

【私の好きな新潮文庫】

鳥羽和久/「友だち」という秘密の扉

町屋良平『1R1分34秒』

夏目漱石『こころ』

千葉雅也『デッドライン』

【今月の新潮文庫】

中島岳志『テロルの原点―安田善次郎暗殺事件―』

片山杜秀/ノストラダムス以上!

【コラム】

三宅香帆/物語のふちでおしゃべり 第11回

松永正訓『患者が知らない開業医の本音』(新潮新書)

松永正訓/「開業医は成功者のイメージ」ってホント?

三枝昴之・小澤 實/掌のうた

崎山蒼志/ふと、新世界と繋がって 第5回

[とんぼの本] 編集室だより

【連載】

エリイ(Chim↑Pom from Smappa!Group)/生時記 第6回

近藤ようこ 原作・梨木香歩/家守綺譚 第5回

梨木香歩/猫ヤナギ芽ぶく 第6回

橋本 直(銀シャリ)/細かいところが気になりすぎて 第4回

大木 毅/指揮官と参謀たちの太平洋戦争 第3回

内田 樹/カミュ論 第17回

伊与原 新/翠雨の人 第14回

川本三郎/荷風の昭和 第57回

編輯後記 いま話題の本 新刊案内 編集長から

立ち読み

編集長から

今月の表紙の筆蹟は、中森明夫さん。写真は、寺山修司さん。

◎いしいひさいちさんのマンガ『ROCA 吉川ロカ ストーリーライブ』(自費出版)が評判通りの感動作。ファドの歌手を目指す少女吉川ロカの成長譚であり、年上の同級生柴島美乃との友情物語でもあります。舞台は「ののちゃん」同様、たまのの市(つまり作者の故郷である岡山県玉野市)。長年のいしい読者にとっては、もはやガルシア=マルケスにおけるマコンドみたいな町ですが、まずここに住む登場人物達が皆頗る魅力的(のの子はじめ山田家の面々もチラッと出てくる)。尤も安下宿共斗会議(『バイトくん』ほか)にせよ、藤原先生や広岡先生(『女には向かない職業』ほか)がいる出版界にせよ、その世界に浸り続けていたいと思わせる共同体を作り出すのは作者の得意技でもあります。そして『ROCA』のラストは『百年の孤独』の幕切れのような鮮かさ!

◎一つの夢を共有した友情の顛末を描き切ったという点で、やはり瀬戸内海の港町が舞台の「仁義なき戦い」も思い出しました。

◎ロカと美乃は共に親を「紫雲出山丸沈没事故」で亡くしています。これは玉野市宇野駅と高松駅を結ぶ宇高連絡船・紫雲丸事故がモデル。この連絡船は四国生れには懐かしいものです。楽しみは甲板のうどん屋で、天ぷらは大きく丸い衣の中央に小指程のエビが孤独に貼りついていましたが、見知らぬ人達と海風を頬に受けながら啜るとまあ楽しかった。すぐ「××(店名)のうどんは恥だから徳島にやれ」とか言う、あの麺類に煩い讃岐の人も、連絡船にうどんを卸していた店(数軒あるそう)へは通い続けた由。

◎うどんと言えば室生犀星、「蒼白いうどんのやうにげらげら笑ふ」(「人物と建築」)、「うどんのやうな綟れたかほをしながら(略)、ふふ……と微笑つた」(「愛猫抄」)。綟れたうどんも旨いですよね。

▽次号の刊行は二月二十八日です。

お知らせ

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。

創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。

創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。

現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。

これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。