デッドライン

572円(税込)

発売日:2022/08/29

- 文庫

- 電子書籍あり

ヒリヒリとした焦燥感! 気鋭の哲学者が描く、疾走する青春小説。野間文芸新人賞受賞。

2001年の春、僕は大学院に進んだ。専門はフランス現代思想。友人の映画制作を手伝い、親友と深夜にドライブし、行きずりの男たちと関係を持つ日々を送りながら、修士論文の執筆が始まる。テーマはドゥルーズ――世界は差異からできていると唱えた哲学者だ。だが、途中までしか書けないまま修論の締め切り(デッドライン)はどんどん迫り……。気鋭の哲学者が描く青春小説。芥川賞候補、野間文芸新人賞受賞作。

書誌情報

| 読み仮名 | デッドライン |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | Wolfgang Tillmans“I don't want to get over you”2000 Courtesy Wako Works of Art/写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-104161-2 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | ち-9-1 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 572円 |

| 電子書籍 価格 | 572円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2022/08/29 |

書評

「友だち」という秘密の扉

「友だち」という言葉は奇妙なほどに曖昧だ。「彼は私の友だちだよ」と言われたところで、辛うじて判るのは両者が知り合いであることくらいで、具体的な距離感や関係性を知ることはできない。それでも「友だち」という言葉には近さや温かさの感覚がなんとなく織り込まれていて、だから友だちがいないことはいかにも寂しいことだと感じられる。

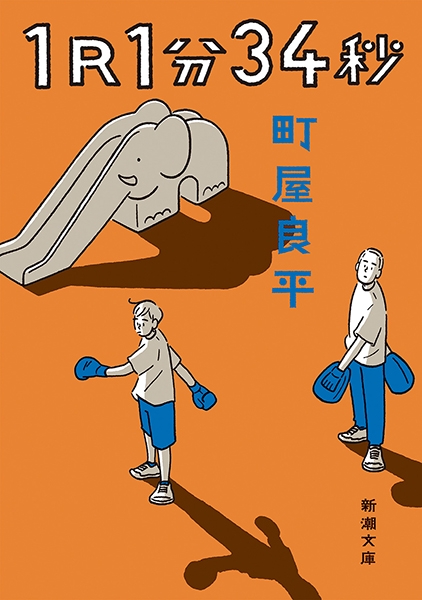

町屋良平『1R1分34秒』は「友だち」を探す物語である。プロボクサーの「ぼく」にとって「趣味で映画を撮っている友だち」が「唯一の友だち」で、彼は日ごろのぼくの生活と感情をそのまま記録している。

ぼくには夢のなかで対戦相手とかならず親友になってしまう習性がある。相手に憑依するようにその輪郭を何度も味わおうとする描写には、友だち以上の関係性を求めるエロティックな欲望を感じさせる。対戦相手のひとり、心くんとは夜のコンビニでふたりいっしょにエロ本を読んで勃起するという生々しい夢を見る。ぼくと友だちの周りにはいつもエロスがほんのりと漂っている。

友だちと対照的な関係として、コーチ(先生)としてのウメキチが登場するが、ぼくはウメキチに対して欲望のままにタメ口の関係、つまり友だちの関係への移行を促し、しまいにはお互いに自分の弱さをさらけ出すような間柄になる。

他に友だちや先生との関係性の交錯を描いた作品として真っ先に浮かぶのは、やはり夏目漱石『こころ』である。「私」は「先生」と海辺でお互い裸の姿で出会い、念願叶って先生と関わり合う機会を得た私は「自由と歓喜に充ちた筋肉を動かして海の中で躍り狂った」と肉体で喜びを表現する。先生に「異性と抱き合う順序として、まず同性の私の所へ動いて来たのです」と看破される私は恋をするように先生を慕っていて、先生はそんな彼に「あなた限りに打ち明けられた私の秘密として、凡てを腹の中にしまって置いて下さい」と手紙を遺して死を選ぶ。先生が死んだのは、かつて裏切った友だちKの死が引き寄せる強い力に抗えなかったからであり、つまり先生はKに憑依するように死んだのである。そして同時に先生は自らに憑依する「私」に秘密を託して死んだのである。

千葉雅也『デッドライン』では、中国哲学をめぐる対話の中で、「秘密」とは「偶然性によって自己と他者がワンセットになる」ような近さにおいて共有されるものだと語られる。それは文字通り他者に「なる」ことであり、この物語の中では、ゲイの主人公である「僕」が(友人のKに告白して振られた経験を持つ)知子という別の女友達と「ワンセットになる」実験が刻まれている(読者は作中で突如として「僕」と知子の人称が「ひとつになる」ことに気づくはずだ)。

しかし「僕」が知子に「なる」ことは憑依と少し異なる。別の箇所で、僕は他の誰かに「なる」ことを「彼女になって、彼女自身が自らに挿入してイクような状態」と語るが、相手への憑依と元の自分とが混濁して欲望の器になり、それが自分の肉体を受け入れる。つまり、欲望が自身の身体と一線を越えてしまうのが「僕」なのだ。これは『こころ』において先生がKと(そして「私」と)ホモソーシャルな関係性から抜け出せなかったことと比較すると、ただならぬことである。

一方、『1R1分34秒』で、自身の身体を持て余したプロボクサーの「ぼく」の支えとなったのは、「友だち」のカメラの記録であり、部屋の日照を妨げる立派な木だった。「木とのあいだで、友情が結ばれていた」ことに気づいたぼくは、木から「ぼくがいまのぼくでないぼくを生きている可能性」を教えられ、そういう別の可能性を生きるパラレルな自分こそが友だちなのだと気づかされる。

『こころ』の先生はKという友だちとの関係をやり損なってしまったために、死線を踏み越えてしまった。そんな先生を救うことができた道がここに二つ示される。一つ目には、今の自分ではない自分を生きた可能性に気づき、パラレルな自分が今の自分を明るく照射していることを感じられたらよかったのだ。そして二つ目には、先生が御嬢さん(=妻)に「なる」ことを通して、虎視眈々とその機をうかがいながら、友だちのKと、そして自らと交わればよかったのである。

(とば・かずひさ 教育者・作家)

波 2023年2月号より

この得も言われぬいとしさはなんだ

著者はじめての小説を、以前から楽しみにしていた。ちょうど旅にでかけるまえに掲載誌が届き、分厚い誌面から「デッドライン」のところだけひっちゃぶいて、旅行中、喫茶店をはしごして読み終えた。主人公の「僕」と友達になったような気がしていて、そのひとのことを、誰かと話したくなる。いとしい、という言葉も浮かぶ。なんだかわからないけれど「僕」のことが好きになる。この小説を十代で読む人もいるのかと思うと、うらやましい。たまたま食事の約束をしていた友人に会うなり、「デッドライン」の話をした。メニューをひらく間もなく話しつづけ、「デッドライン」は友達の手に渡った。その友達も読み終えたら、昂奮して誰かに話したくなったようで、四隅のべろべろになった「デッドライン」は人の手から手へとめぐりめぐって、いまはNYで暮らす女性の手もとにある。小説が海を泳いで、いろんな場所へと、回遊している。

作中の、舞台は2000年代初頭の東京。井の頭線沿線に主人公の「僕」は住んでいる。哲学を学ぶ大学院生で、昼間は、ドトールでアイスコーヒーを飲みながら現代思想の本を読み、大学院の演習に出て、仲良しの友人の自主制作映画を手伝ったりする。そして、ときどき、ハッテン場の暗がりのなかで、回遊魚になる。

ベルガモットのような柑橘系の香水のにおい、パンツに挟んだコンドームの袋が肌にくいこむチクチクさ、氷のとけはじめたピニャコラーダを飲んだときのココナッツのざらざらした舌ざわり、ロイヤルホストのカシミールカレーの唇が腫れるようなひりつく味、そういった体の感覚が、繊細にたくさん書かれる。たえず考えながら生きている僕のすがたは、とてもチャーミングだ。繊細だから、毎日同じ味であるドトールのアイスコーヒーをのんで、安心するのだろうか。そして、異性愛に関してはおそろしく鈍感で、親友ふたりの間に流れた恋愛感情の機微にはまったくもって気づかない。そして二丁目のバーでみかけたアイドルめいた顔立ちの好みの男にむかっての声のかけ方なども、ひじょうに鈍くさくて笑えるのだった。

「金髪と黒い肌のコントラストが鮮やかな、小柄な男がいる。付きすぎていない筋肉の起伏が、上等な木を使った家具のように美しい。こんなにかわいいのに、つっぱって、男らしく、女を引っぱっていこうとするに違いない。もったいない。バカじゃないのか。抱かれればいいのに。いい男に」

街中を歩いている男を目にして思うことは、どこか腐女子の叫びにも似ている。ゲイバーで、好みの男性と関係を持つための「可能性を広げ」たくて、自分のポジションを暗に示すコースターの色分けをリバの色で選んだり、下北沢の居酒屋で大学の友達と話しながら、遠くにいる白いジャージを着た坊主頭に僕は欲望をむける。僕にとっての男は「同性」でありながら圧倒的な「異性」でもあるのがよくわかる。ノンケの男の粗雑さに呆れもしながら、同時に、ジャージを着て喋る声の調子をきくだけで勃起しそうになる。こうした体への感覚の鋭敏さは、自衛のためにもはたらく。うっかり食事中に噛んでできた口内炎は、それ自体が不快なものだけれど、僕にとっては、夜遊びができないことを意味する。「唇が治るまで待たなければならない。どのくらい時間を置けば大丈夫なのか。二日あれば塞がるだろうか」と考える。口内炎があると、HIVのリスクがあがるからだった。感染リスクはわずかだとしても、たった一回でもなるときはなるのだから、じぶんにとってはつねに、なるかならないかの二択で、確率は関係ない。

逃げたいけれど時間が追いかけてくるのは、作中後半の展開の速さからも感じる。時間はリニアに進んでしまうから、刻一刻と、修士論文の提出期限が迫る。思うように書けず、そのうえ、父親の経営する会社が倒産したりする。父親からは「お前さあ、周りにゲイだって言ってまわってるのか」と唐突に電話がかかってきたりする。頭を殴られるような不快な内容なのだけれど、親子のやりとりのずれが絶望的なのがぎゃくにおかしくて、おもわず笑ってしまう。ひりひりするようなシーンも多いのに、文章が美しいからか、全体がとても爽やかなのだ。

「僕」には名前がない。人に呼ばれるときは「◯◯くん」としめされる。名前を出さないまま小説はすすめられるけれど、呼びかけられるところをあえて伏せ字にしているのがはじめは不思議だった。それでも読みすすめると、僕は、猫になったり、同級生の知子になったりする。男を欲望するとき、僕は、男になり同時に女にもなる。そのときどきで変化するから「○○」なのが腑に落ちる。

私たちは、隣にいる相手のいくばくかをいつも交換していると思う。隣にいるだけで、握手をするだけで、私たちは、考え、というより、もっと即物的に、いくばくかの菌を交換している。だから、僕が、暗闇の猫を探しながらじぶんが猫になったり、知子と話しながら知子になったりしているのは、自然なことだ。それは自分でありながら同時に相手にもなっている。互いに少しずつ、何かを受け渡している。

(あさぶき・まりこ 作家)

波 2019年12月号より

単行本刊行時掲載

関連コンテンツ

著者プロフィール

千葉雅也

チバ・マサヤ

1978(昭和53)年栃木県生れ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士(学術)。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。2019(令和元)年、『デッドライン』で野間文芸新人賞、2021年「マジックミラー」川端康成文学賞を受賞。『オーバーヒート』『エレクトリック』『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』『アメリカ紀行』など著書多数。2023年『現代思想入門』で新書大賞受賞。