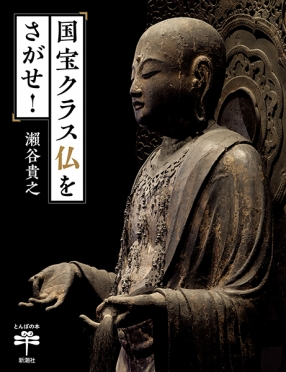

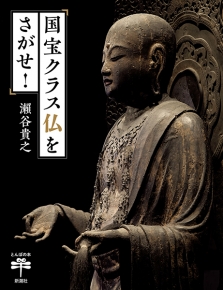

国宝クラス仏をさがせ!

2,475円(税込)

発売日:2024/05/30

- 書籍

つぎの国宝仏はこの中に!? 仏像ファン必携の画期的ガイドがついに誕生。

「国宝クラス仏」とは、まだ国宝にはなっていないけれどいずれなっても不思議ではない、優れた仏像のこと――。飛鳥から桃山まで、東北から沖縄まで。歴史的に興味深く、造形的に魅力溢れる33件を、美しい写真と最新の学説を踏まえた解説でご案内。本書片手に、思わぬところにおわします仏さまたちに会いに出かけよう。

◆称名寺 弥勒菩薩立像

◆勝林寺 釈迦如来坐像

◆方広寺 釈迦三尊像

◆石山寺 維摩居士坐像

◆法隆寺 如意輪観音菩薩坐像

◆當麻寺 四天王立像

◆日向薬師 宝城坊 薬師三尊像

◆大悲山の石仏

◆観音寺 伝千手観音立像

◆深大寺 慈恵大師像(元三大師像)

◆松尾大社 男女神坐像

◆東寺 薬師三尊像

◆高幡不動尊 不動三尊像

◆宝慶寺石仏

◆安楽寿院 阿弥陀如来坐像

◆六波羅蜜寺 地蔵菩薩立像

◆観福寺 銅造懸仏

◆大安寺 伝楊柳観音立像

◆醍醐寺 弥勒菩薩坐像

◆浮嶽神社の古仏

◆伝香寺 地蔵菩薩立像

◆萬福寺 四天王立像

◆個人蔵 聖観音菩薩立像

◆宮古薬師堂 薬師如来坐像

◆河津・南禅寺の諸像

◆池上本門寺 日蓮聖人坐像

◆西大寺 愛染明王坐像

◆浦添ようどれ 石厨子

◆七寺 阿弥陀三尊及び二天像

◆與喜天満神社 天神坐像

◆観松院 菩薩半跏像

◆最御崎寺 如意輪観音像

◆三熊野神社・毘沙門堂 兜跋毘沙門天立像

書誌情報

| 読み仮名 | コクホウクラスブツヲサガセ |

|---|---|

| シリーズ名 | とんぼの本 |

| 装幀 | 地蔵菩薩立像 六波羅蜜寺蔵/カバー表、広瀬達郎(新潮社)/撮影、大野リサ/ブックデザイン、nakaban/シンボルマーク |

| 雑誌から生まれた本 | 芸術新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | B5判変型 |

| 頁数 | 144ページ |

| ISBN | 978-4-10-602306-4 |

| C-CODE | 0371 |

| ジャンル | 芸術一般 |

| 定価 | 2,475円 |

書評

マイ国宝クラス仏の旅。

『国宝クラス仏をさがせ!』

そのタイトルからして、これはマイ価値観が問われる本なんだなと思った。

それには先ず、どんな仏像が国宝指定を受けているのか知る必要がある。

すぐに思い浮かぶのが京都・広隆寺の弥勒菩薩だ。“国宝第一号”と、その名も高き仏像だから。

しかし、どういう条件を満たせば国宝や重要文化財といった指定を受けられるのかはよく分らない。

本書には“歴史的な重要性と突出した造形性を兼ね備えたもの(良好な保存状態も必須)”と、書かれている。

なるほど、同じ時代に作られた仏像でも、その保存状態が悪い、または後補の部分が多ければ指定を受けられない可能性があるということだ。

それはなかなか素人目には判断が付き難い。きっと国宝選定委員会みたいなものがあって、プロの鑑定を受けた結果で決まるのだろう。

“この仏像、いけるんちゃうの?”

しかし、プロの目を逃れた、またはとても惜しいと思われる仏像がこの日本には数多く存在することを仏像ファンなら知っている。

本書に載っている33体の仏像が正しくそうだ。今まで国宝や重文指定を受けていない像はその寺のカタログや、地方仏を取り上げた本などで見るくらいである。スポットが当っていないのが実状だ。

それには写真の撮り方も大きい。僕が特にグッときた仏像は“河津・南禅寺の諸像”と題された破損仏の写真である。

ちなみに破損仏とは“激しく傷んだ仏像”のこと。明治の廃仏毀釈か、またはそれ以前、戦火から逃れるため、その地の者が土中に埋め隠していたとか理由はいろいろある。

そんな状態だから国宝指定は縁遠い。しかし、どうだろう。歴史的な重要性としてはリッパな仏像とタメを張ってる気がするのだが。

先日、僕もこれに良く似た状態の仏像を滋賀県の黒田安念寺で見てきたところである。通称“いも観音”と呼ばれるそれら破損仏は、長い間、土中に埋め隠してあったものだと現地の方にお聞きして知った。

いも観音と呼ばれるのには諸説あるようだが、僕はその時、こう思った。

“お芋のような親しみのあるお姿に変化された観音”

でも、どうやら国はそんな庶民派仏像に国宝指定を下さないらしい。

河津・南禅寺の諸像も同じである。

僕がアーネスト・フェノロサだったら、

「ソッコク、コクホー!」(即刻、国宝!)

と、言ってあげられるのになぁ。とても残念。

そうそう、本書の観福寺・銅造懸仏にもグッときた。解説にもあるが、この懸仏、かつては香取神宮の本殿に本地仏として祀られていたものらしい。

本地垂迹説とは“本体であるインドの仏(=本地仏)が、ローカライズして仮の姿を現したのが日本の神であるという考え方”。

仏像少年だった頃の僕は、これがなかなか理解出来ずにいたが、キープオン古寺巡礼のお陰で今ではすっかり本地垂迹説のトリコだ。

懸仏、いいよねぇ。各地でたくさん見てきたけど、観福寺のはもう、国宝クラスじゃなく、国宝で良くない?

“(明治の)神仏分離令を受けて神宮から放出され、危うく鋳潰されそうになっていたところを佐原(香取市の中心部、利根川水運で栄えた)の旦那衆が買い取り、観福寺に納めたと伝えられます”と、書かれてあり、やっぱ、これも庶民派の流れだ。

歴史的価値で言えば、この懸仏も十分にあると思うけどな。

かと言って僕は、それらが全て国宝になればいいと思ってるわけではない。

僕がグッとくる宝なら「僕宝」でいい。でも、国宝指定を受けると、国から多額の援助金が寺に出るっていうじゃないか。

そうなれば修復も出来、リッパな収蔵庫だって建てられる。

かつて、地方仏をたくさん所蔵するお寺の住職がこんなことをおっしゃってた。

「この阿弥陀像はな、釈迦像に作り変えると、重要文化財の指定が受けられると聞きましてな」、何じゃそりゃ? である。

どうも歴史的価値ってやつも何だかとても怪しいもんだと思った。

だからこそ、『国宝クラス仏をさがせ!』の精神は重要なのだ。それは先に述べたマイ価値観が問われているから。いや、あなたのマイ価値観が試されていると言ってもいいだろう。

先ずは瀬谷貴之さんが著した本書で、じっくり国宝クラス仏を鑑賞(写真も抜群にカッコイイから!)した後、実際、そのお寺で確かめてみよう。たぶん“要連”(事前に連絡を要する)のところが多いと思われるから注意。

それで、しっかりマイ価値観を育み、今度は、自分だけの国宝クラス仏捜し。そんな旅に出てみるのもいいんじゃないの?

(みうら・じゅん イラストレーターなど)

波 2024年6月号より

単行本刊行時掲載

試し読み動画

イベント/書店情報

著者プロフィール

瀬谷貴之

セヤ・タカユキ

1971年、茨城県生まれ。東北大学大学院文学研究科博士課程後期単位修得退学。日本学術振興会特別研究員DC・PDを経て、神奈川県立金沢文庫主任学芸員。専門は日本彫刻史。これまでに、「霊験仏―鎌倉人の信仰世界」「運慶―中世密教と鎌倉幕府」「解脱上人貞慶―鎌倉仏教の本流」「東大寺―鎌倉再建と華厳興隆」「運慶―鎌倉幕府と霊験伝説」「春日神霊の旅―杉本博司 常陸から大和へ」「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」などの特別展を担当。著書に『運慶と鎌倉仏像 霊験仏をめぐる旅』(コロナ・ブックス)。