忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉

1,705円(税込)

発売日:2025/01/23

- 書籍

- 電子書籍あり

遠くなったあの時代が、活き活きと、温かく胸を満たす──。

「チグハグさ」が魅力の寺山修司の才能、小林秀雄が漏らした死の真実、墓場までイメージを背負って去った八千草薫、徹夜麻雀で見せた秋山庄太郎の悪ガキ振り、瀬戸内寂聴との長く不思議な縁、徳大寺有恒がヤクザ映画の主人公のように放った一言、追放者である人間の印を「刻印」された三木卓──。甦る昭和の思い出46編。

はじめに

寺山修司

ぼくはあなたよりも、あなたが読んでいる本に興味があるんだ

徳大寺有恒

命、お預かりします

小林秀雄

人間は生まれた時から、死へ向かってとぼとぼ歩いていくような存在です

八千草薫

激しい豪雨ではなく日本らしい雨期になって欲しいです

秋山庄太郎

鍛えれば歯茎でスルメでも噛めるんだ

三木 卓

ぼくらは同じ刻印を背おった人間だから

藤子不二雄(A)

みんな薄情なんだなあ

犬養道子

世の中はちょっとルーズなほうが住みやすいのよね

深作欣二

嘘をつくなら壮大な嘘をつこう

リチャード・アヴェドン

わたしが撮ると、すべてが美しくなってしまう

石岡瑛子

優秀な人ばかりで作りあげた仕事は、百点はとれても百二十点はとれない

城山三郎

この人、君のお古じゃないんだろうね

芦田伸介

人生、思い通りにはいかないものです

瀬戸内寂聴

鏡花賞ほしいから選考委員やめようかな

林 達夫

その土地に根ざしたものより、移植されて育った植物のほうが強い

大原麗子

やっぱり体温が伝わってくるって、いいね

立松和平

仏教は因果を説く宗教ではない

加藤唐九郎

男なら必ず振り向かなきゃ駄目だ

和田 誠

絵は結局、相手が描くんだよ

阿佐田哲也

ぼくは、普通の職業につきたかったな

小島武夫

麻雀はプロだが、歌は素人だからなあ

高田好胤

新しい割り箸を使って、そのまま捨ててしまうのは勿体ない

ワルワーラ・ブブノヴァ

詩は読むものではありません。歌うものです

野坂昭如

おれは徹底的に偽悪を演じるから、あんたは偽善に徹してくれ

浦山桐郎

原作をどう毀すか、ということ

池島信平

どんなに立場のちがう人とでも、会って話をしなさい

桃山晴衣

母音を美しく発声するには、口をあまり大きく開けないことが大切なのに

奥野健男

これだけ僕が推しても、駄目ですか

星野哲郎

歌も芝居も、ダレ場というものが必要なんじゃないのかな

杉村春子

あなた、トモコと仲良しなんだって?

C・W・ニコル

きちんとひげを剃る。そんなタイプの男が、いざという時に強かったんです

藤澤武夫

若者には祭りが必要なんです

岸 洋子

これ、なんだろう。フカヒレかな?

井上 靖

「わたしの城下町」みたいな歌を書いてみたいと――

石川順三

ジャズってチンドン屋の音楽だよね

矢崎泰久

しごく淡々として明かるかった

馬淵玄三

うまい歌じゃなくて、いい歌をききたいんだ

田村泰次郎

外国人に気やすく謝っちゃ駄目だぞ

野村沙知代

同じ大変な年に生まれたんだから

高橋和巳

この俺にマンボなんか踊らせやがって

吉岡 治

いまは童謡の時代ではないのかもしれない

沖浦和光

あの海にはね、一生ずっと船の上で暮す人々がいたんだよ

ローレンス・ダレル

年老いた作家には、これしかないんだよ

野見山暁治

べつに、なーんもしてません。ただ絵を描いてるだけですよ

半村 良

えっ? キョウカショ?

父・信藏

寝るより楽はなかりけり。浮き世の馬鹿が起きて働く

おわりに

書誌情報

| 読み仮名 | ワスレエヌヒトワスレエヌコトバ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮選書 |

| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 208ページ |

| ISBN | 978-4-10-603920-1 |

| C-CODE | 0395 |

| ジャンル | 文学・評論、ノンフィクション |

| 定価 | 1,705円 |

| 電子書籍 価格 | 1,705円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2025/01/23 |

書評

昭和の人々の言葉の先に見えてくるものは?

高校時代の終盤、初めての鉄道一人旅をした行き先は、金沢でした。当時、私には五木寛之ブームが到来しており、作品に出てくる金沢という街に、憧れを抱いていたのです。

昭和末期、世がバブルへと転がっていく頃の東京の高校生だった私の生活はからりと明るく、そこには微塵の湿り気も漂っていませんでした。だからこそ私は、五木作品に漂うほの暗さや湿り気に惹かれ、金沢を訪れたのでしょう。

それから、四十年。『忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉』を読んでいる時に私が感じたのは、昭和を濃厚に生きた人々が抱く湿度でした。五木寛之さんが実際に会い、言葉を交わした多彩な人々の言葉が本書には収められていますが、言葉の端々から、昭和という時代の香りが、湿度とともに漂ってきたのです。

大学時代、同級生だった三木卓と構内のベンチでコッペパンを分け合っている時、

「ぼくらは同じ刻印を背おった人間だから」

と三木が漏らしたのは、彼は旧満州から、そして著者は平壌から引き揚げてきた過去を持っていたから。引き揚げ者は難民ではなく、自分の国に「追い返された人間」であり、自身が育った地について「郷愁で語ることはできない」からこそ、彼等はその背に、生涯消えない刻印を負いました。

また童謡の作詞家である吉岡治は、作詞家仲間だった著者に、

「いまは童謡の時代ではないのかもしれない」

とつぶやきます。童謡が花形だった時代は終わり、世間は既に新しい歌を求めていたのであり、栄枯の寂寞が彼の言葉からは漂うのです。

『艶歌』をはじめとした、芸能界ものの五木作品も好きだった私。吉岡治のみならず、本書に何人も登場する昭和の芸能界の人々の言葉にも、「これはまさに、あの小説に登場する人々の言葉!」と興奮しました。

たとえば、『艶歌』『海峡物語』の主人公である「高円寺竜三」のモデルとされた音楽ディレクター・馬淵玄三。彼は、

「うまい歌じゃなくて、いい歌をききたいんだ」

と言い、レコーディングの時、歌手に何十回と繰り返し歌わせたのだそう。そして突然、

「よし! できた」

と立ち上がるという「時代劇みたいなレコードの世界」があったというのは、一発本番の「ファースト・テイク」がYouTubeで人気の今からすると、まさに時代劇的です。

作詞家の世界で「大先輩」だった星野哲郎に、著者が「ぼくの書く歌は、どうしてヒットしないんでしょうかね」と訊ねた時の返事も、本書には記されます。星野哲郎は「あなたの歌詞は、最初から最後までキチンとし過ぎてる」として、

「歌も芝居も、ダレ場というものが必要なんじゃないのかな」

と応えるのでした。

サビの前は、どうでもいい言葉の方がいい。「全部キラキラしてると、サビが立たない」というその教えは、時代を問わず、様々な場面に当てはまります。

多くの言葉の中から、ただ一言だけを切り取ることによって、発言者の人となりを鮮やかに浮かび上がらせるこの本。しかし読み終えた先に見えたのは、五木寛之という作家の姿そのものでした。文学、芸能、学術、宗教、実業界等、様々な世界の人が本書には登場しますが、その交友関係の豊かさは、著者の人生の広さと深さを示します。そして多くの出会いと会話から作家が何を得たかを知れば、人生曼荼羅図のようなものが、浮かび上がってくるかのよう。

本書を読み終えて、自分もまた昭和人の一人、との意を強くした私。実は先日、仕事で初めて五木先生にお会いする機会を得たのですが、このような時が来るとは! と報告したくなった相手は、亡き親の他にもう一人、高校時代の自分でした。

「四十年後、五木先生にお目にかかる時が来るよ」

と、一人とぼとぼ金沢へ向かう自分に、言ってやりたくて仕方ありません。

(さかい・じゅんこ エッセイスト)

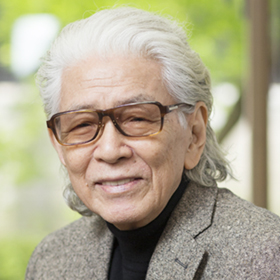

著者プロフィール

五木寛之

イツキ・ヒロユキ

1932(昭和7)年福岡県生まれ。作家。早稲田大学露文科中退後、編集者などを経て『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞、『青春の門 筑豊篇』他で吉川英治文学賞、『親鸞』で毎日出版文化賞を受賞。『大河の一滴』『忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉』『よりそう言葉』など著書多数。