(後編はこちらから)

書体には、それぞれの持ち味を最大限発揮できる「本文=適所」があるってご存知ですか? それぞれの作品にふさわしい書体選びを、神品「ヒラギノ体」の創始者が伝授します。

この講演は今回で二度目の開催になるんですが、前回も参加された方、いらっしゃいますか? 1/4ぐらいしか手が挙がらない。あんまり評判良くなかったんじゃないですか?(会場笑)

今回は、「書体の適材適所」というテーマでお話しします。どのような小説にどの書体を選べばいいのか、一緒に考えていきましょう。

まず、「ふさわしい書体」というものの分かりやすい例として、様々な特殊書体をご覧いただきます。これらの書体が一体何のために作られ、どういった特徴を持っているのか一つ一つ見ていきましょう。

これは何と呼ばれる書体でしょうか(図1)?「古今亭」と書いてあるぐらいですから寄席に使われる書体で、ずばり「寄席文字」といいます。江戸時代、主に落語興行のポスターに使われた書体で、江戸文字(当時盛んに使用されたデザイン性の高い文字群)の一種です。この文字は書き方が結構面白くて、たとえば「今」の二画目の払い、ちょっとはねてありますよね。実はこれ、わざわざ画を改めてチョンとつけてるんです。同じように、五画目の縦線は撥ねているのではなく、あとから縦線にくっつけるように書いています。

二つ目は、勘亭流(図2)。歌舞伎の番付に使われた文字です。

これはかつて第一人者だった竹柴蟹助さんという方が書かれたもので、銀座の歌舞伎座の演目を紹介する看板などに使われていました。筆で、一発で書かれています。

勘亭流は全国各地それぞれの地域でスタイルが異なるので、大阪の方にとって東京の竹柴さんが書いたものは「あんなのは勘亭流じゃない!」というぐらい非なるものに映る。確かに僕も、京都南座の看板を見ると、「あ、まったく違うな」と思いますね。なんとなく、東京のより可愛くて簡略化された感じがするんです。

実は、寄席文字と勘亭流ってもともとすごく似た文字だったんです。それを橘右近さんという方が「橘流」なる寄席文字を創始して徐々に洗練させていって、現在のような特徴ある文字になりました。実は僕、40年ぐらい前に橘さんのご自宅にお邪魔したことがあるんです。玄関を入ると、いきなりあの「笑点」の額が目の前に掛かってました。(今は右近さんのお弟子さんの左近さんが書かれたものになっています)

橘家の蔵書は全て茶色い紙でカバーしてあって、背表紙に寄席文字の、きっちりとしたタイトルが書いてあるんですよ。それがものすごくきれいだった。しかも襖には寄席文字の、小さな千社札のようなものがずらりと貼ってあって、なんというか、うっとりしましたよ。しかも贅沢にも、当時僕が所属していた温泉友の会にちなんで、「湯友」って橘さんに書いてもらったんですよ。いいでしょう?(会場笑)

橘流の寄席文字は、フォントにしてはいけないらしいんです。なぜなら橘流を正式に継承している方々が全国各地にいて、それぞれの工房で書き続けながら、手で繋いでいってるからです。つまり、誰もが勝手に使えるようなものではないんですね。現在は18名の方が正式な継承者として認められています。

図3 上は六十余年前の某新聞、下は最近のもの。

「新聞書体」(図3)というのもあります。新聞を取っていない方、手を挙げてみてください。(約4/5が挙手)多いですね。ニュースはネットで見ているんでしょうか。新聞書体はスマホでは使われていないのであまり見慣れないかもしれませんが、ご存知のようにちょっと平べったいんですよ。横:縦=10:9ぐらい。ちなみに2008年まではこれが10:8でした。ちょっと紙面を思い出して頂ければと思うんですが、新聞には段がありますよね。当時はその段の縦に15文字収まっていました。今はご覧のとおり12文字です。3字減らすことで文字を大きくしたんですね。新聞の主な読者であるお年寄りの目により優しい組になりました。

それから、「横太明朝体」(図4)。これは文字通り、横線が太い明朝体。昔のブラウン管テレビは走査線が横に走っていて、解像度も低いので明朝体の特徴である細めの横線がとんでしまうんですね。それでテレビ用に横線が太めの書体を開発することになりました。

次に「教科書体」(図5)。小学校の教科書のための文字です。特に書写と国語が強く連携していて「読み」や「書き方」を学ぶのに便利に作られています。明朝体に似ているようで少し違いますよね。アルファベットとか数字が、ちょっと丸ゴシック(図6)ぽいです。子どもたちは普段鉛筆を使っているので、こういう等線体(線幅が均一な書体)で、大ぶりな作りになっています。字がよりはっきりと見えた方がいいので。ちなみに文字に一箇所ずつ白丸がついていますが、これ、何だと思います?

(聴衆の一人――「書き順?」)

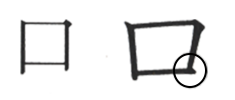

そうなんです。これ正確な書き順を覚えるための注意喚起なんです。教科書体は唐の時代から続く楷書の伝統的な書き方にすごく忠実に作られていて、基本的には、先に書く線が突き出るように作られています。例えば「原」。これは横が一画目、そしてはらいが二画目。だから横棒が突き出る形になります。「成」ははらいが一画目で横が二画目。だからはらいのほうが突き抜けてますよね。一方「口」の場合は変わっていて、最後の画が横に突き出ています(図7)。これは書き順とは関係なく、連綿と続く書き癖を踏襲しているんですね。

図7 右は教科書体、左は明朝体。

こういう細かい点の処理はかなり判断が難しい。だからいつも教科書会社の人たちにチェックしてもらっています。おそらく各教科書会社には、それぞれにお付き合いのある専門家の方がいて、その方の指導のもとに判断されているんじゃないかと思います。というのもあってか、昔は光村図書と東京書籍とでは微妙に処理が違ったんですよ。例えば「恩」の五画目が「止メ」だったり「ハライ」だったりしていました。最近はだんだん似てきていますが。

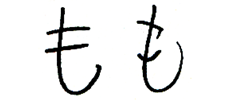

余談ですけど、最近、平仮名の「も」を横棒から書く人いるんだよね。普段いろんなところで学生を見ていますが、どこにでも必ず一人はいます。文字づくりの講義の最初にレタリングのデザインを書くんですが、それを見ると分かる(図8)。

図8 右は正確な書き順、左は誤った書き順の字。

正確な書き順の「も」は、一画目のおわりに、二画目の横棒に向かう上向きの筆運が残るじゃないですか。一方で間違った書き順の「も」は二本の横棒が平行になってしまいます。だからもう、一目で分かっちゃうんです。

これからの書体

ここまでは、特別な使命をもって生まれた文字についてお話ししましたが、「書体の適材適所」の醍醐味は、私たちが普段使っている書体にこそあります。

「明朝体」と「ゴシック体」、この二つは、これまで出てきた書体と違って、いろんな場面で使える、いわば応用力の高い書体ですよね。しかし明朝体にもゴシック体にも、いろんな種類があります。その中からまさに適材適所を、私たちが選んで使うわけですよね。

明朝体は、日本で最も多く使われる書体で、基本的に長文を読むために縦に組むためのものです。もちろんなかには長文を読むには太すぎるものもありますが。

一方、ゴシック体は、出来た当初はタイトルや小見出しに使うための、書体でした。ところが近年スマホでもパソコンでも、本文はゴシックですよね。なぜかというと、先ほど触れたように明朝体では横線が細すぎて液晶ではとても見にくい。それで横太明朝体が開発されましたが、でもやっぱり電子媒体の本文には線の太いゴシック体の方が安定して読み易いと考えられるようになったんじゃないかと思います。しかも今では組はほとんどが横組みですよね。

僕はまさにこの変化が、「これからの書体」を考えるキーになるんじゃないかと考えています。つまり、より横線が安定して見える、また横組用の新しい仮名書体を作るべきなんだろうと。

一方で、液晶の解像度がかなり上がってきたことで、明朝体に回帰していく、という可能性が考えられます。そのあたりはまだはっきりとは分からないです。少なくとも次にイニシアチブをとるのはこれまでの明朝体ではないんじゃないかなと僕は思います。

ちょっと詳しい話になりますが、作った書体を提供するには大きく2つの方法があります。一つ目は、デザイナーや印刷所が利用しているさまざまな書体が搭載されたライセンス製品を売るやり方。代表的なものを挙げるとモリサワさんという会社が作った「PASSPORT」や、フォントワークスさんの「LETS」など。これらは出来てからもう10年以上経ちます。先ほど「ライセンス製品」と言った通り、これらは買えば書体を所有できるというようなものではないんです。つまり、ユーザーはライセンスを許諾されているだけで、契約から一年ごとに更新の時期が来て、改めて使用料を払う仕組みになっています。だからあんまり勝手なこと――たとえば中身を変えるとか――しちゃうと怒られます。当たり前ですけどね。(笑)

二つ目は、書体を買って自分のものにできちゃうよ、というやり方。これをやってるのはもうほとんどうちの会社(字游工房)ぐらいです。会場にモリサワの方がいるので聞いてみましょう。まだ販売もやってるんでしょうか?

(モリサワの人――「もうやってないです。700書体を年間4~5万円で貸し出しています」)

和文だけで700! どうかしてるでしょう⁈ (会場笑)うちの場合は1書体3万円で販売しています。1書体あたりだと一番高いのかも。

(聴衆の一人――「カタオカ(現:砧書体制作所)さんはもう少し高いものもあります」)

あ、へぇ。自分のところが一番高いと思ってました。(会場笑)というように、現在はライセンス商品が主流となっています。だけど、700もの書体を使うのかな? という疑問はいつもあります。「適材適所」ということを考えた時に、どうなんでしょうね?

そもそも「フォント」って?

これも今日是非お話ししたいと思っていたんですが、一つの書体を作るとなると、2万3千字をデザインすることになります。

なんでそんなにたくさん作る必要があるの? って思うじゃないですか。常用漢字(新聞などで使われる漢字)は全部で2千136字です。それなのになぜ7千字、あるいは1万4千字も作る必要があるのでしょうか。……なぜなら出版物って、古い文字や著者名を正確に表記しなきゃいけないじゃないですか。例えば名字のワタナベの「ナベ」は全24種類(邉、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 など)ありますが、一応全て作っておかなきゃいけない。そうすると僕たちはほとんど保険のために1万4千字分作業することになる。ほとんど使われることのない漢字を、一生懸命作っているんです。それで値段は据え置きっていうね。(会場笑)

など)ありますが、一応全て作っておかなきゃいけない。そうすると僕たちはほとんど保険のために1万4千字分作業することになる。ほとんど使われることのない漢字を、一生懸命作っているんです。それで値段は据え置きっていうね。(会場笑)

そしてその2万3千字をAdobe(主にメディア関連のソフトウェアを作る会社)がおおまかに2段階に分類していて、それにのっとってある程度売り分けるということをしています。例えば、「游明朝体Std」、「游明朝体Pr6」という書体があります。Stdというのはスタンダードの略で、これはざっくり1万字のセットです。Pr6は2万3千字のセットです。

ちなみにフォントというのはこの文字のセットを指す言葉で、書体を指す言葉ではないんですね。書体っていうのはつまり、本来フォントのデザインのことなんです。

夏目漱石にふさわしいのは?

いよいよ小説にあった書体を選ぶわけですが、その前にもう一つ、書体と密接な関わりを持つ「組版」についてお話しします。

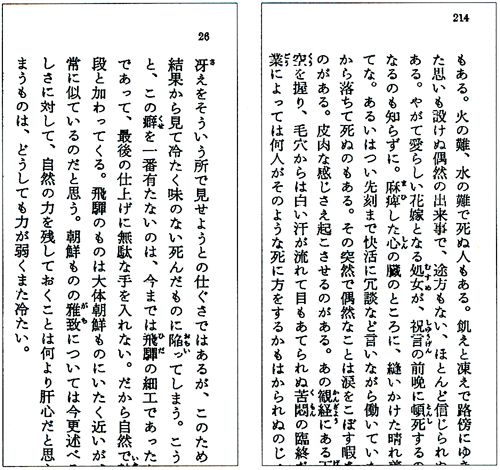

図9

まず、岩波の『漱石全集』(図9)。これ、僕が浪人していたころに買って、すごく大事にしていた本です。読むと頭がよくなるような気がするんですよ。そんな気、しません? こんなこと言ってるから二浪したんです。(会場笑)これは精興社という印刷会社の精興社明朝体で組まれていて、漢字が大きくて、仮名が小さいのが特徴です。それでこの余白や行間がうまれて……という、こういったすべての要素が僕は大好きです。書体を作る上で、僕にとってはこの組が一つの基準になっているような気がします。ただ残念なことに、のちの『漱石全集』は、写研の本蘭明朝で組まれています。僕、その新版が出版されたころちょうど写研にいたから、本蘭には申し訳ないけど、正直ガッカリしました。

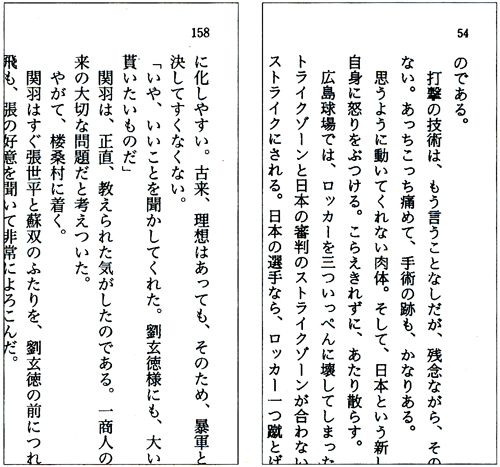

図10 右は旧版の岩波文庫、左は現在の岩波文庫。

というのは、本蘭明朝体はとてもよくできた書体で、文庫など小さなサイズで読むのには適しています。明るくて、モダンなんです。だけど明治の文豪の作品にはちょっと軽すぎるように思うんです。

それから、新旧の岩波文庫です(図10)。右が古くて左が新しいんですが、古い方、字が小さくないですか? 昔はこういうのをポケットに入れて、やっぱり頭がよくなる気がしてた。なんだかほら、すごくいいことが書いてありそうじゃないですか。決してふざけていない感じがして。新しい方は多少文字が大きいですが、今ではさらに大きくなっているんじゃないでしょうか。

活字を大きくするのって、昔は大変だったんですよ。金属活字の時代は一文字ずつのボディ(一文字分の大きさの四角い枠)を並べて組んでいたわけで、大きさを変えるにはそのボディごと変えるしかなかった。だから当時は、決められたボディの内にいかに読みやすい文字をデザインするかがきちんと考えられていたんです。ところが今は、写植にしてもDTP(コンピュータを使用した組版)にしても、設定でポイント数や級数を変えれば、アッという間に大きくできちゃうので、サイズ毎にデザインするという工夫が忘れられているような気がします。

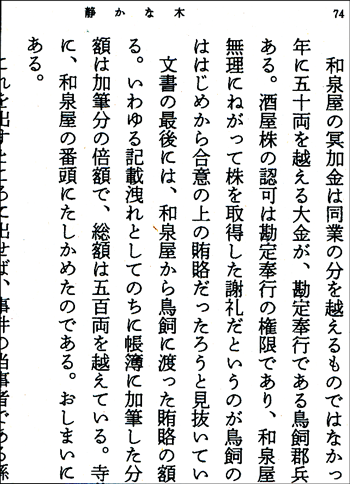

先ほど講談社の方と名刺交換させていただいて、非常に言いづらいのですけれども、光文社文庫(図11の右)と講談社文庫とは、見た目は全然違いますが、どちらも本蘭明朝を使っていました。お手元の例を見て、率直に、どっちが読みやすいと感じますか。講談社文庫が読みやすい方(ぱらぱらと挙手)、光文社文庫が読みやすい方(9割強が挙手)、おお! やっぱり。この違いの秘密は「組」にあります。

どうなっているのかというと、光文社は割合普通の組み方をしていて、講談社のほうは文字の大きさと字間が調整されてます。現在の活字は、「仮想ボディ」と呼ばれる枠をつなげて組を作ってるんですが、講談社文庫では仮想ボディをやや大きくして、かつ少しずつ重ねてるんですね(重なりの幅はすべて均等)。

なぜそうしていたかというと、当時の写研営業マンの提案だったそうです。最近、本を読む人の年齢が上がってきたので文字を大きくしなければいけない。ところが、文字を大きくすると一頁に収まる字数が減って頁数が増える。するとお金が余計にかかって、最終的に本の値段が上がってしまう。じゃあ字間をつめましょう、ということになったようです。

図11 右は光文社文庫、左は読みやすくなった講談社文庫。

でもそんなことをすると、平仮名が多い部分はまだしも、漢字が続く箇所ではかなり読みにくい。時代小説の人名などで漢字が連なるところがあるじゃないですか。するともう、「アダダダダダダ!」って感じになっていた。これはなんとかしたほうがいいですよという話をして、今は本蘭明朝ではなくヒラギノ明朝を使っていただいて、少ーしだけ字間にゆとりをもたせています(図11の左)。

先ほど、以前の講談社文庫が読みやすいとおっしゃった方は、大変申し訳ないんだけど年配の方でした。だからやっぱりどんな書体や組が読みやすいのかは、一概に言うことはできないですね。

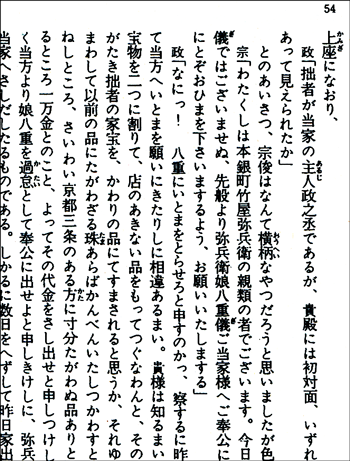

次は新潮文庫です(図12)。書体は秀英細明朝。ベタ(かつての講談社文庫のように字間を調整しない状態)で組んでます。これはすごくきれい。この小説ってすごい短くて、かつ組が他の新潮文庫よりゆったりしているんです(一般的に新潮文庫の本文組は38字×16行、図12は35字×13行)。ちゃんと文字を大きく、かつ美しく見せるようなデザインになっていますよね。

図12

最後は講談社の名作文庫(図13)。これは写研の石井細明朝体-NKLという、名品と呼ばれる書体です。でも組としてはあまりよくないですね。何というかこの書体って、小さな級数で読ませる文字としてちょっと印象が弱すぎるんだと思います。大半の活字は、例えば「の」のはらいの先端など、ちょっと太めに作ってあります。

図13

ところが、この石井明朝は本当に筆で書いたような、スーッと抜けていくようなデザインなんです(図14)。で、これをさらに転写してオフセット(印刷に使う版)を作るので、「の」のはらいなんか、もうすんごく頼りなく、消えていく感じになります。だから全体の印象が弱くなるんですね。

図14

それでは、前置きが大変長くなりましたが、今回のメインテーマに入ります。ずばり、「この小説にはどの書体を選べばよいのか」。

於・ラカグSOKO

(次号に続く)

波 2017年8月号より

(後編はこちらから)