お知らせ

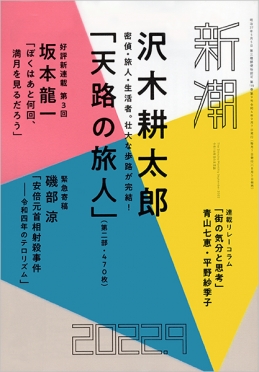

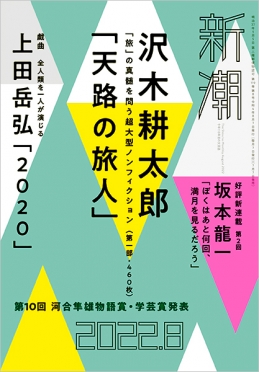

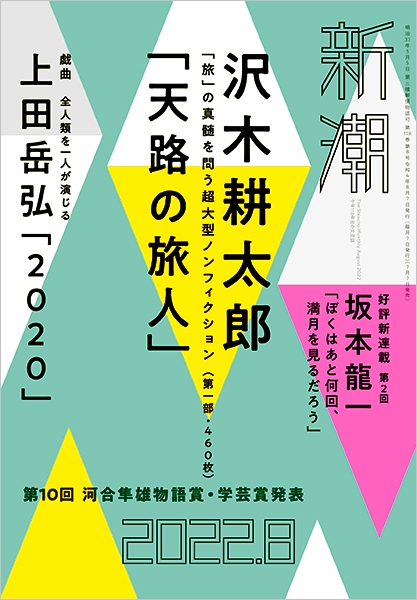

沢木耕太郎氏、9年ぶりの長編ノンフィクション

「天路の旅人」930枚を、月刊文芸誌「新潮」で

第一部・第二部と異例の二ヶ月連続掲載

7月7日(木)発売の月刊文芸誌「新潮」8月号と、8月5日(金)発売の「新潮」9月号に、『深夜特急』の沢木耕太郎氏がどうしても描きたかった、稀有な旅人・西川一三の旅と人生を描く、9年ぶりの長編ノンフィクション930枚を二ヶ月連続掲載で発表します。

日本紀行文学の金字塔『深夜特急』で知られるノンフィクション作家・沢木耕太郎氏には、ここ四半世紀ずっと足跡を追い続けてきた旅人がいました。その人の名前は西川一三。彼は、第二次世界大戦末期、日本の密偵として、中国大陸の最深部まで潜入しました。蒙古人のラマ僧のふりをして、内蒙古からチベットまでほとんど徒歩でたどりついた頃に、日本は終戦。その後も、インド、ブータン、ネパールなどに旅を続けた彼は、逮捕され、日本に送還されました。旅はあしかけ8年に及びました。

西川一三氏には、自身が執筆した著書『秘境西域八年の潜行』がありますが、沢木さんは、実に七回もヒマラヤの峠を越えた超人的な旅人でありながら、帰国後は別の仕事について淡々と生きた西川氏の人柄やたたずまいに感銘を受け、西川一三という旅人の旅と人生を新たに描きなおそうと決意します。

帰国後、GHQによる一年間の聞き取りがあったあと、出版のあてもなく記憶だけで『秘境西域八年の潜行』3200枚を書き、その後、生きるために縁もゆかりもない盛岡で小さい会社を経営、元日以外の364日はひたすら働いていたという西川氏。

沢木氏は、生前に一年間徹底的なインタビューを行い、さらに、奇跡的に見つかった『秘境西域八年の潜行』の編集前生原稿と出会い、この作品を書き上げました。本作冒頭、四半世紀前の盛岡の居酒屋で、沢木氏が年老いた西川氏と出会う場面から、読者は読みだしたらやめられません。

沢木氏にとって、『キャパの十字架』以来、9年ぶりの長篇ノンフィクションとなります。また、930枚は沢木氏のノンフィクションとしても最長の作品です。そして、文芸誌「新潮」掲載の沢木氏の作品としては、1995年7月号の『檀』、2005年8月号の「百の谷、雪の嶺」(単行本時に『凍』に改題)以来の大きな作品になりました。今年を代表する一冊になるであろう、沢木氏の大型ノンフィクションにご注目ください。

<沢木耕太郎氏コメント>

海図のような

ここ何年と、新型のウイルスの流行によって、外国を自由に旅することができなくなってしまった。私も、初めて取得した二十代のときから、これほどパスポートを使わない期間が長かったことはない。

しかし、実を言えば、私はほとんど退屈していなかった。

ひとりの人物の旅を辿るため、書物上で、地図上で、あるいはグーグルアース上で、その足跡を追いつづけていたからだ。

第二次大戦末期、ひとりの日本の若者が、敵国である中国の、その大陸の奥深くまで潜入した。彼はラマ教の巡礼僧に扮した「密偵」だった。しかし、彼は日本が敗れたあともなおラマ僧に扮しつづけ、実に足掛け八年に及ぶ旅を続けることになった。

彼、西川一三の旅も長かったが、その彼を描こうとする私の旅も長かった。彼と最初に会ったときを発端とし、この「天路の旅人」が書き上がったときを終結とすれば、発端から終結まで実に二十五年もかかったことになる。

西川一三を書く。

だが、その西川が自らの旅について記した『秘境西域八年の潜行』という書物がありながら、あえて彼の旅を描こうとするのはなぜなのか。

私は、何度も、そう自問した。

そして、やがて、こう思うようになった。私が描きたいのは、西川一三の旅そのものではなく、その旅をした西川一三という旅人なのだ、と。

たぶん、ここにこのような人がいた、あるいはそのときこのような事があったという、その「人」や「事」に対する驚きが、ノンフィクションの書き手をひとつの作品の執筆に向かわせる最初の一蹴りになる。

この「天路の旅人」は、ここにこんな人がいたのかという驚きから出発して、その人はこのような人だったのかというもうひとつの驚きを生むことになった。

確かに『秘境西域八年の潜行』という書物は存在する。しかし、それはあまりにも長大すぎるため、最初から最後まで読み通すことのできた人がどれくらいいるかわからないほどだ。さらに、それを精読した人ということになると、かなり数は限られてくるだろう。

この「天路の旅人」が、『秘境西域八年の潜行』という深い森を歩くための磁石のような、あるいは広大な海を航海するための海図のようなものになってくれればとも思う。

沢木耕太郎

関連リンク

著者紹介

沢木耕太郎サワキ・コウタロウ

1947年、東京生れ。横浜国大卒業。『若き実力者たち』でルポライターとしてデビューし、1979年『テロルの決算』で大宅壮一ノンフィクション賞、1982年『一瞬の夏』で新田次郎文学賞、1985年『バーボン・ストリート』で講談社エッセイ賞を受賞。1986年から刊行が始まった『深夜特急』三部作では、1993年、JTB紀行文学大賞を受賞した。ノンフィクションの新たな可能性を追求し続け、1995年、檀一雄未亡人の一人称話法に徹した『檀』を発表、2000年には初の書き下ろし長編小説『血の味』を刊行。2006年『凍』で講談社ノンフィクション賞を、2013年『キャパの十字架』で司馬遼太郎賞を、2023年『天路の旅人』で読売文学賞を受賞。ノンフィクション分野の作品の集大成として「沢木耕太郎ノンフィクション」が刊行されている。