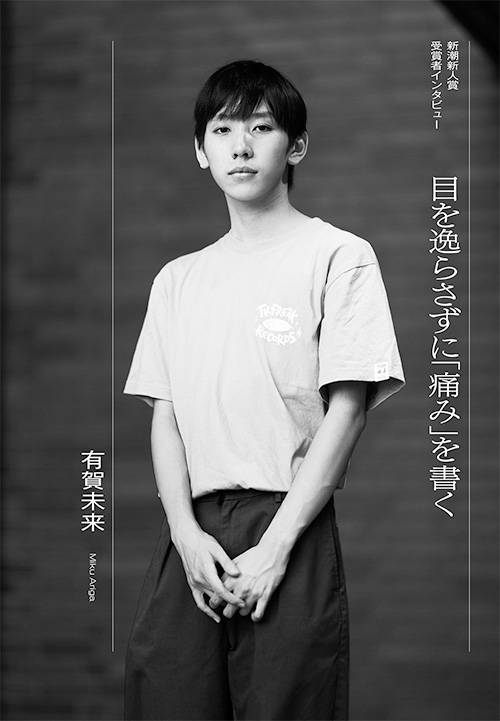

──このたびはおめでとうございます。受賞を聞いたときはどんなお気持ちでしたか?

とんでもないことになっちゃったな、と思いました。家族の方が喜んでいたので、逆に自分は冷静になってしまいました。一日経ってようやく実感が湧いてきた感じです。

──有賀さんが小説を書き始めたのはいつですか?

初めて小説を書いたのは今年の正月くらいです。もともと中学生の頃から短歌を作っていたのですが、高校二年生のときに書いたものが雑誌に載り、それを国語の先生に見せに行ったら、「小説を書いてみたら?」と勧められました。それから半年後に書いたのが最初の作品です。五千字程度の短いもので、当時自分が悩んでいた進路のことをテーマに、妹の視点から姉について語るという形式でした。完成させられたのは、その作品と、今回の受賞作でまだふたつですね。

──短歌にも取り組んでいたのですね。何かきっかけがあったのでしょうか。

短歌というと、古典的で難しいものだというイメージがあったのですが、ホラー作家の梨さんがTwitterに投稿していた短歌を見かけて、すごく面白そうだと関心を持ちました。それから書店に行って、穂村弘さん、飯田有子さん、笹井宏之さんなどの歌集を買って繰り返し読んでいるうちに、自分もこのようなものを書いてみたいと思って始めたんです。

──今回の受賞作では、香港にルーツを持つ語り手を採用していますが、どのような狙いがあったのでしょうか?

もともとアジアに興味がありました。特に香港については、中学生の頃に、都市が大きく変化する瞬間をSNSで目撃したことが印象に残っており、ずっと書きたいと思っていました。実際に行ったことはまだないのですが。

──具体的にはどのような光景を記憶していますか。

デモだったりとか、あとは民主活動家のアグネス・チョウ氏が逮捕されたことなどはかなり衝撃的でした。歴史が変わる瞬間というのは過去のものだと思っていたのですが、リアルタイムで、あまりにも大きな弾圧が起こるのを見て、自分がいま生きている世界が過去の悲劇と地続きであると実感しました。

──本作は星瑤の一人称での語りをベースにしながら、後半には実の母を思わせる人物が登場するパートなど、いくつかの異なる語りが挿し込まれます。構成や長さなどは初めからある程度決めていたのでしょうか。

一切決めていませんでした。とりあえず書けるところまで書いてみようと思って、人に向かって喋りかけるようなイメージで、思いついたものを順に書いていきました。

──読点で繫いでいくような文章が印象的で、選考委員からもこのリズムが素晴らしいという評価がありました。独自の文体を築き上げたわけですが、何がこのような文章につながっていると思いますか?

幼いころから、学校の作文の授業などで「一文が長すぎる」と言われることが多くて、あとは論理的な文章を書くのも苦手だという自覚があったので、何か書くときはできるだけ一文のなかで主語と述語をはっきりさせることを意識していました。ただ、多和田葉子さんの『犬婿入り』を読んだときに、なんというか、独特なリズムで、一文が長かったり、途中で主語が変わったりしていて、それが面白かったんです。小説においては、自分が欠点だと認識しているところがむしろ新しい魅力になるのではないかと感じました。その点では今回の文体には多和田葉子さんの影響があると思います。それから小説以外だと、音楽だったり、それこそ言葉のリズムを強く意識するようになったのは短歌の影響もありますし、あとは日常的に使っているSNSなど、小説以外のジャンルからも影響は受けているのかなと思っています。

──書いていて一番苦労されたのはどのあたりでしょうか?

自分が当事者ではないものをテーマにするということで、第三者が、リアルタイムで起きていることについて書くのはある種の暴力だと思ったので、 その部分で結構悩みました。ただ最終的には、誰も傷つけないものを書くというよりは、傷つけてもその傷つけているという事実を無視しないで正面から向き合っていこうと、ある意味では開き直ったというか、そういう意識を持つまでに結構時間がかかりました。

──ザリガニ釣りや、きゅうりのにんにく漬けなど、細かい部分が小説の魅力に繫がっていると感じました。ご自身が経験したことを書いている部分もあるのでしょうか。

いや実は全く経験していないことばかりで、実際ザリガニ釣りはやったことがありません。ただシーンごとのディテールを書くことはすごく意識しています。感覚的な話になるのですが、自分の頭の中に場面を浮かび上がらせて、ズームアップしてスケッチするような感覚で書いていましたね。言葉として浮かんでくるというよりは、先に視覚的なイメージが浮かんできて、それを言葉にする形ですね。

また、香港の土地の描写については、自分が滞在したことも、暮らしたこともないからこそ、やっぱり基本的な部分については最低限押さえておかなくてはいけないと思い、ドキュメンタリーを観たり、ガイドブックを読んだり、香港が成立するまでの歴史について調べたりしました。あとは現地に滞在している人のブログなども色々と読みましたね。

──有賀さんの読書遍歴を教えていただけますか。

中学三年生の時に図書室で読んだ『戦争は女の顔をしていない』に衝撃を受けて、それから本格的に本を読むようになりました。それ以前はそこまで読書が好きというわけではありませんでしたね。コミックは好きで、吉田戦車さんやあらゐけいいちさんの作品を結構読んでいたり、ライトノベルなども多少読んではいたのですが。

──先ほど多和田葉子さんのお名前が出ましたが、現代の作家で、他に関心のある方はいますか?

高校生になって自分がすごく影響を受けたのはハン・ガンの作品です。最初に『少年が来る』を読んでから、日本語で読める小説はほとんど読みました。憧れの作家ですね。正面から見つめることが困難であるような暴力や「痛み」というものをまっすぐに見つめて、それを詩的な文章で表現しているところにすごく惹かれました。

──韓国の文学にも関心があるのでしょうか。

そうですね。初めて読んだのは、チョン・セランの『保健室のアン・ウニョン先生』という小説です。どういう経緯で読んだのかは覚えていないのですが、韓国という国がすごく身近で日本と共通点が多いからこそ、日本の小説とは異なる世界観を持っているところがすごく面白いと思って、それから色々と読んでいますね。

──ところで、有賀さんは現在高校三年生で、外国籍の方も多い学校に通われているとのことでしたね。

はい、学年の中で半分以上の生徒は、何らかの形で日本以外にルーツを持っていると思います。

──そのような環境で普段過ごされていることは本作に何か影響を与えているでしょうか?

深く関係していると思います。国籍や母語が個人のアイデンティティに直結するのかということは、ずっと考えています。友人の中には、日本国籍ではないけど、ずっと日本で暮らしてきた人もいれば、日本国籍で両親も日本人だけど母語は日本語ではないという人もいるので、パスポートだったり、使う言語だったりによってその人を定義できるのかということについては、書きたいと思っていました。

──次作の構想がもしあれば教えてください。

今回は痛みについて書いた作品だったので、次は痛みからの回復の過程を書いてみたいという気持ちがあります。同時に、今作は瞬発的な、叫ぶようなイメージの文体で書いたのですが、次はそれこそハン・ガンのような、静かな小説を書くことに興味がありますね。

──小説以外にはどんなことに興味を持ってきましたか。

美術に興味があります。中学生の頃から美術部で絵を描いていて、将来的には美術の大学に行ってグラフィックデザイナーになりたいと思っていたのですが、高校に入ってからは現代美術にも関心を持つようになり、デザインだけではなくて、ファインアートの表現にも取り組むようになりました。

──美術の方面でも今後の展望があれば教えてください。

彫刻や絵画といった形式に囚われず、とにかく様々な表現を試してみたいです。自分の手に最も馴染む美術表現をまだ見つけられていないので、あれこれ挑戦する中で模索していきたいなと。そういう意味では、美術と小説の創作も、別物と切り分けているわけではないですね。様々なチャレンジのひとつとして、小説にも取り組んでいきたいと思います。