堕落論

572円(税込)

発売日:2000/05/30

- 文庫

- 電子書籍あり

単に、人生を描くためなら、地球に表紙をかぶせるのが一番正しい――誰もが無頼派と呼んで怪しまぬ安吾は、誰よりも冷徹に時代をねめつけ、誰よりも自由に歴史を嗤い、そして誰よりも言葉について文学について疑い続けた作家だった。どうしても書かねばならぬことを、ただその必要にのみ応じて書きつくすという強靱な意志の軌跡を、新たな視点と詳細な年譜によって辿る決定版評論集。

書誌情報

| 読み仮名 | ダラクロン |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 338ページ |

| ISBN | 978-4-10-102402-8 |

| C-CODE | 0195 |

| 整理番号 | さ-2-2 |

| ジャンル | エッセー・随筆、評論・文学研究、ノンフィクション、ビジネス・経済 |

| 定価 | 572円 |

| 電子書籍 価格 | 572円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2008/05/01 |

書評

光っている本がある。

記憶のある限り、本と共に生きてきた。正確にいうならば、本棚と共に。読書家と呼べるほどの量は読んでこなかったが、家の本棚はいつもぎゅうぎゅうで、その光景を愛している。どこかで本は読み尽くすものではないとさえ思っている。鬼編集者だった祖父の書庫は、昔は庭にあり、書庫というよりほったて小屋と呼ぶほうがぴったりで心なしか傾いており、ギギギ……と木の扉を開けるとむせ返るほどのカビた匂いに包まれた。裸電球をパチリとつけると、黄色い光に照らされて天井までびっしりと色あせた本の壁が浮かび上がり、ギリギリ大人が通れるほどの通路にも本が積まれていた。残念ながら子どもの頃は祖父の仕事に興味を持つことはなかったが、あの小屋にはいつもミステリアスな魅力を感じていた。あの湿度、お化けがでそうな恐怖を含んだワクワクを肌が覚えている。

時が経ち、なぜか本に関わる仕事をしている人と結婚したため、家の中のどこもかしこも本が積まれている。彼の事務所も壁一面本棚なのだが、家も一部屋「本様」に捧げている。その上、押し入れ一つ分ほどの貴重な収納棚をまるまる文庫に取られてしまった。ここさえ使えれば私の洋服を収納できるのだが、とこれまで度々喧嘩の種にもなってきたが、頑なに文庫の収納は明け渡さない。

さて、久々にこの本棚を眺めていると、光っている本たちがあった。いつもこの時が心から好きだ。何を読もうかな〜と、意識と視界をボヤッとさせて眺めると、今手に取るべき本に導かれる。光を放っているかのように自然に。多くの場合、内容さえ覚えていないのに。宇宙からのメッセージを受け取っているような儀式である。

今日、そうして光っていたのは、坂口安吾の『堕落論』、さくらももこさんの『そういうふうにできている』、よしもとばななさんの(10歳頃から影響を受けて育ったので、どうしたって“さん”を付けてしまう、坂口安吾は呼び捨てなのに!)『アナザー・ワールド―王国 その4―』だ。

『堕落論』に収められている「FARCEに就て」は20代半ば演劇をかじっていた頃に読み、震えるほど感動を覚えた。目的意識をもった悲劇や喜劇よりも崇高なもの、道化や荒唐無稽と訳される“ファルス”の美しさについての短編だ。非論理的で不条理で、しかし真実に触れる、なによりも純度の高い芸術。触れた瞬間に訳もわからず涙が出るようなもの(今パッと浮かぶのはレオス・カラックス監督の「ホーリー・モーターズ」だ)。多くの場合それは、筋道立てて考えることのできない想像世界を描いている。けれど、安吾は空想は人間という「現実」から生み出されているのだから実在するのだ、と言い切る。「『感じる』ということ、感じられる世界の実在すること、そして、感じられる世界が私達にとってこれ程も強い現実であること」。形のないものに突き動かされ、志してきた者にとってこれほどの心強い言葉はない。続けてこう書かれている。「ファルスとは、人間の全てを、全的に、一つ残さず肯定しようとするものである」、そしてそれは「途方もない混沌を(中略)人間ありのままの混沌を永遠に肯定しつづけて止まない」ものだと。これはつまり、愛ではないか! 安吾! それは「愛」だよ! と肩を抱きたくなる。説明のつかないことも汚いことも生も死も丸ごと飲み込む愛に、私も近づきたいのだ、できれば音楽で。

涙を溜め読み返しつつ、他の2冊をめくる。『そういうふうにできている』は著者の妊娠出産体験をリアルに綴ったエッセイだ。痛いこと、恐いこと、便秘で苦しむこと、赤子が猛烈に愛おしいこと……本能的で、計算してもしかたがないことだ。妊娠出産には、なにか大きい力に従っているだけの自分をまるごと肯定するしかない場面が多々ある。よしもとばななさんの『アナザー・ワールド』もまた、形の見えない直感や霊感に導かれて大事な人と出会い、関係を深めていく。この物語だけではなく、ばななさんの小説の登場人物の多くは見えないものをはっきりと実在するものとして信じ、導かれていく。こじつけかもしれないが、安吾の信じたファルス、ももこさんの本能、ばななさんの霊的で直感的な人との関係性には、形のないものを信じ、導かれるというつながりがあるように思う。この3冊を手に取らせた本棚の中の光を、私はまた信じるのである。

(さかもと・みう ミュージシャン)

波 2020年4月号より

著者プロフィール

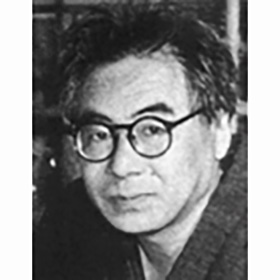

坂口安吾

サカグチ・アンゴ

(1906-1955)新潟市生れ。1919(大正8)年県立新潟中学校に入学。1922年、東京の私立豊山中学校に編入。1926年東洋大学文学部印度哲学倫理学科に入学。アテネ・フランセに通い、ヴォルテールなどを愛読。1930(昭和5)年同校卒業後、同人誌「言葉」を創刊。1931年に「青い馬」に発表した短編「風博士」が牧野信一に激賞され、新進作家として認められる。少年時代から探偵小説を愛好し、戦争中は仲間と犯人当てに興じた。戦後、『堕落論』『白痴』などで新文学の旗手として脚光を浴びる。