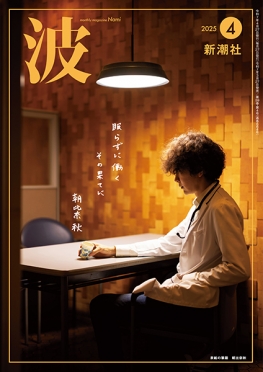

今月の表紙は、阿川佐和子さん。

波 2020年4月号

(毎月27日発売)

| 発売日 | 2020/03/27 |

|---|---|

| JANコード | 4910068230409 |

| 定価 | 100円(税込) |

【『アガワ家の危ない食卓』刊行記念特集】

阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第31回

太田和彦/娘が注いだビールの味

【隈 研吾『ひとの住処―1964-2020―』刊行記念】

[対談]隈 研吾×タモリ/タモリさん、隈研吾の案内で国立競技場を巡る!

【野村克也『野村克也の「人を動かす言葉」』刊行記念】

[インタビュー]甲斐拓也/野村さんの想いを胸に

【〈日本ファンタジーノベル大賞2019〉受賞作『約束の果て―黒と紫の国―』刊行記念特集】

[受賞エッセイ]高丘哲次/留守番電話

大森 望/前代未聞の偽史ファンタジー

村上 龍『MISSING 失われているもの』

内藤麻里子/再生する村上龍 表現の源を見つめる

アリ・スミス、木原善彦/訳『秋』(新潮クレスト・ブックス)

松田青子/抗い続ける人々のための薔薇

内藤 礼『空を見てよかった』

堀江敏幸/そのぼうようとしたひろがりのなかで

中野京子『画家とモデル―宿命の出会い―』

とに~/画家もモデルも僕らも、にんげんだもの

寺地はるな『希望のゆくえ』

三浦天紗子/傷を負った人を多く描いた小説

松原 始『カラスは飼えるか』

仲野 徹/脳内カラス化、おそるべし

姫路まさのり『障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。―ソーシャルファームという希望―』

奥山佳恵/この子らで変わる世の中のために

二宮敦人『紳士と淑女のコロシアム 「競技ダンス」へようこそ』

周防正行/「Shall we ダンス?」で描けなかった異世界

加藤 徹、林 振江『日中戦後外交秘史―1954年の奇跡―』(新潮新書)

西川 恵/日中が「戦争状態」だったころの人間的な友好の絆

堀内みさ、堀内昭彦『カムイの世界―語り継がれるアイヌの心―』(とんぼの本)

香山リカ/「生き方」の哲学

小林裕美子『2人目、どうする?』

小島慶子/祈りに近い何かを

井上はじめ『33歳で手取り22万円の僕が1億円を貯められた理由』

勝間和代/1億円を貯めるのに必要なものとは

カミュ『ペスト』(新潮文庫)

芳川泰久/コロナ・ウィルスと寓意小説

【短期集中連載】

小林信彦/『決定版日本の喜劇人』最終章・改 第2回

【短篇小説】

北村 薫/はな 前篇

【私の好きな新潮文庫】

坂本美雨/光っている本がある。

坂口安吾『堕落論』

さくらももこ『そういうふうにできている』

よしもとばなな『アナザー・ワールド―王国 その4―』

【今月の新潮文庫】

山口文憲/編『やってよかった東京五輪―オリンピック熱1964―』

吉岡 忍/やってみてよかった!?

【コラム】

水越武、中村浩志/解説『日本アルプスのライチョウ』

“愛のような夢”を実現した写真集

[新潮新書]

橋本愛喜『トラックドライバーにも言わせて』

橋本愛喜/「送料無料」の裏で起きている様々な犠牲

[とんぼの本]

とんぼの本編集室だより

三枝昂之・小澤 實/掌のうた

【連載】

バリー・ユアグロー 柴田元幸 訳/オヤジギャグの華 第12回

永田和宏/あなたと出会って、それから…… 第4回

南沢奈央 イラスト・黒田硫黄/今日も寄席に行きたくなって 第4回

小松 貴/にっぽん怪虫記 第4回

会田弘継/「内なる日本」をたどって 最終回

川本三郎/荷風の昭和 第23回

編輯後記 新潮社の新刊案内 編集長から

立ち読み

編集長から

今月の表紙は、阿川佐和子さん。

◎コロナ騒ぎで学校も休み、ライブも芝居もなくなって、「時間ができた今こそ長い本を読もう」みたいな掛声(?)があります。強いられた読書は味気ないものだから全面的な賛成はしませんが、「長い小説は若いうちに読んでおいて、粗筋を頭に入れておくことが大切なんだ」という、たしか大岡昇平の卓説がありました。この原文をずっと探索しているのに見つからない。

◎もう一つ探している文章(こちらは小説)があって――。二月の終りに五十一歳という若さで画家の筒井伸輔さんが亡くなりました。直接お目にかかったのは、個展の会場やご尊父の著書『聖痕』『モナドの領域』の装幀打合せなど十回程でしたが、就中『モナドの領域』の装画をご自分の車で運んできてくれた時(大きな絵でした)、「美しいひとだなあ」とひそかに思ったのを覚えています。物腰の柔らかな紳士なのに、いかにも芸術家らしく地上から少し浮いているような、澄明な雰囲気がありました。どこかこう、エンジェリックな感じ。そして訃報を聞いて思い出したのは、〈弟が四十代で亡くなり、姉が「あの子には幼い頃から天使的でエアリアルなところがあって、私は昔から無意識のうちに彼が夭折する、けれど何回も何回もくり返し生きる、そんな気がしていた」と回想する〉という短篇小説でした。前途有為な画家の死を、せめてあの姉のように思わなければ、やりきれない。ただ、この小説、間違いなく読んだのに題名も作者も思い出せません。どなたか心当たりはありませんか?

◎生前から決まっていた筒井伸輔展は予定通り、東京市ヶ谷の〔ミヅマアートギャラリー〕で開催されます。四月六日から。

▽次号の刊行は四月二十八日です。

お知らせ

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。

創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。

創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。

現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。

これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。