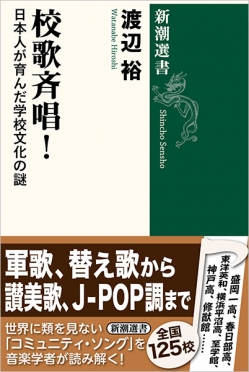

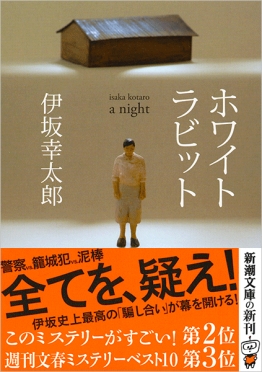

ホワイトラビット

781円(税込)

発売日:2020/06/24

- 文庫

- 電子書籍あり

銃を持つ男。怯える母子。突入する警察。読み手を魅了する伊坂マジックの最先端!

兎田孝則は焦っていた。新妻が誘拐され、今にも殺されそうで、だから銃を持った。母子は怯えていた。眼前に銃を突き付けられ、自由を奪われ、さらに家族には秘密があった。連鎖は止まらない。ある男は夜空のオリオン座の神秘を語り、警察は特殊部隊SITを突入させる。軽やかに、鮮やかに。「白兎事件」は加速する。誰も知らない結末に向けて。驚きとスリルに満ちた、伊坂マジックの最先端!

書誌情報

| 読み仮名 | ホワイトラビット |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | 三谷龍二/彫像・撮影、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 368ページ |

| ISBN | 978-4-10-125032-8 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | い-69-12 |

| ジャンル | ミステリー・サスペンス・ハードボイルド |

| 定価 | 781円 |

| 電子書籍 価格 | 737円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2020/07/10 |

書評

星座のような籠城劇

いやもう最高。『ホワイトラビット』には、読書の愉しみが詰まっている。ミルクレープの一層一層にそれぞれの美味が宿り、なおかつ全体として美味。そんな詰まり方だ。

兎田孝則は、ワンボックスカーを道端に止め、車外で冬の空のオリオン座を見上げながら、新妻である綿子のことを考えていた。そこに部下が戻ってきて、二人は車に乗り込む。後部座席には先ほど誘拐したばかりの女性。その女性をある場所まで運び、次の担当者に引き渡して任務完了。そう、兎田は、誘拐ビジネスを営む組織の一員なのだ。順調に営まれていたそのビジネスだが、ちょっと問題が発生していた。通称オリオオリオというコンサルタントによって、組織の金が詐取されてしまっていたのである。そんな状況だが取引相手には近いうちに送金せねばならず、送らないと大変なことになりそうで、組織はオリオオリオからの奪還を目論む。そしてオリオオリオを見つけるよう命じられたのが、そう、兎田だった。それも、綿子を人質に取られるかたちで……。

とここまではホンの発端なのだが、そこから先の展開は、おそらくあらゆる読者の想像の遥かに先を行っているだろう。例えば、読者に提示されるのは、勇介という青年と母親を人質に取った立てこもり事件だ。籠城の舞台となるのは、仙台の高台にある一軒家。やがて現場に警察が駆けつけ、特殊捜査班SITの夏之目課長が、立てこもり犯との交渉を開始する。そんな様が、読者に伝えられるのである。その合間に、泥棒の計画も語られる。死んだ詐欺師の自宅から三人組の泥棒が名簿を盗もうというのだ。どこか歯車がずれたようでいて、それでも軽快に回転する三人の会話を愉しみ、黒澤という伊坂幸太郎の小説でしばしば活躍する泥棒との再会を喜びつつ頁をめくっていくうちに、それら複数のエピソードが兎田の問題を含めてつながり始める。著者の得意とする構成ではあるが、この『ホワイトラビット』は、長編書き下ろしであるが故か、相当にとんでもない次元でその連鎖が愉しめる。よくよく見れば呆れるほど高度な曲芸の連続なのだが、そのつなぎ目はとことんなめらか。なめらかなのに時折自分が見ていた景色ががらっと別のものに変化する衝撃もある。徐々に明らかになってくる黒澤の役割もまた強烈な刺激を脳にもたらす。伊坂幸太郎の小説を読み込んでいればいるほど、本作の凄味が判るだろう。

この構成の妙に加え、今回は語り口が抜群に魅力的だ。その語り口の特徴はもう前述の発端から明らかで、さらにいえば発端の先頭の第一段階から明らかで、さらにさらにいえばエピグラフに『レ・ミゼラブル』の一節が配置されていることからも明らかで、そう、ヴィクトール・ユゴーのかの小説のように、地の文で作者が時折語り出すのである。その作者の語りと作中人物たちの語りのハーモニーもしくはポリリズムが、実に心地よい。しかも、その語りによって、時間や人間関係で接点の乏しいエピソードをすんなりと結びつけている(前述した曲芸の連続のなめらかさだ)。読み味と機能の両面で、この作者の語りは本書を支えているのだ。ちなみにこの語りと『レ・ミゼラブル』での作者の語りについて作者は、二十五頁で早々に言及している。そのうえで、この1862年の大著は、幾度も繰り返し作中に顔を出し、そして物語を動かしていく。そこに着目する愉しみもある。

その物語の登場人物たちも、それぞれに魅力的な個性に富んでおり、しかもその個性(お喋りだったりうっかりだったり等々)が、この騒動をこのかたちにするうえで極めて自然に機能している。しかも中心となる面々は、それぞれ心のなかに何かを抱えていたり、あるいは大切なものを失っていたりと、しっかり人として生きている。これもまた本書に深みをもたらしてくれている。特に夏之目と家族に関するエピソードは、深くくっきりと心に残る。

この一夜の籠城劇を中心とする『ホワイトラビット』は、星座のような小説である。生まれも育ちも異なる星々を、想像力という糸で結び合わせてオリオンやサソリを夜空に描くように、読者は伊坂幸太郎の操る言葉によって、いくつものピースを心のなかで結び合わせて一つの大きな絵を描く(実は何度も描き直すことになる)。その愉しみは極上。読み手の心のなかに、星の寿命ほど長い余韻を残すであろう。

(むらかみ・たかし 書評家)

波 2017年10月号より

単行本刊行時掲載

洗練された初期衝動

そういえば、こんな面白い話があってさ――と、ふいに語り始めるように、伊坂幸太郎『ホワイトラビット』の幕は、至極するりと上がる。

新潮社から刊行される書き下ろし長編としては『ゴールデンスランバー』以来となる作品だが、そこに仰々しい気負った気配は微塵もない(大切なことほど大げさに伝えるべきではないと、これまでの作品で折に触れ教えてくれたのが当の伊坂幸太郎なのだから、当然ではあるが)。デビュー以降、全国の読者を魅了してきた数々の美点が一冊のなかにたっぷりとちりばめられ、同時に2017年の伊坂幸太郎だからこそなせる軽やかなれど手の込んだ趣向が存分に味わえる、心憎いほど読者をもてなし、愉しませてくれる極上のエンタテインメントとなっている。

とはいえ、そのくらい手が込んだ作品だからこそ、これから本作を読もうとしている方に、興を削ぐことなくお伝えできることは、じつはそう多くない。

「白兎事件」なる立て籠もり事件の顛末が描かれている。

オリオン座が大きく絡んでくる。

ヴィクトール・ユーゴー『レ・ミゼラブル』も絡んでくる。

せいぜい、この程度だ。

なので、本稿では作品を解説するというよりも、おもに一読して得た強い印象について綴ろうと思う。

まず本作は、国民的人気作家が改めて“物語る”ことを強く意識して紡ぎ上げた作品ではないかと感じた。

冒頭で、「ただ、それを言うならそもそも世間で、仙台市で起きたあの一戸建て籠城事件のことを白兎事件と呼ぶ人間などそもそも一人もいないのだから」と断っているように、この作品世界では語り手(作者)だけが事件の全容を把握している存在だ。「白兎事件」の一番の面白みが聴き手(読者)に伝わるかは、誰を視点に、どこを見せ、どこを省いて話を進めていくか、その語りにすべてが掛かっている。少々踏み込んでしまうことをお許しいただきたいが、本作の語りのフォーマットは先に挙げた『レ・ミゼラブル』であろう。「白兎事件」を描くにあたり、この世界的名作に目を向けた根底には、百五十年を経てもひとびとを惹きつける語りの力への興味と現代作家としての敬意と挑戦があったのではないか。そのように思えてならない。

また、物語とは、古代、夜に焚き火を囲む者たちの語らいから生まれた――という、どこかで聞き齧った説を、読みながらふと思い出したこともつけ加えておきたい。大衆に向かって言葉を発するのではなく、ページ越しに向き合った読者ひとりひとりに語り掛ける効能を再確認する。もしかしたらそのような試みもあったのでは――というのは穿ち過ぎだろうか。

つぎに、毎ページごとといっても過言ではない、伊坂作品ならではの言葉や台詞の読み手への浸透度が上がり、よりいっそう洗練されている点に唸ってしまった。具体例を挙げることは控えるが、まるで活字のひとつひとつが水琴の音のごとく響いて胸を打ったかと思えば、何気なく発せられた台詞が一滴の墨を水に落としたように心を染めていくさまは、ほかの誰にも真似できるものではない。

そして最後に挙げておきたいのは、伊坂幸太郎という稀代の作家の芯が新人の頃からまったく変わっていないことを、改めて実感できたことだ。

私が勤める書店の売り場には、『重力ピエロ』単行本を世に出した直後、まだ作家・伊坂幸太郎が知るひとぞ知る存在だったころにいただいた色紙が、いまも飾られている。そこにはこう書かれている。

「泣けないけれど感動できる話を僕は書きたい」

あの頃から大躍進を遂げ、いまや日本を代表する作家のひとりとして確固たる地位を築き上げても、当時の宣言を貫き続けていることが、本作でも証明され、じつに喜ばしく感じた次第である。

ところで、ここからは余談になるが、ある箇所を読んでいて、某名作ミステリーを想起してしまった。これはもしかしたら伊坂幸太郎氏なりの表敬だったのではないか? と勝手に思ってしまったのだが、真相やいかに。いずれお目に掛かる機会が訪れたなら、ぜひとも伺ってみたいものである。

(うだがわ・たくや 書店員/ときわ書房本店)

波 2017年10月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

立てこもり事件とミステリー

どのようにして『ホワイトラビット』はできあがったのか? お話を伺いました。

読み心地がよく、楽しくて、ミステリー感がある、エンタメらしいエンタメを書きましょう! という話になって、いくつかアイディアを考えたんです。一年半くらい前ですかね。アイディアの一つに映画「ダイ・ハード」みたいな派手で硬派な籠城物をというのがあって、その案が生き残って、発展し、結果的にはまったく違う雰囲気の話になりました(笑)。「ホステージ」や「交渉人」みたいな、人質立てこもり物で、警察側と犯人側との緊迫した攻防戦、そして裏に何かが隠されている、という映画が好きなんですよね。結果的にはかなり、「ホステージ」っぽくなったんですけど、これはこれで僕だから書けたものにはなったんじゃないかな、と思っています。最初は、ボリュームもそれほど必要ないし、数ヶ月くらいで簡単に出来上がると思っていたんですよ。実際は全然そんなことはなく(笑)、けっこう苦労しました。

新潮社から出る書き下ろし小説としては、『ゴールデンスランバー』以来、十年ぶりの本になります。といっても、大作というわけではありません。仙台の街が舞台のミステリーで、物語内で進む時間もそれほど長くなく、泥棒の黒澤も少し出てくるという意味では、『ラッシュライフ』に一番近いかな、と自分では思っています。雰囲気も似ているんじゃないでしょうか。一応、それなりに驚きも用意しているので、今もこういうミステリーを書こうと思えば書けるんだよ、と示すことはできたんじゃないかな、と。そうでもないかな(笑)。

『ホワイトラビット』というタイトル自体は、書き始める前にすでに決まっていました。書きだす前に打ち合わせを繰り返している段階では、「ウルフ」という言葉を使ったタイトルに傾きかけた時期もあったんですが、「ウルフ」だとどうしてもギャグっぽくなっちゃうんですよね、「ウルフ事件」とか。最終的には兎が狼に勝ちました。

これまでもそうですが、プロットをきっちり立てて書く、ということはしないので、途中で矛盾点が出てくることもあります。それをひとつずつ、図を描いたり新しい要素を入れたりして解決しながら、書き上げました。設定が少しずつ変わっていったので、このままでは大事な部分が成立しなくなる! という想定外の危機もありましたが、なんとか乗り越えました。乗り越えられているはずです(笑)。

オリオン座や『レ・ミゼラブル』が作中のいたるところに顔を出します。読まれた方から、最初から構想に入っていたんですよね、と訊かれますが、すみません、全然そんなことはないんです。まったくの後付けでして。もとにあったのは、立てこもり事件とミステリー要素だけで、あとはそれを成立させたり、豊かにするための衣でしかない、という。

人質立てこもり事件を解決に導いた経験のある元警察官の方に取材もしました。規制線はどのくらいの範囲で引かれ聞き込みはどんなところにいくのか、どういう風に警察が立てこもり犯に接近するのかなど、細かいところまで伺うこともできました。想像していたものと一致することもあれば、全然違う、聞いてよかった! ということもあって、大変助かりました。もちろん小説の中では、あえて事実と違うように描写しているところもあります。というか、あまりそういう本格的な感じではなくなっちゃったので、申し訳ないくらいですが(笑)。

今年は『AX』(KADOKAWA)と『ホワイトラビット』の二冊を出すことができました。そのぶん来年は新刊が出ないような予感もあるので、心配です。黒澤が出てくる話も書いていて楽しいのでまた作りたいですし、『ホワイトラビット』に出てきたある人物の話も、書いてみたい気持ちはあるんですよね。いつになるかは判りませんが(笑)。

(いさか・こうたろう 小説家)

波 2017年10月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

伊坂幸太郎

イサカ・コウタロウ

1971(昭和46)年、千葉県生れ。1995(平成7)年東北大学法学部卒業。2000年『オーデュボンの祈り』で、新潮ミステリー倶楽部賞を受賞し、デビュー。2004年『アヒルと鴨のコインロッカー』で吉川英治文学新人賞、2008年『ゴールデンスランバー』で本屋大賞と山本周五郎賞、2014年『マリアビートル』で大学読書人大賞、2017年『AX』で静岡書店大賞(小説部門)、2020(令和2)年『逆ソクラテス』で柴田錬三郎賞を受賞した。他の作品に『ラッシュライフ』『重力ピエロ』『砂漠』『ジャイロスコープ』『ホワイトラビット』『火星に住むつもりかい?』『キャプテンサンダーボルト』(阿部和重との合作)などがある。