ちょうちんそで

693円(税込)

発売日:2015/05/28

- 文庫

私に残っているのは、記憶だけだ――。「架空の妹」と生きる雛子の秘密と、愛を巡る物語。

いい匂い。あの街の夕方の匂い――。些細なきっかけで、記憶は鮮明に甦る。雛子は「架空の妹」と昔話に興じ、そんな記憶で日常を満たしている。それ以外のすべて――たとえば穿鑿好きの隣人、たとえば息子たち、たとえば「現実の妹」――が心に入り込み、そして心を損なうことを慎重に避けながら。雛子の謎と人々の秘密が重なるとき、浮かぶものとは。心震わす〈記憶と愛〉の物語。

2 子供たち

3 愛について

4 小人たち

5 記憶について

6 雪

書誌情報

| 読み仮名 | チョウチンソデ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 240ページ |

| ISBN | 978-4-10-133929-0 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | え-10-19 |

| ジャンル | 文芸作品、文学賞受賞作家 |

| 定価 | 693円 |

書評

それでも誰かに出会おうとする

ボロボロになるほど読み返している新潮文庫もたくさんあるが、この三冊は滅多に読み返さない。一度読んだだけで生涯忘れられないほど強い印象を私に刻んだからだ。

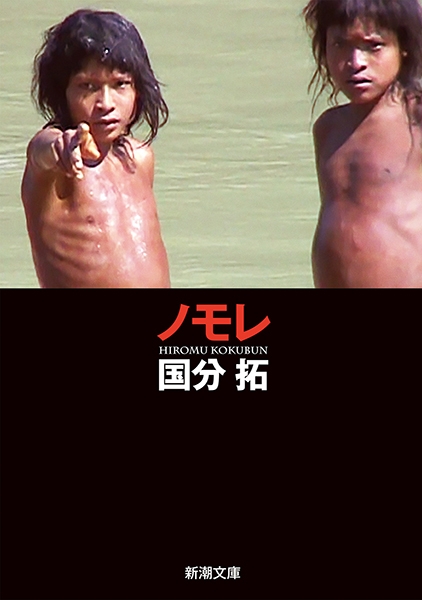

『ノモレ』はNHKのディレクターである著者が、番組製作のためにペルー奥地のアマゾンを取材した経験を元に書かれている。しかし語り手は著者ではない。現地で生きる三十六歳の男が主人公だ。前著の『ヤノマミ』とは、まるで違う書き方がなされている。

冒頭で語られるのは、百年も前の出来事だ。1902年、ゴム農園で奴隷にされていた先住民イネ族の男達が、主人を殺して逃げた。彼らは逃げる際に森の中で別れた仲間のことを生涯忘れず、生き延びた森の奥の村で「息子たちよ、ノモレを探してくれ」と言い残して亡くなった。「ノモレ」とは、イネ族の言葉で「友」「仲間」の意味である。

本書の語り手のロメウは、その村で今を生きる若きリーダーである。村が文明化されてから生まれ、学校教育も受けている。もう今や、文明と接触したことがない部族はいないはずだった。

しかし突然、アマゾンの源流沿いに、素っ裸で弓矢を持った、未知の人達が現れたのである。

あれは曾祖父達が生き別れたノモレの末裔ではないか。百年探し続けてきたノモレが、ついに現れたのだ。ロメウ達がそう信じたのは、彼らにイネ族の言葉が通じたからだった。

再び現れた裸の男達は、弓矢を手に武装したまま近づいてきた。彼らに向かって「ノモレ! ノモレ!」と一斉に村中の人達が呼びかけ続ける場面は感動的である。

生き延びるだけで大変な密林の奥で、語り継がれてきた遠い記憶を信じて生きる人達がいることに、胸打たれずにいられない。

『ノモレ』を読み返していたら、この印象は何かに似ている、と思い出した。川上弘美の『おめでとう』だ。出会いと別れについての十二編が収められており、最後に置かれた表題作は数分で読めるほど短い。

遠い未来の元日に、人がほぼいなくなってしまったトウキョウで「わたし」が「あなた」に会い、「おめでとう」と言い合って別れる。話としてはただそれだけだ。他の短編と同様、説明は一切なく、「わたし」の年齢も性別も事情もわからない。ただ、今そこで生きている人の声だけが響いてくる。削ぎ落とされ、柔らかいままに突きつめられた言葉と関係性。まるで死後の世界のような、さびしくて荒涼とした場所なのに、せつなくて懐かしくて泣きそうになる。

「この島にはもっとたくさんの誰かがいたんだと、あなたのおとうさんは教えてくれました。もっとたくさんの誰かは、どんな人たちだったんだろう。その人たちのことを忘れずに今もおぼえている人は、いるんだろうか。どこか遠くに、いるんだろうか。」

もう一度ロメウ達のことを思い出す。文明に接触したことによっていなくなったたくさんの先住民達のことを、彼らは今も覚えているだろう。存在さえわからないノモレとの再会を「自分の代では果たせなくとも、子や孫や曾孫たちが長い願いを叶えてくれる」と信じている。

『ちょうちんそで』も記憶にまつわる話だ。主人公の雛子はまだ五十四歳なのに高齢者用マンションに一人で住み、周りの住民に「たぶんすこし頭がおかしい」と思われている。雛子は「架空の妹」と、思い出を語りながら暮している。行方不明の妹が、雛子には見えているのだ。捨てたはずの家族や、いなくなった妹が、雛子が忘れようとしていた記憶と共に次第に蘇る。一人一人に秘密があり、浮かび上がってくるそれらによって、多くの登場人物が少しずつ小説の中で繋がっていくのを、驚きながら読む。

そもそも小説は「架空」の人たちの話なのだが、江國香織の小説を読んでいると、その場の空気や匂いや手触りまでもありありと感じられる。いつの間にか自分も小説の中を生きている。古い物語を信じて生きている、ロメウ達のように。

人は必ず死ぬし、別れは避けられない。それでも誰かに出会おうとする人間というものの姿に、強く揺さぶられる三冊である。

(にしきみ・えりこ 歌人/作家)

波 2023年11月号より

インタビュー/対談/エッセイ

記憶と愛を巡る物語

いい匂い。あの街の夕方の匂い――人生の黄昏時を迎え、一人で暮らす雛子の元を訪れる人々の秘密と雛子の謎。切なさと歓びが暗闇から掬い上げられる、新しい長編。

聞き手:佐久間文子(文芸ジャーナリスト)

――可愛らしいタイトルからは、まさかこういう話だと想像できませんでした。このタイトルは最初から決まっていたんですか。

江國 少女というには年をとっている姉妹の話にしたくて、少女性の象徴としてタイトルは決めていました。最初に「へん」な話を書きたいと思ったんですね。「へん」っていうのは、私のなかで割といい評価なんです。小説にどんなかたちで「ちょうちんそで」が出てくるかは書き始めた時点では考えていませんでした。

――五十四歳の主人公雛子が暮らすのが高齢者向けのマンションというのも少し風変りな場所ですね。

江國 たまたま知り合いでそういうマンションに移った人がいて、ずいぶん前に訪ねたときの印象が残っていました。裕福なかたが多いところで、食堂で華やかな思い出話が語られていたり。小説を書き始めて、雛子が住んでいるのはそういうところなんじゃないかとふいに結びついた感じです。余生というには若い人の、余生の話を書きたかったので。

少し前、地震があったころから、私は人が個人所有できる、お墓まで持っていけるのは記憶と誇りだけだと思うようになったんです。家族もなければ恋人もいない、たったひとりの妹さえ現実にはそばにいない、外から見たら孤独に映る雛子に、豊かな記憶と誇りがあれば、それほど孤独じゃないかもしれない、と言いたい気持ちもありました。

――雛子がすべてを賭けた恋愛も、さなかではなく終わったものとして描かれています。

江國 恋愛を描くとき、どこを終わりと考えるか面白いところですよね。雛子の妹の飴子や『神様のボート』の葉子なんかもそうですけど、ひとから見て終わっていても、本人はずっと渦中にい続けようとすることもある。

雛子の場合は本人も終わったことだと思っていますけど、終わったから失うわけではないんですよね。終わった恋でも、その人が持っている限り、その人の所有物だから。

――記憶は個人の所有物であるということでいえば、雛子をよく訪ねてくる「隣室の男」、丹野氏が飴子を探す手助けをしようと踏み込んだときの、雛子の怒りが印象的です。

江國 自分だけが持っているものの共有を雛子はぜったい拒むだろうと思います。それは外気に触れただけで変質してしまうものだから。彼女の場合は極端ですけど、だれだって、個人所有している思いを人と共有できないんじゃないかと思います。小説はそのことを垣間見せられるから面白い。

――丹野氏を始めとする隣人たちにも思いもよらない過去や家族も知らない顔があります。

江國 平穏なものをちょっとつついたら不穏なものが出てくる。それも、どっと出てくるのではなくて、どこにもかしこにもそういうものがあって、そのうえで凪いでいるように見える。それってふつうのことなんじゃないかなと思います。

――雛子が飴子とかわす架空の会話で、思い出しているのは雛子なのに、飴子の記憶のほうがはっきりしている。記憶がこんなふうに描かれることってあまりないと思うのですが。

江國 雛子の一人二役ですけど、飴子のほうが記憶することに熱心で、雛子はもう過ぎたことだからどうでもいいじゃない、という態度をとろうとする。あれは雛子の防衛本能だと思うんです。自分ひとりしか覚えていないのではさびしすぎるから。

――姉妹という間柄は、江國さんの作品にたびたび出てきますね。

江國 私にも妹がいますが、姉妹って面白いです。両親や家を共有していて、多くの場合は結婚したりひとり暮らしをしたりして離れ離れになる。離れたとたんに実家での空間や子ども時代というのは記憶に、物語になってしまう。男兄弟もそうなのかもしれませんが。思い出話って面白くて、事実としての面白さとは別に、特定の人たちの間で共有されることで物語になる、というのも書きたかったことです。

――行方の知れない飴子も雛子のことを思っているのが小説の読者にはわかるのに、雛子にはわからないのがせつなく感じられました。

江國 ちょっとかわいそうですよね。でも、どんなに仲がよくても、再婚して妹がどうしているかあまり気にかけられなかった雛子のように、ほんのちょっとしたきっかけで音信不通になることって世の中にいっぱいあると思うんです。好きだから一緒にいる、嫌いだから別れるほど、たぶん人って、そんなにつじつまがあうものじゃないんですよね。

――江國さんは、登場人物の子ども時代まで設計してから書き始めると聞いたことがありますが今回の小説もそうですか。

江國 今回は考えませんでした。書き始めてしばらくは、雛子も含めてだれか一人登場させるたびに、この人がどんな人かわかったもんじゃないと思いながら書いていました。姉妹の話と、チョイス(二人が好きなビスケットの銘柄)しかなくて、そこから何が始まるか、という状態でした。

――ミルク紅茶にひたしたチョイスを食べようとして落とすというのは江國さん自身のことですか。

江國 はい。彼女のように持ち歩くまではしませんけど。雨が降るとその匂いをかぐとか、人の気持ちや住む場所が変わっても、そういう習慣って変わらなかったりするし、人をつくっているのは存外そういうことなんじゃないかと思います。

――紅茶にひたしたチョイスを落とす少女を見て、飴子が雛子を思い出すというエピソードは、なるほど記憶とはそういうものだと思わされます。江國さんには記憶を引き出すコツみたいなものがあるんですか。

江國 コツはないですけど、ふだん全然そのことを考えていないときに、割り込んでくるように何かを思い出します。自分の記憶でないこともあるので、思いつくと言ったほうが正確かな。こないだは、主人公が友達のご主人が運転する車に乗る場面を書いていて、タクシーとは違う自家用車のドアの音を聞いて、子どものころお父さんが車を運転していたことを思い出すんですけど、それは私の記憶じゃないんです。うちはだれも運転できないんで。でもわりと、確かな手触りとして思い出しますね。

――この小説ではいくつか語られないことがあります。たとえば飴子がいないことのはっきりした理由。語られないことが逆に強く印象に残ります。

江國 すべてを見せるわけにはいかないという気持ちがありました。何を書かないかの正解はないんですけど、人のすべては見えないし、すべての事情はわからないなかで、みんな愛し合ったり憎み合ったりしている。そのうえで適当に近所づきあいもする。現実そのままに近いかたちで書きたいと、探りながら書いていました。私は説明しすぎないのが好きなんですね。ときどき反動で『真昼なのに昏い部屋』のように、ぜんぶ説明するぞってなることもありますけど。

――今回は「書かない部分」がいつもより多いように思いました。

江國 そうですね。いくらか、ミステリアスにしたかったのかもしれません。

――ミステリーの要素もあり、ファンタジーの部分もあり、それでいて「ほんとうに近い世界」が描かれています。ところで雛子は「小人を見たことがある」という設定ですがもしや江國さんも……?

江國 いや、見たことはないです。でも人が行けないところへ、チョイスや小人は届くんですよね。私は読む人の、「へん」という感覚を揺らしたかったんだと思います。雛子一人でもじゅうぶん「へん」なんですけど、じゃあ丹野夫妻は? (雛子の息子の)正直夫妻は? スーパーのカートの使い方が守れない岸田夫人と、そのことで激高する丹野夫人のどっちが「へん」かというと……。

――甲乙つけがたいです。そういう人たちのなかで、深い孤独を抱えた雛子の描かれかたは魅力的で、丹野氏が惹かれるのもそれが理由かもしれません。

江國 そうかもしれないです。同性でも異性でも、年をとっていても若い人でも、だれかをすてきだと思うのはその人の物語にひかれるのだと思います。その物語はだれにも奪えない。何が起きても、それこそ災害によっても。

この本に関しては、何も予備知識がないまま読んでもらえるといいなと思っています。小さいことしか書いていないので、その小さいことを拾いながら読んでもらえたらいいですね。

(えくに・かおり 作家)

波 2013年2月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

江國香織

エクニ・カオリ

1964(昭和39)年東京生れ。1987年「草之丞の話」で「小さな童話」大賞、1989(平成元)年「409 ラドクリフ」でフェミナ賞、1992年『こうばしい日々』で坪田譲治文学賞、『きらきらひかる』で紫式部文学賞、1999年『ぼくの小鳥ちゃん』で路傍の石文学賞、2002年『泳ぐのに、安全でも適切でもありません』で山本周五郎賞、2004年『号泣する準備はできていた』で直木賞、2007年『がらくた』で島清恋愛文学賞、2010年『真昼なのに昏い部屋』で中央公論文芸賞、2012年「犬とハモニカ」で川端康成文学賞、2015年『ヤモリ、カエル、シジミチョウ』で谷崎潤一郎賞を受賞した。近刊に『去年の雪』『川のある街』など。小説以外に、詩作や海外絵本の翻訳も手掛ける。