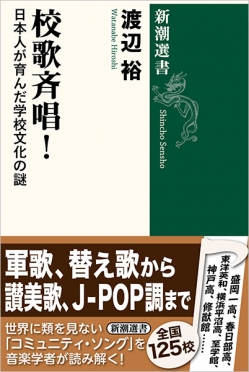

ノモレ

737円(税込)

発売日:2022/04/26

- 文庫

- 電子書籍あり

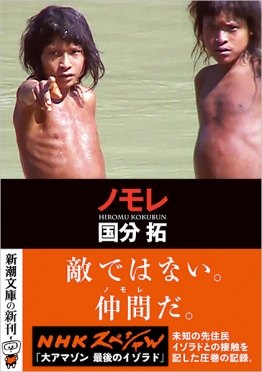

突如現れた未知の先住民は仲間(ノモレ)か、それとも敵か。現代の価値観を根底から覆す圧巻の記録。

遥か昔、ペルー・アマゾンの奥地。白人に奴隷化された先住民イネ族の男が主人を殺し、仲間と逃げた。全滅を避けるため二手に分かれ、それきりに。密林で語り継がれた別れの記憶と再会の願い。「森で別れた仲間(ノモレ)に会いたい。友(ノモレ)を探してくれ」――。百年が過ぎ突如現れた未知の先住民と接触したイネ族のロメウは、彼らがノモレの子孫ではないかと感じ始める。人間の存在を問う圧巻の記録。

二、マシュコ・ピーロ

三、基地での一日が始まる――二〇一五年七月

四、細長い筒、樹液の出る木、黄色い実

五、出現――二〇一五年七月

六、救世主の山――二〇一三年乾季

七、交流、終焉、決意――二〇一三年雨季~二〇一四年雨季

二、ロメウ、家族との接触を続ける――二〇一五年八月

三、こちら側とむこう側――二〇一五年九月

四、不穏な前兆、隠された意図――二〇一五年十月

五、ロメウ、奔走する――二〇一五年十月

六、色、黒服の男、最初の一人

七、新たなプロトコル――二〇一五年十一月

八、対岸の友――二〇一五年十二月

九、隔ての川――二〇一五年十二月

十、遠い声

文庫版あとがき

書誌情報

| 読み仮名 | ノモレ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | FENAMAD/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 384ページ |

| ISBN | 978-4-10-128192-6 |

| C-CODE | 0195 |

| 整理番号 | こ-59-2 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 737円 |

| 電子書籍 価格 | 737円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2022/06/13 |

書評

それでも誰かに出会おうとする

ボロボロになるほど読み返している新潮文庫もたくさんあるが、この三冊は滅多に読み返さない。一度読んだだけで生涯忘れられないほど強い印象を私に刻んだからだ。

『ノモレ』はNHKのディレクターである著者が、番組製作のためにペルー奥地のアマゾンを取材した経験を元に書かれている。しかし語り手は著者ではない。現地で生きる三十六歳の男が主人公だ。前著の『ヤノマミ』とは、まるで違う書き方がなされている。

冒頭で語られるのは、百年も前の出来事だ。1902年、ゴム農園で奴隷にされていた先住民イネ族の男達が、主人を殺して逃げた。彼らは逃げる際に森の中で別れた仲間のことを生涯忘れず、生き延びた森の奥の村で「息子たちよ、ノモレを探してくれ」と言い残して亡くなった。「ノモレ」とは、イネ族の言葉で「友」「仲間」の意味である。

本書の語り手のロメウは、その村で今を生きる若きリーダーである。村が文明化されてから生まれ、学校教育も受けている。もう今や、文明と接触したことがない部族はいないはずだった。

しかし突然、アマゾンの源流沿いに、素っ裸で弓矢を持った、未知の人達が現れたのである。

あれは曾祖父達が生き別れたノモレの末裔ではないか。百年探し続けてきたノモレが、ついに現れたのだ。ロメウ達がそう信じたのは、彼らにイネ族の言葉が通じたからだった。

再び現れた裸の男達は、弓矢を手に武装したまま近づいてきた。彼らに向かって「ノモレ! ノモレ!」と一斉に村中の人達が呼びかけ続ける場面は感動的である。

生き延びるだけで大変な密林の奥で、語り継がれてきた遠い記憶を信じて生きる人達がいることに、胸打たれずにいられない。

『ノモレ』を読み返していたら、この印象は何かに似ている、と思い出した。川上弘美の『おめでとう』だ。出会いと別れについての十二編が収められており、最後に置かれた表題作は数分で読めるほど短い。

遠い未来の元日に、人がほぼいなくなってしまったトウキョウで「わたし」が「あなた」に会い、「おめでとう」と言い合って別れる。話としてはただそれだけだ。他の短編と同様、説明は一切なく、「わたし」の年齢も性別も事情もわからない。ただ、今そこで生きている人の声だけが響いてくる。削ぎ落とされ、柔らかいままに突きつめられた言葉と関係性。まるで死後の世界のような、さびしくて荒涼とした場所なのに、せつなくて懐かしくて泣きそうになる。

「この島にはもっとたくさんの誰かがいたんだと、あなたのおとうさんは教えてくれました。もっとたくさんの誰かは、どんな人たちだったんだろう。その人たちのことを忘れずに今もおぼえている人は、いるんだろうか。どこか遠くに、いるんだろうか。」

もう一度ロメウ達のことを思い出す。文明に接触したことによっていなくなったたくさんの先住民達のことを、彼らは今も覚えているだろう。存在さえわからないノモレとの再会を「自分の代では果たせなくとも、子や孫や曾孫たちが長い願いを叶えてくれる」と信じている。

『ちょうちんそで』も記憶にまつわる話だ。主人公の雛子はまだ五十四歳なのに高齢者用マンションに一人で住み、周りの住民に「たぶんすこし頭がおかしい」と思われている。雛子は「架空の妹」と、思い出を語りながら暮している。行方不明の妹が、雛子には見えているのだ。捨てたはずの家族や、いなくなった妹が、雛子が忘れようとしていた記憶と共に次第に蘇る。一人一人に秘密があり、浮かび上がってくるそれらによって、多くの登場人物が少しずつ小説の中で繋がっていくのを、驚きながら読む。

そもそも小説は「架空」の人たちの話なのだが、江國香織の小説を読んでいると、その場の空気や匂いや手触りまでもありありと感じられる。いつの間にか自分も小説の中を生きている。古い物語を信じて生きている、ロメウ達のように。

人は必ず死ぬし、別れは避けられない。それでも誰かに出会おうとする人間というものの姿に、強く揺さぶられる三冊である。

(にしきみ・えりこ 歌人/作家)

波 2023年11月号より

罪深い私たちの物語

人類の奥深く眠る遺伝子の記憶が揺さぶられる物語だ。インターネットで覆われた二十一世紀の地球にあって、おとぎ話のように思えるが、これは取材に基づく事実である。

南米ペルー・アマゾンの一つの集落にこんな言い伝えがあった。百年以上前、スペインやポルトガルの男たちが「黒い黄金」と呼ばれるゴムを求めてやってきた。農園では先住民が過酷な労働を強いられた。銃で脅され、感染症で次々と死んだ。多くはイネ族だった。

ある日、イネ族の五人の男が農園主を殺し、奴隷小屋から仲間を解放してみんなで逃げた。捕まれば殺される。故郷での再会を誓って二手に分かれた。一方は故郷にたどり着いたが、もう一方は森に消えた。

故郷に戻った者たちは世を去る時、子や孫を集めてこう言った。「森で別れた

それから百年が過ぎた現代、イネ族の青年、ロメウ・ポンシアーノ・セバスチャンが本書の主人公だ。「神の母の川」の名をもつマドレ・デ・ディオスの奥深い源流域の近くに集落はある。村には宣教師が服や薬、聖書とスペイン語を伝え、NGOが民主主義と人権を伝えた。ロメウは村のリーダーとして、集落の振興や先住民族の権利拡大に奔走していた。

そんな彼が、ペルー政府文化省に呼び出されたところから物語が動き出す。文明社会と接触したことのない先住民「イゾラド」が現れ、村人が殺された。ロメウに課せられた任務は、政府が設置した拠点で対岸の彼らを監視することだった。と書けば、生き別れたノモレの子孫が再会する感動の物語を想像するが、アマゾンをめぐる現実は単純ではない。

始まりは彼らのSOSだった。娘がけがをした、助けてくれと。治療をきっかけに交流が始まった。彼らの言葉はスペイン語の影響を受ける前の祖父母の言葉に似て、懐かしかった。ロメウは彼らをノモレだと信じた。

対岸の家族はだんだん増える。本名も名乗った。信頼の証だ。ある日、ロメウは別れ際に言われる。「お前の家族に会いたい」。

イゾラドとの意図的な接触は違法であり、今の距離を保ちつつ部族の実態を探ることがロメウの務めだ。過去には、森林や鉱物資源目当ての不法侵入者によって殺されたり、病に感染させられたりして絶滅した先住民族がいる。悲劇を繰り返さないためには保護するしかない――というのは大義名分で、観光による外貨獲得という目論見が隠されていた。

「自分は何者なのか」。ロメウは自問する。「自分はペルー社会の一員である以上に、イゾラドの末裔なのではないか。土地を奪われ、病気で死に、奴隷となってもなお森で生き延びてきた彼らの、営みを受け継いできたはずの子孫なのではないか。/とすれば、自分が信じるべきものとは、森のルールなのではないか」。

本書には時折、先住民族の伝承が配置される。端的だが、今あるものを確かに感じとろうとする表現で、そこだけ時間の流れがゆるやかになる。「音がすると、足は止まる。/どんな音でも、足は止まる」。彼らの世界では、危険を察知するのも意思を伝えるのも音だ。「森に雷鳴が響いても怖くはない。/雷がどのようなものか、わたしはよく知っている。大昔から知っている」。「わたしは、あの音だけを恐れる。/森で聞いたことのない、あの音だけを恐れる。/森にはない音がすると、耳を塞ぐ。/怖くなって、わたしは森を逃げる」。

文明の言葉と非文明の言葉の対比によって、文明社会が先住民族の何を破壊してきたのかが浮きぼりになる。流れの異なる時間と時間がぶつかって時空がゆがむ。本書が描くのは、その瞬間だ。

奥アマゾンの先住民族ヤノマミとの暮らしを描いた前作から八年。本作では取材者は黒子となり、一貫してロメウの視点で描かれる。文明の境目に生きる先住民族同士の出会いと別れが、新たな物語として語り継がれる未来を示唆して、本書は幕を閉じる。背景には私たちの姿が見え隠れする。『ノモレ』は、罪深い私たちの物語でもある。

(さいしょう・はづき ノンフィクションライター)

波 2018年7月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

「真実の領域」まで旅する

アマゾンで100年語り継がれる伝承を書いた『ノモレ』(新潮社)。北極圏の闇夜を80日間ひとりで冒険した記録『極夜行』(文藝春秋)。8年前に大宅壮一ノンフィクション賞を同時受賞した二人が、それぞれの手法で探す到達点とは――。

「イゾラド」に会ってみたい

角幡 『ノモレ』を読んで、国分さんに会いたくなって対談を申し込みました。

国分 お会いするのは五年ぶりでしょうか。僕も『極夜行』を読んで話をしたいなと思っていたんです。読んで衝撃を受けたものですから。衝撃というのは、読んでいて何度も笑ってしまった、筆の力で笑わされてしまった、ということなんです。過酷な状況下での笑いって「逆説」じゃないですか。それって、愛を描くために暴力を題材にするとか、悪を描くために善人しか登場させないことと一緒で、「いつかはきっと」と心に秘めていた描き方だったんです。だから読後は少し落ち込んじゃって。悔しいけど、素晴らしかったです。

角幡 ありがとうございます。

ところで、『ノモレ』を書き終えての手応えはありましたか。

国分 僕はテレビ番組を含め、自分の作品に満足したことはありません。どうしても、「もっと上に登れたんじゃないか」という思いばかりで。結局ここまでだったか……としか思ったことがありません。

角幡 『ノモレ』の元となったNHKスペシャル「最後のイゾラド 森の果て 未知の人々」は最近まで見ていなかったんです。ちょうど放送された2016年8月は海外にいましたから。帰国して、番組がすごかったという話をあちこちから聞いて、嫉妬したんですよ(笑)。

僕には、未接触部族と会ってみたい気持ちがあるんです。確か、前にお会いしたとき、文明を知らない人々「イゾラド」の話も聞いていました。番組の良い評判を耳にして、「くそ、やられたな。本当にイゾラドに会いに行ったんだ」と思いまして。先日、再放送を拝見しましたが、番組と『ノモレ』はずいぶん違いますね。

番組は、イゾラドと接触した衝撃に重点を置いたドキュメンタリーですよね。『ノモレ』冒頭の、1902年にゴム農園で起きた、奴隷にされた先住民による、実在の事件などが番組にはまったく入っていないのはどうしてですか。

国分 「最後のイゾラド」制作のときは、自分に足枷をかけようと決めたんです。テレビ番組としてヒットさせるという足枷です。それまでずっと好き勝手やらせてもらっていたので、一度ぐらいは視聴率を取りに行くぞ、と。そうなると、『ノモレ』に書いた、小さい集落で百年間語り継がれた伝承や先住民の若い村長の思いなどは、僕からすればテレビ的ではない。自分としては、そう冷徹に判断したつもりです。

小説とノンフィクションの境

角幡 なるほど。『ノモレ』は、『ヤノマミ』とずいぶん違う書き方ですね。『ノモレ』を読み始めたとき、小説かな、と思いました。今回対談をしてみたかったのも、小説とノンフィクションの境目はどこにあるのか、国分さんと話してみたいと思ったのです。僕自身は、自分が成し得た行動に文章表現を近づけて、ドキュメンタリーにしたいと思って書いています。一方で、三人称で書かれた『ノモレ』は、小説とノンフィクションの枠組を相当揺るがしていますね。

国分さんの一人称で書かれた『ヤノマミ』は、アマゾンの先住民ヤノマミ族の暮らしや死生観に対する驚きを、書き手である国分さんを通して我々読者は追体験します。それにヤノマミは、浮気など、人間関係のいざこざがあったり、孤独が好きな男がいたり、僕らと近い存在のように思えます。反対に、三人称で書かれた『ノモレ』のイゾラドは、我々と違う人間のような気がしてしまうのです。いわば我々文明側の「原罪」が内包されたような読み物でした。

国分 『ノモレ』にも書きましたし、番組の映像にもありましたが、イゾラドと文明側の人間が接触する場面に、川が流れています。川向こうにイゾラドがいて、川の手前、こちら側に文明社会がある。その全体像を、「僕」の目を通しての一人称では書き切れなかったのです。実際に書いてみましたが、一人称では百枚が精一杯。筋も痩せて見えた。

『ヤノマミ』で言えば僕、『極夜行』で言えば角幡さん。誰か「接着点」が必要なのですが、あの川の両岸は「僕」では接着しない。川向こうのイゾラドと文明側を接着できるのはあいつしかいない。そう思い当たったのが、文明化した先住民集落の若い村長ロメウです。

角幡 最初から本にするつもりで取材したのですか。

国分 違いますね。テレビ番組のときはテレビのことしか現場では考えません。

2014年に番組の取材をしたときに、現地モンテ・サルバードの長老が、イゾラドのことを「イゾラドではない。彼らは百年前に別れた仲間だ」と言うんです。はるばる東京からイゾラドを撮影しにきたのに、テーマを根底から覆すようなことを言うので、最初は聞かないふりをしました(笑)。「変なことを言うおっちゃんだな」と。でも、何度も真剣に言うから、気になっていました。

一年後にもう一度現地を訪れたとき、先にナショナルジオグラフィックが取材をしていて、僕たちは取材に入れなくなった。何も撮れずに、三日で東京に帰るわけにもいかないし、ヒマだったので、村長や住民に村のことや生活について時間をかけてインタビューしました。そのとき聞いた話が『ノモレ』の元になりました。

角幡 僕は冒険や探検そのものに力を入れていますが、後で書く前提でやっています。自分の体験を事実としてどう書くか、いつも考えています。そうすると、ノンフィクションって一体何なのかな、という疑問にもしばしばぶつかります。

国分さんは、『ノモレ』をノンフィクションとして書いたのですか。

国分 そういうジャンル分けにはこだわらずに、書きたい世界を書きたい話法で書いただけなんです。

ドキュメンタリーの世界でも、「ドキュメンタリーとは何か」的な議論があって、若い頃はおっさんたちに夜遅くまでさんざん聞かされたんですね。それが苦痛で。その時も本心では「何だっていいじゃん。それが訴えかける力を持っていれば」と思っていたんですね。それは今も変わらないし、そもそもジャンル分けとかカテゴライズされるのが嫌いなんです。

「極夜」の無秩序さ

角幡 テレビは、映像という現実と密接にリンクした素材がありますから、いいですよね。一方で、文章は境が曖昧にならざるをえないですよね。

『極夜行』を書いたときに、「極夜」をどう表現すればいいのかを考えました。実際は、はっきり言って暗いだけなんです。そこで僕ひとりが混乱しているだけ。外見的な客観的事実を書くと、「暗いだけでした」で終わってしまいます。

でも、僕は極夜は暗いだけでなく、無秩序なものだと感じていて、それを表現するには自分の主観のなかに反映してくる極夜を書くしかないと覚悟したんです。でも、それは一歩間違えれば「妄想」じゃないかと思ったり、葛藤がありました。それでも、星が語りかけてくるとか、闇夜を照らす月のやり口が十年前の新聞記者時代に夢中になったホステスの手口と同じだとか、そういう書き方をしないと極夜の混乱ぶりを書き表せないのではないかと思いました。

国分 月や星のたとえ話はあの地でしか書けないリアリティを感じたけどなぁ。

角幡 『ノモレ』のあとがきで、「分かりえないことについても挑まねばならなかった」という謎めいたひと言がありますね。あれは何のことですか。

国分 僕が絶対的に分かりえないのは、イゾラドの内面です。イゾラド本人達からの話は聞けていないのですが、文明化した「元イゾラド」に、イゾラドだった頃の話を聞く機会が何度かありました。イゾラドの内面は、それを元に書きました。その箇所を想像による、まったくのフィクションにするという考えもあったのかもしれませんが、僕にはできませんでした。ですがそれは、ノンフィクションに対するある種の「倫理感」からではなく、単に自分にはフィクションを書く力がないと思ったからです。

角幡 2012年に沢木耕太郎さんと対談したとき、ノンフィクションについて「自分がないと思っていることをあるように書くのはダメだ」とおっしゃっていたのが印象に残っています。

国分 番組の制作を通して、二十年来、沢木さんとおつきあいさせていただいていますが、『ノモレ』は沢木さんのノンフィクションの定義をはずれてしまったのではないかな。「ないと思っていること」ではないですが、「あるかないか、分からないこと」は書きましたから。

角幡 そうなんですね。

国分 あとがきに「物語」という言葉を使ったのですが、川があってそこに分断された何かと、つながっているものと両方ある。それは、「物語」として書かないと伝わらない。通常の形のノンフィクションでは描きたい世界に到達できない。少なくとも僕は、そう思いました。

角幡 小説とは違って、ノンフィクションには、事実が持つ圧倒的な迫力があります。一方で、事実が足枷になることがありますよね。事実だけでは、それを超える真実には到達できないとでも言ったら良いのでしょうか。僕は、真実に到達することは芸術しかできないと思うんです。具体的には文学や絵画が相当するのではないでしょうか。『ノモレ』を読んで、国分さんは真実に到達したいんだろうなと思ったんです。

国分 そんな大それたことを意識はしていないのですが、したいかしたくないかと問われれば、したいんだと思います。でも、『極夜行』は真実の領域に到達していると思いましたよ。ということは、「逆説」だけじゃなく、ここでも先を越されたんだ。クソッ。悔しさを忘れないために、今後は角幡唯介を仮想敵とします(笑)。

「ニュースではない」ものを

角幡 国分さんは朝日新聞のインタビューで、「普遍的なものを書きたい」と応えていましたね。

国分 腐らない、錆びないもの。「ニュースではない」ものに挑戦したいんです。

角幡 分かります。全人類的なテーマですよね。僕がやっている冒険は極めて私的なことです。世の中の人にとっては、どうでもいいことでしょう。ただ、僕がやりたい、私的なことをずっと煮詰めると、僕というひとりの人間の極限状態から、普遍的なものが浮かび上がるのではないか。そこから何かすくい上げて書くことができれば、それは普遍性を帯びるのではないかと、最近考えるようになりました。『ノモレ』は国分さんが三人称を使って、普遍性に挑戦した作品と思っています。

国分 沢木さんの『檀』を初めて読んだとき、それまでの作品と違うのでとても驚きました。でも、あとで気づいたのは、檀一雄・ヨソ子夫妻についての作品でありながら、普遍的な愛の形にまで昇華されているということです。今では大好きな作品です。いつか、沢木さんのように普遍的な地点に至るまでにテーマを昇華させて書いてみたいです。

ところで、角幡さんは日本国内でやりたい冒険はありますか。

角幡 今は関心が完全に北極圏に向かってしまっていますね。現地のエスキモーを見ていると、彼らのように旅をしてみたいと思うんですよ。

昨年12月に放送されたNHKスペシャル「アウラ」を拝見しましたが、アマゾンの取材はもうされないんですか。

国分 日本の番組を作りたいんです。この十年で、自分の言語で取材したのは福島だけですから。それに、もう番組制作の後に書くのはやめて、書くためだけに取材してみたい。そうしないと、角幡さんと同じ土俵には上がれないですからね。

角幡 いや、同じ土俵に来られても困りますけど(笑)。

国分 番組の取材をもとに書くのは、あと一冊ぐらいで終わりにしようと思うんです。

角幡 それはアマゾンとは別ですか。

国分 アマゾンです。

角幡 やっぱり、アマゾンじゃないですか!(笑) 楽しみにしています。

(かくはた・ゆうすけ ノンフィクション作家、探検家)

(こくぶん・ひろむ NHKディレクター)

波 2019年2月号より

単行本刊行時掲載

アマゾンの“時間”を書く

――アマゾンにはこれまで何回行かれましたか。

最初は1999年で、今年4月からの出張で十五回目。全て、テレビ番組を作るためです。『ノモレ』を書くきっかけとなったNHKスペシャル「大アマゾン 最後のイゾラド」(2016年8月7日放送)では、2014年から三回に分けて、計八十五日間ほど滞在しました。

――南米七か国にまたがり、「緑の魔界」と呼ばれるアマゾン熱帯雨林とはどんなところですか。

奥地に単独で入り込むようなことをしないかぎり、もはやアマゾンは「緑の魔界」ではないと思います。特にブラジルでは。道路ができ、森が牧場や畑に変わってしまった今、そんな場所は「先住民保護区」か「自然保護区」にしかありません。1999年にブラジルに行ったとき、サンパウロから四時間ほどマナウスまで飛んだのですが、離陸して一時間もしないうちに、眼下は見渡す限りの原生林でした。ところが今はずっと牧場。風景は劇的に変わりましたね。『ノモレ』の舞台ペルーには2014年に初めて行きましたが、とにかく動物や昆虫の密度がすごい。ブラジルではよほどの幸運がない限り撮影できない鳥や蝶が楽勝で撮れたりして。でも、ブラジルのようになってしまうのは時間の問題でしょうね。

アマゾンにいるときは毎日、こんな虫だらけのところは嫌だ、早く帰りたい、と思っているんですよ。コロッケくらいの大きさのゴキブリがいたりしますからね。

でも、不思議なんです。日本に帰ってしばらくすると、あの凄まじい雨に打たれたいとか、ゆっくりと流れる川で泳ぎたいとか、あの森の音を聞きたいとか、突然思い出すんです。ちょっと焦がれるような感じで。心ではなく肉体が、あの暴力的な自然の威圧を欲しているのかもしれませんね。

――大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した前作『ヤノマミ』は、先住民ヤノマミ族の精神世界を深く描いたルポルタージュでした。『ノモレ』はノンフィクションですが、実在の人物で先住民イネ族出身、三十六歳の村長ロメウを主人公とした「物語」としても読めます。

『ノモレ』とはイネ族の言葉で「仲間」「友」という意味です。最初は一人称や三人称にも挑戦したのですが、どれも、頭の奥におぼろげにある目的地にさっぱり辿り着かない。ある日、もう一つ視点がいるのではと思って書き直してみたら、一番しっくりきたんですね。これでどこまで書けるかやってみようと思った結果が、「物語」だったのだと思います。僕には、情報だけが必要とされる現代にあって、生き辛いという思いがあります。だから「物語」に挑めるテーマに巡り合えたことをとても幸せに思っています。

――『ノモレ』では、イゾラドの家族と、「元イゾラド」の文明化した先住民の出会いが書かれています。

イゾラドとは、「未接触の先住民」のことを言います。いわゆる文明社会と一度も接触することなく、深い森の中で隔絶されて生きてきた人たちです。未知の人間、と言ってもいいと思います。殆ど、部族名も言葉も歴史も、何も分かってはいない人たちなのですから。

――ロメウの先祖に伝わる百年越しの「再会の約束」が作品の軸にあります。1902年、ロメウの曾祖父が、入植者の白人が経営するゴム農園で奴隷にされ、そこから逃げる際に、森のなかで仲間と生き別れになったとのこと。これも、実話なのですね。

2014年に初めてロメウの集落モンテ・サルバードに行ったときに、長老から聞いたのが最初です。ペルー政府は集落に現れたイゾラドのことを「マシュコ・ピーロ」と呼んでいました。「凶暴で野蛮な人間」という意味です。私たちも当然、そう呼んでいたんですね。そうしたら、それを聞いていた長老が「彼らはマシュコではない、我々と同じイネだ」と怒り出したんです。「マシュコとは二度と言うな、彼らは私たちの仲間なんだ」と血相を変えて。これには驚きました。イゾラドの取材にこんな奥地まで来たのに、「彼らはイゾラドではない、自分たちの同胞なんだ」と言い出すわけですから。余りに突拍子もなかったので、適当にやり過ごした記憶があります。モンテ・サルバードには六日ほど滞在したのですが、離れる前の日に村の人たちが送別会をしてくれたんですね。その席でも長老が同じ話をするんです。またやりすごそうと思ったのですが、そのあと彼は南米で天然ゴムが採取され、先住民が白人に搾取された時代の悲劇を語り出した。知識こそ少しありましたが、ナマの声で凄惨な歴史を聞くのは初めて。しかも、集落で語り継がれてきた話ですから、とても引き込まれるものがありました。そして、最後の方に彼はこう言ったんですね。「わしらはノモレを探すために、ここに移住してきたんだ」と。最初は信じられませんでした。

それが、ロメウの話を聞くうちに変っていったんです。ロメウは物静かで誠実な人、というのが第一印象でした。こちらの質問に、最後まできちんと付き合ってくれる。ただ、ぽつぽつと喋るので、テレビのインタビュー向きの人物ではないから、困ったなとも思いました。実際、ずいぶんテレビカメラでのインタビューをしたのですが、番組では一カットも使われていません。でも、そのインタビューがあったからこの本が書けたわけで、何がどうなるか、わかりませんね。

――国分さんにとって、ノンフィクションを書くとはどういうことですか。

テレビ番組と同じものしか書けないのなら書かない、ということ。そして、テレビ(映像)では難しいとされる、「時間」を描きたいということです。

(こくぶん・ひろむ NHKディレクター)

波 2018年7月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

国分拓

コクブン・ヒロム

1965(昭和40)年、宮城生れ。1988年早稲田大学法学部卒業。NHKディレクター。手がけた番組に「ファベーラの十字架 2010夏」「3.11 あの日から1年 南相馬〜原発最前線の街で生きる」「ガリンペイロ 黄金を求める男たち」「最後のイゾラド 森の果て 未知の人々」「アウラ 未知のイゾラド 最後のひとり」など。著書『ヤノマミ』で2010(平成22)年石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、2011年大宅壮一ノンフィクション賞受賞。他の著書に『ノモレ』『ガリンペイロ』がある。