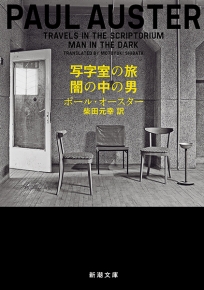

写字室の旅/闇の中の男

880円(税込)

発売日:2022/08/29

- 文庫

- 電子書籍あり

デビューから40年。円熟の極みを示す傑作中編を合本し、新しい物語が誕生した!

奇妙な老人が奇妙な部屋にいる。彼は何者なのか、何をしているのか――。オースター作品に登場した人物が次々と現れる「写字室の旅」。ある男が目を覚ますとそこは9・11が起きなかった21世紀のアメリカ。代わりにアメリカ本土では内戦が起きている。闇の中から現れる物語が伝える真実。年間ベスト・ブックと絶賛された「闇の中の男」。傑作中編二作を合本。ここに新たな物語空間が立ち上がる。

闇の中の男

書誌情報

| 読み仮名 | シャジシツノタビヤミノナカノオトコ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | Karlis Andzs/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 448ページ |

| ISBN | 978-4-10-245118-2 |

| C-CODE | 0197 |

| 整理番号 | オ-9-17 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 880円 |

| 電子書籍 価格 | 880円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2022/08/29 |

書評

「もう一つのアメリカ」の物語

老いた男が独り、夜の闇の中で想像に耽る。そのこと自体が、何か特別であるわけではない。眠りにつく前のひとときに想像を巡らせることはありふれた行為だろう。だが、その男の想像している物語が、21世紀に入って内戦に突入した「もう一つのアメリカ」であるとすると、平凡に思えた風景はにわかに不穏な色合いを帯び始める。ポール・オースターの新作小説『闇の中の男』(原書は2008年刊行)は、ゆったりと過ぎる夜の時間と、想像のなかでめまぐるしく展開するアメリカ内戦という、緩急が奇妙に入り混じった語りによって開始される。

「アメリカ」という主題に対するオースターはどこか、密着はしないが、決定的に離れることもない、衛星のような位置を取る作家である。ニューヨークを現実から一歩遊離した記号世界のように描く初期の三部作から、アメリカ的な旅の変奏としての『ムーン・パレス』、1980年代から冷戦終結直後のアメリカの政治を色濃く背負う『リヴァイアサン』など、アメリカ的な要素と、それを外から眺めるような視線が絶妙に絡み合うことで、オースターの世界は形作られてきた。そして、その絡み合いは『闇の中の男』でも健在である。

内戦を夢想する男とは、元書評家のオーガスト・ブリル。娘と孫娘とともにヴァーモントの自宅で暮らす彼は、眠れない夜を「もう一つのアメリカ」の物語を動かすことでやり過ごす。その世界では、2000年の大統領選挙をきっかけにアメリカは分裂し、多数の死者を出す内戦に突入している。その仮想世界に突然放り込まれた若者オーエン・ブリックは、現実の世界に戻ることを願いつつも、ある任務を託される。内戦にあるアメリカとは、一人の男が想像で作り出したものであり、つまりはその夢想家を殺しさえすれば、すべては現実に復帰するのだという。その男とは、ヴァーモントにいる元書評家、オーガスト・ブリル……。

こうして、現実と想像は奇妙なメビウスの輪のように絡み合う。とはいえ、「パラレル・ワールド」のもう一人の使い手であるアメリカ人作家スティーヴ・エリクソンと同じく、オースターにとっても、その手法は奇をてらうための仕掛けではない。21世紀に入ってからのアメリカ合衆国の政治への反発を端々に感じさせる想像世界は、オーガストにしばし現実を忘れさせてくれるほど刺激的ではあるかもしれない。しかし、戦争の物語によって一旦は脇に押しやられていた「リアル」は、やがては回帰してくる。

「夢の中から責任は始まる」――小説『海辺のカフカ』において村上春樹が引用していたその言葉は、そのまま『闇の中の男』にも当てはまるだろう。想像力は、物語は、それを語る個人とどのように関わっているのか。語ることの倫理を常に問うてきた作者の本領は、語り手であるオーガストと家族の人生が明らかになる小説の後半に入り、より明確に発揮されることになる。

オーガストと家族とのやり取りのなかで、語り手だけではなく、娘のミリアム、そして孫娘のカーチャ、世代の異なる三人がそれぞれ心に傷を抱えて生きていることが明らかになる。結婚生活での行き違い、別離と和解、そして、アメリカが現実に突入した戦争との意外な関わり。その語りを通して、彼らは人生という物語にある「真実」と向き合うのである。

そこに至るまでの過程は、壮大な回り道と言えるかもしれない。しかし、「東京物語」についての美しい描写を始めとして、回り道の数々に輝きを与えるオースターの語り口には、さらに磨きがかかっている。一つ一つのエピソードに、まぎれもないオースターの刻印があり、この作家を読む喜びを十二分にもたらしてくれる。

そのオースター「らしさ」について、最後に一つだけ紹介しておくべきだろう。19世紀のアメリカ文学は、衛星たるオースターが絶えず立ち返る重力源である。本作では、ナサニエル・ホーソーンという巨人の影にひっそりと生きた娘ローズの作品から引用がなされ、小説全体に絶妙な味わいをもたらしている。奇妙ななかにも真実の響きをもつその言葉は、オースターの作品すべてを凝縮していると言ってもいい。オースターの世界とは、アメリカ文学がかつて夢見た、「もう一つのアメリカ文学」なのかもしれない……とすら夢想させる、その言葉が何であるのか、それは本書を読んでのお楽しみである。

(ふじい・ひかる 翻訳家)

波 2014年6月号より

『闇の中の男』単行本刊行時掲載

作者に異議申し立て(?)を行う何人かの登場人物

ルイジ・ピランデルロの現代劇の古典『作者を探す六人の登場人物』には、文字通り、自分たちを途中まで書いて放棄してしまった「作者」を探す六人の登場人物が、他の劇を稽古している舞台の上に登場する。この劇で面白いのは、なんといっても、もともと舞台の上にいて、「実在」していることになっている「演出家」や「俳優」より、虚構の存在であるはずの「登場人物」の方が生き生きしていることだ。「自分たちの『生』」を、生々しく描いてほしい、というか、中断された物語を完成させてほしいと懇願する登場人物たちの迫力に、「実在」の「演出家」や「俳優」は圧倒される。あんたたちの要求にすべて応えるなんて、現実の舞台では無理だ! 観客には耐えられませんよ! なにしろ、現実には約束事がたくさんあるんですから。……これが、現実に属している「演出家」や「俳優」の言い分だ。だから、この古典を読んでいると誰だって、「現実」の方が嘘くさく、「虚構」の方にこそリアリティ(や「生々しさ」)があると感じられてくるのである。

しかし、ピランデルロの、この作品で一つ不満があるとすれば、この放浪する「登場人物」たちの製造責任を負うべき「作者」が出てこないことなのだ。残念ながら、「登場人物」たちは、「作者」を発見できなかったのだ。

オースターの『写字室の旅』は、簡単にいうなら、「作者」を探す「登場人物」たちが、ついに「作者」を見つけて、監禁してしまう、という物語だ。

冒頭、老人がベッドの縁に座って、床を見つめている。老人は記憶を失っていて、自分が誰で、なぜ、そこにいるのかわからない。部屋には、なぜか、いくつかの物にことばが書かれたテープが貼ってある。テーブルには「テーブル」、ランプには「ランプ」。その老人は、それぞれの物の名前がもうわからないのかもしれない。それから、マホガニーの机があって、そこにはなにかが印字された紙と「さまざまな年齢と人種の男女を撮影した白黒の肖像写真」の山がある。当然のことながら、その写真と紙を、老人は探りはじめる。老人の名前は「ミスター・ブランク」。

さて、読者である我々は、あっさり、その写真の山が、ミスター・ブランクが、過去に書いた小説の登場人物の写真であることがわかる。それから、もう、一つ、ミスター・ブランクが読まされることになる紙が、どうやら、なにか物語、もしくは「小説」の一部であるらしいことも。ということは、もしかしたら、その「小説」は、ミスター・ブランクが書いたものなのかもしれない。

そして、そのミスター・ブランクの下に、電話がかかり、彼を世話している女性たちが登場し、ついには、他の男たちもやって来る。彼らは、様々なことを、ミスター・ブランクにほのめかす。どうやら、彼らこそ、ミスター・ブランクが作り出した登場人物たち(の一部)であった。その登場人物たち(「そこ」には登場しない「登場人物」たちも含めて)は、ミスター・ブランクに、なにやら不満を抱えていて、そのために、このような仕儀に及んだことも……これが、この『写字室の旅』の「あらすじ」ということになる。ここに出てくる(実際に登場したり、名前のみ登場したり)のは、みんな、オースターの作品の「登場人物」たちだ。『最後の物たちの国で』のアンナ、『ガラスの街』のスティルマン父子、『幻影の書』のデイヴィッド・ジンマー、『鍵のかかった部屋』のファンショー(!)、『オラクル・ナイト』のジョン・トラウズ、等々。オースターの小説のファンは、彼らが登場する度に、「オッ」と思って、かつて読んだ物語の断片や感覚を思い浮かべるだろう。

けれど、解説で訳者の柴田元幸さんが書いているように、オースターの小説を読んだことがない読者にも、オースターを読んだことがある読者とは少し異なった、けれども、本質的に同じ感覚が味わえるように思う。いや、ぼくは、オースターの小説を読んだことがない読者こそ、この小説をほんとうに味わえるような気がしている。そのような読者こそ、一度も出会ったことのない「登場人物」たちの悲哀に強い共感を覚えるのではないだろうか。

ぼくも、いつか、「登場人物」たちがやって来て、この小説のように、作者であるぼくに異議申し立てを行う日が来るのではないか、と想像する時がある。「登場人物」は、ぼくが、恣意的に作り出した存在ではない(ような気がする)。彼らには、作者にも棄損できない自由があるのだ。けれども、作者(である我々)は、自分でも止めることができない思いにかられて、彼らの運命を強引に決定しようとする。「他者」を、なにかの目的のために使おうとする。人間が他の人間に対して行うなら「罪」であるのに、作者が、自分の作り出した「登場人物」に対して行うことは「罪」にならないのか。いや、「登場人物」に対してそれを行う者は、いつしか、自分の冒す「罪」に鈍感になるのではないのか。

物語を作り出すことの深奥にある、この問いに向かって、この作品は書かれている。そう、なお付け加えるなら、そのように責められ、記憶を失ってもなお、ミスター・ブランクは、目の前に置かれた「新作」を書き続ける「運命」にあるのだ。

(たかはし・げんいちろう 作家)

波 2014年2月号より

『写字室の旅』単行本刊行時掲載

著者プロフィール

ポール・オースター

Auster,Paul

(1947-2024)1947年、ニュージャージー州ニューアーク生まれ。コロンビア大学で英文学と比較文学を専攻。大学院中退後にフランスに渡る。詩、評論、翻訳等を手がけたあと、1985年から1986年にかけての「ニューヨーク三部作」(『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』)で小説家として世界的に注目を集める。以後、現代アメリカ文学を代表する作家として活躍し、『孤独の発明』『ムーン・パレス』『偶然の音楽』『リヴァイアサン』『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』『幻影の書』『オラクル・ナイト』『ブルックリン・フォリーズ』『写字室の旅/闇の中の男』『冬の日誌/内面からの報告書』『インヴィジブル』『サンセット・パーク』など多数の著作が邦訳されている。2024年死去。

柴田元幸

シバタ・モトユキ

1954年、東京生まれ。米文学者・東京大学名誉教授。翻訳家。文芸誌「MONKEY」編集長。『生半可な學者』で講談社エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。翻訳の業績により、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。現代アメリカ文学を中心に訳書多数。