太陽と乙女

1,760円(税込)

発売日:2017/11/22

- 書籍

デビューから14年、全エッセイを網羅した決定版!

登美彦氏はかくもぐるぐるし続けてきた! 影響を受けた本・映画から、京都や奈良のお気に入りスポット、まさかの富士登山体験談、小説の創作裏話まで、大ボリュームの全90篇。台湾の雑誌で連載された「空転小説家」や、門外不出(!?)の秘蔵日記を公開した特別書下ろしも収録。寝る前のお供にも最適な、ファン必携の一冊。

書誌情報

| 読み仮名 | タイヨウトオトメ |

|---|---|

| 装幀 | 川原瑞丸/装画、新潮社装幀室/装幀 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 416ページ |

| ISBN | 978-4-10-464505-3 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | エッセー・随筆 |

| 定価 | 1,760円 |

インタビュー/対談/エッセイ

道半ばのエッセイ道

小説執筆の傍ら、こつこつと書き溜めてきたエッセイが、ついに一冊の本に! この機会に、「エッセイを書くということ」について、あれこれ伺いました。

担当編集者[以下(担)] このたび、デビューからこれまで、いろんなところで書かれてきたエッセイが一冊にまとまりました。まとめて読まれてみて、いかがでしたか?

森見登美彦氏[以下(森)] いや、思った以上にヘビーな本ができてしまいましたね。その場その場で全力投球で書いてきたものなので、一冊にまとめると次から次へと重い球が続く感じがする……。それは今回やってみてはじめてわかりました。

(担) 14年の間に書かれた90篇が収められているわけですが、14年前に書かれた文章を今読まれてみて、いかがでしょう。

(森) デビューして何年かの間に書いたものは、「面白いこと書かなきゃ」「読者を笑わせなきゃ」というのが強すぎて、読んでいて痛々しいですね。そんなに頑張らなくても、っていう……。今更修正してもしょうがないのでそのまま載せていますが、今見ると恥ずかしいです。逆に今は、どうしてもマジメなことを言おうとしてしまって、それがどうもなあ……。なんだか堅苦しくなっちゃって。

(担) 何か変化のきっかけのようなものはあるんでしょうか。

(森) どうぢゃろう……。東京の仕事場を引き払って、奈良に戻ったあたりが一つの区切りなのかもしれませんが。

(担) その端境期に書かれたのが、台湾の小説誌で連載された「空転小説家」ですね。これは海外向けということもあり、他の文章と比べるとちょっと異質な感じがします。

(森) 時期的にもマジメに悩んでいた頃だったので、それがモロに出ていますね。

(担) とても率直に書かれている印象を受けました。そういえば、「お詫びしたい」というエッセイの中で「嘘をついてすいません」というくだりがありますけど、収められているエッセイは何割くらいが本当なんでしょうか。

(森) それはもちろんものによって違いますけど、中には結構大胆に嘘を書いているものもありますね。たとえば最初のほうの、古本まつりの話――内田百閒全集を買ってどうこうっていう――あれ、たぶん嘘ですね。あんな記憶ないですもん。

(担) ええっ、そうなんですか。ロマンチックなエピソードの入った、とても素敵なお話でしたが……。

(森) いや、全集を古本まつりで買ったというのは本当なんですけど、あんな状況で買ったわけではない。

(担) そ、そんなきっぱりと……。では、ご自身で気に入ってらっしゃるお話はありますか?

(森) うーん……「カレーの魔物」とかでしょうか。

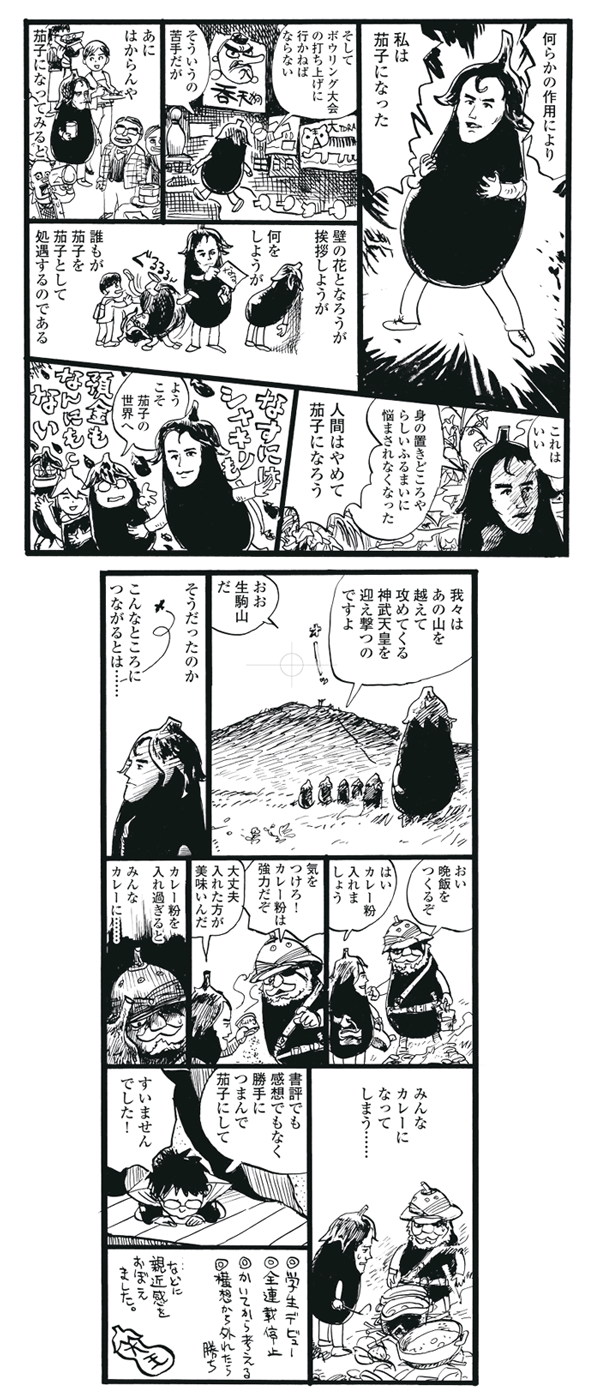

(担) おお! あのお話、私も大好きです。『冒険図鑑』を読まれていた黒田硫黄さんも大受けされたそうで、茄子になった森見さんのエピソードと共に、マンガにしてくださいました。

(森) 黒田硫黄さん、大学時代から読んでいるので、マンガにしてもらえて光栄です。

エッセイは荷が重い

(担) エッセイを書かれるときと小説を書かれるときとでは、やはり心持ちが違いますか。

(森) エッセイのほうが、責任を感じて緊張しますね。自分が主体ですから、思ってもないことを書いたらいけないんじゃないかとか、マジメに考えちゃうんですよ。小説とは緊張するポイントが違うのかな。小説の場合はもちろん小説として面白くなきゃいけないんですけど、何を書いても小説の人物がそう思っているだけで、僕の責任じゃないというか。エッセイの場合、嘘は書けないって思っちゃうんですよね。

(担) あれ……? ついさっき……。

(森) いやいや、なので、たまにあえて抵抗して、嘘を書いたりとか。面白い小説はともかく、面白いエッセイってどう書けばいいかわからないんですよ。人に伝えたい意見もないし、日々そんなに面白い出来事もないので。それに、自分が面白いと感じることと、読んだ人に面白いと思ってもらえることは別じゃないですか。そういう意味では、小説のほうが気が楽ですね。エッセイは荷が重い。だからあんまり書かないようにしているんです。

(担) とはいえ、気づいたらこの分量に……。

(森) なってましたね。集めてみたら意外とありました。全部を盛り込むのには、このタイミングがわりと限界でしたね。

(担) 富士山に登ったり、鉄道で旅をされたりと、どこかに行って書かれたものもありますが、そういうものだと書きやすいですか?

(森) うーん……。最終的にその場所について書かなくても別にいい、というならいいかもしれないんですが、どこかに行って写真も撮ってとなると、その場所についてきっちり書かなきゃいけなくなるので、お題の縛りがきつくなって、それはそれでめんどくさいかも……。

つまりは贅沢なんですよね、僕が。勝手に書きたいんだけど、注文されて書くとそれはできない。かといって、本当に勝手に書けと言われても、何を書けばいいかわからない。結局、自分のエッセイに満足してないんですよ。エッセイについてはまだ悟りへの道半ばです。そんな状態で出して申し訳ないんですけど。

奈良は小説になりにくい?

(担) 今回のエッセイ集のために、「小説新潮」では「ならのほそ道」も連載していただきました。ご出身地の奈良について書かれるのは、実は珍しいですよね。

(森) 今まであんまり奈良を書いてないので、それはそれで面白かったです。いまだに奈良を小説にする方法がよくわからないんですが、エッセイのほうがまだ書きやすかったかな。

(担) 奈良を小説にしにくいというのは、なぜなんでしょう?

(森) なんででしょう。わかんない。たぶん、「奈良らしさ」みたいなことを考えていくと、我々の日常とは地続きになりにくいほうに転がっていっちゃうんですよね。大仏とか鹿とかのベタなイメージじゃないところで、どうやって奈良を表現しようかと考えると、どうしても万葉とか古事記とかの古代のイメージが出てきちゃって……。

(担) そういえば連載にも東大寺や春日大社などの観光名所は出てこないですね。今回の本誌の表紙は編集長の希望で、「奈良といえば」な写真をお願いしてしまいましたが……。

(森) あんまりわかりやすいところよりは、自分にとって意味のあるところを廻るようにはしました。

(担) 奈良で行ってみたい場所が増えたという方も多いのではないでしょうか。今回、志賀直哉旧居に行けて満足です!

それから、書下ろし部分では、『太陽の塔』で日本ファンタジーノベル大賞を受賞された前後、つまりデビュー前後の日記も初公開していただきました。とても面白かったので、他の部分も読んでみたいという欲がむくむくと……。

(森) いや、あれは大学院生の頃のだから、わりに面白かったときなんですよ。特に最近はマジメな日記になっちゃったので。

(担) 昔の日記を読み返されたりする機会はありますか。

(森) わりと近い時期のものを確認のために見返すことはありますけど、大学生の頃の日記を読み返すことはそんなにないんで、変な感じですよね。中身は変わってない部分もだいぶあるんですけど、状況はとても変わったなあと思います。

(担) 日本ファンタジーノベル大賞といえば、ちょうど再始動した同賞の選考委員をお願いして、先日選考会があったばかりです。

(森) 当時の自分に言ってもそんなん絶対信じないですよ。賞をもらうってことでさえ、ええってなってるのに、十何年後にはまさかその賞の選考委員をやっているなんて……。

(担) たびたび登場される親友の明石さんとは、今でもお付き合いはあるんでしょうか?

(森) ありますよ。彼も今は大事務所の弁護士やし、子どももいるし、状況はだいぶ違いますが、キャラクターは変わらないですね。

(担) それはなんだか嬉しいです。最後に、エッセイを読まれることに関してはいかがですか。お好きなエッセイ集などは。

(森) まえがきにも書きましたが、星新一の『進化した猿たち―The Best―』はすごく好きですし、内田百閒の随筆も好きです。「エッセイ」というより「随筆」なのかな。大正から昭和初期あたりの随筆は結構好きかもしれません。

(担) まえがきでは「眠る前に読むべき本」と書かれていましたが、そうした本はやはり寝る前に……?

(森) あとは、小説みたいに、「その世界に入っていかなきゃ」という読み方をするのがしんどいときですね。エッセイって、こちらのモードを変えなくても読めるじゃないですか。小説を読むときはわりに覚悟を決めて、「読まなきゃ」と思って読む。自分が小説を書いているときはその世界に入り込んでるので、そこから一度出てきてまた違う世界にぐっと入る、という作業が結構しんどいんですよね。ただ、書いているものから少し距離を置いて何か別の文章を読みたくなる時は実にしばしばあって、そういう時、随筆ならわりに気楽に読み始められます。

(担) 『太陽と乙女』も、読者の方にそんなふうに気楽に楽しんでいただけたらいいですね。

(森) そうですね。今は道半ばのエッセイも、あと10年か15年くらいしたらもうちょっとマシになるかもと思うんですけど。

(担) それは……古事記的時間からすればすぐですね! エッセイ大全集その二も、今から楽しみにしています!

(もりみ・とみひこ 作家)

波 2017年12月号より

単行本刊行時掲載

[特別描き下ろし漫画] 黒田硫黄/茄子のなりかた

大学生の頃から黒田作品を愛読し、影響を受けてきたと話す森見登美彦氏。

ラブコールに応えて(!?)、コラボが実現!

『太陽と乙女』のエッセイの中で「茄子になった」登美彦氏が、黒田作品に登場します。

波 2017年12月号より

単行本刊行時掲載

イベント/書店情報

著者プロフィール

森見登美彦

モリミ・トミヒコ

1979(昭和54)年、奈良県生れ。京都大学農学部大学院修士課程修了。2003(平成15)年、『太陽の塔』で日本ファンタジーノベル大賞を受賞し、作家デビュー。2007年、『夜は短し歩けよ乙女』で山本周五郎賞を受賞。2010年『ペンギン・ハイウェイ』で日本SF大賞を受賞する。ほかの著書に『四畳半神話大系』『きつねのはなし』『新釈 走れメロス 他四篇』『有頂天家族』『美女と竹林』『恋文の技術』『宵山万華鏡』『四畳半王国見聞録』『聖なる怠け者の冒険』『有頂天家族 二代目の帰朝』『夜行』『太陽と乙女』『熱帯』がある。