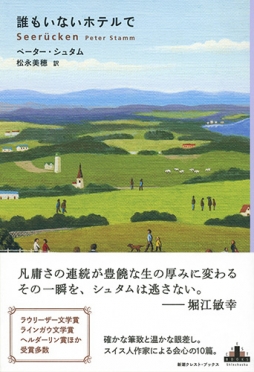

誰もいないホテルで

1,870円(税込)

発売日:2016/07/29

- 書籍

日常を一変させるできごとと、それに向き合う人々の痛切な思い。スイス人作家による10の物語。

森の中のホテルで出会った不思議な女性。ロック・フェスを見物に来た近所の農夫。工場から姿を消したもの静かな警備員。食堂の二階で暮らし始めた若いカップル――。平穏な日々を揺るがすような一瞬と、それに向き合う人々の驚き、悲嘆、喜びを丹念に鮮やかに映し出す10篇。世界的な名声を誇るスイス人作家による短篇集。

自然の成りゆき

主の食卓

森にて

氷の月

眠り聖人の祝日

最後のロマン派

スーツケース

スウィート・ドリームズ

コニー・アイランド

書誌情報

| 読み仮名 | ダレモイナイホテルデ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 192ページ |

| ISBN | 978-4-10-590128-8 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 1,870円 |

書評

そのままでいてください

登場人物はみなどこか疲れていて、世間に対しても、自分自身に対しても、波長のあわない状態をもてあましながら日々を送っている。同時にまた、閉塞を破るなにかの訪れを待って、進んで緊張の衣をまといもする。日常を脅かす不安を描く書き手はいくらもいるだろうけれど、ペーター・シュタムが特異なのは、心の濁りを、一点の曇りもない透明なアクリルを通してつかみ取るという、方法的な矛盾を完遂している点にある。本書は、その美しい成果のひとつだ。

若いスラブ文学研究者がマクシム・ゴーリキーの戯曲について論文を書くため、山上のホテルにやってくる趣向の表題作がすでに示唆的である。一度破産したのち、何年か前に営業を再開したというそのホテルに予約を入れ、やっとの思いでたどりつくと、どうも様子がおかしい。ロビーは薄暗く、家具には白い布がかかっている。広壮な建物にいたのは、電話応対してくれた女性ひとり。水も電気も切られていて、食事は冷たい缶詰で済ませなければならないし、パソコンも使えない。にもかかわらず、彼はなぜか残ることを選ぶ。

この「なぜか」わからない行動をうながすのは、耳の感覚だ。シュタムは複数の言語圏が並立するスイスの、ドイツ語作家である。右の一篇で、主人公は、ホテルに予約を入れたとき相手の名前を聞き取れず、「どの地方の訛りかも判断できなかった」。フランス語やイタリア語ではなく、おなじドイツ語の、かぎられた地方のなかで差異化された微妙な訛りに気づくことは、日常のなかのひとつの亀裂であり、慣れ親しんだ土地とそこに根付いているはずの言語との齟齬から、不安の霧がひろがっていくのである。

イタリアの海岸近くの貸別荘で若い夫婦が休暇を過ごす「自然の成りゆき」でも、聴覚は大きな役割を果たしている。別荘が情報とちがっていたことに不平を漏らす妻と、「ただすべてを甘受」している夫のすれちがいは、隣にやってきた二人の子連れ一家の奇妙な行動に、そしてなにより子どもたちの騒々しい声によって増幅される。この空間に色をつけるのが、子どもたちの母親の、「シュヴァーベン方言丸出しの意地悪そうな声」なのだ。声は、しかし、とつぜん聞こえなくなる。望んでいた静寂が、今度は不安を掻き立てる。一家の不幸を知った若夫婦は、不安と悔悟を、思いも寄らない性愛の行動に溶け込ませる。

シュタムの手に掛かると、いくらか突飛な設定が日常となめらかに繋がってしまう。閉鎖されたホテル、自然の残る森の対極にあるショッピングセンター、広大な工場跡地に残された守衛小屋、野外コンサートが終わったあとの草地を見下ろす家。窓から外を見やる登場人物たちの虚ろな心は、作中の小道具を借りて言えば、日用品がそのまま遺品になりかねない入院時のスーツケースみたいなものだ。シュタムは、そこに言葉を詰める。「スウィート・ドリームズ」と題された一篇で、彼は自身を連想させる作家を登場させ、「アイデアは道に転がっているんですよ」と創作の秘儀を明かしている。バスのなかで偶然見かけた若いカップルからでも物語を書くことができる。ただし結末は、「話を最後まで書いたときに」しかわからない。

ならば、シュタムの世界には閉塞感しかないのだろうか。いや、むしろその逆だ。舞台をニューヨークに移した掌篇、「コニー・アイランド」に、こんな場面がある。海岸のブロックに腰を下ろして煙草を吸っている語り手に、浜で写真を撮り合っていた女性が近づいてきて、彼の写真を撮ってもよいかと尋ね、二度、シャッターを押す。そのときひとつの質問をした彼に、カメラを持った女性はこう答えるのだ。「そのままでいてください。それで完璧です」。

そのままでいることがいかに大変か。そのままでいないことがいかに不安か。シュタムの登場人物たちは、「愛すること」と「愛されること」のあいだで踏み迷い、「愛さないこと」と「愛されないこと」の違いを肌で感じながら、それをあえて明確な言葉にしない。ためらい。あきらめ。さみしさ。そんな紋切り型で世をはかなむかわりに、目の前の日々に身を委ね、心の保全装置が少しずつ狂っていくさまを冷静に観察するだけである。

ところが、そんな冴えない日々の雲間から、不意に奇妙な光が、ほとんど希望に似た光が差し込むのだ。凡庸さの連続が豊饒な生の厚みに変わるその一瞬を、シュタムは逃さない。そして、余計な意味づけもしない。放置されたいくつもの可能性を、飾りのない言葉の湖の底に、ゆっくり沈めていくだけである。

(ほりえ・としゆき 作家)

波 2016年8月号より

短評

- ▼Horie Toshiyuki 堀江敏幸

-

「愛すること」と「愛されること」のあいだで踏み迷い、「愛さないこと」と「愛されないこと」の違いを肌で感じながら、ぺ一ター・シュタムの登場人物たちは、それを明確な言葉にしない。ためらい、諦め、さみしさといった紋切り型で世をはかなむかわりに、目の前の日々に身を委ね、心の保全装置が少しずつ狂っていくさまを観察する。しかしそんな冴えない日々の雲間から、不意に奇妙な光が差し込むのだ。凡庸さの連続が豊饒な生の厚みに変わるその一瞬を、シュタムは逃さない。意味づけもしない。放置されたいくつもの可能性を、飾りのない言葉の湖の底に、ゆっくり沈めていくだけである。

- ▼Yiyun Li イーユン・リー

-

ぺ一夕ー・シュタムの言葉は、本を閉じたあともずっと長いあいだ、読者のもとに留まって離れない。

- ▼Frankfurter Allgemeine フランクフルター・アルゲマイネ紙

-

美しい破滅を描くというスイスの文芸の伝統を、ぺ一ター・シュタムは本書によって新たな高みへと導いている。

- ▼Suddeutsche Zeitung 南ドイツ新聞

-

シュタムは、言葉にされなかったもの、言葉にできないものを文学的につかみとる力を持っている。

- ▼Publishers Weekly パブリッシャーズ・ウィークリー誌

-

シュタムは多種多様な人間を登場人物に据え、それぞれの心理に深く入り込むために、その文体も自在に変化させる。シャーリイ・ジャクスン的な不気味な密室恐怖、レイモンド・カーヴァー的なこわれやすさ、ローリー・ムーア的な温かさまでもが、様々に醸し出されるのだ。

- ▼Kirkus Reviews カーカス・レヴュー誌

-

ここに収められた短篇は、チューリヒのカミュもしくはカフカによって書かれたものとして読むことができ、そこには時折イプセン的、イングマール・ベルイマン的な味わいもある。

訳者あとがき

本書はスイスの作家ペーター・シュタムの短編集Seerücken(2011)の全訳である。Seerücken(ゼーリュッケン)という単語は、スイス北東部にあるトゥールガウ州の丘陵地帯の名称だ。この地の北端はボーデン湖に接し、湖の向こうはドイツ。いや、正確に言えば、ボーデン湖畔のドイツの都市コンスタンツとスイスの境界線は、ボーデン湖のスイス側にある。いずれにしてもトゥールガウ州とドイツは陸続きで、わたし自身、コンスタンツに行った際、友人に案内されてドイツとスイスの国境を徒歩で越えた記憶がある。

ペーター・シュタムは、このゼーリュッケン地方のシェルツィンゲンというところで一九六三年に生まれている。つまり故郷を舞台に一つの短編集が編まれているわけで(最後の短編だけは場所が違うけれど)、湖と丘陵、湖畔の駅についての言及をあちこちに見つけることができる。地図で見ると、その地域ではボーデン湖の南側を幹線道路が東西に走り、それと並行するように鉄道路線も走っている。シュタムが育った町からスイスとドイツの国境までは、わずか五キロほど。ボーデン湖は家から一キロ未満の徒歩圏内にあったはずだ。シュタムは対岸の風景や周囲の丘陵を眺め、四季の変化を感じながら、少年時代を過ごしたことだろう。

少年時代から空想に耽ることが多かったシュタムは、中等教育を受けた後、いったんは職業訓練を受けて父親と同じく簿記の仕事をするようになるが、大学入学資格を取得してチューリヒ大学で半年間英文学を学び、ニューヨークにしばらく滞在する。さらに専攻を心理学に変更して数学期学んだ後に大学は中退、チューリヒでジャーナリストとして働き始めた。

執筆の試みは早くから始めていたようだが、最初の出版は一九九五年で、それ以前はラジオドラマの作者だった。子ども向けの本や、有名な物語のリライトなどの仕事を経て、次第に小説の出版が増えていく。文学賞も少しずつ受賞するようになった。さらに英語圏でも翻訳を通して知名度が上がりつつある。

わたし自身はまず絵本を通してシュタムの作品に出会った。ベルリンの書店で入手した絵本がとてもおもしろかったので、『ふしぎな家族』というタイトル(原題はWarum wir vor der Stadt wohnen『ぼくたちはなぜ郊外に住んでいるのか』、原書の出版は二〇〇五年)で翻訳させてもらった。三人の子どもと父母、祖父母の七人家族が、バスのなかで暮らしたり、おじさんの帽子のなかや月に住みついたり、教会の塔やホテルで暮らしたりと、住むところを次々に変えていく幻想的な作品で、ユッタ・バウアーのすばらしい絵とあいまって、何度読み返しても楽しい本になっている。その後、シュタムのことが気になってきて、短編や長編をいろいろ読むようになった。

大学で専攻を変えて心理学を学んだことについて、シュタムは「文学の題材である人間のことをよく知りたかった」と語っている。その勉強を中断したのは納得ずくであって、もともと学位をとるつもりはなく、あくまで創作が彼の目標だった。そうして生まれてきた作品においては、政治的な関心や社会批判の要素はどちらかといえば希薄であり、日常から逸脱していく登場人物の不可解な行動にスポットが当てられている。心理学を学んだシュタムではあるが、人間心理の論理的な解明を試みるというよりは、むしろ明解に説明できない気持ちから発する行動を淡々と描写することに力が注がれていることが多い。そのために作品全体が茫洋とした雰囲気に包まれ、もやもやした気分で読み終えることもあったが、今回訳出した短編はどれも場面の切り取り方が鮮やかで、コンパクトでありながら強い印象を残すものだった。シュタムの新境地を感じさせる粒選りの作品集といえよう。

冒頭の「誰もいないホテルで」には、閉鎖されたホテルで一冬を過ごしたらしいアナという女性が登場する。実に謎の多い女性で、小説にふしぎな余韻を残す。彼女はどこから来て、どこへ行ったのか。このアナと、「森にて」に出てくるアーニャには、いくつもの共通点がある気がしてならない(名前も酷似している!)。アナの姿が、「森にて」の後日談ではないかと思えてしまうほどだ。彼女たちは一人の世界で充足し、他人に期待しない。日々サバイバルできればそれでよくて、人生の意味について、少なくとも表面上はあれこれ悩んだりはしない。ロシア文学を研究する「ぼく」に向かって、アナはいろいろと辛辣な問いを浴びせる。アーニャは書店で働くが、書物に耽溺することはなく(あったとしてもほんの一時期で)、その後はひたすら町を徘徊する。強靭な女性でありながらとらえどころのない彼女たちはしかし、それぞれが満たされない願望を胸に抱いていることも推察できる。

一方、この短編集における男たちは、しばしば痛々しい姿をさらけ出している。「氷の月」のビーファー。「スーツケース」のヘルマン。もしくは「主の食卓」のラインホルト。妻を喪ったり(もしくは喪いかけたり)、仕事場での信頼関係が壊れてしまったり、といったある種の喪失と切断を経験することで、彼らは突発的な行動に出る。「ディスコミュニケーション」、そして「孤独」というキーワードが強く浮かび上がってくる。

カップルたちの姿も描かれている。「眠り聖人の祝日」で勇を鼓してリュディアを家に誘うアルフォンスの姿は初々しい。夫婦関係がマンネリ化しかけた「自然の成りゆき」のニクラウスとアリスには、バカンス中の衝撃的な事件によって変化が訪れる。湖畔で共同生活を始めたばかりの「スウィート・ドリームズ」のカップルの生活にも、小さな波風が立つ。こうしてみると、シュタムが実にいろいろな年代・立場の人々をとりあげ、彼らが経験する転換点を丁寧に描き出していることに気づく。

「スウィート・ドリームズ」は英訳が「ニューヨーカー」にも掲載され、それを村上春樹が「甘い夢を」というタイトルで日本語に重訳したものが、『恋しくて』(中央公論新社)に収められている。ある作家が、その日バスのなかで見かけたカップルについて物語を書くかもしれない、とテレビ番組で発言する。その作家をバスのなかで見た若い女性の視点でストーリーが語られるが、このストーリーそのものがまさに当の作家の創作に過ぎないのかもしれない。創作された人物に創作者のことを考察させる(といっても、この創作者も創作されているわけだが)という秀逸な仕掛けが透けて見える。

最後の「コニー・アイランド」も、ニューヨーク近郊の海辺にいる人物の動作をミクロの視点でスケッチしつつ、ある瞬間を写真のように切り取る実験的な手法である。

冒頭にも述べたように本書にはシュタムの郷土の風景が随所に盛り込まれており、「眠り聖人の休日」でアルフォンスが語るように、その土地の良さも充分に感じられるが、だからといって郷土がひたすら美化されているわけではない。短編の主人公たちがしばしば「よそ者」であるのも気になるところだ。彼らはその土地で、必ずしも居心地よく感じてはいない。ホテルが倒産していたり、工場の跡地になかなかプロジェクトが来なかったりと、景気もいまいちのようだ。ニューヨークやパリでの暮らしを経験し、現在はチューリヒ州在住のシュタムは、郷土の閉鎖性にも意識的なのだろう。ともあれ、本書の出版一年後に彼は「ボーデン湖文学賞」を受賞しており、故郷の人々からはこの本が好意的に迎えられたことがうかがえる。

最近のシュタムはずいぶん上り調子で、充実した活躍ぶりを見せている。二〇一四年にはヘルダーリン賞を受賞した。今年の初めには長編Weit über das Land(その土地を遥かに越えて)が出版された。六月には彼の最初の長編Agnes(アグネス)が映画としてドイツ語圏で公開され、話題になっている。四十代の作家が女子大学生と付き合い、自分たちの交際を文章に綴って相手に読ませることで、相手が「綴られた自分」を過剰に意識するようになっていくという物語。一種の心理サスペンスだが、これを書いたときのシュタムはまだ三十代前半だった。

本書のタイトルは、冒頭にも記したように「ゼーリュッケン」であるが、日本ではこの地名に馴染みがないため、編集部との相談の結果、「誰もいないホテルで」とすることになった。冒頭の短編にもこのタイトルをつけたが、短編の原題は「夏の客」(これは本文中で言及されるゴーリキーの戯曲のドイツ語タイトルSommergästeによる)である。

今回も、新潮社の佐々木一彦さんには最初から最後まで大変お世話になったことを感謝したい。

また翻訳にあたって、ドイツ西部のシュトラーレンにある「ヨーロッパ翻訳者コレギウム」(EÜK)からもサポートをいただいた。この本の一部はシュトラーレンで翻訳し、デュッセルドルフ大学で翻訳を学ぶ学生たちのセミナーで朗読もさせていただいたのが、楽しい思い出になっている。

二〇一六年六月

松永美穂

著者プロフィール

ペーター・シュタム

Stamm,Peter

1963年、ドイツと国境を接する湖畔の町、シェルツィンゲンに生まれる。中等教育のあと会計の仕事に就くが、のちにチューリヒ大学で英文学、心理学などを学ぶ。ニューヨーク、パリ、北欧などで暮らしたあと、チューリヒでジャーナリストとなり、1995年から小説を発表し始める。数多くの長篇小説、短篇小説のほか、ラジオドラマの脚本や文芸誌の編集にも携わる。ラウリーザー文学賞、ラインガウ文学賞、ヘルダーリン賞ほか、受賞多数。英語版の短篇集We're Flyingはフランク・オコナー国際短篇賞の最終候補作となり、作品はこれまでに30以上の言語に翻訳されている。チューリヒ郊外在住。

松永美穂

マツナガ・ミホ

早稲田大学教授。訳書にベルンハルト・シュリンク『朗読者』(毎日出版文化賞特別賞受賞)『階段を下りる女』『オルガ』、ウーヴェ・ティム『ぼくの兄の場合』、ヘルマン・ヘッセ『車輪の下で』、ヨハンナ・シュピリ『アルプスの少女ハイジ』、ラフィク・シャミ『ぼくはただ、物語を書きたかった。』ほか多数。著書に『誤解でございます』など。