お知らせ

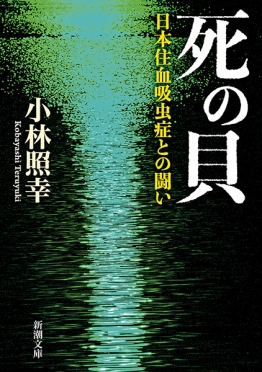

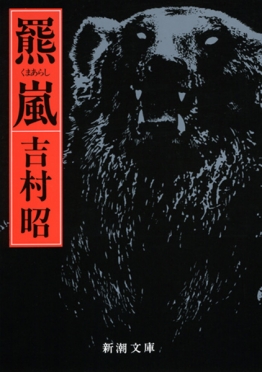

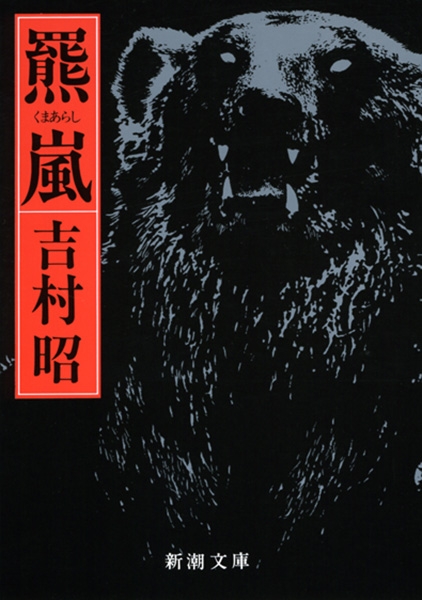

いま注目の本! 小林照幸『死の貝―日本住血吸虫症との闘い―』、吉村昭『羆嵐』、新田次郎『八甲田山死の彷徨』

Wikipedia3大文学とは、読み始めると思わず引き込まれてしまう秀逸なWikipediaページのこと。「八甲田雪中行軍遭難事件」、「三毛別羆事件」、そして「地方病(日本住血吸虫症)」が知られています。

かつて日本各地には、腹が妊婦のように膨らみ、やがて死に至る「地方病」と呼ばれる謎の病が存在しました。この「地方病」ページの主要参考文献とされたのが小林照幸さんのノンフィクション『死の貝』。長らく入手困難で、古本市場では一万円以上の高値もついていました。この幻の作品に大幅増補したのが文庫『死の貝―日本住血吸虫症との闘い―』です。発売直後から大きな注目を集め、わずか1ヶ月で4刷に。人々が病気の克服に向け奮闘する様子はプロジェクトXさながらで、読んでいると胸があつくなること間違いなしです。

ちなみに新潮文庫には、Wikipedia3大文学の残り二つのページと深い関わりを持つ作品もあります。それが『八甲田山死の彷徨』(新田次郎)と『羆嵐』(吉村昭)。『死の貝』とセットで購入する人も多く、いずれの作品からも自然の驚異とそれに立ち向かう人間の強さを感じることができます。

著者紹介

小林照幸コバヤシ・テルユキ

1968(昭和43)年、長野県生れ。ノンフィクション作家。1992(平成4)年に『毒蛇(どくへび)』で第1回開高健賞奨励賞、1999年に『朱鷺(トキ)の遺言』で第30回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。信州大学卒。明治薬科大学非常勤講師。著書に『パンデミック 感染爆発から生き残るために』『大相撲仕度部屋 床山の見た横綱たち』『熟年性革命報告』『ひめゆり 沖縄からのメッセージ』『全盲の弁護士 竹下義樹』『車いす犬ラッキー 捨てられた命と生きる』など多数。

吉村昭ヨシムラ・アキラ

(1927-2006)東京・日暮里生れ。学習院大学中退。1966(昭和41)年『星への旅』で太宰治賞を受賞。同年発表の『戦艦武蔵』で記録文学に新境地を拓き、同作品や『関東大震災』などにより、1973年菊池寛賞を受賞。以来、現場、証言、史料を周到に取材し、緻密に構成した多彩な記録文学、歴史文学の長編作品を次々に発表した。主な作品に『ふぉん・しいほるとの娘』(吉川英治文学賞)、『冷い夏、熱い夏』(毎日芸術賞)、『破獄』(読売文学賞、芸術選奨文部大臣賞)、『天狗争乱』(大佛次郎賞)等がある。

新田次郎ニッタ・ジロウ

(1912-1980)1912(明治45)年、長野県上諏訪生れ。無線電信講習所(現在の電気通信大学)を卒業後、中央気象台に就職し、富士山測候所勤務等を経験する。1956(昭和31)年『強力伝』で直木賞を受賞。『縦走路』『孤高の人』『八甲田山死の彷徨』など山岳小説の分野を拓く。次いで歴史小説にも力を注ぎ、1974年『武田信玄』等で吉川英治文学賞を受ける。1980年、心筋梗塞で急逝。没後、その遺志により新田次郎文学賞が設けられた。実際の出来事を下敷きに、我欲・偏執等人間の本質を深く掘り下げたドラマチックな作風で時代を超えて読み継がれている。