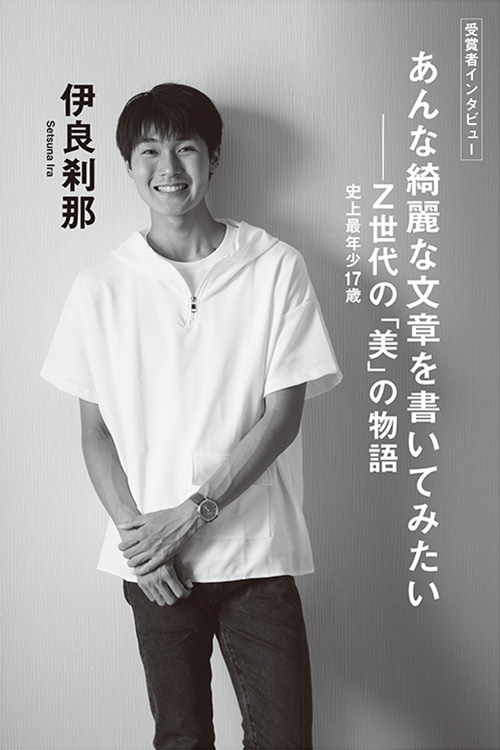

――新潮新人賞史上最年少、17歳(選考会当時)での受賞となりました。

受賞作の「海を覗く」は、高校2年生の美貌の青年・北条司と、彼に惹かれる同級生の速水圭一、それから速水が所属する美術部部長の矢谷始と、矢谷の予備校の同級生で非常に醜いと描写される棚橋美穂らが織りなす群像劇ですが、観念論的な「美」についての会話が差し挟まれたりと、普通の青春小説とは随分異なる印象です。なぜこの小説を書こうと思われたのでしょうか。

とにかく三島由紀夫が好きで、あんな美しい文章を書いてみたいと思った、それにつきます。また、自分が美醜について、どう感じるのかを探りたい、言語化したいという思いもあったので、観念的な会話の部分は書いていても楽しかったです。

はじめは速水と北条だけの物語にするつもりだったんです。美しい人物と、その美に惹かれるのであれば美術部の所属が一番かなと、まず二人の人物を設定しました。

それから組み合わせが男女だと簡単すぎるし、性別を超えた美しさのようなものを表したかったので、あえて性別は揃えて男性同士にしました。男性にしたのは、自分が男性なのでその方が書きやすかったから。二人を高校2年生にしたのも、執筆当時の自分と同じ年齢の方が書けるだろうと思ったからです。やはりどうしても経験値が足りませんから。

でも、速水が美について考えていることに同意してくれる、あるいはぶつかる人物として矢谷を出したら、最初はそんなつもりはなかったのですが、どんどん矢谷を掘り下げていくことになりました。そのうちに、矢谷の彼女の七瀬唯や、醜い棚橋など、他の登場人物も生まれてきました。書き始めた当初はもっと短くて、途中の部分、速水が北条に幻滅するところで終わらせようと思っていたのですが、そうもいかなくなり、最終的にあの着地点になりました。僕自身はバッドエンドではないと思っていますが……。

――ラストの場面は映像的で美しく、印象的でした。舞台となった奄美大島には実際に修学旅行で行かれたのでしょうか?

いいえ、行ったことがないんです。でも、舞台としては、何となく南の島がいいなと思って、それなら沖縄か奄美大島かなと。実際に旅した方の旅行記が読めるサイトや、現地の観光協会のHPなどを参考にしました。奄美大島から屋久島へ行くフェリーがあること、その出発時刻、航行時間、フェリーの室内の様子や、甲板の映像などもアップして下さっている方がいたので助かりました。

――原稿用紙で250枚近くになるこの作品をすべて、スマホで書かれたとか。

はい、フリック入力で、メールを打つ時みたいな感じで書きました。奄美大島のことなど、調べものも全部スマホです。傍目にはソファでスマホをいじっているだけに見えたかもしれません(笑)。

書き始めたのは去年の秋、9月か10月頃からで、年をまたいだ1月中旬には大体出来上がり、ゆっくり推敲して2月頭頃に完成しました。修正もすべてスマホでやりました。原稿については、最初から最後まで、どこに何があるか大体は覚えている感じです。

――執筆時、一番難しかったところはどこでしょうか?

とにかく経験値がないので、あれこれ調べなければならないですし、観念論以外のところ、学校の場面、普通の会話部分などはきつかった箇所もあります。でも一番難しかったのは、やはり三島の影響を露骨に受け過ぎていると自分でもわかっているぐらいですから、三島に寄せ過ぎないようにしなければならなかったところでしょうか。といっても好きなので、やはりにじみ出てきてしまうのですが。

それから自分とは違う性なので、女性を描くのも難しかったです。ちなみに男女問わず、どの登場人物にもモデルはいません。矢谷も完全に自分のイマジナリーフレンドですね。僕の周りにはいないタイプ、実際にいたら嫌な奴だなと思います(笑)。

自分に一番近いのは、やっぱり速水だと思いますね。卑屈なところとか。

――他の登場人物については、割合に容姿がはっきりと描写されていますが、速水についての描写だけがありませんね。

言われてみればそうですね。意図的に省いたわけではないのですが、必要がなかったからでしょうか。醜くても美しくても、どっちに転んでもメリットがないというか、変わらないというか。ただ、彼の思念的なものだけがひたすらに紡がれていくことが大事だったのかもしれません。

――これまでの読書遍歴をお伺いしたいのですが、まずは三島との出会いはいつ頃でしょう? 一番好きな作品は何ですか?

最初に三島作品と出会ったのは、高校1年生の夏です。書店で手に取ったのが短篇集の『真夏の死』でした。文章がいい、とにかく綺麗だと思いました。通学の電車の中で読んでいました。実は途中で寝てしまった作品もありはするのですが、短篇集なので、いろいろな作品が読めたのもよかったですね。

そこから嵌って様々な作品を読みましたが、一番好きな三島作品……う~ん、難しいですね……どれだろう……単体作品としては『鏡子の家』ですかね。あの世界というか、空気感が好きなんです。それから単体でなければ、やはり『豊饒の海』四部作の『暁の寺』です。美貌の人物として設定した北条司の北条は『豊饒の海』の「ほうじょう」からです。司はタイトルの「海を覗く」の「覗」から部首の「見」をとりました。同姓同名の漫画家さんがいらっしゃることは、不勉強ながら知りませんでした。

中島敦も好きな作家です。教科書には「山月記」が載っていましたが、「李陵」が一番好きです。授業中、電子辞書に入っていたので、こっそり読んでいました。著作権がきれた作品は、電子辞書で読めますから。梶井基次郎の「檸檬」を読んで短篇小説を書いたこともありました。

ライトノベルはほとんど読んでいません。

漫画は読みます。父が週刊少年ジャンプを買ってくるので、ジャンプ系は連載で読んでいますね。『呪術廻戦』や『鬼滅の刃』、あと「ウマ娘」という馬を擬人化した育成ゲームのコミック版も面白いです。

――同級生同士で小説の話をすることはありますか?

微塵もないです。本当は読書好きの友達も中にはいるのかもしれませんが、小説の話をしたことはないですね。漫画やアニメ、ゲームの話をすることはありますが……僕自身、小説を読んでいる、書いていると話したことは一度もありません。

ただ、僕の父が読書好きなので、たまに何かしら貸してくれます。父は太宰派で、僕が中学生の時に『人間失格』を渡されたことがありました。中学生にもよくわかるというより、中学生だからこそ共感する部分も多くて、苦も無く読めましたが、やっぱり自分は三島派です。

映像作品はNetflixとAmazonプライムに入っているので、そこから観ますね。自分でも影響を受けているなと思うのは、Netflixの「ブラック・ミラー」(2011)というイギリスのオムニバスドラマです。テクノロジーが発達した近未来的な設定や予想外の皮肉な結末が多くて、一話完結、今はシーズン6まであります。それも父から一緒に観ようと誘われて、それで家族で観ました。

――ディストピアというか、イギリス独特のブラック・ユーモアがきいたドラマです。それを家族で観るというのは珍しいというか、本当に仲がいいんですね。新人賞に応募することは伝えていましたか?

家族仲は悪くないとは思います。でも、新人賞に応募したことは親にも友達にも、誰にも言ってませんでした。受賞してはじめて親に伝えたら、喜んでくれましたね。

反抗期も、僕自身はなかったと思ってます(笑)。反抗期というより、そもそも怒るのがあまり得意じゃないんです。怒っている途中で、何でこんなに自分は怒っているんだろうって自分のことが恥ずかしくなってくる。それで怒るのを止めてしまうんですね。

「作家」になりたいという強い意志を持っていたというより、まず書いてみたい文章があり、書いてみたい物語があった、だから書いたというのが近いです。そしてそれは今後も自分の中にあり続けるのだろうと感じています。