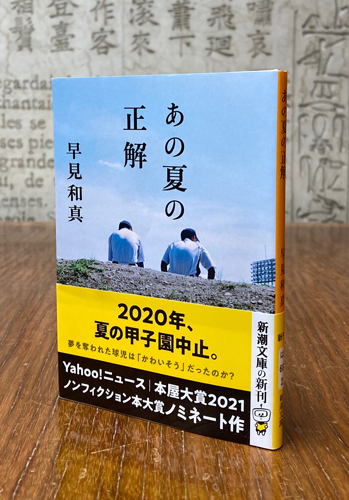

あの夏の正解

605円(税込)

発売日:2022/06/27

- 文庫

- 電子書籍あり

2020年、コロナ禍で甲子園中止。夢を奪われた選手と指導者の最後の夏を描く傑作ルポ。

2020年、新型コロナ感染拡大により春のセンバツに続いて夏の甲子園も中止。愛媛県の済美と石川県の星稜、強豪2校に密着した元高校球児の作家は、選手と指導者に向き合い、“甲子園のない夏”の意味を問い続けた。退部の意思を打ち明けた3年生、迷いを吐露する監督。彼らは何を思い、どう行動したのか。パンデミックに翻弄され、日常を奪われたすべての人に送る希望のノンフィクション。

書誌情報

| 読み仮名 | アノナツノセイカイ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | (C)NORIYOSHI KONNO/カバー写真、orion/カバー写真、amanaimages/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 240ページ |

| ISBN | 978-4-10-120692-9 |

| C-CODE | 0195 |

| 整理番号 | は-68-2 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 605円 |

| 電子書籍 価格 | 605円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2022/06/27 |

書評

球児との対話の先に

夏の甲子園大会、中止。――知らせを受けて、著者は車を走らせた。当事者である高校球児たちに話を聞くためだ。「目に見える形で大切にしてきたものを失った彼らが、この夏、何を感じ、どう振る舞うのか。何を失い、何を得るのか」「僕は素直に彼らに教えを請いたかった」。それが、この本が書かれた強い動機だ。

甲子園だけが特別なわけではない。コロナ禍のせいで人生を変えられた高校生は、日本に、世界中に、たくさんいる。感染してしまった若者も少なくない。野球以外もほぼすべての大会が中止になった。インターハイも、文化系の発表会も開かれず、夏は燻ったままだ。

それでも、「あの夏」とは、「甲子園大会が中止になった夏」を指す。直近の山本周五郎賞受賞者である著者は、昔、甲子園を目指す高校球児だった。この本に登場する多くの人たちと同じく、甲子園の魔力に搦めとられた人だったのだ。当時、高橋由伸を擁した桐蔭学園の野球部員であり、彼をきっかけに魔法が捻れてしまった体験を持つという。いてもたってもいられなかったのだろう。甲子園を失うということが、どれほど大きなことか、知っているからだ。

強豪校である済美高校(愛媛県)と星稜高校(石川県)を訪れ、インタビューを繰り返す。取材というより対話に近いかもしれない。渦中の球児たちの最もつらかったであろう時期に、話を聞かせてほしいと頼み、「彼らの口にする言葉に、この夏を通して導き出すであろう答えに強く期待している」と書く、怖ろしいほどの正直さには驚く。無茶とも呼べるそれができるのは、著者にかかった甲子園の魔法がいまだに解けていなかった証拠だ。

その熱量に圧倒される。著者自身も、迷い、考え、愛媛県と石川県を車で何往復もする。考えてほしい、と彼らを促すけれど、著者を含めた大人たちにも正解はわからない。そもそも正解があるのかどうかさえわからない。少なくとも誰もが認める正解などないことは、序盤の混沌からすでに浮かび上がってきていた。ただ、正解があるにしろないにしろ、それを求めて考え続けることに意味があるのだろう。ひたすら歩いてきた道が突然閉ざされて立ち止まる。悩み、泣き、彼らは野球について、自分自身の人生について考えていく。

人生そのものであったはずの甲子園が中止になって傷ついているであろう選手が、思いがけない言葉を口にする。中止を理不尽だと感じ、仲間たちと何度も話し合い、その上で気づいた自分のほんとうの気持ち。それを引き出せただけでも、このインタビューには意義があったと思う。その一方で、その意見とは反対の言葉をいう選手もいる。「いまの自分にしかできないことがきっとある」と語る選手もいる。どの選手の言葉にも重さがある。

夢中になって読んだのは、ひとりひとりにドラマがあったからだ。これがノンフィクションの持つ力か、と思う。執念の取材をした著者の力の賜物だろう。野球をやるという、たったひとつの目的のために集まった彼らには、揺れ動く感情がある。生い立ちも、家族の環境も、部内での立ち位置もさまざまな彼らの共通点は、今、同じ場所から甲子園を目指しているということだけだ。考えや行動に違いがあって当然だ。それがリアルに伝わってくる。まるでよくできた小説のようだ、と感じる場面が何度もあった。でも彼らは実在する高校生たちだ。日中は登校して授業を受け、放課後になると野球部のユニフォームを着てグラウンドに集まる現役の高校生なのだ。小説と決定的に異なるのは、彼らが現在を生きている点だ。結末はまだ見えない。

だからこそ、正解などないのではないか、という思いが大きくなる。正解は、たぶん、つくるしかない。これから、彼ら自身がつくっていくしかないのだ。答え合わせをする権利は誰にもない。彼ら自身にさえない。なぜなら、それが人生だからだ。彼らの生きていくそれぞれの人生そのものが正解になっていくと信じたい。

高校球児たちは、きっとそのことに気づいている。たしかに特別な夏を経験した。だけど、自分たちだけが特別に不運なわけではない。ここからまた歩きはじめるしかない。だから、それぞれのやり方で顔を上げている。ちゃんと前を向いている。

彼らのために右往左往する大人たちの連帯にも希望を感じる。でも、それ以上に、どんどん成長していく高校球児たちの中に大きな希望があると思った。彼らは甲子園のない、かけがえのない夏を生きたのだ。彼らを全力で追いかけた著者も、ほんとうのところ彼らの強さには敵わないとどこかで思っていたに違いない。

(みやした・なつ 作家)

波 2021年4月号より

単行本刊行時掲載

最後の夏をなくし、〈新しい言葉〉を求めて。

本書には、三つの顔がある。

まずなにより、新型コロナ禍に翻弄された2020年夏の高校野球を描いた、スポーツ・ノンフィクションとしての魅力。これはもう、早口に梗概を語るだけでわかっていただけるに違いない。

周知のとおり2020年は、すでに出場校が決まっていた春の選抜大会が中止になり、夏の選手権大会は地区予選すらおこなわれずに終わった。

早見和真さんは、愛媛県の済美高校と石川県の星稜高校を繰り返し訪ね、甲子園という大きな目的地を失った部員や監督への取材を重ねる。とりわけ最後の夏を理不尽に奪われてしまった三年生部員は、現実をどう受け止め、それぞれの高校野球をどう締めくくったのか――。

済美高校も星稜高校も、高校野球ファンにはおなじみの強豪校である。この両校を取材先に選んだことで、本書にはまた新たな魅力が加わった。

甲子園への距離感は、学校によってまったく違う。強豪校の部員にとって、甲子園は決して遠い夢や憧れではない。現実的な目標である。手を伸ばしたほんのわずか先に、確かに見えている。だからこそ、彼らはこの学校に来た。猛練習に耐え、厳しいレギュラー争いを続けた。

そんな甲子園が忽然と消えてしまったとき、彼らは自問せざるを得なくなる。野球部に残るかどうか、甲子園を目指さない野球とはどんな野球なのか、自分にとっての済美の/星稜の野球部とは、高校野球とは、がんばることとは……。さらにその問いが、プロ志望の主力選手から、チームをまとめるキャプテン、ベンチ入りのメンバーを支える部員まで、さまざまに分光していくのである。自問、そして自答。あの夏の正解――それは、部員の数だけある。

早見さん自身もかつて高校球児だった。小説デビュー作『ひゃくはち』の主人公・雅人クン同様、強豪校の補欠部員だったのである。部員たちの自問は、早見さんの内側にも響きわたる。すると、ひと夏の取材をへて、早見さんの「あの頃」への微妙で複雑な思いも変わってきた。となると、小説家・早見和真の新作への期待もグッと高まるのだが……それはまた別のお話。

もっとも、早見さんは取材にあたって、「あの頃」に依拠する部分を極力減らして、「いま」の高校球児たちに向き合った。それは、なぜか。

本書の冒頭には、夏の選手権大会中止の決定後に朝日新聞に寄稿した文章が置かれている。その締めくくりは、〈どの大人も経験したことのない三年生の夏を過ごすすべての高校生〉へのメッセージになっていた。

〈強豪も、弱小も関係なく、もちろん野球部だけの話でもない。この年に高校三年生だったことの意味を考えて、考えて、考えて、考えて……。/そうして考え抜いた末に導き出す、僕たちには想像もできない新しい言葉をいつか聞かせてほしいと願っています〉

早見さんは、「目指せ、甲子園」という合言葉を失った高校球児から〈新しい言葉〉を引き出そうとした。だからこそ、つい「あの頃」を重ね合わせたくなるのを自制したのではないか。「わかるよ」という相槌は、彼らを安心させる一方で、言葉を〈考え抜いた末に導き出す〉機会を奪ってしまうことにもなってしまうのだから。

そう考えると、本書の三つめの魅力――〈新しい言葉〉をめぐる対話の記録という顔が浮かび上がってくる。

戦争や天災、疫病など、さまざまな厄災は世の中を「以前/以後」に分けてしまう。このたびの新型コロナ禍も、むろん、その例外ではない。

時代が変わると、言葉も更新される。2020年の高校野球は、〈新しい言葉〉が否応なしに求められる時代の先取りにもなっていたのだ。

合言葉を失ったのは、部員だけではない。彼らの最もそばにいる大人、すなわち野球部の監督もまた〈新しい言葉〉で部員に語りかけなければならなくなった。

本書には済美高校の中矢監督と星稜高校の林監督の姿も描かれている。二人の監督は、部員の無念や葛藤をどう受け止め、三年生の最後の夏にどんな道筋を示したのか。

苦闘である。試行錯誤の連続でもある。時に自縄自縛に陥り、時に部員たちを混乱させてしまいながらも、手探りで進むしかない。

一方、早見さんも部員や監督に対して、決してユルい問いは放たない。質問の場面の端々に、こんな前置きがある。〈覚悟を決めて〉〈失礼を承知で〉〈あえて意地悪な質問を〉〈そんな気持ちを思い切ってぶつけてみると〉……そこには、早見さん自身の苦闘の跡も刻まれているのだ。

だからこそ、本作は高校野球を描きながら、「いま」の普遍へと開かれている。〈新しい言葉〉を求められているのは高校球児や監督だけではないはずなのだ。

済美高校の中矢監督は、夏の選手権大会中止を断腸の思いで部員たちに伝えたあと、こう言った。

〈早見さんならどんな言葉をかけましたか?〉

その〈早見さん〉は、あなた――僕たち一人ひとりでもあるのだろう。

(しげまつ・きよし 作家)

波 2021年4月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

甲子園中止から2年目の夏

新型コロナウイルスの拡大により、夏の甲子園が中止となった2020年。自らも強豪校の球児だった小説家の早見和真さんは、石川・星稜と愛媛・済美という二つの名門校の「甲子園のない夏」に密着し、ノンフィクション『あの夏の正解』を上梓した。

両校の取材を続ける中、早見さんが最も強い印象を受けたのが星稜高校の内山壮真選手の人間性と野球観だった。

高校3年間、プロからも注目され、チームメイトからの信も厚く、キャプテンとしてプレッシャーを背負い続けてきた内山選手は、同書の中で誰にも明かしたことがない胸の内を早見さんに吐露している。

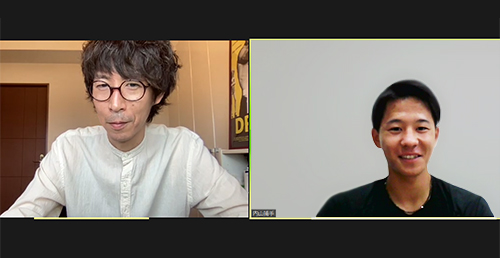

あれから2年。ヤクルトスワローズに入団し、171センチという上背ながらも捕手として一軍で活躍する内山選手と早見さんが、オンラインで邂逅した。

早見 ご無沙汰しています。今日は試合前で時間がないということなので、どんどん伺いますね。

内山 はい。よろしくお願いします。

早見 と言いながら、いきなり脇道に逸れるんですけど、今年の春、13年ぶりに神宮球場に行きました。5月のヤクルト×日本ハム戦だったのですが、代打で出てきた内山選手がプロ入り初ホームランを打ったんです。

内山 ええ、あの日だったんですか。

早見 そう。あの時、バックネット裏にいて、ものすごく興奮しました。

内山 すごいタイミングですね(笑)。

早見 それもあって、今日はすごく楽しみにしていました。

『あの夏の正解』は、星稜の林監督と済美の中矢監督、2人の追加インタビューを収録した形で今年の6月に文庫になりました。本来はこの時点でぼくの仕事は終わりなんですけど、最後に内山壮真からも話を聞かないと、『あの夏の正解』は終われないと思い、対談させてもらうことになりました。

『あの夏の正解』には、2020年5月に甲子園の中止が決定した後に、「何を目標に最後まで野球を続けるのか」という選手たちの葛藤が描かれている。星稜高校の特徴として印象深く描かれているのが、ベンチ入りする「メンバー」と、控え部員である「メンバー外」との関係だった。

早見 本はどう読みましたか?

内山 星稜の自分以外の選手のインタビューを読んで、「あぁ、あの時、みんなはこう思っていたんだ」というのをはじめて知りましたね。

早見 やっぱり(控え部員の)荒井君、田村君のインタビューの部分ですか。

内山 ええ。僕自身はずっと試合に出させてもらっていたので、メンバー外の気持ちというのはわからなかったんです。メンバー外にはメンバー外の、メンタル面での大変さがやっぱりあるんだなとすごく感じました。

早見 星稜高校野球部は、甲子園中止の翌年、内山選手のひとつ下の代が、夏の県予選のベスト8の段階で、新型コロナ感染で出場辞退となりました。あの出来事をどのように見ていましたか?

内山 ひとつ下の代に関しては、甲子園自体がなくなった僕たちよりも、ずっと苦しい思いをしたのではないかと思います。夏の県大会が始まってからの辞退だったので、気持ちの整理がすごく難しいんじゃないかなと。いろんな意味で悔いが残るだろうと心配になりました。

毎日が“甲子園”の緊張感

早見 これは、本を書いた時には、まだ早いと思って原稿に盛り込まなかったことなんですけど、内山選手が高3の6月にインタビューをさせてもらった時、すでに「ヤクルトに行きたい」とはっきり言っていました。そして、「ぼくは2、3年は二軍で鍛えてもらう選手だと思うので……」とも話していたのですが、覚えていますか?

内山 覚えています。

早見 その話を聞いたとき、高3の6月の時点で志望球団がはっきりしていることにも、プロに入った後の自分を具体的にイメージしていることにも、すごく驚かされました。高校時代に想像していたプロの世界と、もっともギャップを感じた部分はどこですか?

内山 メンタルがすごくキツいことですね。

早見 その「キツさ」を具体的に言葉にすると?

内山 まず毎日試合があることです。どんなにダメな日があっても、次の日にまた試合がある。それが毎日続くので、コンディションを維持するのはすごく大変です。一軍の舞台で試合に出る緊張感も大きいです。感覚的には、高校野球で毎日甲子園で試合をしているというくらいの緊張感で、試合に出た日は毎回くたくたになります。ぼくはまだ何試合かしか出ていないですけど、これが毎日続くとなると、想像もつかないぐらいの大変さなのだろうと感じています。

プロで衝撃を受けた選手

早見 高3の時の内山選手は、「野球がうまくなりたい」という思いに支えられていたと思うんですけど、プロになってから変化はありましたか?

内山 モチベーションという意味では高校時代と変わっていません。とくに「打ちたい」という気持ちは、高校の時から変わらずにあります。

早見 想像していたのと比べて、そのバッティングは通用しているという感覚はありますか?

内山 最初はもう何をやっても全然ダメでした。自分で勝手に崩れて、さらにダメになる……という、本当にひどい時期がありました。

早見 それはプロのピッチャーがすごかったから? それとも、自分が混乱に陥っていたのかな?

内山 両方ですね。プロのピッチャーがすごくて、自分が混乱に陥りました。

早見 「プロってすごい!」と最初に衝撃を受けたピッチャーは?

内山 1年目の時に対戦した楽天の岸(孝之)さんです。これが一軍で活躍するピッチャーなのか……と。140キロのボールをあんなに「速い」と感じたのは、あの時がはじめてでした。

『あの夏の正解』で、内山選手は「そもそもキャプテンはやりたくなかったです。自分の野球だけしていたかった」と話している。それでも自分なりのキャプテン観を語り、チームメイトからも厚く信頼されていた。しかし、いま強いチームにいる中で、その考えにも変化が生じているという。

早見 ぼくが内山選手に話を聞いた2020年の前年、ヤクルトは最下位でしたが、いまのヤクルトはすごく強いですよね(2022年8月3日終了時点で10ゲーム差の首位)。強いチームにいることで感じることはありますか?

内山 「強いチームには理由がある」ということが、やっとわかってきた気がします。その意味では、ぼくたちが高3の時の星稜は強いチームではなかったということを最近すごく感じます。

早見 どんな部分でそう感じる?

内山 何より野球に対する姿勢です。ベンチの雰囲気、声のかけ方、打席の中、どんな場面でも全員が集中しているんです。本当にチームがひとつになって、全員が同じ意識、同じ気持ちで試合に臨んでいるので、そこが強い理由なんだなと。

早見 あの年の星稜野球部には、そのムードはなかった?

内山 いま思うと、なかったですね。

早見 もし仮に、いまの経験を経た内山選手が、キャプテンとして高3の時に戻れるとしたら、やり方を変えますか?

内山 変えます。まわりの選手を自分が引っ張るんだ、と意識すると思います。チームの核になる何人かの選手にいろいろ話しながら、同じ野球観でプレーできるよう、もっと意識的にやっていくんじゃないかなと思います。

早見 これは、『あの夏の正解』から続く質問なんですけど、いま内山壮真は野球が楽しいですか?

内山 はい。すごく楽しくやってます。

早見 高校時代との一番の違いは?

内山 高校の時は、キャプテンとしてチームのことが常に意識にありました。でも、いまはまだチームをどうしていこうということはあまり考えていません。自分のことで精一杯という部分もあるんですけど、技術を磨いて、結果を出すことでチームに貢献しようという気持ちが強いです。その違いが大きいですね。

早見 それは、内山選手の元々の人間性や野球観にすごく合致しますよね。

内山 そうなんです(笑)。

早見 キャプテンというタイプじゃないもんね(笑)。

内山 はい(笑)。

人生で特別だった「あの夏」

早見 『あの夏の正解』の繰り返しになりますが、やっぱり最後の夏に甲子園がなかったことは特別な経験でしたか?

内山 けっこう、というか、本当に特別なことでした。

早見 あの時は言えなかったけど、いまだから言えることってありますか?

内山 あの時期は、たぶん人生でいちばんキツかったです。

早見 やっぱり、そうなんだ。その部分を言葉にすると?

内山 うーん……孤独でした。

早見 星稜の室内練習場でインタビューを終えた後、ぼくが内山選手に「いま聞いたようなことって、チームメイトの誰かに話したりしてる?」と聞いたら、「いや、話してません」って言ったよね。「それって孤独じゃない?」と質問を重ねたら、「こういうインタビューをされてみて、自分は孤独なんだなと思うようになりました」って答えたんです。ぼくはあの言葉、衝撃だったんですけど、チームメイトがどう受け取るかを考えて、本には盛り込みませんでした。どんな時に孤独だと感じましたか?

内山 とくに緊急事態宣言で学校が休みになった時ですね。実家でずっと一人で練習をしていたんです。近所にトレーニングルームがあって、その部屋の鏡の前でバットを振っていたんですけど、当然、鏡に自分しか映っていなくて――。あの時がいちばん孤独だったかもしれません。

早見 その本当にしんどい時期に、何度もインタビューを受けてくれたわけですよね。取材は嫌じゃなかった?

内山 早見さんの取材のおかげで、自分を見つめ直すことができました。自分の気持ちもわかりましたし、すごくいい時間だったと思っています。

早見 いいよ、無理してそんないいこと言わなくて(笑)。

内山 (笑)。本当です。

早見 ちなみにぼくは「絶対にウッチーはイヤがってるんだろうな」と思いながら取材してたけど。

内山 たしかに最初は「うわ、こんな時に密着取材か」と思っていたかもしれませんが、期間を少しずつ空けて何度も来てくださったので、早見さんと話した後の練習の時間なんかにいろいろと考えることができました。自分にとってはいい時間だったといまは思っています。

2020年は高校野球のみならず、文化系も含めて多くの大会が中止になり、「かわいそうな高校3年生」と同情が集まった。しかし、早見さんは高校生に向けて、そんな世の風潮に抗って、自分たちが想像もつかない「新しい言葉」を聞かせてほしい、と綴った。そしていま、内山選手の口からこぼれた驚きの言葉は――。

早見 あの年の高校3年生の内山壮真に、いま一人の社会人として声をかけるとしたら、どんな言葉をかけますか?

内山 「もっと苦しめ」と言うかもしれません。あの時期に苦しんだからこそ、10年後、20年後につながるという考えに変化はありませんし、これからの野球人生の中でも、感じられることの幅が広くなると思うので。あの頃の自分に会ったら、「いましっかり周りを見て、考えて、もっと苦しめ」と言うかもしれないです。

早見 もっと周りを見ることができたと思いますか? あれだけ孤独で、苦しかった時期に。

内山 もっとちゃんと、いろいろ見ることはできたんじゃないかなと思っています。

早見 逆に言えば、いまプロで活躍できている理由のひとつは、あの時、苦しんだことにもあると思いますか?

内山 はい。あの時に苦しんだことで、例えば、いまのヤクルトの強さを実感できている部分もあると思います。

星稜に入って良かった?

早見 星稜の林監督に最後のインタビューをした時、「内山は本当に星稜に入って良かったと思っているのかな」とおっしゃっていました。星稜野球部を選んだことを、いまどう捉えていますか?

内山 星稜じゃなかったらプロにも入れていないと思うので、そこは星稜に入って良かったと思います。

早見 星稜のおかげでプロに入れたというのは、どんなところ?

内山 ひとつ上に奥川(恭伸・ヤクルト)さんという存在がいたりして、本当に良い先輩に恵まれましたし、良い同級生とも出会えたので。そういう環境で野球ができたことが良かったです。

早見 本当に悔いはない?

内山 ありません。

早見 ありがとうございました。以上です。試合前の忙しいところ、本当にありがとうございました。また神宮に行きますね。

内山 ぜひ、いらしてください。

(うちやま・そうま プロ野球選手)

(はやみ・かずまさ 小説家)

波 2022年9月号より

担当編集者のひとこと

著者の早見さんは昨年、コロナ禍で激変する世界を前に「はじめて小説を書くことに迷いが生じた」と言います。そんな時に出会ったのが、夏の甲子園が中止になったばかりの高校球児でした。

早見さん自身、かつて神奈川県の強豪・桐蔭学園野球部に所属し、元巨人の高橋由伸さんの2学年下で甲子園を目指した高校球児でした。ですが、「甲子園中止」の一報を耳にした時、現役の高校三年生がなにを感じるのか想像できず、彼らの言葉を切実に聞きたいと願いました。そして、デビュー以来はじめて小説を書く手を止め、愛媛県の済美と石川県の星稜という、強豪2校のひと夏に密着するノンフィクションの取材を始めました。

取材中、済美OBの元球児に話を聞いた際、早見さんは「(今年の三年生が)うらやましくもある」という言葉に出会います。なぜ、夢を失った彼らのことが「うらやましくもある」のか――?

その真意は、ぜひ本書をお読みいただきたいのですが、最終章には、最後の夏を終えた6人の高校球児のインタビューが収録されています。「甲子園のない夏」を経て得たものや感じたことがそれぞれの言葉で語られていて、「かわいそうな高校生」という捉え方がいかに一面的なものか思い知らされました。

全国の学校図書館の司書さんからもご注文が殺到し、異例の「学校図書館重版」も決まった本書。2年ぶりに甲子園が開催されるこの夏、ぜひ手に取っていただきたいです。(企画編集部・M)

2021/07/27

著者プロフィール

早見和真

ハヤミ・カズマサ

1977年神奈川県生れ。2008年『ひゃくはち』で作家デビュー。2015年『イノセント・デイズ』で日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を受賞。2020年『ザ・ロイヤルファミリー』でJRA賞馬事文化賞と山本周五郎賞を受賞。同年『店長がバカすぎて』で、2025年には『アルプス席の母』で本屋大賞ノミネート。その他の著書に『ぼくたちの家族』『95 キュウゴー』『小説王』『笑うマトリョーシカ』『八月の母』『問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』「かなしきデブ猫ちゃん」シリーズ(絵本作家かのうかりん氏との共著)、ノンフィクション作品に『あの夏の正解』がある。