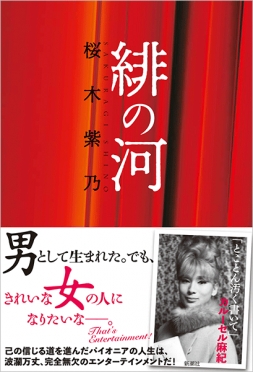

緋の河

2,200円(税込)

発売日:2019/06/27

- 書籍

男として生まれた。でも、あのおねえさんみたいな、きれいな女の人になりたいな――。

蔑みの視線も、親も先生も、誰に何を言われても関係ない。「どうせなるのなら、この世にないものにおなりよ」。その言葉が、生きる糧になった。カルーセル麻紀さんのことを、いつか絶対に書きたかった、という熱い思いが物語から溢れ出る。彼女の人生は、波瀾万丈、完全無欠のエンターテインメントだ!

書誌情報

| 読み仮名 | ヒノカワ |

|---|---|

| 装幀 | 赤津ミワコ/アートワーク、新潮社装幀室/装幀 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 544ページ |

| ISBN | 978-4-10-327725-5 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | 文学賞受賞作家 |

| 定価 | 2,200円 |

インタビュー/対談/エッセイ

とことん汚く書いて。

そう信長に、言われたら。

桜木紫乃さんの最新刊『緋の河』はカルーセル麻紀さんをモデルにした長編小説です。新聞連載終了後に、おふたりの故郷、釧路で開催されたトークイベントには、氷点下15度という寒さにもかかわらず、1300人がかけつけました。出会いのきっかけから、連載中には言い出せなかったこと、電話の秘密。赤裸々な刊行記念対談をお届けします。

とことん汚く書いて

桜木 初めてお目にかかったのは、「財界さっぽろ」から出た麻紀さんの本(『カルーセル麻紀“自叙伝” 酔いどれ女の流れ旅』)に入っている対談のときですから、2015年。対談が終わったあと、お食事をご一緒して。あの日にはもう、麻紀さんのことを書きたいと思い始めていました。

麻紀 その日は、そんなこと言ってなかったじゃない。

桜木 初対面で、書かせて欲しいとはなかなか言えません。対談をする部屋に入ったときに、長く芸能生活をされている方の不思議な圧を感じました。釧路出身だけれどまだ「カルーセル麻紀」さんに一度もお目にかかったことがなく、自分のこと、釧路出身者のもぐりみたいだって思っていたから。

麻紀 食事のときに「何を飲みます?」と訊いたら、「しゃわしゃわ飲みたいです」って。何のことかと思ったら、シャンペンのことだったの。「あら、私も大好きよ」って、シャンペンで乾杯して。食事しながら、本の話もいろいろしたんです。紫乃さんが『ホテルローヤル』で直木賞を取ったときに、すぐ本を買って読んで、ここには、釧路の人間にしかわからない「原風景」が書かれている、と思って感激しました。アフリカに行ってサバンナを見たときに、この風景、知っていると思って、ああ釧路に似ているんだと気づいたことがあったんです。そんな話を食事しながらして。あれ面白かったよね、という本のタイトルがなかなか出てこなかったんです。「ほら、からゆきさんが出てきて」って言ったら。

桜木 『サンダカン八番娼館』です、とすぐにわかって。好きな本の方向も似ていたんです。

麻紀 初めてお会いして、本も飲み物も好みがすごく似ていて。ストリップも好きだし、中学校も、

桜木 中学校の先輩、後輩なんです。

麻紀 『酔いどれ女の流れ旅』が、わたしの誕生日に出ることになりました。せっかくなのでと、ディナーショーを札幌のパークホテルでやることになったんです。

桜木 その打ち合わせにいらしたときに、伝えたんですよね。

麻紀 「麻紀さん、お願いがあるんですけど」って言うから「何?」って。そうしたら、「麻紀さんのことを小説に書きたいです」。

桜木 あっさり、「いいわよ」、そのあとに、「そのかわり、あたしをとことん汚く書いてね」と。そのとき生意気にもわたし「麻紀さんのことをとことん汚く書くと、物語が美しくなりますよ」と言いました。ただ、はっきり「汚く書いて」と言われたことで、別の緊張が生まれました。執筆前にも、新聞連載が始まってからも、いろいろなお店に連れていっていただいて、楽しい時間をご一緒しているんですが、それでもどこかで「だいそれたことを始めてしまった」という思いが残っていて、ときどき妙な不安にとりつかれることもありました。

鳥肌が立ちました

麻紀 「青江」(銀座にあったゲイバー)の同期が赤坂でお店をやっているんですけど、電話がかかってきて、「この『緋の河』ってさ、あなたがモデルでしょ」と言われたこともありました。ヒデ坊(『緋の河』の主人公)、これからどうなるのかしらって。ほんとうは北海道のお店をあちこち移動しているのに、小説では省略されていたので、紫乃さんに「あんた、ずいぶん、つまんだわね」って(笑)。

桜木 実際にあった出来事は、麻紀さんの声を通してきいた方が断然おもしろくて、思い出話だったら、わたしが書く必要がないんです。「フィクションで書きます」と麻紀さんにお願いするとき、正直言うと、実はとても怖かったんです。麻紀さんがこれまで話してこなかったこと、語ってこなかった水たまりの底をさらって、想像して、虚構におとしこんで書かなければ意味がないし、そうじゃないと小説にならないから。

麻紀 若い頃は、面白いことがたくさんありました。いろんなお店で働いて、ママや同僚とけんかして、やくざに追いかけられて。夜に逃げ出さないといけなくなって、帯広から根室まで夜行列車の網棚で寝たこともありました。札幌のお店でマンボを踊ってるときに、やくざ同士のけんかが始まって、止めに入ったら、片方のやくざが頭をドスで刺されちゃって、わたしも「ぎゃー」って叫んで。顔もドレスも返り血で血まみれ。病院に連れていかれそうになったから「怪我してない!」ってまた叫んで(笑)。

桜木 やっぱりそのお話は麻紀さんが話したほうが面白いし、聞いているひとも楽しいの。お客さんを楽しませるために身に付けた話芸を使うと、エピソードが何倍も面白くなるんです。私がこのお話をそのまま書いたら、逆にリアリティがなくなってしまう。一度話芸に昇華した現実をそのまま書いても、本当っぽくならないんです。

麻紀 『緋の河』を読みながら、作家ってほんとうにすごいわ、と思いました。紫乃さん、ちょっと話したことを、上手に膨らませて、こんなことあったんだってわたしが感心するようなエピソードを作ってくれて。話をしたことがないけど、実際にあった出来事が、小説に書かれていることもありました。

桜木 聞いていないはずのお話を書いていることがときどきあったようで、麻紀さんに「あの話、したっけ?」と聞かれることもありました。

麻紀 小説のなかで、女郎屋のおねえさんが出てくるでしょう。あの、赤い長襦袢を着て、真っ赤な爪で、白塗りしてっていう。むかし出た映画で、同じ恰好をしたことがあって、あそこを読んだとき、びっくりして鳥肌が立ちました。

織田信長のお墨付き

桜木 小説を書きたい、とお願いしたときに、「あたしまだ生きてるのに、小説にするなんてあんた不思議な子ねえ」ともおっしゃったんですね。

麻紀 そんなこと言ったかしら(笑)。

桜木 『緋の河』の中盤を書いている頃だったと思うんですが、麻紀さんに「グッピー」(新宿にあるニューハーフショーのお店)に連れていってもらったんです。そのお店の美しいママが「カルーセル麻紀さんという人は私たちにとって、生きる場所を作ってくれたという意味で、歴史上の人物なんです」としみじみおっしゃっていました。それまで、フィクションで麻紀さんのことを書くことに迷いはなかったんですけど、フィクションでやる意味について、自分自身が納得できる言葉を求めているようなところがあって。でもママのそのひとことで「織田信長に、本能寺の変のことを好きに書いていいって言われた小説家はいない」って、おかしな具合に肚が決まって、あれからすっきりと前だけ向いて書いていました。虚構にしないと書けないことがあるはずだと、改めて思ったんです。

麻紀 若い頃から、五十まで生きられれば満足って思ってました。切った張ったと、濃い生活だったし、人生五十年、織田信長と一緒でいいやって。不思議な縁もいっぱいありました。「グッピー」のママの父親に、何十年か前に、高知で助けてもらったことがあるんです。ママから「父が、麻紀さんの運転手をしたことがある」って言われて、あのときの、あの人ね! って。蹴っ飛ばしたり、ぶん殴ったりしてお店を辞めることも多かったけど、尊敬できるママも何人かはいましたし、今でもおつきあいのある同僚もいるし。気が付いたらもうすぐ、七十七、喜寿よ(笑)。

桜木 十七歳のとき既に、ママをやっていたんですよね。

麻紀 いろんなお店でママをやらされたんです、未成年なのに(笑)。『緋の河』にも出てきますけど、ヘビを使って踊り始めたのは、二十歳くらいだったと思います。みんな怖がるから、面白いの(笑)。

生きることの答え

桜木 四分の三くらい書き進んだころ、不思議な気持ちになったんです。書き進むほどに、ヒデ坊がどんどん前向きになっていくんですね。悔しいとか、つらいとか、ぜんぜん言わない。惚れ惚れするくらいしなやかで、泣き言を言わない子に育っていたんです。麻紀さんに電話をかけて、「ヒデ坊に悲愴感がまったくないんです。なんでだろう」と訊ねたら、「あんた、そんな暇なかったわよ」って。それで、全部片付いてしまった。麻紀さんもヒデ坊も、立ち止まる暇もないくらい、毎日が忙しかったんだって。

麻紀 (『緋の河』の)「あとがき」に書いてありましたね。本当にあんなこと言ったの、あたし?

桜木 おっしゃいました!

麻紀 あたし、いいこと言うわね(笑)。

桜木 「あとがき」にも書きましたけど、生きることの答えっていうのをずっと探しながら小説を書いてきたんです。その答えのひとつが、「カルーセル麻紀」として目の前に在るのだから、そこにたどり着きたいというのが、『緋の河』を書きたいと思った大きな動機なんです。小説はいつも、証明問題みたいに書き手にプロセスを問うてくるんです。目の前に解いてみたい問題があれば、解きたい。ヒデ坊はとても魅力的な子でした。ひとは誰に認められなくても生きていくんだ、って教えてくれた大切な主人公です。これは麻紀さんが敢えて言葉にせず生きてきて、わたしが書きながらたどり着いた真実だと思うの。初めて伺うんですけど、実際のところ、いかがでしたか。自分の人生が、虚構で書かれるというのは。嫌じゃありませんでしたか。

麻紀 素直に、すごく楽しみでしたよ。新聞が届くと、次どうなるの? って。

桜木 よかった。書いている期間、ふと麻紀さんの声がききたくなることもあったんですよね。小説とは関係のないお話をたくさんしました。

麻紀 夜中に何度か電話がかかってきて。最初にメールが何通かくるの。目はよく見えないし、メールを打つのも面倒くさいから、わたしから電話をかけるんですね。「どうしたの?」って聞くと「家で酒飲んで、酔っ払ってます」って言って。

桜木 もうしわけございませんっ!

麻紀 電話も、長いんです(笑)。電池がなくなりそうだから「ちょっとまって」って、充電器につないで。「もう切るわよ」って切ったのに、また電話が鳴る。なにかなと思ったら、メールがまた何通もきてるの。

桜木 一杯はいると、わたしであってわたしではなくなることが……。

麻紀 でも楽しいの、酔っ払っている紫乃さんとお話しするのは。

桜木 一度、話している最中に突然、ブツッと電話が切れたことがあって。なにかとんでもないこと言ったのかと焦りました。怒らせてしまったと思って、酔いが一瞬で醒めたことがあります。

麻紀 一生懸命、充電器をさがして、つなげて、「ごめんね、電池切れちゃった」って電話すると、またそこから延々、喋って一時間くらい止まらない。

桜木 ごめんなさい……。でも精神衛生上良くないので、お願いですから携帯は充電しておいてください。頼みます。

(かるーせる・まき 女優)

(さくらぎ・しの 小説家)

波 2019年7月号より

単行本刊行時掲載

あとがき

人生の舵を自分で切り続けたひと、自分の居場所を自分で作ったひと――

本書主人公のモデルとなっていただいたカルーセル

初めてお目にかかった際つよく感じたのは、パイオニアの孤独でした。

そのとき釧路湿原の話に寄せて交わしたやりとりをよく覚えています。

「アフリカに行ったとき、この景色どこかで見たことがあると思ったら、釧路湿原だったの」

「わたしは毎日釧路湿原を見ながら、サバンナってこんな感じなのかなと思っていました」

お互い、原風景はモノクロの荒野に沈む、そこだけくっきりと

あの日、炭鉱と漁業とパルプ生産で賑わう街の片隅に生まれた少女が、終戦後にどんな人生を送ることになるのか、どうしても書いてみたくなりました。

釧路の街のことは、どこから太陽が昇りどこへ沈むのか、いつどんな花が咲くのか、雪の音も街のにおいも、冷たい風も、「カルーセル麻紀」の名が大きく世に出たときの騒ぎも、みな記憶にあります。

ほかの誰にも書かせたくなかった、というのが正直な気持ちでした。

問題は、芸歴五十年を超える彼女には山ほどインタビュー記事があるのだけれど、どんな赤裸々なインタビューでも語られなかったことを書かなければ、小説にはならないということでした。

長く芸能界で暮らしているひとに、小説を書くからといって思い出話をさせるのは何かが違う。思い出話ならば、麻紀さんが語ったほうが百倍面白いのです。

人生の修羅場をくぐり抜けてきたひとに思い切って頭を下げる際、恐怖感の隣にあったのは書き手の幸福感でした。

「カルーセル麻紀さんの、少女時代を書かせてください。今まで、どんなインタビューにも答えて来なかった部分を、想像で書かせてくださいませんか。虚構に宿る真実が見てみたくて小説を書いています」

「いいわよ」のあと麻紀さんからは「あたしをとことん汚く書いて」という注文がつきました。そのあとつくづく不思議そうに「あたしまだ生きてるのに、小説にするなんてあんた不思議な子ねえ」とも。

生きることの答えが、生きてそこにあるのだから、たどり着きたい――

ひとつの時代を作り上げたひとは、無意識にひとの心を動かしてしまうようでした。

小説を書く者の欲望で、家族構成と登場人物、出来事のほとんどは虚構です。

この物語を最後まで引っ張ったのは、いつか麻紀さんが何気なくつぶやいたひとことでした。

「ちいさいときに弟が死んだの。でもちっとも悲しくなかった。母親がまたあたしのところに戻ってくると思ったから」

パイオニアの孤独は、物語を走らせるなによりの燃料でした。

新聞連載が中盤にさしかかった頃、いちど麻紀さんに訊ねたことがあります。

「ヒデ坊が書き手の想像を超えて前向きで、どんどん悲愴感から遠ざかってゆくのが不思議で仕方ないんですよ」

返ってきた答えは簡明率直。

「あんた、そんな暇なかったわよ」

小説「緋の河」執筆にあたり、カルーセル麻紀さん、そしてご家族や関係者のみなさん、マネージャーの宇治田さんにはひとかたならぬご協力をいただきました。小説家の我儘を見守り、ご理解いただけましたこと、ほんとうにありがとうございます。

執筆中は絶え間なく幸福でした。

連載中、毎日美しいイラストで支え続けてくれた赤津ミワコさん、新聞三社連合、新潮社文芸のみなさん、ありがとうございます。

関わってくださったすべてのみなさまへ、心から感謝申し上げます。

桜木紫乃

イベント/書店情報

著者プロフィール

桜木紫乃

サクラギ・シノ

1965(昭和40)年、北海道釧路市生れ。2002(平成14)年「雪虫」でオール讀物新人賞を受賞。2007年同作を収録した単行本『氷平線』でデビュ一。2013年に『ラブレス』で島清恋愛文学賞、『ホテルローヤル』で直木賞を、2020(令和2)年に『家族じまい』で中央公論文芸賞を受賞した。他の著書に『硝子の葦』『ワン・モア』『起終点駅(ターミナル)』『無垢の領域』『蛇行する月』『ブルース』『霧』『裸の華』『氷の轍』『砂上』『ふたりぐらし』『光まで5分』『緋の河』『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』『孤蝶の城』『ヒロイン』『彼女たち』『谷から来た女』『青い絵本』『人生劇場』など、エッセイに『おばんでございます』『妄想radio』がある。