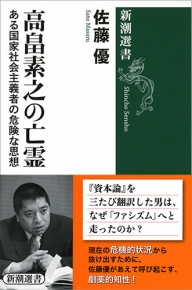

高畠素之の亡霊―ある国家社会主義者の危険な思想―

2,090円(税込)

発売日:2018/05/25

- 書籍

- 電子書籍あり

『資本論』を読み抜いた知性が示す、「国家」と「人間」の危うい本質。

『資本論』を日本で初めて翻訳した言論人・高畠素之はマルクス主義の欠点に気づき国家社会主義へと走った。それはなぜか。キリスト教を棄て、性悪説を唱えた不世出の知性が現代に突きつける民主主義・資本主義の陥穽と、暴力装置としての国家の本質とは。高畠に強く影響を受けた著者が危機の時代に向けて放つ「警世の書」。

第一章 不良神学生

第二章 ソ連論

第三章 性悪説

第四章 貧困

第五章 消費

第六章 ニヒリズム

第七章 支配(上)

第八章 支配(下)

第九章 階級闘争

第十章 プロレタリア独裁

第十一章 窮乏化論

第十二章 テロル

第十三章 社会主義と国家(上)

第十四章 社会主義と国家(下)

第十五章 軍隊

第十六章 法律

第十七章 消費

第十八章 選挙

第十九章 有識者

第二十章 宗教

第二十一章 変装

第二十二章 出版資本主義

第二十三章 死者と生者

第二十四章 ファシズムの誘惑

あとがき

注釈

書誌情報

| 読み仮名 | タカバタケモトユキノボウレイアルコッカシャカイシュギシャノキケンナシソウ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮選書 |

| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 480ページ |

| ISBN | 978-4-10-603826-6 |

| C-CODE | 0331 |

| ジャンル | 哲学・思想、思想・社会 |

| 定価 | 2,090円 |

| 電子書籍 価格 | 2,090円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2018/11/09 |

書評

佐藤優が取り憑かれそうになった危険な思想家

高畠素之。その名前を覚えている人は、この世界にまだ何人いるだろう。

日本で初めてカール・マルクスの『資本論』を完訳し、論壇で大きな影響力を誇ったものの、最近では顧みられることも少ない。さしあたり忘れ去られた思想家と呼んで差し支えないだろう。

正直、本書を読み始めるまでは気が重かった。いくら「知の巨人」佐藤優であっても、こんな過去の人をテーマに本を書かなくてもいいのではないか。高畠素之はもちろん、『資本論』でさえ黴が生え始めて随分経つのだから。

しかし本書を読み終わる頃に、その認識は改められることになる。高畠素之とは、なんと不思議で、聡明な人物だったのだろう。思わずそう感心せずにはいられなくなった。いくつか例を出してみよう。

○彼は、同志社で神学を学びながら、「一切の宗教に対して軽蔑の念慮を禁じ得ない」と公言していた。

○彼は、当時誰よりも『資本論』に精通していた一人だったにもかかわらず、マルクス主義者ではなく、国家社会主義者だった。しかし全面的な国家統制を嫌い、貨幣の価値を評価し、消費の魅力を認める。

○彼は、民主主義を批判して、大衆をバカにしながら、衆議院議員選挙への立候補を真剣に模索していた。

このように、高畠の思想と行動を列挙してみると、そこには大いなる矛盾が存在しているように見える。しかし彼は決して、出版社や大衆に媚びて、適当なことを言い募るご都合主義の人物ではなかった。むしろ、彼の言動には明らかに一本の筋が通っている。

一体、その「筋」とは何なのか。一例を出すならば、高畠は極めて功利主義的な考え方をする人物だった。

たとえば彼は宗教を「軽蔑」するが、「人間の信仰といふものにこれ程の実用性がある以上、宗教は社会的心理的必要の上から永遠に滅亡するものでない」と述べる。宗教は「迷信」であり「盲信」であるが、「信仰は迷信であるほど効能が大きい」というのだ。彼に言わせれば「人生は活動であり、活動の原動力となるものは熱意又は根気であり、その発動機には信仰が一番安値」である。その意味で、キリスト教も仏教も「似たり寄つたりの代物」に過ぎない。

何という元も子もない言い方だろう。現代の学者でさえ、なかなかこうも突き放した物言いはできるものではない。

この感じ、僕にとっては、デビュー当時の宮台真司さんという社会学者を想起させた。しかし高畠の発言に、宮台さんのような露悪的な意図はなかったはずだ。

高畠は良くも悪くも「ガチ」だった。彼は病気によって42歳で死んでしまうが、もしも1930年代末まで生きながらえていたら、陸軍の力を背景に乾いたクーデターを起こしていたはずだと佐藤さんは推測する。実際、彼は陸軍大将の宇垣一成に接近したことが知られている。

ここも高畠の面白いところだ。「ガチ」な人物の思想というのは、往々にして熱意ばかりが先行して、何を言っているか理解不能なことが多い。しかし、佐藤さんという媒介者の力もあり、高畠の思想は極めて明晰だ。

そしてもちろん、「シン・ゴジラ」に登場するような、頭でっかちで、実際には何の役にも立たない学者でもなかった。高畠は選挙について述べた文章で、候補者の戸別訪問の価値を説く。普段大きな顔をした「偉い人」が頭を下げる姿に、大衆は陶酔感を抱くというのだ。彼は合理的計算だけで政治が運営できないことをわかっていた。だから、社会変革の一手段として政治家になっていたとしても何ら不思議はない。

このように本書は、高畠の「矛盾」を解き明かしながら、その思想に迫っていくという点で、良質のミステリーのような読み応えもある本だ。

だが重要なのはこの先である。なぜ佐藤さんは2018年にもなって、高畠素之に関する本を出版したのか。実は、高畠と佐藤さんは、共に同志社で神学を学んでいた。佐藤さんにとって、高畠について語ることは「自身の半生を思想的に整理」することになるという。

確かに本を読み進めていくうちに、高畠と佐藤さんの境界線がわからなくなる箇所がある。高畠の「亡霊」を「降霊」するうちに、佐藤さん自身が高畠になってしまったのか。

その危惧は、いよいよ最終章で現実となる。佐藤さんは高畠に影響を受ける形で、ある危険な思想に対する「魅力」を吐露する。高畠はクーデターを真剣に検討していた人物だ。さて、佐藤さんはその「魅力」に飲み込まれてしまうのか。

本書のスリリングな結末は、実際に手に取った読者が確かめて欲しい。そして読み進めるうちに気付くはずだ。黴は、思想にとって、時に良質のスパイスになるということを。

(ふるいち・のりとし 社会学者)

波 2018年6月号より

インタビュー/対談/エッセイ

マルクス・エンゲルス・そして高畠素之

社会変革を目指す二人の若き思想家の出会いと闘争を描いた映画「マルクス・エンゲルス」。上演後の映画館で行われた熱気溢れるトーク採録!

いま、私もみなさんと一緒に「マルクス・エンゲルス」を観ました。気づかれたかどうか、この映画の中に「社会主義」という言葉は一度も出てきませんでしたね。実際のマルクスも、テキストの中で社会主義という言葉を使ったのはせいぜい数回、それも否定的な意味合いで使っているだけなんです。

社会主義とは「国家が貧困や格差の問題を解決する」という考え方です。一方、マルクスは「国家なんてものに頼っていては、貧困の問題、格差の問題、差別の問題、何の問題も解決できないんだ」という立場です。この映画はそこをきちんと押さえていて、現実のマルクスとエンゲルスが考えたことに即しているなと思いました。

もっと言うと、この映画は思想的には反スターリン主義ですよ。ここに共産党の人がいたらごめんなさいね、たぶん日本共産党の党員の方がこの映画を観たら、あんまり愉快な感じがしないと思った。それから、反スターリン主義を掲げる新左翼系の人たちも、結局は「労働者を引っ張っていく」みたいな〈前衛党〉の発想をしているから、やはりこの映画は気に食わないでしょう。あるいは読売新聞社の渡辺恒雄主筆なんかも、今は安倍政権のブレーン中のブレーンだけども、前衛党的な発想をする人だと思う。だからナベツネさんも嫌うでしょう。そういうスターリン主義に対するラディカルな批判がこの映画にはあります。

もうひとつ、この映画は、実際にエンゲルスの役割がいかに重要だったか、そこを正当に見ていますね。その意味において、映画の原題は「若きカール・マルクス」だけれど、邦題を「マルクス・エンゲルス」にしたのはより正確なわけです。この映画はエンゲルス主導説を取っています。共産主義という考え方を固めて広めたり、マルクスの人間的な弱さを克服していったのはエンゲルスでした。もっとも、「若きカール・マルクス」というのも悪くはなくて、この映画のマルクスはまだ考えが固まっていないでしょう? その意味において、まだ若かったマルクスを描いているのは間違いない。

プチブルジョアとしてのマルクス

映画を観たら明らかなように、マンチェスターの大工場主の息子であるエンゲルスはもとより、マルクスとかアーノルド・ルーゲとか、彼らの生活はプロレタリアートの生活じゃないよね? 彼らは客観的に見ると、小ブルジョアジーです。大資本家ではないけれども、小資本家。日本の今の感覚で言うと、ホワイトカラー・エグゼンプション、高度専門職ぐらいで年収一五〇〇万円とか(会場笑)、そういった生活水準の感じですね。

ただ、マルクスはおそらく自分の原稿料で稼げたのは年間五〇万円ぐらいだと思う。残りの一四五〇万のうちの三〇〇万ぐらいは、奥さんの持参金の切り崩し。残りはエンゲルスの支援ですよ。映画でもよくワインを飲んでいたでしょ。シャブリが出てきたけど、本当はマルクスはボルドーのワインが大好きだったんだ(会場笑)。エンゲルスに「ボルドーのワインを送れ」なんて書いた手紙が結構残っています。

マルクスはお金がなくなると、エンゲルスに無心する手紙を書くわけ。その理由は、「娘にピアノを勉強させたい」とか「夏休みにコート・ダジュールで休暇を取りたい」とかいった理由なんです。エンゲルスも呆れて、たまに断ると、「俺にプロレタリアートのような生活をしろというのか」なんて手紙を書いて催促する。

マルクス主義の考え方で言うと、ある個人が主観的にどう思っているかではなくて、その人が経済的にどんな位置に立っているかが重要なのですから、マルクスもエンゲルスも立派な資本家ですよ。

みなさんの働いている企業、あるいは日本のどんな企業でもいいけれども、マルクスのような人間をサポートする資本家がいるだろうか。つまり、エンゲルスのようなことをする資本家がいるだろうか。これは大きな疑問ですよね。労働者は死ぬまで安い賃金で働け、みたいな資本家は、実は人間的に非常に疎外されているわけです。マルクスが考えた共産主義革命というものは、そんな資本家をも巻き込んで、疎外されざる「本来の人間」に戻していこうという姿勢です。

自分の本について喋るのは照れくさいですが、『いま生きる「資本論」』(新潮文庫)という本で、おおまかなマルクス伝と、初期のマルクスの考え方が後期になってどう変わっていくかについて触れています。ひと言で言ってしまうと、人間の労働力というものが商品化されたことを発見したのが、マルクスの考え方の最重要なポイントですよ。この〈労働力商品化〉というポイントさえ変えることができれば、人間は本来の人間に戻っていくことができる――マルクスはそんなふうに考えています。

エンゲルスの中の宗教性

今では入手しにくいレア本になりましたが、新潮社から『マルクス・エンゲルス選集』(全一六巻)が出ていました。1950年代に出たものですが、ずいぶん息が長くて80年代までは普通に流通していた本です。第一巻が『ヘーゲル批判』、映画に出てきた「ヘーゲル法哲学批判序説」が入っています。第二巻がエンゲルスの『イギリスにおける労働階級の状態』で、これも映画へ出てきた、生涯のパートナーであるメアリー・バーンズと知り合った状況とか、マンチェスターで労働者がどんな条件の下にいたかが分かります。映画の後半、二人で一生懸命書いていた「哲学の貧困」は第三巻『哲学の貧困 ドイッチェ・イデオロギー』に入っている。

マルクスとエンゲルスが書いた分は第一二巻までで、第一三巻が向坂逸郎の書いた『マルクス伝』。これ、当時としてはマルクスを神格化していない率直な伝記で、さっき言った金の無心の話とか女性絡みの話など、面白いエピソードがふんだんに出てきます。よく出来た『資本論解説』が第一四巻、『剰余価値学説史解説』が第一五巻、そして最終第一六巻が『マルクスの批判と反批判』、つまりマルクスへの批判と、それに対する反批判になっていて、この選集はマルクス主義全体を知るのにはものすごくいい。

しかも、共産党員の翻訳者が一人も入っていないんです。要するに、非共産党系のマルクス主義者たち、向坂逸郎、大内兵衛、岡崎次郎といった人たちと、例えばのちの東大総長で反共産主義的な考えの林健太郎やドイツ文学者の高橋義孝なんて人たちが翻訳をしている。つまり政党色がなく、ドイツ語がよくできて、マルクスの論理をきちんと読み解ける人たちがやっているから、共産党とかソ連の宣伝にならないような都合の悪い文章でも――末期のエンゲルスが書いた「原始キリスト教の歴史について」なんて、キリスト教を肯定的に評価してるような文章まで――入っています。

この選集、三、四年前から私が褒めたせいで、古本の値段が上がってしまったのですが、今日は神保町にいらっしゃるのだから、帰りがけに余裕がある人は、古本屋の前の安売りのワゴンを覗いてみて下さい。まだ一冊二〇〇円、三〇〇円で端本が混じっていたらお買い得です。

映画の中に、エンゲルスが父親から「堅信礼に、おまえはもちろん来ないだろうな」と言われる場面がありましたね。私はエンゲルスの中に隠れてある宗教性が大きな意味を持つと思っているのです。マルクスはユダヤ人で、キリスト教に関しては批判が強かった。しかしエンゲルスはカルバン派のクリスチャンで、教会を離れてもカルバン派的なところを残していたと私は見ています。

エンゲルスにはおそらく、「選ばれた人間」という発想があったと思う。彼が成功しているのは神様によって選ばれたからで、その選ばれた自分が持っている富は神様からもらったものだから、神様にお返ししなければいけない。しかし、神様に直接お返しすることはできないから、隣人に返すのだ。カルバン派はそんな隣人愛を説いているんですね。エンゲルスはキリスト教から離れたけれども、彼のモラル――つまりマルクスをサポートし、周辺の人びとをサポートし、共産主義運動を作ろうとした考え方には、非常にカルバン主義的な匂いがします。

認知した男の子は

さて、映画にはカールとイェニーのマルクス夫妻や、エンゲルスとメアリー・バーンズのカップルの恋愛物語の側面もあったから、ちょっとゴシップ的な話をしましょう。

エンゲルスは「子どもは生涯、作らない」と言っていたのですが、一人だけ認知した子どもがいます。映画にも出てきたように、マルクスの家にはレンシェンというメイドさんがいました。最初のメイドは盗みばかりするというので辞めさせて、故郷から呼んだ二番目のメイドが彼女です。レンシェンとエンゲルスの間に子どもがいることになっていて、マルクスの娘はそのせいでエンゲルスを軽蔑したりするのですが、実際は違うんです。マルクスの奥さんが天然痘にかかって寝込んでしまい、セックスができないときに、マルクスがレンシェンに乗っかってつくった子どもなんです。

ところが、マルクスは「認知したくない」って暴れて、挙句に「おまえはメアリーと結婚していないんだから認知してくれたっていいだろ」と言って、エンゲルスが認知させられたのが、その男の子だった(会場笑)。

さらに、パートナーのメアリーが病気で亡くなるんですよ。むろんエンゲルスは悲しみにくれるのですが、そのときマルクスからお見舞いの手紙が届きます。ご愁傷様、と。ところで、俺は金がないと(会場笑)。だから、少し金を融通してくれ、そうじゃないと、家賃も払えなくなると。さすがのエンゲルスも激怒して、「君とはもう絶交だ、俺がどういう気持ちか分かってるのか」って絶交状を書いたら、マルクスは慌てて、「あのときは、つい貧困のあまり我を失って、君の気持ちにまで思いが至らなかった。本当にすまない」と謝罪しています。

マルクスって、いま謂うサイコパスとまでは言わないにせよ、境界性人格障害みたいな人だったことはおそらく間違いないでしょう。思想上、あるいはテキスト上では、搾取制度を徹底的に批判したのだけれども、個人的な付き合いにおいては他者から遠慮なしに搾取していますよ。自分の妻からも搾取しているし、さらには自分がつくった子どもも認知していない。しかし歴史においては、往々にして、こういった人が大きな仕事をやるんですよね。

今なお危険な思想家

マルクスとの関係において、言及しておきたい日本人がいます。いまやもうほとんど忘れ去られている人物ですが、日本で初めて『資本論』を完訳した高畠素之という人がいました。

高畠はマルクスの『資本論』を三回も翻訳しています。最初は大鐙閣という出版社から出したのですが、ここは有力な版元だったのに1923(大正12)年の関東大震災で潰れてしまいました。

関東大震災で日本の出版界の地図が入れ替わるんですよ。関東大震災の前から活動していたけれども、大震災後の状況下で力をつけたのが新潮社です。大正の末に新潮社から、高畠素之は改訳した二度目の『資本論』を出しました。これは立派な装丁で、本文の外に書き込む余白もたくさんあって、いい造本です。その後、値段を新潮社版よりグッと押さえた三回目の訳を改造社から出した。ここは今の雰囲気で言うと、大胆に広告を打ってビジネスをしていく幻冬舎みたいな出版社です。ただ値段は安いんだけど、改造社版の『資本論』は活字が詰まり過ぎているし書き込みが不自由で、新潮社版の方が売れました。

この高畠素之、私にとっては同志社大学神学部の先輩になります。1886(明治19)年群馬県の生まれで、同級生にやがて『一人一殺』という自伝を書くことになる、戦前の有名なテロリスト井上日召がいました。

高畠は最初、キリスト教社会主義だったのですが、同志社の神学部に入ってから無政府主義者になって、同志社を放逐され、さらに〈なぜ皇室は自由に結婚できないんだ〉といった主張を発表したせいで不敬罪で捕まり、刑務所に入ります。そのときに英訳の『資本論』を差し入れてもらって、獄中で読み始めた。出獄後は社会主義者の堺利彦が始めた、今日の編集プロダクションみたいな売文社というところに入って、とにかく文章を売って生きていこうという志を持って、猛烈にドイツ語の勉強をしました。やはりマルクスを研究するならドイツ語ができないと、と思ったのですね。もともと英語はよくできましたから。

そうして『資本論』の全訳を三回も成し遂げたわけです。あんな長大なもの――岩波文庫版で九分冊――ですから、座机に向かって熱心に翻訳しているうちに座布団の下の畳が腐って床が抜けかけた、という有名な逸話が残っています。

高畠素之は『資本論』の翻訳や、マルクスや社会問題の評論活動などで大正後半から昭和初めには一世を風靡した思想家・評論家になりました。しかし戦後はすっかり忘れ去られた。どうしてか? 高畠は『資本論』を読み込んでいくうちに、『資本論』の論理は正しいけれども、マルクス主義は間違いだと考えるようになったのです。

なぜなら、マルクスは人間の善意を信頼し過ぎている。そして――今日最初に言ったように――、国家を無視している。高畠は、そこを批判的に考えるようになった。マルクスはダーウィンの進化論をよく理解してなかった。それからハーバート・スペンサーの社会進化論もよく理解してなかった。激しい競争をさせられた結果、労働者たちが反発してプロレタリア革命を行うのではなくて、革命を主導するやつが自分こそ特権的な地位を得たいという誘惑に駆られるから革命が起きるんだ、と高畠は考えた。人間はそんな性悪な存在なのだ、と。そんな性悪な存在である人間は、もっと性悪で暴力的な国家によって抑えるしかない。人間の善意に頼る共産主義は間違いである。社会主義で行くしかない。しかも、それは国家の力によって実現する社会主義なのだ――。つまり、高畠素之という人は、ドイツのナチスよりも、イタリアのファシズムよりも早く、国家社会主義を唱え始めたのです。

そしてソ連ができたときは、「ソ連を大歓迎する」と言っています。なぜ? ソ連は赤色帝国主義だと。あれはマルクス主義とは縁もゆかりもなく、共産主義国家が共産党の名前の下に、ものすごい暴力装置をもって格差の是正をしている素晴らしい体制ではないかと。ファシズムのイタリア同様、赤色帝国主義のソ連は見習うべき国家体制であり、あんなふうに日本を変えていきたい、そのためには陸軍に期待する、というのが高畠素之の考えでした。

だから、彼は陸軍大将の宇垣一成などに接近して人脈を作り、軍による日本の国家改造をやる、そうすれば日本は背筋がピシッと伸びて、平等な社会が実現され、いい国になると信じていた。そういうオソロシイやつなの(会場笑)。ところが、幸いにして1928(昭和3)年に四二歳で死んじゃいました。彼が生きていたら、五・一五事件も二・二六事件ももっと乾いた陰惨な事態に推移したかもしれない。これは戦後になって忘れ去られても仕方ないような人だよね。

だけど彼はものすごく頭が良くて、その後の日本の国家社会主義運動やファシズム運動はすべて高畠素之の変形といってもいいぐらいです。ところが、大学の先生じゃなかったから、いい弟子が集まらなかった。その結果、高畠の思想は直線的には受け継がれず、いったん公の世界からは消えました。けれども今、例えば「官製春闘」みたいな形で、政府が介入して企業の内部留保を賃上げに回せとか言って、現実に実現している。それから、消費税などの使い方を変えることで平等を実現していこうとか、国家によってブラック企業を取り締まろうといった考え方もあって、それらは口当たりがいいのだけれども、実は高畠素之が見た夢とよく似ているんですよ。

だから気をつけないといけない。格差と競争が激しい資本主義はわれわれにとって決して魅力的ではないけれども、マルクスの理念のような形での共産主義はソ連型のスターリン主義になり、社会主義国もいま生き残っているのは北朝鮮とキューバであり、社会主義という名前だけは掲げているのがベトナムと中国、ということになると、そちらもあまり魅力ないよね(会場笑)。資本主義も、共産主義や社会主義も魅力的には映らない時代に、ファシズムという言葉は使わないけれども、国家介入によって資本主義の欠陥を是正していこうという考え方は必ず出てきますよ。既に出てきてもいる。そして、そのとき高畠素之の亡霊が現れる。日本において、彼よりも深くこの問題を考えた人はいないのですから。

およそ一〇年前に文芸誌の「新潮」に、私は『高畠素之の亡霊』という連載をしたんです。連載終了後、すぐに本にすることはせずに、しばらく寝かしていました。なぜかと言えば、五、六年前の時点で本にしても、読者に対する時代的なインパクトがあまりない、と判断したからです。それが、そろそろかなと思って、このたび新潮選書から刊行することになりました。「そろそろかな」というのは、平たく言えば、それだけ時代が確実に悪くなっているってことですね(会場笑)。映画「マルクス・エンゲルス」を観て、『高畠素之の亡霊』を読んでもらえたら、例えば「国家の機能」について考える面白い機会になると思います。

於・岩波ホール

(さとう・まさる 作家・元外務省主任分析官)

波 2018年8月号より

今、どうして「高畠素之」なのか?

高畠素之は明治末期から昭和三年に四二歳で急逝するまで、言論界の第一線で活躍した人物です。日本で初めてマルクス『資本論』を完訳し、その後二度の改訳を行うなど、語学に長じながら、社会時評でも数々の刺激的な評論を残しています。ただ『資本論』を最も理解した人物であったにも拘らず、マルクス主義には走らず、対極ともいうべき国家社会主義=ファシズムを唱え、晩年は軍部との接触もはかりました。さて、この高畠素之が現代の私たちに問いかけるものとは何なのか――。

――高畠との出会いのきっかけは何だったのでしょうか? また、なぜ高畠を探求してみようと思われたのですか?

初めての出会いは1979年4月、私が同志社大学の神学部生だった時です。教授から「この大学は中退すると大人物になります」という話を聞いて、そこで挙がった中退者の一人が高畠素之でした。他には山川均、徳富蘇峰、あと「山谷ブルース」の岡林信康とか……(笑)。同志社の神学校にいた高畠は私の先輩だったのです。

ただ彼の著作を読んでみると、ソ連の本質は「共産主義」ではなく「国家主義」、「赤色帝国主義」なんだと書いてある。しかもそれを評価しているんです。妙なことを言う人だな、と思いつつもザラザラしたものが心に残った。その後、外務省に入りソ連に勤務して国の実態を知ることになりますが、最も正しいソ連観こそ、高畠の見方だったのです。

――高畠は国家社会主義(ファシズム)を肯定しました。

そうです。特にソ連崩壊後、新たに資本主義が作られる過程を見ていると、そこにあるのは、まさに貧困と暴力の世界。これを統制するには別の暴力装置、つまり国家しかないんだと思うようになり、高畠が言う国家社会主義が、ますますリアリティを持ってきました。エリツィン時代には出なかったにしても、次の時代には必ず出てくると確信しましたし、事実そうなった。高畠はソ連とその崩壊を見た私の中に何度も出て来たのです。

――ソ連以外ではどうでしょうか?

小泉政権、さらにいえば橋本政権以降に始まった新自由主義的な政策がそろそろ限界にきて、現政権でそれが露呈していると思うんです。

日本の総理大臣は民意に選ばれた“社会”の代表でありつつ、一方で官僚、いうなれば“国家”を人格化した存在でもあります。本来総理はこの両者の間でバランスをとっていかなければならないのですが、新自由主義的政策が進む中で、社会の力が強くなってしまい、結果として官僚機構の機能不全が起こってしまった。一連の文書改竄問題などその好例です。こうなると、政治の力をもっと弱めなければならないという動きが出始め、やがては優秀な官僚に任せてみようということになる。すると、そこに現れてくるのが「高畠素之の亡霊」です。すなわち国家機能の強化です。

――「亡霊」とは、意外な言葉と思いましたが。

これはマルクス、エンゲルスの『共産党宣言』、その一節の《共産主義という

――つくづく高畠素之の恐ろしさを感じると同時に、その知性、慧眼にも驚くところです。高畠的なものは本当に現代に蘇る可能性はあるのでしょうか?

この本は十年前に『新潮』で二年に亘って連載したものですが、十年かけて今、本にすることの意味がそこにあります。

連載当時は、気配こそあれ、まだ高畠的なものが出てくるほど日本は行き詰っていませんでした。しかし今は違います。先の総選挙で民進党が分断社会を作らないとして「ALL for ALL」のスローガンを掲げ教育無償化などを打ち出しましたが、これなどは国家機能による再分配制度の強化ですし、安倍政権について言えば、企業に対する内部留保の吐き出しとか賃上げ要請、働き方改革など、極めて国家社会主義的と言っていいでしょう。これ以上労働者を追い詰めると、資本主義が回らなくなり、徴税にも支障を来す。それゆえに国家が強制的に介入するようになる。十年前は作業仮説だったことが、今、ようやくリアルになってきたのです。

――今のお話を国家社会主義=ファシズムと捉えるのは少し違和感があります。

ファシズムというとどうしても非人道的なイメージで見てしまいますが、それはナチズムによって

(さとう・まさる 作家・元外務省主任分析官)

波 2018年6月号より

著者プロフィール

佐藤優

サトウ・マサル

1960年生れ。1985年、同志社大学大学院神学研究科修了の後、外務省入省。在英大使館、在露大使館などを経て、1995年から外務本省国際情報局分析第一課に勤務。2002年に背任と偽計業務妨害容疑で逮捕・起訴され、東京拘置所に512日間勾留。2005年2月執行猶予付き有罪判決を受ける。2009年6月に最高裁で上告棄却、執行猶予付き有罪確定で外務省を失職。2013年6月に執行猶予期間を満了、刑の言い渡しが効力を失った。2005年、自らの逮捕の経緯と国策捜査の裏側を綴った『国家の罠─外務省のラスプーチンと呼ばれて』で毎日出版文化賞特別賞を受賞。以後、作家として外交から政治、歴史、神学、教養、文学に至る多方面で精力的に活動している。主な単著は『自壊する帝国』(新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞)、『獄中記』『私のマルクス』『交渉術』『紳士協定─私のイギリス物語』『先生と私』『いま生きる「資本論」』『神学の思考─キリスト教とは何か』『君たちが知っておくべきこと─未来のエリートとの対話』『十五の夏』(梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞)、『それからの帝国』『神学でこんなにわかる「村上春樹」』など膨大で、共著も数多い。2020年、その旺盛で広範な執筆活動に対し菊池寛賞を贈られた。