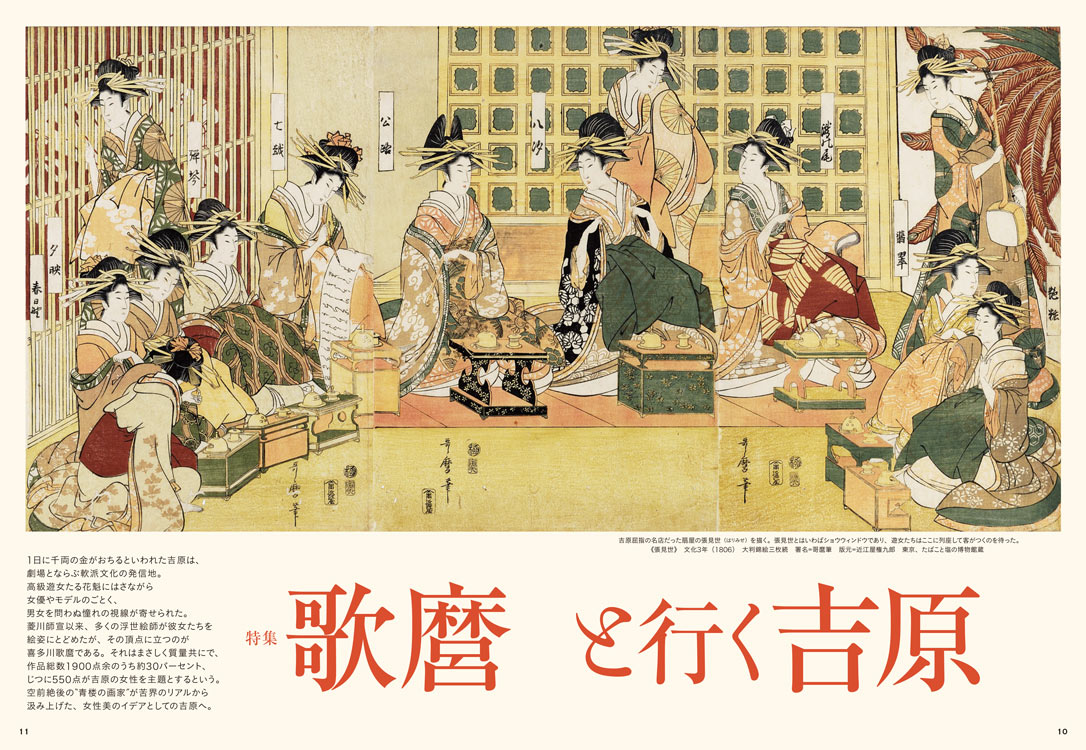

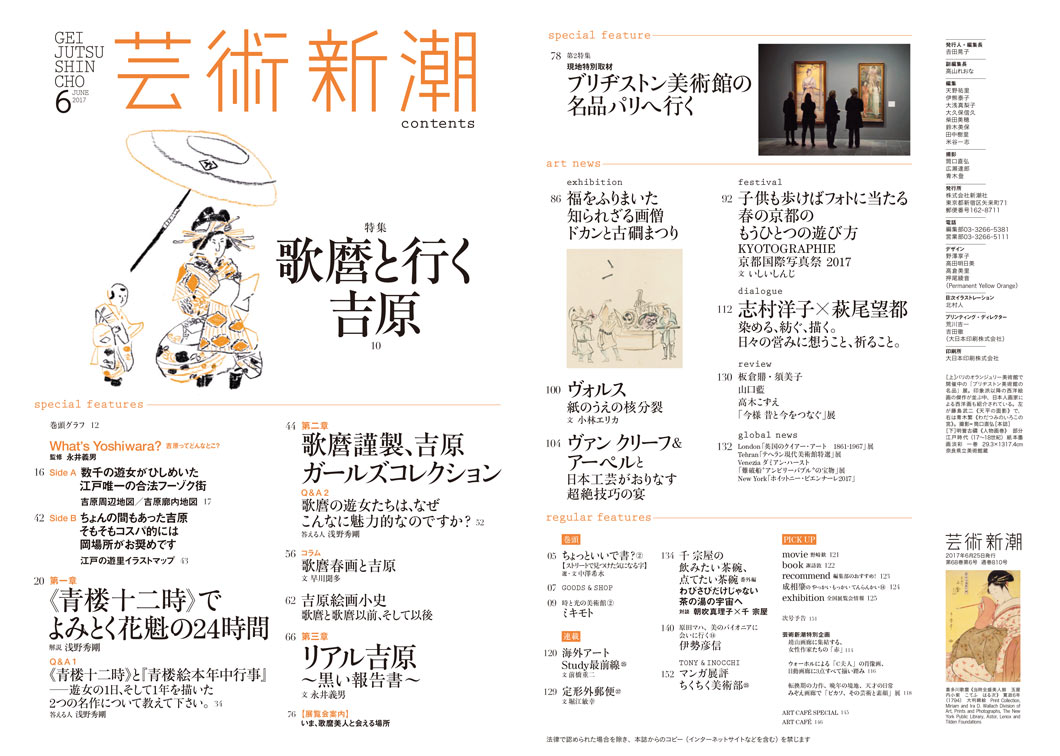

【特集】歌麿と行く吉原

芸術新潮 2017年6月号

(毎月25日発売)

| 発売日 | 2017/05/25 |

|---|---|

| JANコード | 4910033050674 |

| 定価 | 1,466円(税込) |

【特集】歌麿と行く吉原

◆ special features ◆

巻頭グラフ

What's Yoshiwara? 吉原ってどんなとこ?

監修 永井義男

Side A

数千の遊女がひしめいた江戸唯一の合法フーゾク街

吉原周辺地図/吉原廓内地図

Side B

ちょんの間もあった吉原 そもそもコスパ的には岡場所がお奨めです

江戸の遊里イラストマップ

第一章

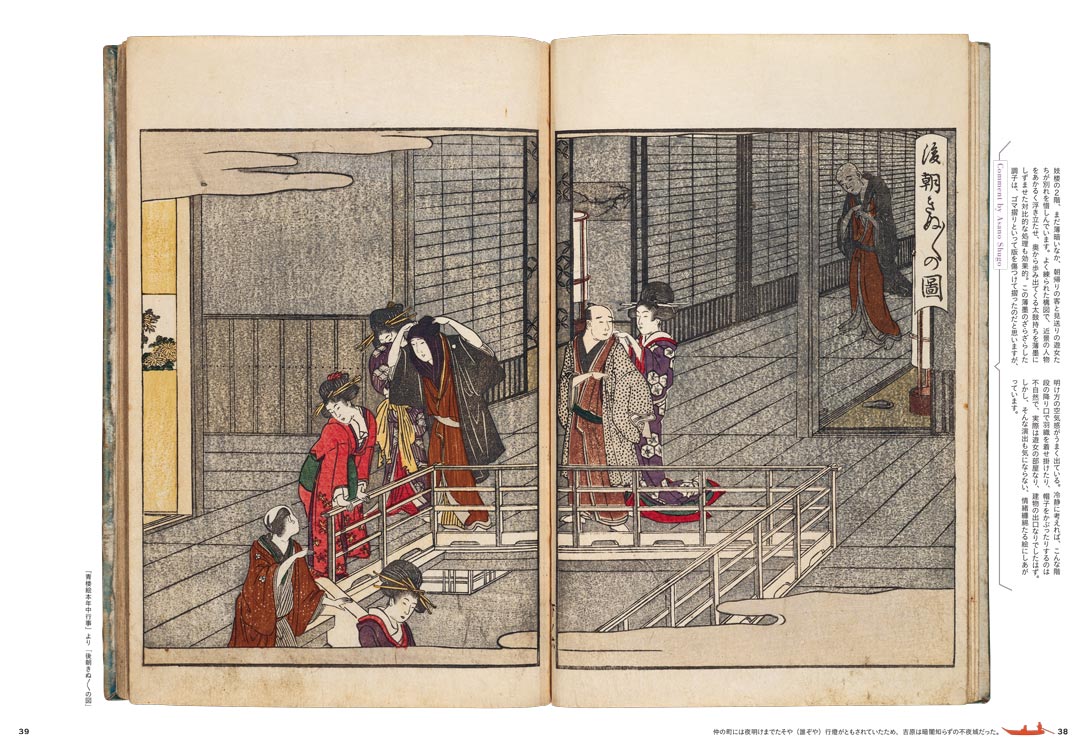

《青楼十二時》でよみとく花魁の24時間

解説 浅野秀剛

Q&A 1

《青楼十二時》と『青楼絵本年中行事』

――遊女の1日、そして1年を描いた2つの名作について教えて下さい。

答える人 浅野秀剛

第二章

歌麿謹製、吉原ガールズコレクション

Q&A 2

歌麿の遊女たちは、なぜこんなに魅力的なのですか?

答える人 浅野秀剛

コラム

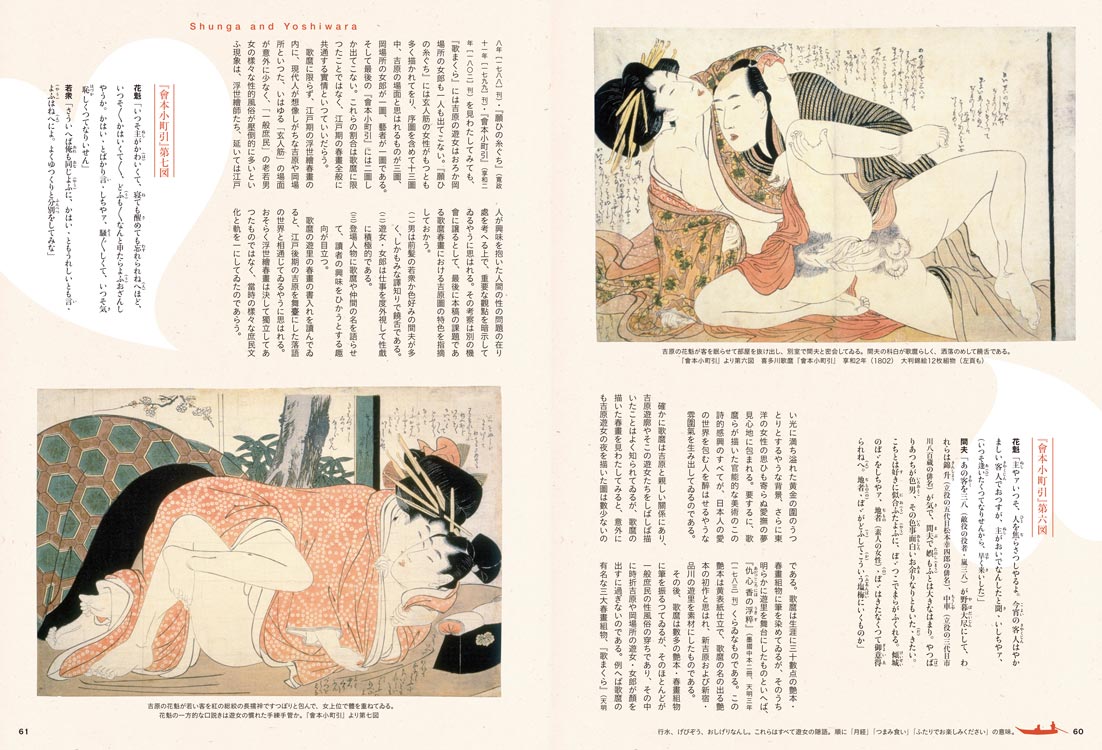

歌麿春画と吉原

文 早川聞多

吉原絵画小史

歌麿と歌麿以前、そして以後

第三章

リアル吉原~黒い報告書~

文 永井義男

【展覧会案内】

いま、歌麿美人と会える場所

◆ special feature ◆

第2特集

現地特別取材

ブリヂストン美術館の名品パリへ行く

◆ art news ◆

◇ exhibition ◇

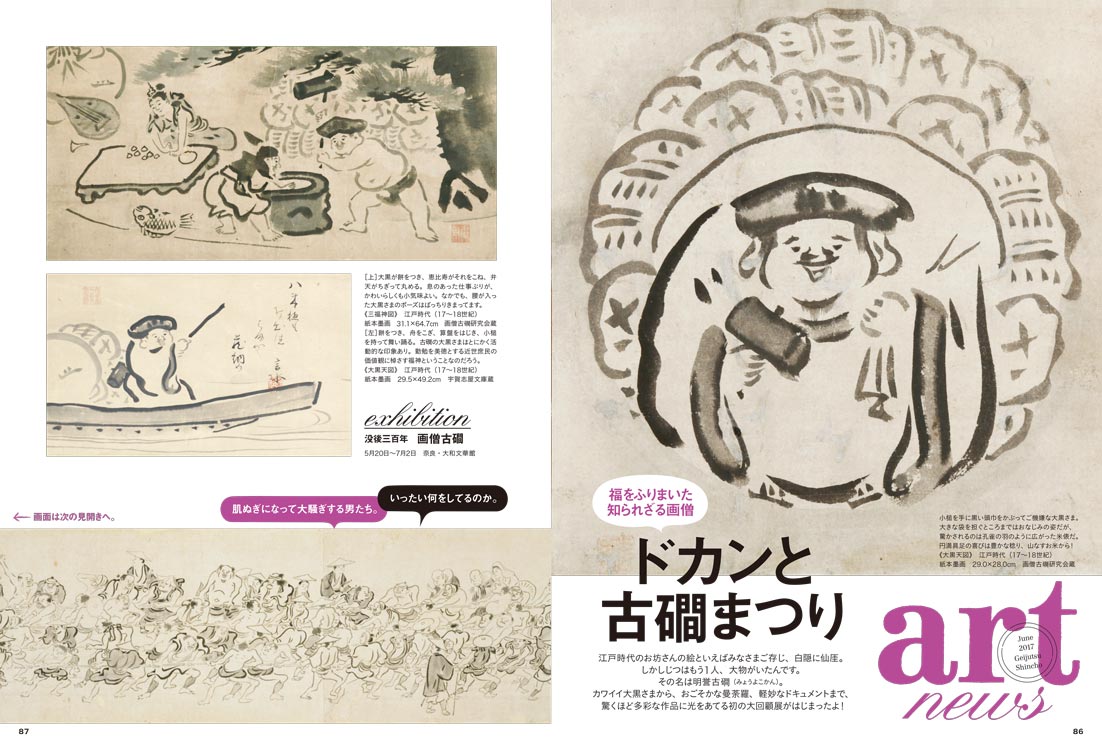

福をふりまいた知られざる画僧

ドカンと古かんまつり

ヴォルス

紙のうえの核分裂

文 小林エリカ

ヴァン クリーフ&アーペルと

日本工芸がおりなす超絶技巧の宴

◇ festival ◇

子供も歩けばフォトに当たる

春の京都のもうひとつの遊び方

KYOTOGRAPHIE

京都国際写真祭 2017

文 いしいしんじ

◇ dialogue ◇

志村洋子×萩尾望都

染める、紡ぐ、描く。

日々の営みに想うこと、祈ること。

◇ review ◇

板倉鼎・須美子

山口藍

高木こずえ

「今様 昔と今をつなぐ」展

◇ global news ◇

London「英国のクイアー・アート 1861-1967」展

Tehran「テヘラン現代美術館特選」展

Venezia ダミアン・ハースト「難破船“アンビリーバブル”の宝物」展

New York「ホイットニー・ビエンナーレ2017」

◆ regular features ◆

◇巻頭◇

ちょっといいで書?〈2〉

【ストリートで見つけた気になる字】

選・文 中澤希水

GOODS & SHOP

時と光の美術館〈2〉

ミキモト

◇ 連載 ◇

海外アート

Study最前線〈25〉

文 前橋重二

定形外郵便〈37〉

文 堀江敏幸

千 宗屋の

飲みたい茶碗、

点てたい茶碗〈番外編〉

わびさびだけじゃない茶の湯の宇宙へ

対談 朝吹真理子×千 宗屋

原田マハ、美のパイオニアに会いに行く〈14〉

伊勢彦信

TONY & INOCCHI

マンガ展評

ちくちく美術部〈25〉

◇ PICK UP ◇

movie 野崎歓

book 諏訪敦

recommend 編集部のおすすめ!

成相肇の やっかい もっかい てんらんかい〈14〉

exhibition 全国展覧会情報

次号予告

◇ 芸術新潮特別企画 ◇

靖山画廊に集結する、

女性作家たちの「赤」

ウォーホルによる「C夫人」の肖像画、

日動画廊に3点すべて揃い踏み

転換期の力作、晩年の境地、天才の日常

みぞえ画廊で「ピカソ、その芸術と素顔」展

ART CAFÉ SPECIAL

ART CAFÉ

最新号PICK UP

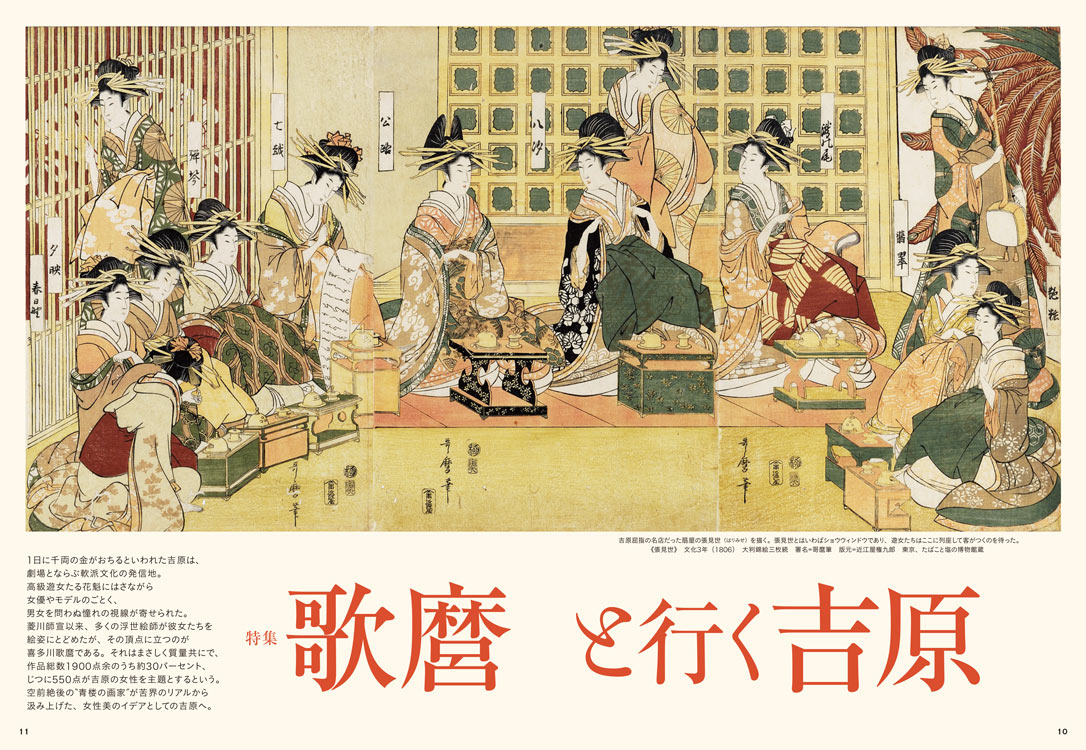

強敵たちとの戦いが生んだ吉原の美

今でも多くの吉原物の落語が楽しまれ、小説でマンガで映画で、そのゴージャスさ、その哀しみが描かれている吉原。江戸唯一の公許の遊里ということで別格の存在だったわけですが、そこが遊女たちの“苦界”であったことをさておいても、じつはその経営はラクじゃなかったらしい。というのも、多くのライヴァルがひしめいていたから。

「死後くん」のイラストレーションでここにお届けするのがそのライヴァルたち。夜鷹に舟饅頭に陰間、内藤新宿の飯盛女といろいろいた中の最強選手が、品川宿の飯盛女、そして深川の芸者衆です。よく「芸は売っても色は売らない」なんてフレーズが芸者の心意気を示すものとされたりしますが、こと江戸時代の深川芸者の実態は遊女と同じ。また、東海道最初の宿駅として栄えた品川の遊女も質が高かった。でもって吉原よりずっと安い価格で遊べたのですから……。

足場が悪く(現代でも吉原の近くには鉄道駅がない)、コスパで劣る吉原の武器はといえば、格式であり、文化であり、美ということになります。師宣にはじまり、春信、湖龍斎、栄之、英山といった多くの浮世絵師が吉原の遊女の絵姿をものしましたが、その頂点をきわめたのが歌麿です。歌麿の女性を観察する視線のこまやかさ、クールな表現力はやはり断トツ。数々の名手たちをさしおいて、「歌麿と行く吉原」と銘打ったゆえんです。吉原入門のヴィジュアル本は世に数あれど、耽美にかけて本誌特集の右に出るものなし。歌麿が放つ吉原のオーラをどうぞご堪能ください。

この号の誌面

編集長から

清濁すべてお見せします

歌麿と行く吉原

菱川師宣以来、多くの浮世絵師が吉原の遊女を絵姿にとどめたが、質量ともに頂点に立つのが歌麿。そこで歌麿作品を道しるべに大歓楽街の裏の裏までのぞいてみた。《青楼十二時》は、青楼(=吉原の妓楼)を舞台に遊女の1日を1刻(約2時間)毎に描いた作品だ。夜明けに客を送り出したり、閑な昼営業中は占いをしたり、宴会中に幼い禿(遊女見習)が舟を漕いでいたり――。ほか様々な作品でも、歌麿の鋭い観察力と描写の細かさが吉原の実態を教えてくれる。たとえば年中行事やしきたりはもちろん、上級遊女と下流遊女のシビアな格差を描き分けた大首絵の名作も。浮世絵春画においては遊女登場率が全体の1割足らずで、歌麿も作例が少ないが、そのわずかな作品に客相手とは違う顔を見せる様子も描かれていて、遊女の素顔発見!

第2特集はパリで開催中のブリヂストン美術館の名品展。同館のコレクションの素晴らしさに驚いたフランス側の発案で実現した、本展の意義に注目する。

芸術新潮編集長 吉田晃子

まとめ テーマでくくる 本選びのヒント

- 浮世絵で眺める江戸の風俗

当世の人びとの暮らしが見えてくる

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

芸術新潮とは?

「暮らし」はアートであるをキャッチフレーズにあらゆる事象を「芸術」という観点から検証し、表現する「芸術新潮」。1950年に創刊され、歴史と文化を見続けてきたハイクオリティなアートマガジン。歴史的な芸術作品から、建築、古美術、現代アートまで、あらゆる「美しきもの」を独自の切り口で紹介しています。

公式X

公式X