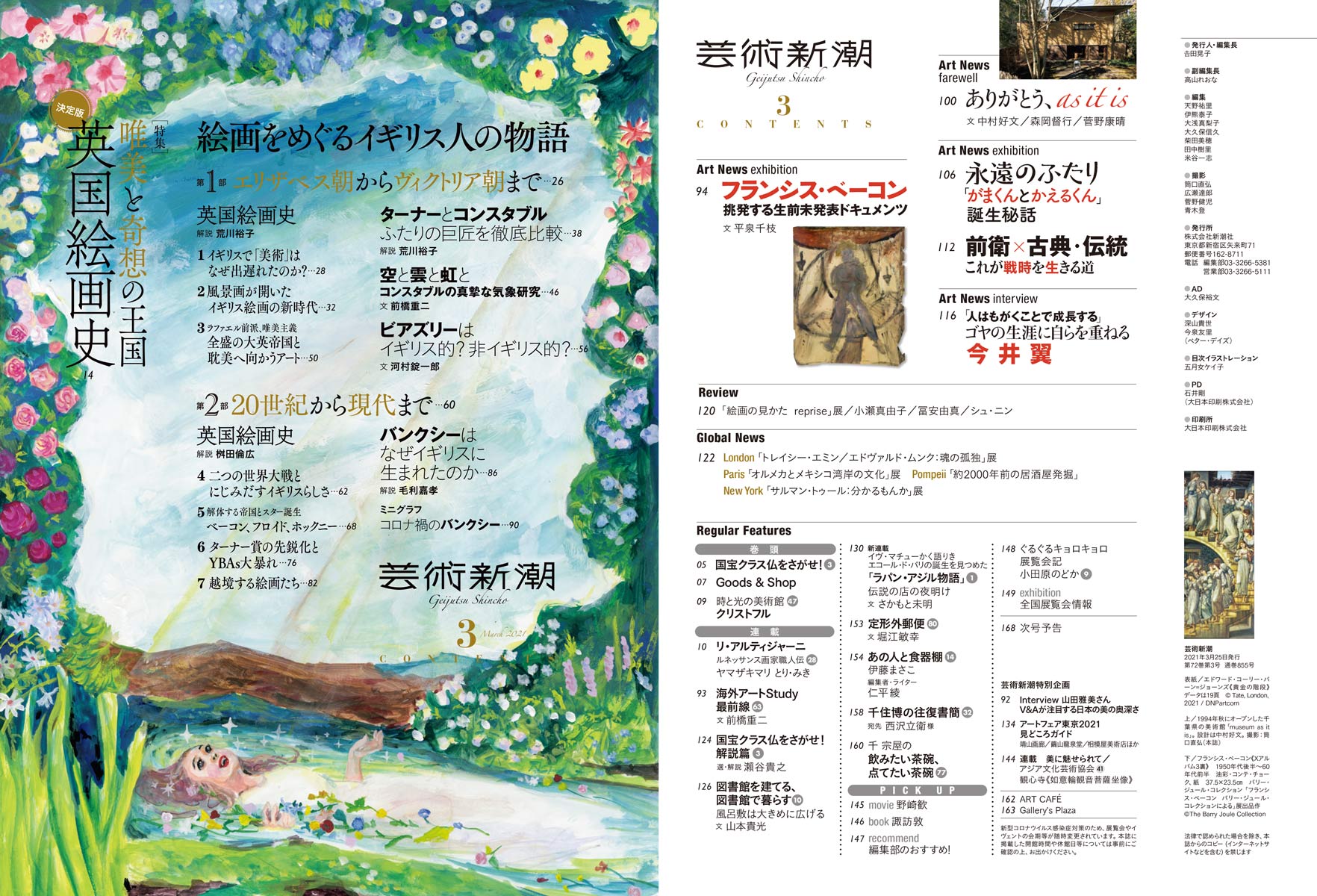

【特集】唯美と奇想の王国

決定版 英国絵画史

芸術新潮 2021年3月号

(毎月25日発売)

| 発売日 | 2021/02/25 |

|---|---|

| JANコード | 4910033050315 |

| 定価 | 1,500円(税込) |

【特集】唯美と奇想の王国

決定版 英国絵画史

絵画をめぐるイギリス人の物語

第1部 エリザベス朝からヴィクトリア朝まで

英国絵画史

解説 荒川裕子

- 1 イギリスで「美術」はなぜ出遅れたのか?

- 2 風景画が開いたイギリス絵画の新時代

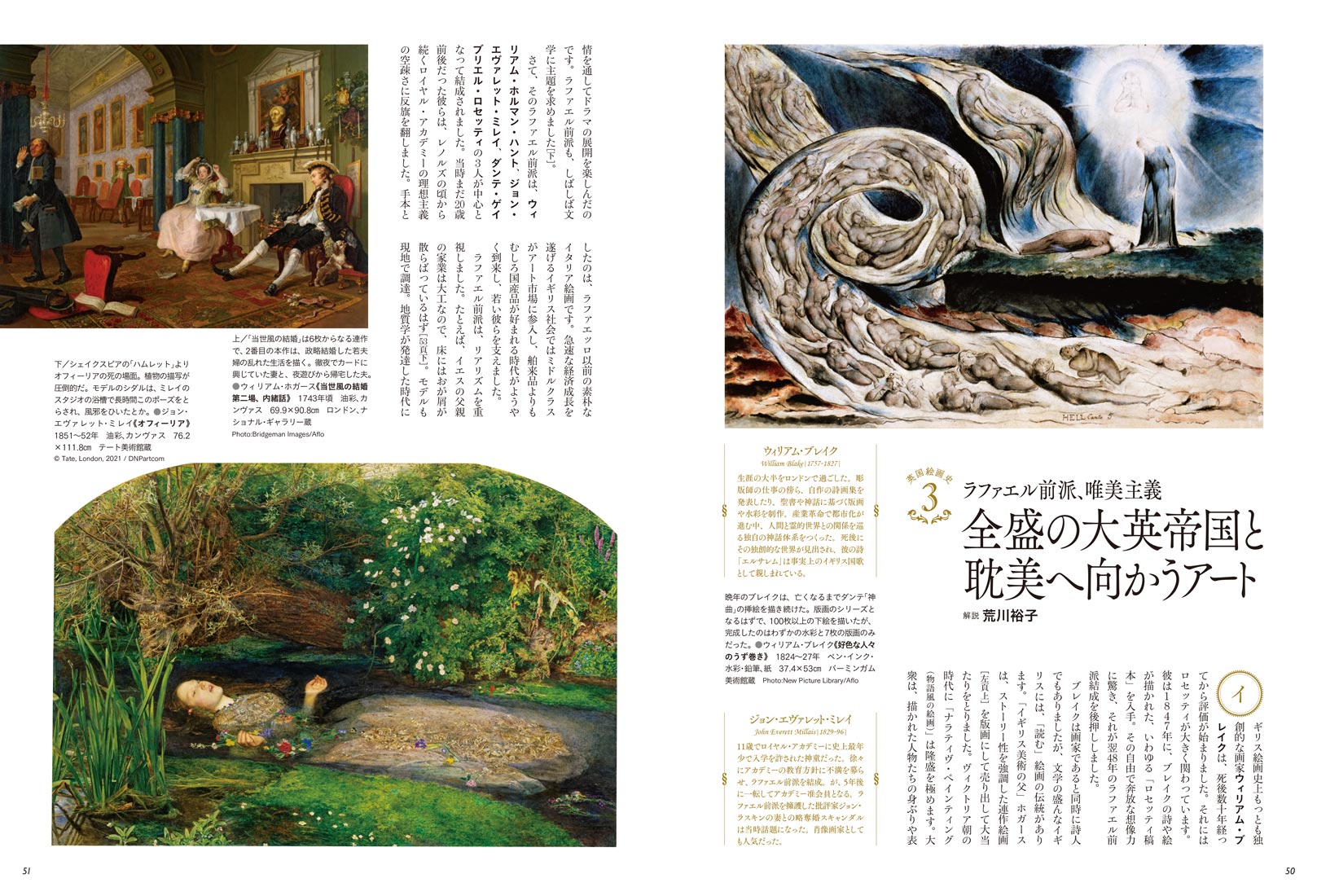

- 3 ラファエル前派、唯美主義

全盛の大英帝国と耽美へ向かうアート

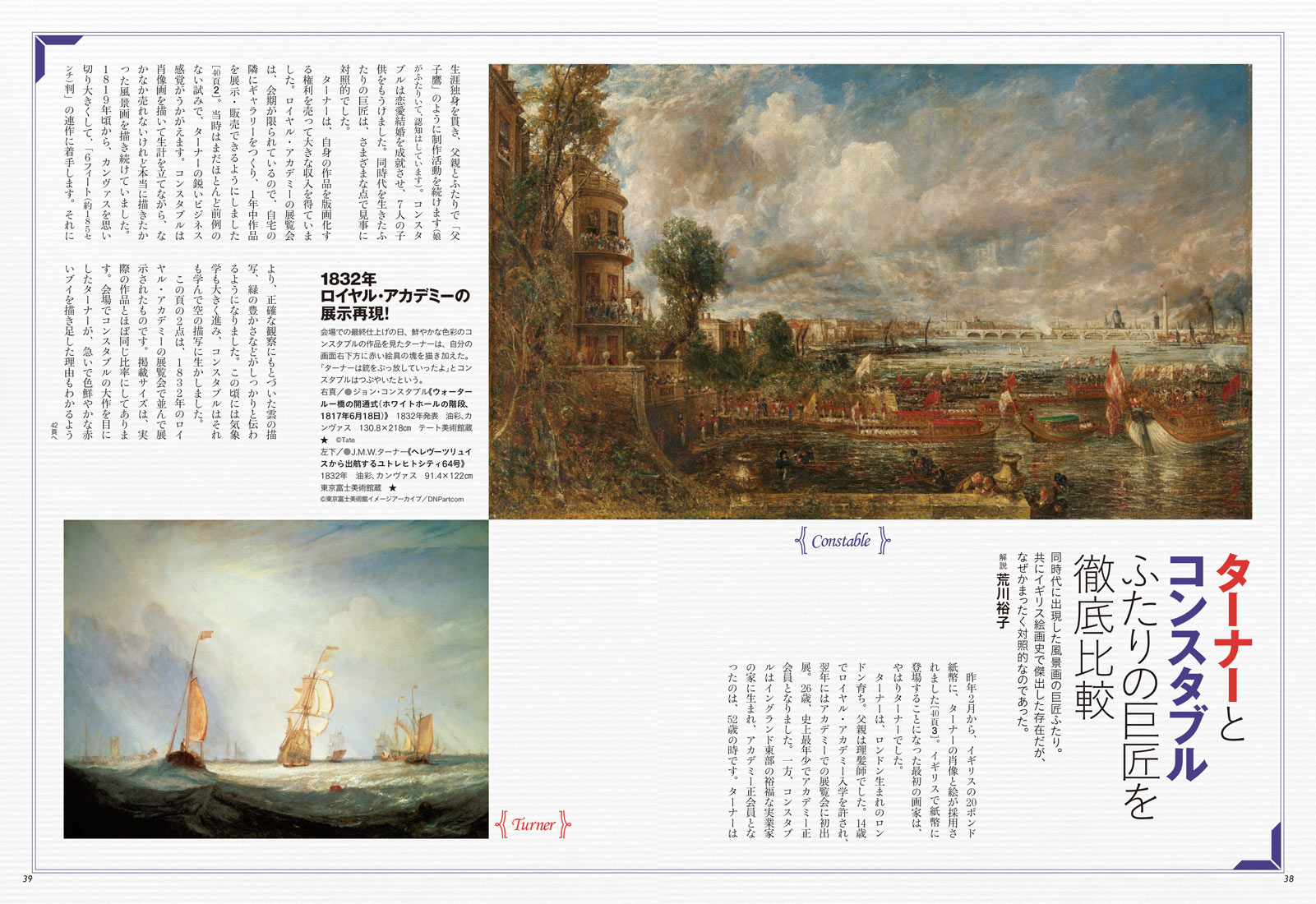

ターナーとコンスタブル

ふたりの巨匠を徹底比較

解説 荒川裕子

空と雲と虹と

コンスタブルの真摯な気象研究

文 前橋重二

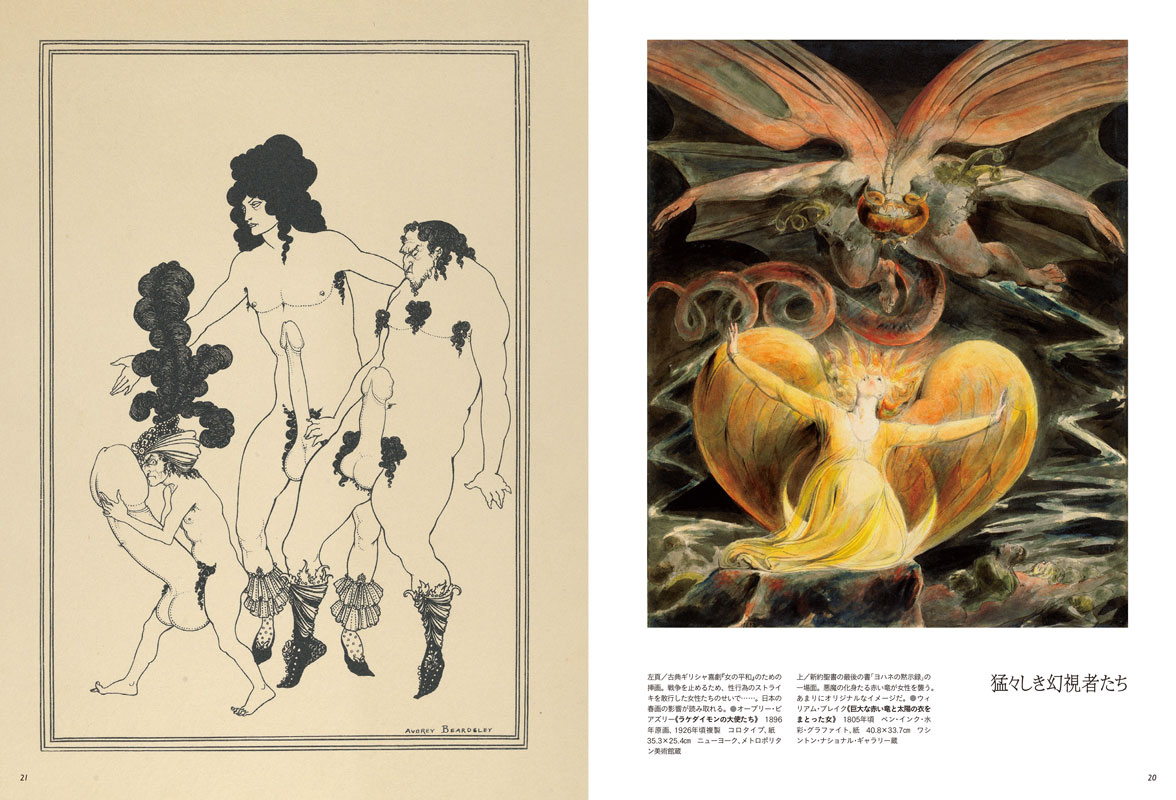

ビアズリーはイギリス的? 非イギリス的?

文 河村錠一郎

第2部 20世紀から現代まで

英国絵画史

解説 桝田倫広

- 4 二つの世界大戦とにじみだすイギリスらしさ

- 5 解体する帝国とスター誕生 ベーコン、フロイド、ホックニー

- 6 ターナー賞の先鋭化とYBAs大暴れ

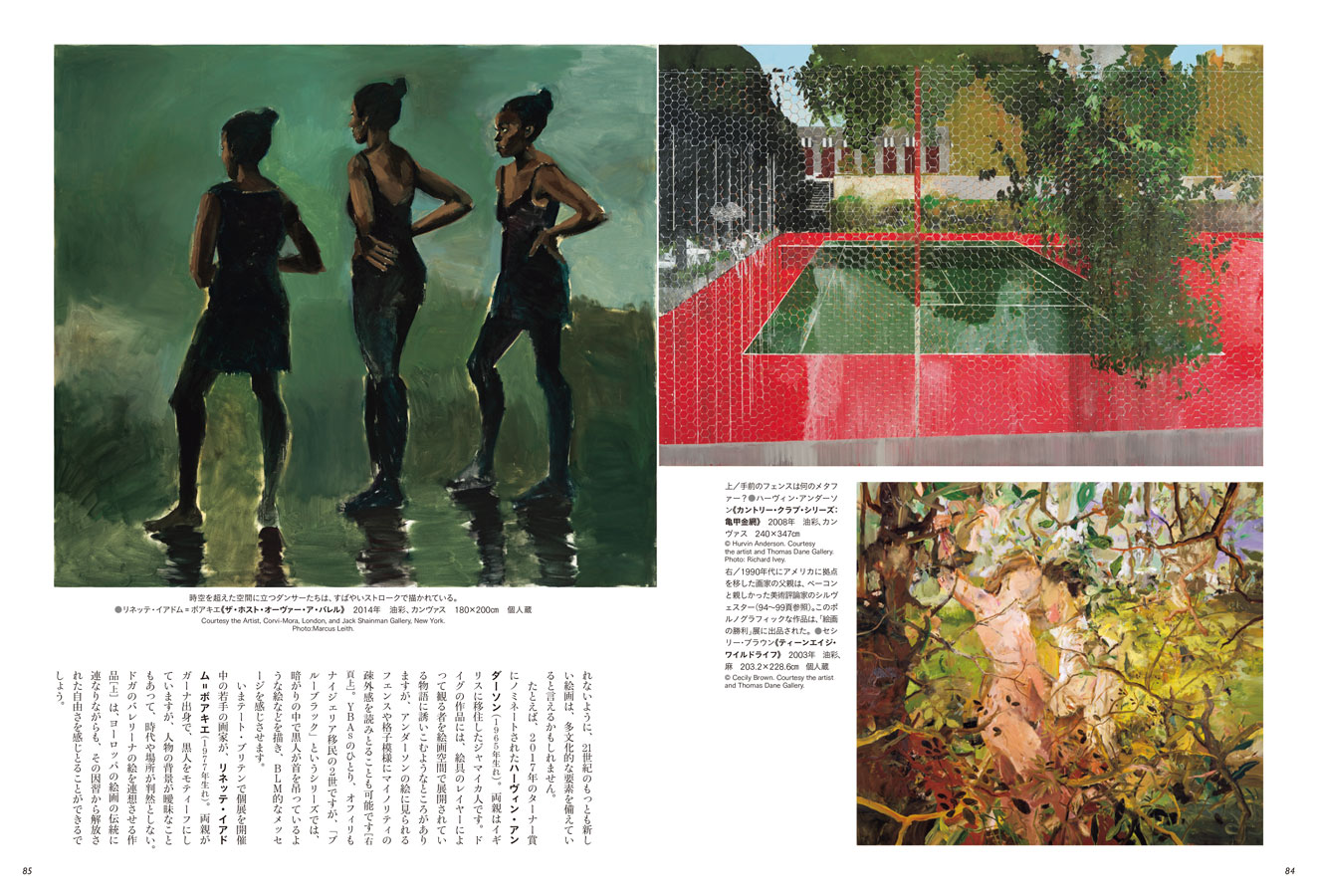

- 7 越境する絵画たち

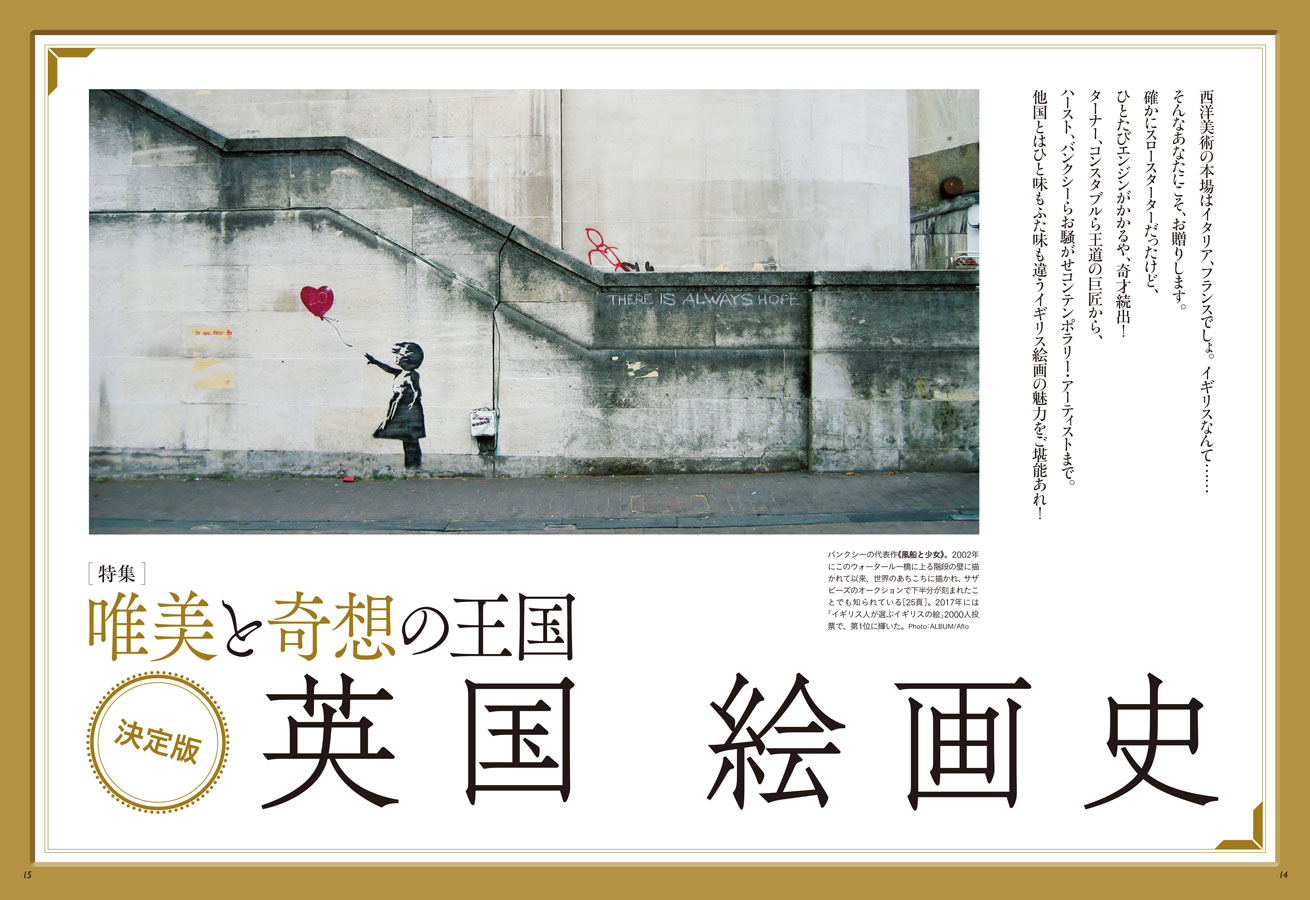

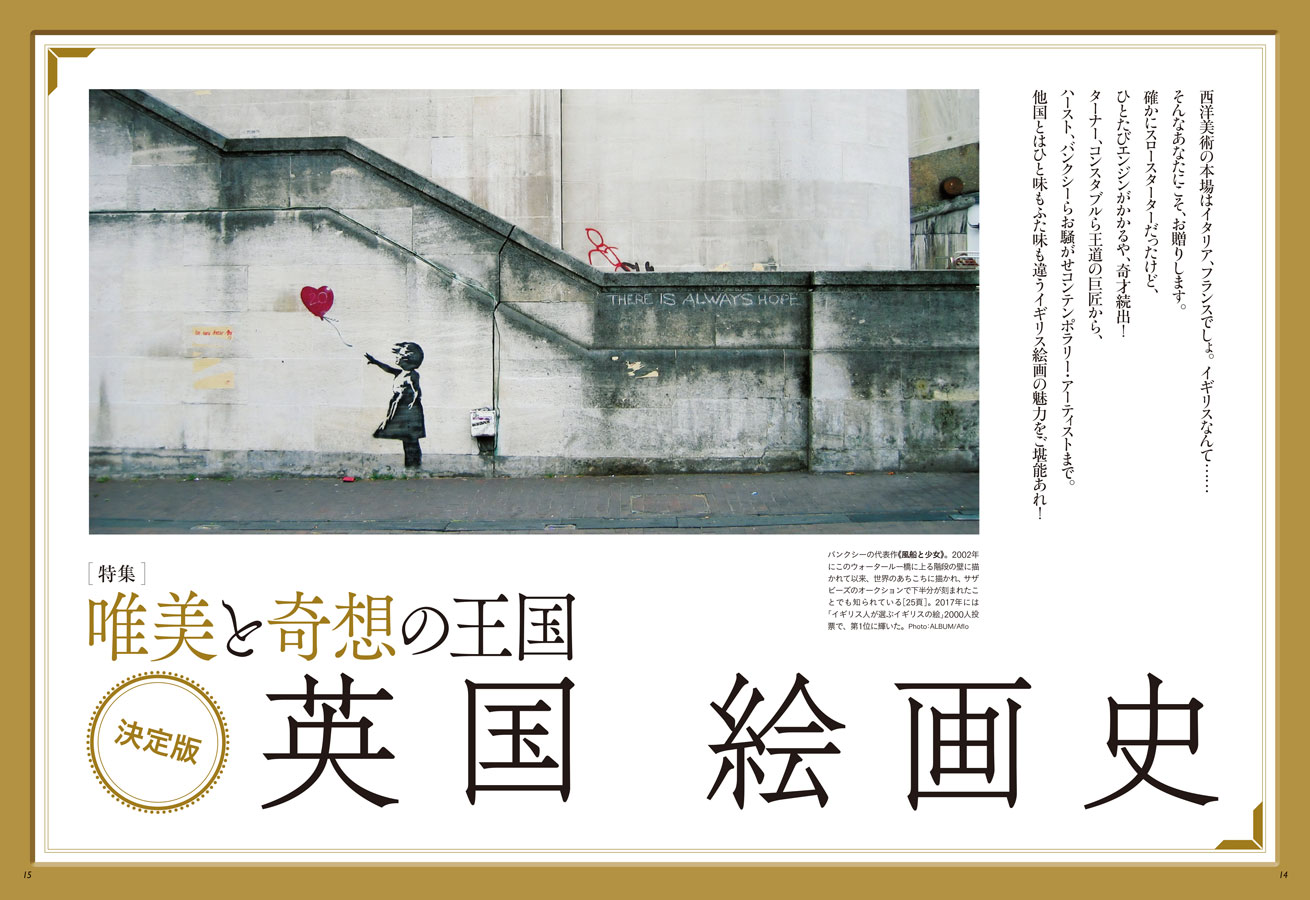

バンクシーはなぜイギリスに生まれたのか

解説 毛利嘉孝

ミニグラフ

コロナ禍のバンクシー

◆ Art News exhibition ◆

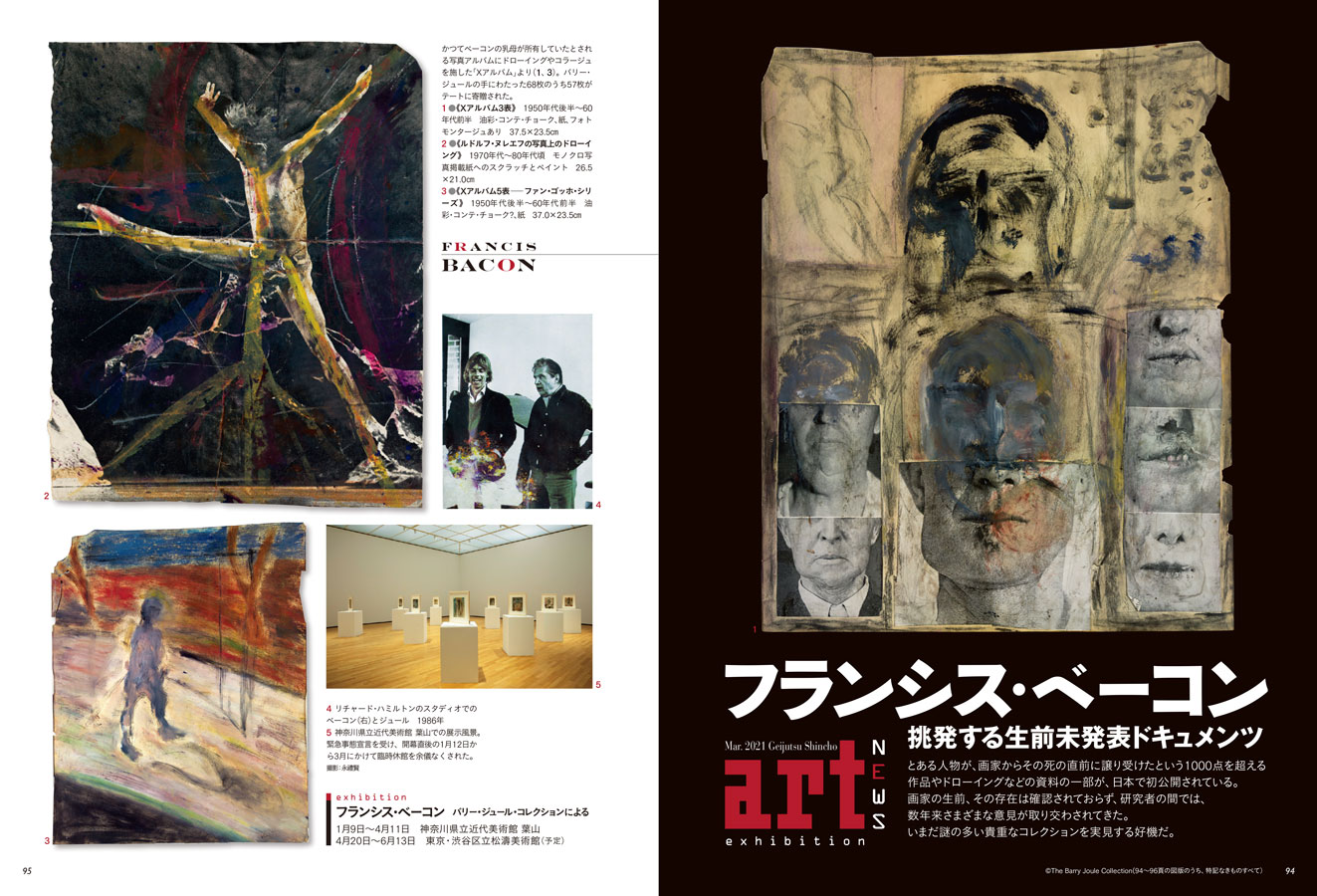

フランシス・ベーコン

挑発する生前未発表ドキュメンツ

文 平泉千枝

◆ Art News farewell ◆

ありがとう、as it is

文 中村好文/森岡督行/菅野康晴

◆ Art News exhibition ◆

永遠のふたり

「がまくんとかえるくん」

誕生秘話

前衛×古典・伝統

これが戦時を生きる道

◆ Art News interview ◆

「人はもがくことで成長する」

ゴヤの生涯に自らを重ねる

今井翼

◆ Review ◆

「絵画の見かた reprise」展/小瀬真由子/冨安由真/シュ・ニン

◆ Global News ◆

- London「トレイシー・エミン/エドヴァルド・ムンク:魂の孤独」展

- Paris「オルメカとメキシコ湾岸の文化」展

- Pompeii「約2000年前の居酒屋発掘」

- New York「サルマン・トゥール:分かるもんか」展

◆ Regular Features ◆

◇ 巻頭 ◇

国宝クラス仏をさがせ!〈3〉

Goods & Shop

時と光の美術館〈47〉

クリストフル

◇ 連載 ◇

リ・アルティジャーニ

ルネッサンス画家職人伝〈28〉

ヤマザキマリ とり・みき

海外アートStudy最前線〈63〉

文 前橋重二

国宝クラス仏をさがせ! 解説篇〈3〉

選・解説 瀨谷貴之

図書館を建てる、図書館で暮らす〈10〉

風呂敷は大きめに広げる

文 山本貴光

新連載

イヴ・マチューかく語りき

エコール・ド・パリの誕生を見つめた

「ラパン・アジル物語」〈1〉

伝説の店の夜明け

文 さかもと未明

定形外郵便〈80〉

文 堀江敏幸

あの人と食器棚〈14〉

伊藤まさこ

編集者・ライター

仁平 綾

千住博の往復書簡〈32〉

宛先 西沢立衛様

千 宗屋の飲みたい茶碗、点てたい茶碗〈77〉

◇ PICK UP ◇

movie 野崎歓

book 諏訪敦

recommend 編集部のおすすめ!

ぐるぐるキョロキョロ展覧会記 小田原のどか〈9〉

exhibition 全国展覧会情報

次号予告

▼芸術新潮特別企画

Interview 山田雅美さん

V&Aが注目する日本の美の奥深さ

アートフェア東京2021

見どころガイド

靖山画廊/繭山龍泉堂/相模屋美術店ほか

連載 美に魅せられて/

アジア文化芸術協会〈41〉

観心寺《如意輪観音菩薩坐像》

ART CAFÉ

Gallery's Plaza

最新号PICK UP

大英帝国の栄枯盛衰と、絵画の歴史

私は1988年から89年にかけて、ロンドンに住んでいました。大学を休学して遊学し、1年近く、夜な夜な遊びほうけていました。しかし帰国後はずっとイギリスへ行く機会がなく、2012年、実に20数年ぶりにロンドンを訪れました。

ロンドンは変わっていました。街が、明るく、きれいになっていたのです。

中心部Sohoから猥雑さがすっかり消えていたのにも驚きましたが、東部のいわゆる「ドックランズ」と呼ばれる再開発エリアの変貌ぶりは、さらに衝撃でした。治安の悪い地域だったはずが、真新しいビルが建ち並び、テムズ川の周辺はまさかのお洒落スポットへと変身していたのです。

ドックランズから少し南へ下ってテムズ川を渡ったところに、「The Crypt」というクラブがありました。教会の地下で、金曜夜のみの開催、かかる音楽はサイケデリック、という異様なクラブでした(cryptとは遺体を安置する地下のお堂のことです)。その周辺は荒涼としていて、いつもちょっとした恐怖を覚えながら通っていたものです。

デミアン・ハーストがドックランズの廃れた倉庫で「フリーズ」展を開催したのは、1988年の夏でした。ちょうど私がその近くのThe Cryptに通っていた頃でした。家賃の限りなく安いエリアに、若いアーティストたちが集い、そこからデミアンとYBAs(ヤング・ブリティッシュ・アーティスツ)の快進撃が始まったのです。

今回のイギリス絵画特集では、絵画の歴史を追いながら、その背景にイギリスの歴史が見え隠れするのも、なかなか興味深いポイントです。産業革命が始まり都市化が急速に進む中、J・M・W・ターナーは登場間もない蒸気機関車を描き、社会問題となっていた奴隷船を描きました。同じ頃ジョン・コンスタブルは、失われつつあるイギリスの美しい田舎の風景を描いていました。

ヴィクトリア朝の大英帝国全盛期には、ラファエル前派や唯美主義が勃興し、20世紀に帝国が没落した頃には、フランシス・ベーコンやルシアン・フロイドといったアクの強い画家が登場します。そして20世紀末、復活し始めたイギリスでYBAsが注目を浴び、21世紀を迎えた現在では、ついにロンドンは世界の現代アートシーンの中心地となっているのです。

この号の誌面

編集長から

通史だから分かる 実はスゴイ英国絵画

西洋美術においてイギリスは、イタリアやフランスに比べて出遅れた感があった。理由のひとつは、島国であり、大陸の伝統から切り離されていたこと。もうひとつは16世紀前半の宗教改革だ。偶像崇拝が否定され、大パトロンである教会からの注文がほぼゼロになった。ところが産業革命が始まると、富を得た市民たちからの絵の需要が高まる。19世紀前半にはターナー、コンスタブルという二人の巨匠が活躍。その後は文学を背景としたラファエル前派、続いて、美しければなんでもアリの唯美主義が人気を博す。そして戦後、フランシス・ベーコンとルシアン・フロイドの登場でイギリスのアートシーンは一気に存在感を高め、1984年に創設されたターナー賞が拍車をかける。ピーター・ドイグ、デミアン・ハーストなど数々の才能を発掘したのだ。さらに目下、バンクシーが世界を席巻中。

いまや欧州随一の美術大国となったイギリス絵画の通史を、日本で初めてお届けしましょう。

芸術新潮編集長 吉田晃子

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

芸術新潮とは?

「暮らし」はアートであるをキャッチフレーズにあらゆる事象を「芸術」という観点から検証し、表現する「芸術新潮」。1950年に創刊され、歴史と文化を見続けてきたハイクオリティなアートマガジン。歴史的な芸術作品から、建築、古美術、現代アートまで、あらゆる「美しきもの」を独自の切り口で紹介しています。

公式X

公式X