騎士団長殺し―第2部 遷ろうメタファー編〔上〕―

605円(税込)

発売日:2019/03/28

- 文庫

- 電子書籍あり

4枚の絵が、新たな謎を語り出す。

ユーモアとアフォリズムに満ちた物語の行方を、

まだ誰も知らない。

緑濃い森の小径の向こうから、肖像画のモデルとなる少女と美しい叔母が山荘を訪れる。描かれた4枚の絵が複雑なパズルのピースのように一つの物語を浮かび上がらせる。たびたび現われる優雅な白髪の隣人、奇妙な喋り方で「私」に謎をかける騎士団長。やがて山荘の持ち主の老画家をめぐる歴史の闇が明らかになる。真夜中の鈴は、まだ鳴り止まない――。

書誌情報

| 読み仮名 | キシダンチョウゴロシダイニブウツロウメタファーヘン03 |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | Getty Images/カバー写真、Baac3nes/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 336ページ |

| ISBN | 978-4-10-100173-9 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | む-5-41 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 605円 |

| 電子書籍 価格 | 605円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2020/12/18 |

書評

「騎士団長殺し」に出会う

村上春樹のすべてがここに――

英訳、仏訳も出され、海外でも大きな注目を集めている『騎士団長殺し』。だが世界中の誰よりも「これは僕の物語」だと直感したのが俳優の高橋一生さんだった。村上春樹の世界と深く静かに共振する高橋さんの魂……。

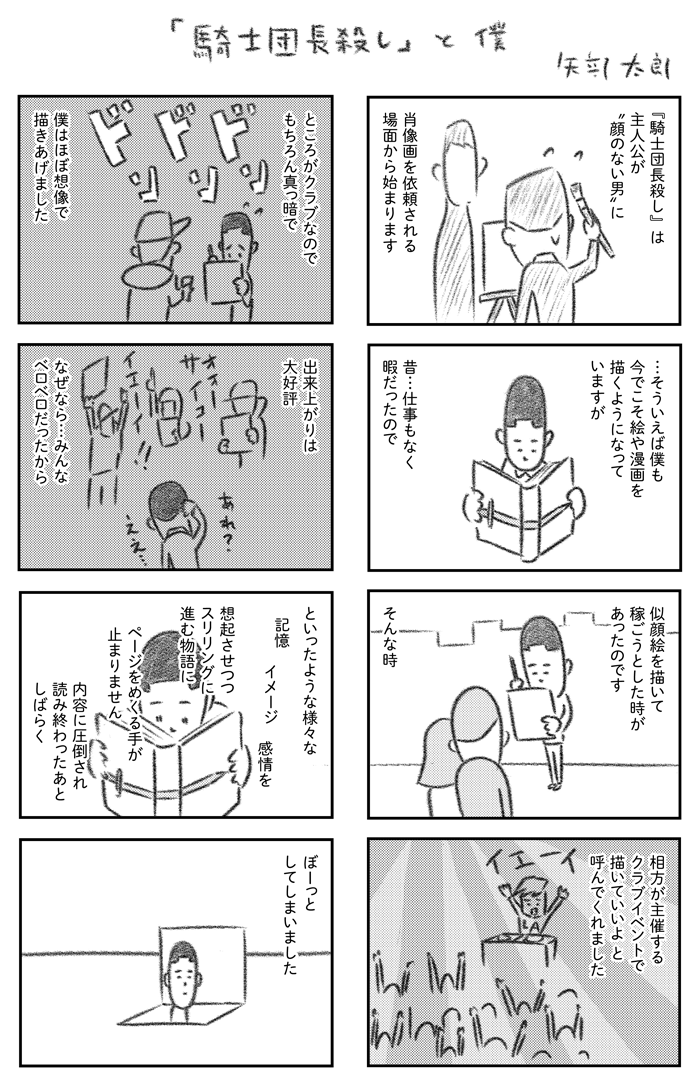

そして村上的世界は『大家さんと僕』の矢部太郎さんの絵ごころも刺激した。そのシーンとは?

読んでいる時、音が鳴っています。

それが何の音なのか、昔聞いたことがある懐かしいものなのか、初めて耳にした新しい音なのか。

読了後も、その音は止むことがなく、自分の日常に溶け込んでくるような、静かでいて、それでも芯の通った音。

村上さんの小説からは、いつもそんな音が聞こえてくるようです。

はじめに読んだのは、短編集『象の消滅―短篇選集1980-1991―』。その後も村上さんの作品は短編長編と読み続けてきました。どの作品もそれぞれ世界観は違いますが、根幹にはある一つのテーマのようなものがあると感じていました。それでもその一つのテーマを言語化する事はしませんでした。

そうすることで、評論家でもない僕が分析して、良い悪いの二元的なものに落ちてしまいたくなかったのと、決めつけてしまった時点で、すくい上げた瞬間から溢れてしまう細かな機微と、わざわざ村上さんが残してくれている余白を楽しめなくなってしまうのではないかと感じていたからなのかもしれません。

たとえば『レキシントンの幽霊』は今でも何度も読み返してしまう作品の一つです。

読み返す度に主人公の一時的に住むことになったあの家の様子が変わっていきました。

階下で聞こえるかすかな話し声も、緊張感も。

自分のその時置かれている状況や、感じていることによって、主人公と、読んでいる僕の共時性が強くなったり離れたりもします。

村上さんの作品群には、僕なりのそうした楽しみ方も見出してしまっていて、新刊が出る度にそういった体験が出来ることを期待して本屋に向かうのです。

『騎士団長殺し』はそんな今までの自分の体験を、今まで通りのようでいて、まったく別のものにしてくれました。

主人公の〈私〉は、はじめて『騎士団長殺し』を読んだ時の僕と同じ年齢の三十六歳。ゼロから何かを表現するわけではなく、肖像画家。誰かという対象に依存せざるを得ない職業。どうにも自分の職業にさせていただいているものと重なってしまいました。

作品、台本、台詞、監督、スタッフ、共演者。どれかが欠けてしまったら、僕がいくら独りで芝居をしようとしても成立することはなく、ある作品を作ろうと思ったら、誰かや何か、対象が必要になります。重ねて、自分という存在を主張するためではなく、作品が伝えようとする何かの欠片を自分の身体を使って形にする。僕は自分の芝居を自己表現とは口が裂けても言えないですし、表現という言葉すらも出来れば使いたくはありません。そんな感覚が、『騎士団長殺し』の〈私〉の、肖像画家として生きている部分に重なってしまったのかもしれません。

読み始めた最初のうちから〈私〉は僕でした。

この感覚は初めてのものでした。

今までも、村上さんの作品を読んでいくことで主人公の視点を借りることはあっても、主人公〈そのもの〉になることはありませんでした。

当時、三十六歳の僕は地方と東京との往復で、いつものことではありますが、仕事現場に入れば参加させていただいている作品の事で心はそちらに持っていかれてしまいます。でも、その他の自分として居る時間は、ホテルに滞在する時間、新幹線移動の車内、自分の家、車の中で、他にやることもやりたいこともありましたが、どうしてもこの本を読むことが最優先に感じたのです。

〈私〉の前に〈騎士団長〉が現れたときと似たような、もしくは同じような状況で、僕にとって、自分の人生に何か示唆的なものとして『騎士団長殺し』が現れたんじゃないかと思うようになっていました。

前述の〈私〉の設定に加えて、〈私〉が物語のはじめの方で経験する、ある喪失がそのまま僕の喪失そのもののように感じたことも、その感覚を強くしたのかもしれません。

二度と会えなくなる死別、何があったわけではなくとも、少しずつ疎遠になっていく別れ、どうしても出てこない失せ物。他にも《離れる》《別れる》《失う》というジャンルは多く経験してきたつもりでいました。

妻である〈ユズ〉がある日突然別れを切り出してくる。

僕の実生活ではそんな唐突なものではありませんでしたし、〈ユズ〉にとっては唐突でないこともわかります。

生活の積み重ねがそこにあったのだとも想像します。

それでも、〈私〉には理解の追いつかない告白。

僕は『騎士団長殺し』に出会う少し前に《失ってしまったもの、あるいはその時選んで失ったものが、かけがえのないものだったとわかった時には、取り返しがつかなくなっている》という、今まで経験した覚えのない喪失を経験していました。そんなあれこれも相まって、益々〈私〉は僕になっていきました。

役を離れ、自分でいるときは漏れ無く、〈私〉と同じように、心の中ではありましたが、あてどなく車を走らせ、彷徨いました。どこをどうすればよかったのか、間違いは訂正できないのか、もう二度と戻ってこないのかもしれない。と。

「時間を私の側につけなければならない」と、〈私〉は思っていました。

僕も、そうするほかにないと思ったのです。

夢中で読み進めたことを覚えています。

勝手ながら、この作品は、僕のこれまで失ったあらゆるものに対する示唆と啓示を含んでいるのだとも思いました。

作中、騎士団長は〈私〉のことを〈諸君〉と呼称します。

村上さんの意図からは外れるかもしれませんが、僕自身、人間は本来《葡萄の一房》と感じることが多々あります。

生まれ落ちる時に〈諸君〉である僕らはその一房から一粒になってこの世にやってきて、いずれそこに戻っていくのだと思っている僕は、そんな感覚的なところにも引き寄せられて読み進めていきました。

村上さんの小説では重要な要素と感じる、登場人物の服装の細やかな描写は勿論、作中の音楽として出てくるモーツァルトのオペラ「ドン・ジョバンニ」もリヒアルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」、シェリル・クロウ、ブルース・スプリングスティーンも作品世界の奥行をより深くしていきます。

そして村上さんの作品では度々登場する〈悪〉や〈暴力〉、〈恐怖〉の描き方も今回の『騎士団長殺し』では、僕にとってより真に迫ってきました。

〈色を免れる〉免色さんの存在性は何か言いようのない底知れなさを感じ、底知れなさで云えば、ある時から聞こえてくるようになった鈴の音も、ひたひたと何かが確実に忍び寄ってきて、今まであった現実が、多くの者が寝静まった夜に、ひっそりと塗り替えられている感覚を覚え、今まで作品で感じられた怖さを生かしたままでいて、別物になる予感もしていました。

物語の後半〈火掻き棒だったかもしれない〉から始まる、内面への旅。

〈顔なが〉を捕まえた事から深く潜っていく穴の中での出来事も描写も、まるで僕の内面世界のように感じていました。そうして浮かび上がってきたものは《求心性》です。

村上さんの書く物語は《求心性》を持っている。

世界観や伝え方は違えど、登場人物の配置や物語の構成は違えど、です。

根幹にはある一つのテーマが存在していると先述しましたが、この『騎士団長殺し』を読了後、やっと言語にすることができた気がします。それは分析でも評価でもなく、僕の答えとして自然に出て来てしまったのです。

僕の感覚的な形容になりますが、村上さんの作品は二次元上の平面でみれば、ゆっくり、静かに、中心に向かって旋回しているように見えていました。

平面上の一つの点に向かって。ですが、『騎士団長殺し』を読み進める内に、作品が二次元的なものから、立体として立ち上がり、そう捉えた途端、上昇、なのかあるいは掘り下がるような立体的な動きをしていると感じたのです。

『騎士団長殺し』は《求心性》を伴って二次元的な動きとは違うもので展開されていました。

村上さんのこれまでの小説は僕が思うに《失ったものは戻ってこなかった》のです。

でも『騎士団長殺し』は《失ったものがさも自然に、はじめからそうなることが当たり前だったように戻ってくる》のです。

この〈私〉を通しての体験は、感動的でした。

これまでの村上さんの作品世界と同じく旋回しつつ、そこに三次元的な運動、上昇、奥に進む、手前にくる、もしくは掘り下がる立体的な動きが加わり、その上、間違ってしまった何かを変える、もしくは変えられない何かに価値を与えていく方法すらも〈私〉は導かれるようにしていると感じたのです。

それはもう時間や空間すらも超える何かであって、三次元というものすらも超えた別次元のものでした。

そんな複雑な動きを物語はしなやかに行いながら、至極当然のことのように、ある一点を穿った。その瞬間に立ち会ってしまったのだと、心が震えました。

僕は、今の仕事をはじめてから同じところを叩き続けてきました。同じ《点》に同じ《当て方》をしてきました。

多分、これからもそうすると思います。

でも『騎士団長殺し』が僕の目の前に現れたことをきっかけに、翻って自分に向き合ってみると、一人の人間が出来ること、その真理はそこにあるんだと思い直せました。

つまり同じところを叩き続け、ある時穿つ。そういった感覚を持ち続けてきた僕は、この『騎士団長殺し』で大きく勇気付けられました。

そのまま、そこを過ぎず、そこに在ること。そこに在り続けることで、ある日突然全てが違って見えてくるものなのだと、それが《本当》なのだと思い直せたのです。

〈私〉にとっての〈失ったはずのもの〉、〈ユズ〉は戻ってきました。

僕にとっての〈失ったはずのもの〉、は未だ戻ってきていません。

それでも、『騎士団長殺し』は僕にとっての預言書であることは間違いありません。

なぜなら、上述した、同じところを叩き続けることを再認識し、大切だと思い直していなければ、あの時の僕には、自分の仕事をし続けることへの道の先に、うっすらと行き止まりの標識が見えていたからなのです。そこに向かう道のりを変更することは難しく、その行き止まりの標識は僕にとって、ほぼ《無》を意味していました。

それなのに、今はそこに向かうことに希望を感じます。

行き止まりに到着しても、穿つ、または作中の言葉を借りれば、大きな岩の背後に隠された横穴が見つかるという確信があるのです。

なぜあの頃の《僕》に『騎士団長殺し』が現れたのか、その確信だけで充分に《意味》を見出せたからです。

今この瞬間も、村上さんが紡いできた静かな力が僕の背中にそっと手を添えてくれています。

(たかはし・いっせい 俳優)

波 2019年3月号より

特別な魔法がかかった鏡

村上春樹の書評なんて、書きようがない。これまでもそう思っていたし、『騎士団長殺し』を読んで一層強く感じた。この小説はいわば鏡のようなものだ。しっかりと両目を開いてテキストと向き合ったとき、その奥に見えるのは『騎士団長殺し』という物語ではなく、読者自身の姿だ。

だから物語について具体的に語ろうとすればするほど、その言葉は物語を外れて読者自身のものにならざるを得ない。これまでの村上春樹作品も同じ傾向を持っていた。だが本作の特徴のひとつは、「鏡としての小説」の構造に丁寧に言及している点ではないかと思う。

物語の主人公は三六歳の画家だ。肖像画を描くことを生業にしている。才能があり、仕事が丁寧だから評価は高い。とはいえ彼が描く絵は芸術ではない。少なくとも彼自身が芸術だと定義していない。あくまで職業として、生活していく金を稼ぐために、絵描きという技能を差し出している。

だが物語の冒頭で、彼は妻から別れを告げられる。家庭を失ったことで生活のために絵描きという技能を差し出す、いちばんの理由が取り払われる。極めて自然な流れとして、彼は自分のための絵を描こうと決める。つまり自身の技術を芸術の領域に押し進めようとする。

創作を柱にした物語を村上春樹が書いたのだから、これは執筆活動の簡単な(飛距離の短い)置き換えだという風に、私の目には映る。おそらく一般的な感覚だろうと思う。そして彼が描き上げる絵は、村上春樹の小説のイメージによく似ている。まず詳細なデッサン(現実)があり、そこに本質を表すためにより適した色(隠喩)を塗り重ねていく。出来上がったものは現実から乖離しているが、その内側には現実が潜んでいる。それを察知する目を持っていれば現実そのものよりも鋭く現実を切り取っているのだとわかる。つまりこれが「鏡としての小説」の構造だ。

鏡は覗き込んだ者によってその景色を切り替える。テキストにこの機能を与えるのが隠喩の役割だ。隠喩は意図して表現と本質に距離を取る。この距離を読者自身が埋めることを求める。読者が内側に持っている部品を使って距離を埋めていく作業によって、物語に読者の一部が溶け込んでいく。だから同じテキストを読んでも、読者が違えば物語のみえ方も違う。より『騎士団長殺し』に沿って言い換えれば、私たちはメタファーを辿ることができるが、ルートはそれぞれ別物だ。

もちろん『騎士団長殺し』は「芸術作品の作り方」や「読み解き方」を主題にした小説ではない。これらもひとつの隠喩として描かれる。つまり私たちは「なぜこの物語において絵を描くシーンが必要だったのか」ということについて、それなりの距離を自分たちの内側にあるもので埋めなければならない。この小説には他にも沢山の余白があり、逐一それを私たちの一部で埋めながら読み進めていくことになる。

こう書くと『騎士団長殺し』がずいぶん面倒な小説のように思えるけれど、無理に頭を捻りながら読む必要はない。ただ文字を追うだけで自然と隠喩は読者の一部を奪っていく。なぜなら私たちは、多少なりとも「物語を理解しよう」という意図を持って小説を読んでいるからだ。その本能的な感情さえあれば、隠喩は自動的に機能する。

では『騎士団長殺し』は、隠喩によって私たちの一部を奪っていくだけの小説なのか? もちろん、そうではない。私たちはこの物語から「なにか」を受け取ることができる。でもそれがなんなのか、私にはわからない。というか、こちらが差し出したものによって、劇的にその内容が変質する。物語の本質が同じだったとしても、その本質を表現する言葉はまったく別物になっている。『騎士団長殺し』はそうならざるを得ないだけの、巨大な隠喩を抱えている。だから私が読んだ『騎士団長殺し』は、貴方が読んだ『騎士団長殺し』とは別物だ。そして、だから、この小説の書評なんて書きようがない。

ただひとつだけ言えるのは、『騎士団長殺し』は特別な魔法がかかった鏡だということだ。そこに映るのは確かに私たちだが、それは私たちが無自覚的だった、より本質的な私たちなのかもしれない。優れた肖像画が本人よりも本人らしくみえるように。

(こうの・ゆたか 作家)

波 2017年4月号より

単行本刊行時掲載

マジックとワンダーの違い

「おとぎ話」とは口頭伝承が始まりで、近代国家が形成される以前の作者不詳の物語である。様々な物語が語り継がれ、改編、創作されて現在に至っている故に、歴史的事実とは違う側面から人間の「痕跡」のようなものがちりばめられている。また通常の物語のように「結末」に向かって書かれるというのではなく、様々な出来事の断片、人間の生き様という長い「途中」に寄り沿って語られるので、理屈では説明のつかないことがそのままでむき出しに放置されていたりする。物語の流れを突然断絶し、人物の立場を強引に逆転したり、違う次元から魔法という超自然的なことがおこり、教訓もままならぬ内に不条理にばっさりと終わったりするさまは、消え去った多くの名もない民のよみがえりの声であり、彼らの凄まじい生の証なのかもしれない。しかし、このように「ばっさりと終わる」その場所にこそ近代文学が見落としてきた逞しさがあり、見方を変えれば民俗学が出現する以前に、おとぎ話という形を借りて歴史には決して記録されない記憶の伝達がなされてきたのだといってもよいのだろう。

今回、村上春樹さんの小説を初めて読んだのだが、読み進めていくうちにそんなおとぎ話を感じるような気がした。ヘンゼルとグレーテルのように、物語のパン屑が森の小径に落とされ、バラバラになった記憶の断片が日常に不意に現れて不安を投げかける。そして読者は主人公と共にパン屑を拾いながら森の奥へ奥へと入っていく、というように。

しかし、しばらくするとこの本は、おとぎ話の核にあるはずの、人間が何かと出会った時にわき起こる驚異や不思議を感じる「ワンダー」に主軸があるというよりは、不思議な現象を引き起こすための手段である、魔法「マジック」が強調されていることがわかってきた。物語のいたるところに魔法がデザインされており、それが起こるたびに驚いて小さな不安がざわざわと漂う。視覚的にも、第1部の最後に現れるゴシック体で黒く強調されたメッセージ的な引用文がサイケデリックな驚きを起こさせたり、目次が絵本『ハリス・バーディックの謎』のような呪文風になっていたり、ライドに乗って出口まで冒険を体験するような仕掛けである。

『騎士団長殺し』という日本画を見てみよう。小説でも絵でも写真でも面白いのは、作者も気づいていないものに読者がでくわしてしまう時である。本が怖いのはメタファーされた作者のメッセージに読者が気付く時

主人公は『騎士団長殺し』の絵をキーストーンとして謎解きをする。物語が「謎解き」であるとわかると「謎が解かれる」という結末に向かって本は書かれるようになる。画家である主人公が絵を見る。主人公は絵を長時間かけて眺めてはいるのだが、雨田具彦の隠された体験という物語ばかりを見ようとするので、絵は背後の「脚本」を読み解くための記号となってしまう。けれども普通に人が絵を見るというときは、作家のタイトルや時代背景やコンセプトという言語的な説明で納得などしない。アレゴリーで読み解くことだけもしない。とにかくただ見る、ただ出会うのである。「読み解く」のではなく、ただじっとしつこく見る。そうすると思わぬものと出くわす。

キラキラと輝く鉱石の粒子からなる岩絵具。日本画のワンダーは、その画材で表現する時の「速度」にある。思ったことをすぐ描こうと思っても、絵具をつくるところから始まって恐ろしく時間がかかる。油絵をやっていたような人が岩絵具を使ったら、この画材の不自由さ、のろさに愕然とするはずだ。そしてその奇妙な身体感覚のズレを起こす作業にこそ魔力があると、帰国した雨田は知ったに違いない。今描いていながら、今という現代的な時間を逆転し、思考をなし崩しにするようなものが制作に潜み、それこそが自身が引き受けた痕跡を解放してくれるかもしれない、と。画材という物質は対象の核心を掴んでしまうところがある。画材は画家のとても深いところと繋がっていて、何を描くかという意識よりも以前に、画家がその画材を選んでしまった時に、すでに描くべきものの正体に接近してしまっている。もちろんその時点では画家も誰も気づいていないのだが。

(こうのいけ・ともこ 現代美術家)

波 2017年4月号より

単行本刊行時掲載

大きな胸を本当に愛せるようになるために

イデアが顕れるとは? プラトンのイデア、つまり神的で崇高な観念がかたちを成すのか。それともマックス・ウェーバーがイデアのタイプというときのイデアか。具体が理念化され典型と化す。僧侶とか市民とかの抽象が顕れる。

読んでみたら違った。イデアは騎士団長の姿をとる。騎士団長は軍人。ウェーバー風に抽象すれば軍国主義。確かにこの小説には日本陸軍やナチスが出てくる。軍国主義に傷つけられる芸術家の兄弟も登場する。しかもこの小説の騎士団長はモーツァルトの「ドン・ジョバンニ」由来。ドン・ジョバンニは好色家。誰とでも関係したがる。彼をキルケゴールは自由の象徴と論じた。彼に敵対し、死して彫像と化し、ついに彼を地の底に沈めるのが騎士団長。モーツァルトの歌劇の騎士団長は軍国主義というイデアの顕れのようである。

でも『騎士団長殺し』の騎士団長はミリタリズムの理念型ではない。もっと善良なもの。おまけに身長が約六十センチ。まるでおもちゃ。顕れた瞬間、1965年の東映の長編アニメ映画「ガリバーの宇宙旅行」の大佐を思い出した。主人公の少年テッドの夢の中で、彼のお供をして宇宙を旅し、テッドの傷ついた魂を再生させる、ゼンマイ仕掛けの小さな大佐。この大佐がよく喋る。声は小沢昭一。その連想のせいで騎士団長の全ての台詞は私の脳内で小沢昭一の声に変換された。

声と音楽、そしてセックス。村上春樹の小説を成してきたもの。『騎士団長殺し』にはテレフォンセックスの場面もある。声は音楽とセックスに不可欠。音楽とセックスは似る。和声進行が重要な役目を果たす西洋のクラシックやジャズは特に似る。寄せては返す波があり、高まりがあり、絶頂があり、ついには虚しく、あとで思い出して感傷的になる。

過ぎ去って虚しくなった時間をいかに生々しく色づけて記憶するか。そこで絵画。『騎士団長殺し』は音楽とセックスと絵を組み合わせる。主人公はなかなか描けない画家。彼は十五歳のとき亡くした三つ年下の妹の幻影と共に生きる。胸がこれから膨らもうというときだったのに。その妹と同じ目をした女性とめぐりあって結婚する。妻は大人で、胸はもっと大きい。主人公も少女以外を愛せないのではない。相応に大人のつもり。しかし結局好きなのは十二歳の妹なのだろう。

そんな主人公が妹の分身のつもりで愛してきた妻を寝取られる。喪失感に耐えかね東北地方の太平洋岸をさすらったりする。だが音楽とセックスの海を漂うかぎりは真の回復も成熟もない。それらは刹那で滅するから。そこを突破すべく主人公はドン・ジョバンニよろしく遍歴する。私には小沢昭一の声でしゃべる騎士団長や、まりえという少女や、魂の友のような成熟した人妻に助けられながら。

ところで騎士団長の姿で顕れるイデアとは、プラトンでもウェーバーでもなければ何か。誰の念という固有性を失った、しかも性善説にのっかった悪意なき集合的意識のようなものがイデアと名づけられている感じ。このイデアは一人の相手に話すときも「諸君」という二人称複数形を使う。なんだか個をつきぬけている。こだわりがない。世界が広い。悟ってミイラになったお坊さんみたいな大慈悲心をもって語る。

主人公は彼に導かれ成熟してゆく。刹那をこえて遍くの方へ。音楽から絵画の方へ。しかも『騎士団長殺し』の世界では主人公が妻を失うことと、戦争や震災で人が夢を断ち切られることがパラレルになっているようだ。主人公は世界苦を引き受けて地の底を旅し、自らの内側を食い破って帰ってくる。成熟する。主人公は生物学的には自分の子供ではなさそうな子を自分の子のつもりで育てられるくらいまでに。

とはいえ、なお展開されうる材料が残るようにも読める。指揮者のアーノンクールがモーツァルトの第三十九番から第四十一番までをひとつの物語をなす三部作と見立てたことを思い出す。第三十九番で順風満帆のつもりだった主人公が転落。第四十番で暗黒の胎内くぐり。第四十一番でこの世に力強く復活。『騎士団長殺し』にも第四十一番がありそうな。そこでは顔の部分を「乳白色の霧がゆっくり渦巻いてい」るようにしか見えない「顔のない男」の肖像画がきちんと描かれ、主人公はあらゆる記憶をしっかと抱き締める男になるだろう。「イデア」と「メタファー」の次は「シンボル」かしら? 「顔のない男」にはドビュッシーが似合うようで、ドビュッシーはサンボリストだから。妄想を膨らませている。

(かたやま・もりひで 評論家・思想史家)

波 2017年4月号より

単行本刊行時掲載

謎の扉を開ける「カリントウ」

村上春樹さんの文字は、読みやすくて特徴がある。今月号の「波」の表紙は、著者直筆による最新長編のタイトルとサインだが、安西水丸さんと和田誠さんの名対談を思い出す読者もいるかもしれない。

安西 締め切りもきちっと守るし、字はカリントウみたいで読みやすい。春樹君の字を僕は「カリントウ」と呼んでるんです。油で揚げたような字でしょ?

和田 たしかに読みやすくて、いい字だよね。

安西 ただ、油で揚げてるんですよ、サッと(笑)。

(『村上春樹 雑文集』収録 解説対談「声はプラチナ、字はカリントウ」の項より 2010年十一月二十九日、青山にて)

春樹さんの担当編集者になって三十年近く経つが、「カリントウの字」で印象に残る記憶が三つある。

一つ目は1983年二月(春樹さんはネイビーブルーのダッフルコートを着て待ち合わせ場所に現れた)、新宿の喫茶店で初めて渡された手書きのエッセイ原稿五枚、二つ目は1995年春に神楽坂の新潮社クラブ二階で手渡されたMac用フロッピーディスクのラベルだ(モンゴルに取材旅行に向かう直前で『ねじまき鳥クロニクル』第3部「鳥刺し男編」と書かれ、長編一冊分のデータが入っていた)。「もしモンゴルの旅先で何かあっても、これが確定原稿だから」と真剣な表情でFDを託された時の情景は忘れられない。

そして三つ目は2016年の南青山。夏の暑さが残る月曜の夜だった(春樹さんは紺色のポロシャツを着ていた、と思う)。『騎士団長殺し 第1部/第2部』と書かれた封筒が目の前にあった(封筒の中には黒いUSBスティックが入っていた)。その瞬間、スリリングな「村上春樹の物語」が立ち上がってくるのを感じた。

「たぶん二〇〇〇枚くらいあると思うんだけど」、そう春樹さんに言われたが、言葉が出ないまま、数秒……。

『騎士団長殺し』!? 誰が誰を殺すのか、

*

翻訳作品について少し触れておきたい。今回の長編小説と並走するように、「村上春樹・柴田元幸」の二人による復刊・新訳シリーズ《村上柴田翻訳堂》が新潮文庫から刊行されているが、春樹さんはトマス・ハーディ著『呪われた腕―ハーディ傑作選―』(2016年五月刊)の解説セッションで、この英国作家の細部の描写力に触れ、「風景描写がいい……ハーディを読み終えると、小説を書いてみたいなあという気持ちになる」とその魅力を語っている。

そしてもう一冊。春樹さんの愛読書であるカーソン・マッカラーズの『結婚式のメンバー』(村上春樹新訳、2016年四月刊)の訳者解説文を紹介する――。

「読者はこの小説を読みながら、普通の生活の中ではまず感じることのできない、特別な種類の記憶に巡り会い、特別な種類の感情にリアルタイムに揺さぶられることになる」

たぶんこの文章は、『騎士団長殺し』という物語を読んでいる皆さんの気持ちにそのまままっすぐつながるはずだ。

*

2013年五月、「村上春樹 公開インタビューin 京都 ―魂を観る、魂を書く―」(河合隼雄賞創設記念として京都大学百周年記念ホールで開催された日本では十八年ぶりとなる講演会)と題された講演会の最後に、春樹さんはステージの椅子で居ずまいを正し、意を決したように語りかけた。

「僕は朝早くから起きて、夜は早く寝て、小説のことだけを考えて生活しています。手抜きはしない。それが僕の誇りです。僕の小説が好みに合わない人がいるかもしれません。でも僕は、一所懸命手抜きなしで書いています。それを分かってくれると嬉しい……」

小説家村上春樹のほとばしるような決意を感じた瞬間だった。聴衆は小説家に深く温かい拍手を送り、その余韻がステージに残った。

それから三年半余り、『1Q84 BOOK3』刊行から数えて七年が経つ。騎士団長や謎を孕んだ

(てらしま・てつや 編集者)

波 2017年3月号より

単行本刊行時掲載

「騎士団長殺し」と僕

著者プロフィール

村上春樹

ムラカミ・ハルキ

1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1979年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『スプートニクの恋人』、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『騎士団長殺し』、『街とその不確かな壁』などがある。『螢・納屋を焼く・その他の短編』、『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』などの短編小説集、エッセイ集、翻訳書など著書多数。2006(平成18)フランツ・カフカ賞、オコナー国際短編賞、2009年エルサレム賞、2011年カタルーニャ国際賞、2016年アンデルセン文学賞、2022(令和4)年チノ・デルドゥカ世界賞を受賞。