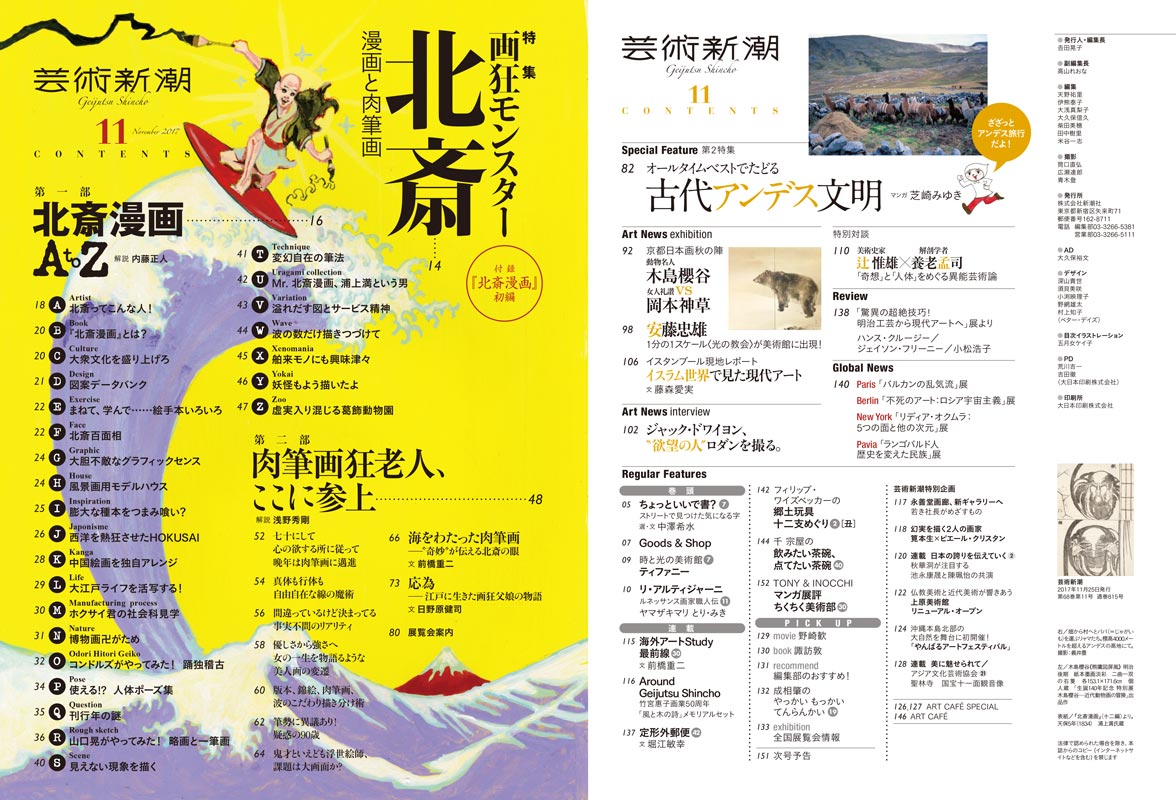

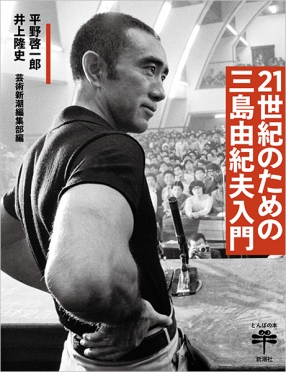

【特集】画狂モンスター 北斎

漫画と肉筆画

芸術新潮 2017年11月号

(毎月25日発売)

| 発売日 | 2017/10/25 |

|---|---|

| JANコード | 4910033051176 |

| 定価 | 特別定価1,579円(税込) |

【特集】画狂モンスター 北斎

漫画と肉筆画

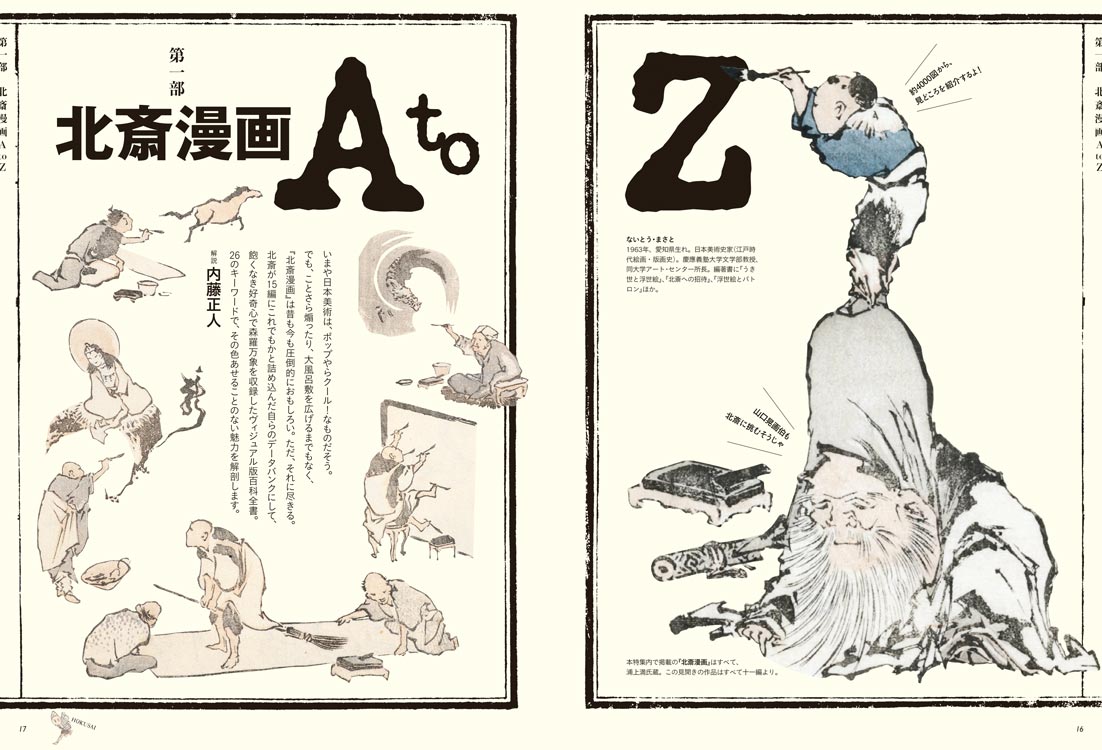

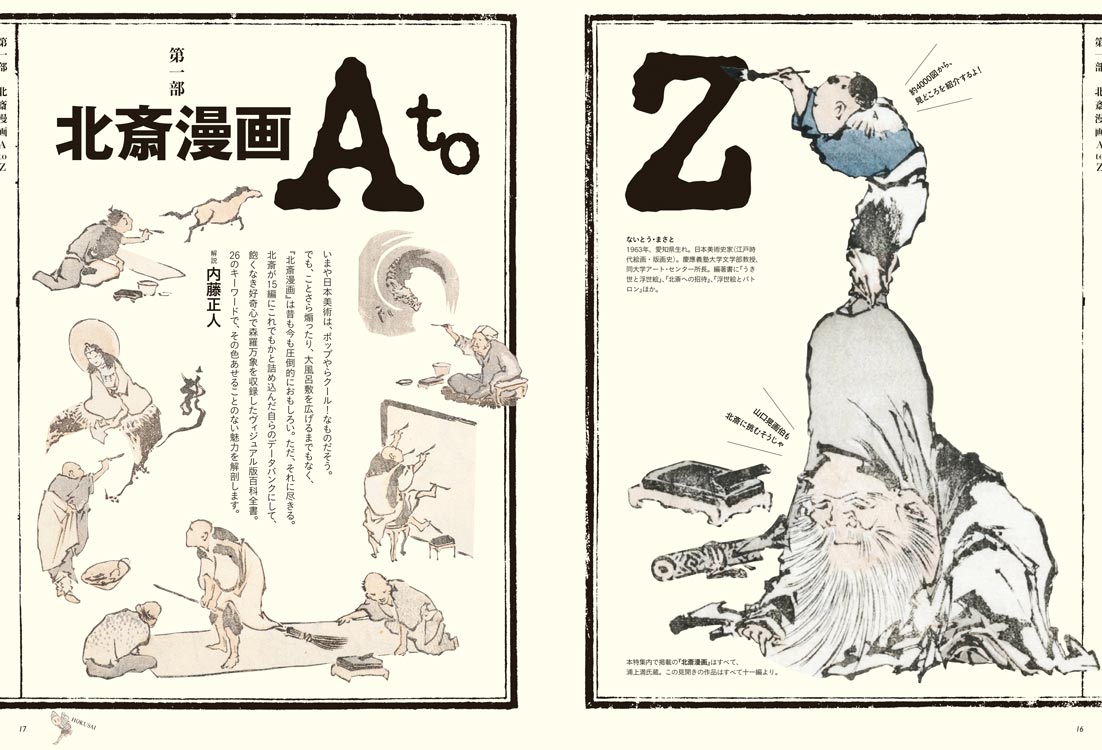

第一部

北斎漫画A to Z

解説 内藤正人

A Artist

北斎ってこんな人!

B Book

『北斎漫画』とは?

C Culture

大衆文化を盛り上げろ

D Design

図案データバンク

E Exercise

まねて、学んで……絵手本いろいろ

F Face

北斎百面相

G Graphic

大胆不敵なグラフィックセンス

H House

風景画用モデルハウス

I Inspiration

膨大な種本をつまみ喰い?

J Japonisme

西洋を熱狂させたHOKUSAI

K Kanga

中国絵画を独自アレンジ

L Life

大江戸ライフを活写する!

M Manufacturing process

ホクサイ君の社会科見学

N Nature

博物画卍がため

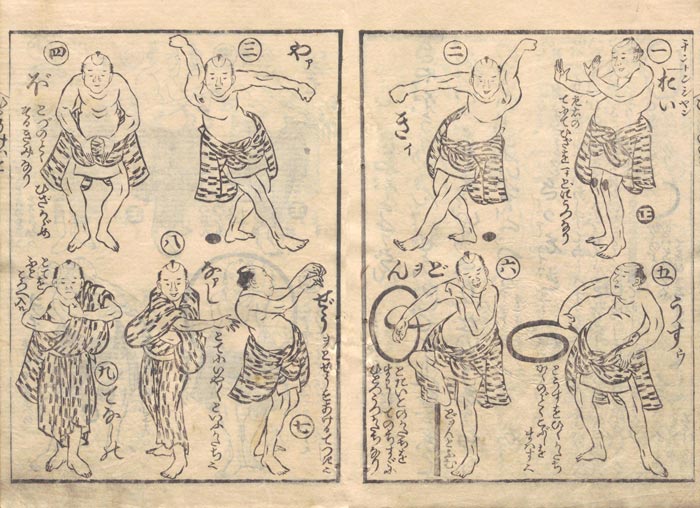

O Odori Hitori Geiko

コンドルズがやってみた! 踊独稽古

P Pose

使える!? 人体ポーズ集

Q Question

刊行年の謎

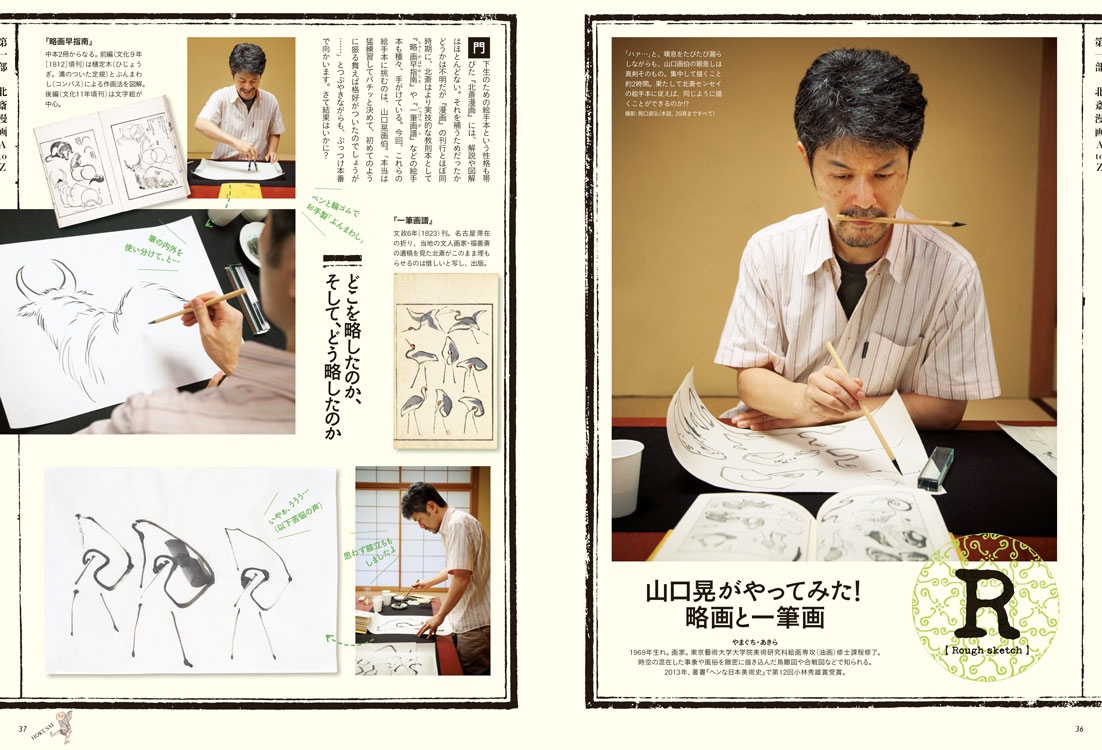

R Rough sketch

山口晃がやってみた! 略画と一筆画

S Scene

見えない現象を描く

T Technique

変幻自在の筆法

U Uragami collection

Mr. 北斎漫画、浦上満という男

V Variation

溢れだす図とサービス精神

W Wave

波の数だけ描きつづけて

X Xenomania

舶来モノにも興味津々

Y Yokai

妖怪もよう描いたよ

Z Zoo

虚実入り混じる葛飾動物園

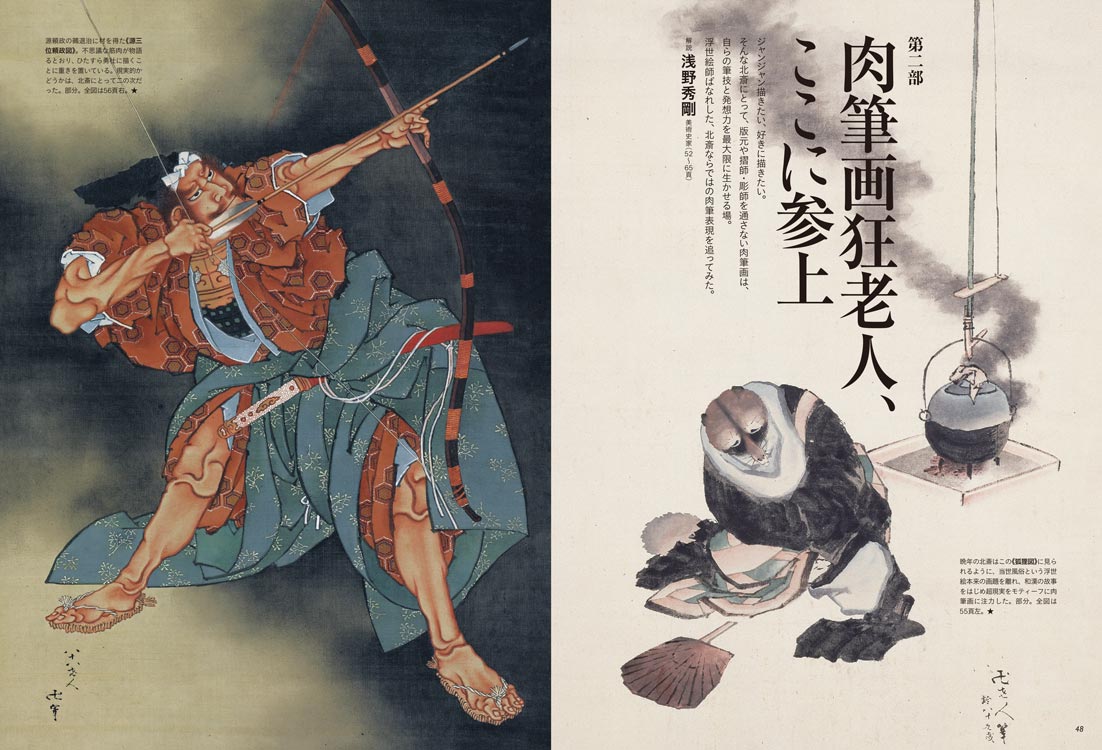

第二部

肉筆画狂老人、ここに参上

解説 浅野秀剛

七十にして心の欲する所に従って

晩年は肉筆画に邁進

真体も行体も

自由自在な線の魔術

間違っているけど決まってる

事実不問のリアリティ

優しさから強さへ

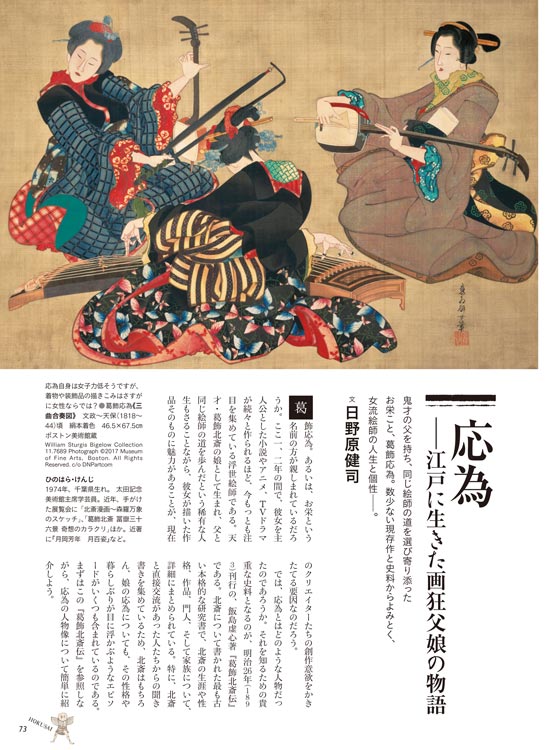

女の一生を物語るような

美人画の変遷

版本、錦絵、肉筆画、

波のこだわり描き分け術

筆勢に異議あり!

疑惑の90歳

鬼才といえども浮世絵師、

課題は大画面か?

海をわたった肉筆画

――“奇妙”が伝える北斎の眼

文 前橋重二

応為

――江戸に生きた画狂父娘の物語

文 日野原健司

展覧会案内

◆ Special Feature 第2特集 ◆

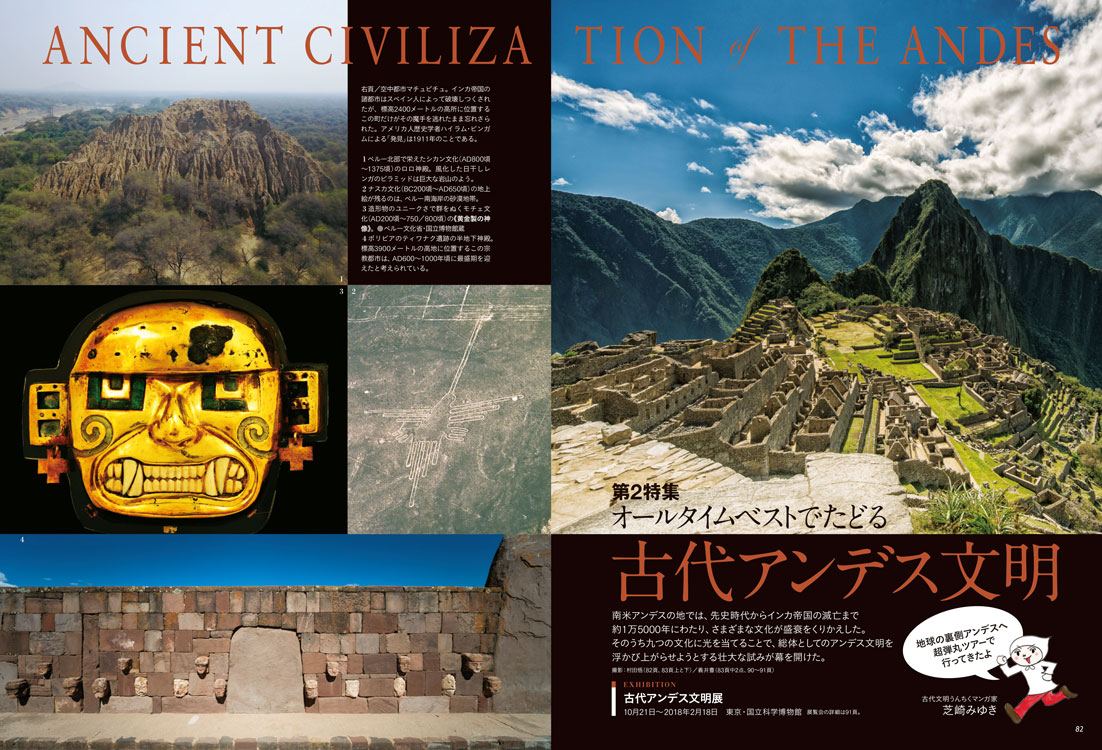

オールタイムベストでたどる

古代アンデス文明

ざざっとアンデス旅行だよ!

マンガ 芝崎みゆき

◆ Art News exhibition ◆

京都日本画秋の陣

動物名人 木島櫻谷vs女人礼讃 岡本神草

安藤忠雄

1分の1スケール〈光の教会〉が美術館に出現!

イスタンブール現地レポート

イスラム世界で見た現代アート

文 藤森愛実

◆ Art News interview ◆

ジャック・ドワイヨン、“欲望の人”ロダンを撮る。

◆ 特別対談 ◆

美術史家 辻惟雄×解剖学者 養老孟司

「奇想」と「人体」をめぐる異能芸術論

◆ Review ◆

「驚異の超絶技巧! 明治工芸から現代アートへ」展より

ハンス・クルージー/ジェイソン・フリーニー/小松浩子

◆ Global News ◆

Paris「バルカンの乱気流」展

Berlin「不死のアート:ロシア宇宙主義」展

New York「リディア・オクムラ:5つの面と他の次元」展

Pavia「ランゴバルド人 歴史を変えた民族」展

◆ Regular Features ◆

◇ 巻頭 ◇

ちょっといいで書?〈7〉

ストリートで見つけた気になる字

選・文 中澤希水

Goods & Shop

時と光の美術館〈7〉

ティファニー

リ・アルティジャーニ

ルネッサンス画家職人伝〈11〉 ヤマザキマリ とり・みき

◇ 連載 ◇

海外アートStudy

最前線〈30〉

文 前橋重二

Around Geijutsu Shincho

竹宮惠子画業50周年「風と木の詩」メモリアルセット

定形外郵便〈42〉

文 堀江敏幸

フィリップ・ワイズベッカーの

郷土玩具

十二支めぐり〈2〉[丑]

千 宗屋の

飲みたい茶碗、

点てたい茶碗〈40〉

TONY & INOCCHI

マンガ展評

ちくちく美術部〈30〉

◇ PICK UP ◇

movie 野崎歓

book 諏訪敦

recommend 編集部のおすすめ!

成相肇の やっかい もっかい てんらんかい〈19〉

exhibition 全国展覧会情報

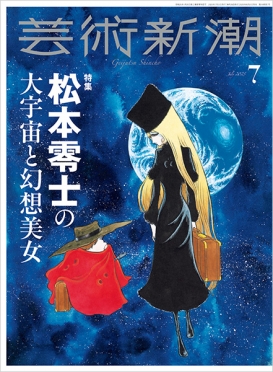

次号予告

▼ 芸術新潮特別企画

永善堂画廊、新ギャラリーへ

若き社長がめざすもの

幻実を描く2人の画家

筧本生×ピエール・クリスタン

連載 日本の誇りを伝えていく〈2〉

秋華洞が注目する

池永康晟と陳珮怡の共演

仏教美術と近代美術が響きあう

上原美術館

リニューアル・オープン

沖縄本島北部の大自然を舞台に初開催!

「やんばるアートフェスティバル」

連載 美に魅せられて/

アジア文化芸術協会〈21〉

聖林寺 国宝十一面観音像

ART CAFÉ SPECIAL

ART CAFÉ

最新号PICK UP

北斎の「写実力」を体当たりで検証!

コンドルズがやってみた! 北斎『踊独稽古』きやぼうすどん

この秋は、あべのハルカス美術館や国立西洋美術館ほか、相次いで北斎の展覧会が開かれています。関連書籍も次々と刊行される「北斎フィーバー」に小誌もちゃっかり便乗して(?)、去年の12月号につづき、北斎の特集を組みました。1年と空かずの北斎特集ですが、前回が読本挿絵と《冨嶽三十六景》に焦点を当てたのに対し、最新号では、人気の高い『北斎漫画』と、絵への執念と独自の絵画観がにじみ出る肉筆画を大フィーチャー。総花的な北斎特集ではなかなかとらえきれない、北斎の画狂っぷりにディープに迫ります。

美人も風景も妖怪もエロもなんでも描き、読本、絵手本、風景版画、肉筆画など様々な領域を時代とともに横断した北斎。近ごろでは、「天才絵師」という枕詞がデフォルトのようですが、その絵のリアリティはいかほどだったのでしょう? そのあたりを探るべく、本特集では北斎が手がけた、独習用の踊りの絵本『踊独稽古』を、コンドルズの近藤良平さんに実践してもらい、描かれたポーズを再現。あくまで北斎が描いた絵をもとに、一連の踊りとしておこしてもらいました。動画は、現在では歌舞伎舞踊「積恋雪関扉」の部分としてもおなじみ、「きやぼうすどん」です。

やってみると、一見、忠実に描かれているようなポーズも、実際には無理な体勢であることも発覚(笑)。それでも、動きを描写するための独自の工夫など、さすが、北斎!と感心するような発見もありました。本特集ではほかに、山口晃画伯に北斎が著した絵の指南本をもとに描いてもらう実践企画も。こうしてただ鑑賞するだけでなく、様々な視点から(時に体当たりで)迫ると、北斎について私たちが知らないことはまだまだ多く、魅力が尽きないのがこの絵師のスゴいところ。また来年も、特集を組みたくなっちゃうくらいの「モンスター」、それが北斎なのです。

この号の誌面

編集長から

原寸大『北斎漫画 初編』が付いてくる!

北斎が最期まで執着したのが絵手本と肉筆画。流行商品ゆえに制約も多い読本や錦絵に比べ、より自由な表現が可能だったためだ。当初、門人向けの教本として出版された『北斎漫画』には、風俗、風景、花鳥、化け物、図案――森羅万象が描かれ、笑いに走った愉快な図も多々。その“なんでもあり”な世界を通して北斎の特異性に迫る。山口晃が略画に挑戦したり、コンドルズが『踊独稽古』収録の舞踊を踊ったり、手本としての実践性を検証するコーナーも。原寸大で再現した別冊付録『北斎漫画 初編』もお楽しみあれ。

絵手本よりさらに自由度が高いのが、版元も彫師も摺師も介さない肉筆画だ。特に晩年の作品には、様々な筆法を自らの血肉にしながら挑戦しつづけた北斎の凄味が横溢。画題も和漢の故事や霊獣など、本来の浮世絵が扱う分野を超越していった。

第2特集は古代アンデスに注目。約1万5000年もの年月が生んだ文化の数々を、芝崎みゆきが現地レポート!

芸術新潮編集長 吉田晃子

なんちゃって和綴じ『北斎漫画 初編』の作り方

芸術新潮11月号の付録につけた、北斎漫画 初編は本来、和綴じ本。表紙の写真を参考に穴をあけ、糸で綴じれば……の、なんちゃって和綴じ本、動画を参考にぜひ作ってみてください。詳しい作り方はHPへ!https://t.co/MQOstgrlCZ pic.twitter.com/VD3IphGofU

— 芸術新潮 (@G_Shincho) 2017年10月25日

11月号の付録につけた『北斎漫画 初編』は本来、四つ穴による和綴じ本。すでに付録はステープラーで綴じられてはいるのですが、表紙の写真を参考に穴をあけ、糸で綴じれば……雰囲気と愛着(?)が倍増します! ここではごくごく簡略化した綴じ方をご紹介。千枚通し(穴をあけにくければハンマーなどの打具)、糸(刺繍糸でもOK)、針、カッターマットをご用意ください。

- 《主な手順》

-

- 表紙の写真の位置4か所に、千枚通しで穴をあける

- 玉留めした糸を、下から2つ目の穴から通す(中面から始めるのは玉留めを隠すため。ボンドでとめるとさらに安心です)

- 最後は玉留めして、ハサミでギリギリまで切ったら、針で穴に押し込む(ほかのやり方もあります)

- 表紙の折り跡に沿って、定規などで折り目をつけたら完成!

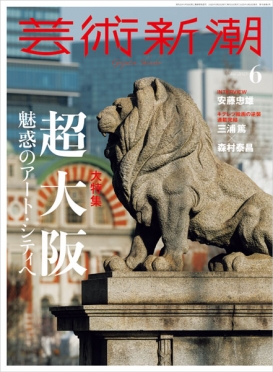

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

芸術新潮とは?

「暮らし」はアートであるをキャッチフレーズにあらゆる事象を「芸術」という観点から検証し、表現する「芸術新潮」。1950年に創刊され、歴史と文化を見続けてきたハイクオリティなアートマガジン。歴史的な芸術作品から、建築、古美術、現代アートまで、あらゆる「美しきもの」を独自の切り口で紹介しています。

公式X

公式X