今年三月、『令和元年のテロリズム』という単行本を上梓した。2019年5月の改元以降、立て続けに起こった陰惨な事件――川崎殺傷事件、元農水次官長男殺害事件、そして京都アニメーション放火殺傷事件を追ったノンフィクション作品だ。その拙著に関して、「何故“音楽ライター”がこういう本を書こうと思ったのか」と度々訊かれる。確かに筆者はそのようにカテゴライズされる仕事を多くしているが、音楽ライターと言えば、ミュージシャンが新しいアルバムを出したらインタヴューしたり、ライヴ・ツアーを行ったらレポートしたり……というイメージを持っているひとには奇妙に感じられるのかもしれない。しかし自分が何よりも重要だと考えているのは、音楽が“アルバム”や“ライヴ・ツアー”といった商品の形になる以前の、混沌とした状況を取材することだ。

やはり今年四月に新潮社で文庫化された『ルポ川崎』では、神奈川県川崎市川崎区でラップ・ミュージックやダンス、スケートボードに取り組む若者たちを取材した。彼らは地元のアウトローの縦社会に囚われており、そんな生活から抜け出すための可能性を文化に見ていた。取材は川崎区で中一男子生徒殺害事件が起こった2015年から始めたが、話を聞いた中には、現在、日本を代表するラッパーになっている者もいれば、逮捕されてしまった者も、行方知れずになってしまった者もいる。しかし、その後どうなろうと、『ルポ川崎』には彼らが切実さを持って文化に向き合っていた瞬間を記録出来たと自負する。『令和元年のテロリズム』で取り上げた加害者や被害者たちも、麻雀やアニメ、ゲームに耽溺していた。転落するぎりぎりのところで踏ん張っている人間にとっては、文化と犯罪はどちらもすぐ側にあるのだ。

そういう意味では、音楽ジャーナリズムと事件ルポルタージュもまた近い位置にあるとさえ言えるのだが、だからこそ、後者を読んでいても文化に関するエピソードは妙に気になる。例えば、犯罪史上、類を見ない残忍さで知られる北九州・連続監禁殺人事件の経緯を詳細に追った豊田正義『消された一家―北九州・連続監禁殺人事件―』。まえがきで「天才殺人鬼」と評される主犯格・松永太は、自身の会社の従業員に殴りかかりながら楽器を練習させ、クリスマス・イヴ、同じく暴力や嘘で支配していた女性たちをホールに呼び寄せて歌ったという。「最高のイヴ!」と叫ぶ松永の背後で鳴っていたのはどんなサウンドだったのだろうか。彼はその瞬間、音楽の快楽を感じたはずだが、「天才殺人鬼」を文化が救う可能性はあったのだろうか。

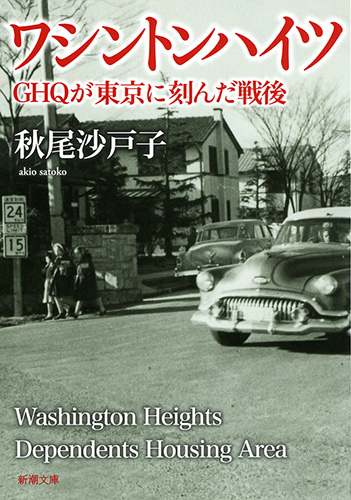

また、『ルポ川崎』では川崎区を、『令和元年のテロリズム』ではニュータウンや北関東を舞台としたが、土地というものも自分なりにこだわっているテーマで、その点、『消された一家』の北九州市も気になるし、繰り返し読んできたのが秋尾沙戸子『ワシントンハイツ―GHQが東京に刻んだ戦後―』だ。表参道が火の海と化した山の手大空襲の壮絶な描写から始まり、原宿が日本の中のアメリカに生まれ変わっていく過程を描いた本作の後には、実は日本のラップ史が続いている。同文化の黎明において重要なのは、表参道の歩行者天国で行われていたブレイク・ダンスであり、1980年代の鹿鳴館と称された神宮前のクラブ〈ピテカントロプス・エレクトス〉である。いつか、自分なりの「続・ワシントンハイツ」を書けたらと思う。

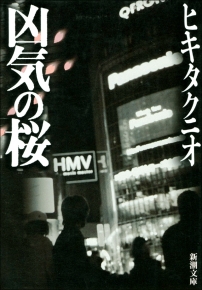

一方、ヒキタクニオの小説『凶気の桜』では、不況に伴って外国資本に乗っ取られた渋谷でネオ・トージョーという愛国主義団体を結成した若者の姿が描かれる。2002年には窪塚洋介を主演に、ラップをサウンドトラックに映画化。当時、問題視されていた若者の右傾化を象徴する作品に位置付けられるものの、映画では削られた箇所があった。戦後を生き抜いた在日コリアンたちのエピソードだ。原作はむしろ多文化社会としての日本の裏面史を描いたものだったことはあまり指摘されないし、『ルポ川崎』ではその先を書き継ぐことを意識した。それが文化を必要としているひとに届くことを祈りながら。

(いそべ・りょう ライター)

波 2021年12月号より