細雪〔中〕

693円(税込)

発売日:1955/11/01

- 文庫

- 電子書籍あり

時の流れの中であでやかに変転する四つの人生。

雪子と対照的に末娘の妙子は自由奔放な性格で、男との恋愛事件が絶えず、それを処理するためにも幸子夫婦は飛びまわらざるをえない。そんな中で一家は大水害にみまわれ、姉の鶴子一家は東京に転任になる。時代はシナでの戦争が日ましに拡大していき、生活はしだいに窮屈になっていくが、そうした世間の喧噪をよそに、姉妹たちは花見、螢狩り、月見などの伝統的行事を楽しんでいる。

書誌情報

| 読み仮名 | ササメユキ2 |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 416ページ |

| ISBN | 978-4-10-100513-3 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | た-1-10 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 693円 |

| 電子書籍 価格 | 693円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2013/02/01 |

書評

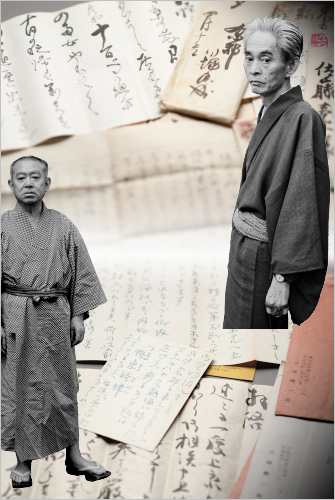

〈初公開〉川端康成・谷崎潤一郎、佐藤亮一宛書簡のたたずまい――新潮社社長室のたからもの、ふたたび――

たからもの、ふたたび

昨年夏、「波」編集長楠瀬啓之さんのお声がかりで、新潮社社長室に保管されていた、創業者佐藤義亮ゆかりの記念帖の紹介をさせていただいた(「新潮」2021年9月号〈創刊1400号記念特大号〉)。記念帖の実物を拝見に、夏前に矢来町を訪れた折、先代社長佐藤亮一(1924~2001)宛の川端康成・谷崎潤一郎からの書簡の実物も一緒に拝見することが出来た。新潮社とのつながりが深い川端の書簡が多く、谷崎では「鴨東綺譚」についての書簡もあり、「社長室のたからもの」がもう一つ見つかった、という思いがした。川端康成没後五十年のこのたび、著作権者のご了解のもと、編集部と校閲部の方々が翻刻しコメントを付けた書簡本文に、紹介文が書けるのを、改めてうれしく思っている。

I 川端康成、佐藤亮一宛書簡(全十一通)

(1)昭和28(1953)年6月18日 消印別府 原稿用紙ペン書き

この年、5月20日に飯田橋・東京大神宮で佐藤亮一の結婚式の媒酌人をつとめる。披露宴は東京会館。同月28日には堀辰雄が死去、6月3日の告別式(芝増上寺)では葬儀委員長をつとめ挨拶。『堀辰雄全集』は川端を編者の一人として新潮社から翌年3月より刊行開始。また前年刊行された『千羽鶴』の続編「波千鳥」を、4月号から「小説新潮」に連載開始(この続編は、取材ノートが盗難に遭い中絶。現在、正編と共に新潮文庫『千羽鶴』所収)。

(神西氏の話では、堀全集角川で無く御社にお願ひする傾きらしく、それを角川に伝へる一役振りあてられさうで、心痛です。角川と堀君とどうなつて居たのか知りませんが、私は全集は角川とばかり思つて居ましたので。)

堀君の時はお世話になりました。あのために九州に来るのがおくれて、角川の講演隊の伊藤整大岡昇平両君らといつしよに五日に立ちました。長崎から一たん福岡にもどつて一行と別れ、竹田町を経て九重高原に入りました。今度は峠を越えず、高原を三里ほど登つただけでした。非常に艶麗な正に高原です。小説新潮の波千鳥の背景を見るためでした。

小倉駅を立つて四十分の間に市助役の案内で大雅を五幅見ました。双幅は名品で約束し、九州に来た甲斐がありました。いづれ御覧に入れられると思ひます。門司にも行つて竹田を四五幅見ました。今日はまた大分副知事らがお礼などを持つて宿に来てくれる筈です。竹田旧居には今度も行きました。京都を経て帰ります。

六月十八日

川端康成

佐藤亮一様

堀君の事に旅がつづき御祝ひに参上もおくれおゆるし下さい。先日は結構な頂戴物いたし恐縮いたしました。御父上様によろしくお伝へ下さい。

(2)昭和28年11月27日 消印不明 巻紙毛筆

この年、11月13日に芸術院会員に選ばれたことへのお祝いに対する礼状か。

拝啓 御祝ひをいただく事とは思はず京都から帰つて参りましたところ御心づくしの御祝ひいただきまことに難有存じました 大変高価であらうといささか躊躇いたしましたがやはり外套の茶が非常にほしい品でしたのでどうせいただくならよい方がよいと遠慮いたしませんでした 恐らく一生着ますでせう 後になつて茶の背広地もよいので自分の記念のために求めて置きました 厚く御礼申し上げます

十一月廿五日

川端康成

佐藤亮一様

今後何とかまとまつた仕事いたしたく落ちついた自分の時間がほしくてなりません いづれ拝眉の上

(3)昭和30(1955)年9月23日 消印軽井沢 便箋ペン書き

「みづうみ」は「新潮」前年の29年1月号より同年12月号まで連載。

今ごろ夏のお礼ですが、暑中には結構なかんづめ沢山難有くいただきました。創作力と体力の衰弱を救ふため、九月になつてからゴルフのけいこはじめました。非力ですから、せめてくせなくと思ひますが、いぢけたくせが抜けません。体がつかれて使へないと困るので、少しづつなまくらけいこです。娘の体にはよく、若い娘に似ず、十月まで一人でも、女中さんと居たいと申しますので、私も二十五六日に引上げ、またみづうみを書きに引き返すかもしれません。

腰の神経痛で、ゴルフでも腰がいふことききませんが、神経痛は治るやうな気もします。いづれにしろ、大いにうまくならうとか、試合に出ようとかの野心がないので気楽な遊びです。今日は馬で(ただし口をとつてもらひ)悠歩いたしました。娘は少し乗れるやうになりました。

もう、正宗、志賀、室生の御老人だけがお残りのやうです。

九月廿二日

奥さまによろしくお伝へ下さい。

川端康成

佐藤亮一様

(4)昭和31(1956)年2月10日 消印鎌倉 便箋毛筆

『川端康成選集』全十巻が1月下旬より刊行開始。佐藤亮一の長男隆信(現社長)が2月5日に誕生した。また佐藤亮一編集長による「週刊新潮」創刊号(2月19日号)が2月6日に発売された。

拝啓 御男子御安産との事おめでたくおよろこび申上げます しばらく風邪で引籠つて居りましたが近々お祝ひに参上いたします

週刊新潮もお目でたく気にかゝりますので全頁拝読いたしました お体お大事になさつて下さい

また私の選集よい本になつて感謝いたして居ります

二月九日

川端康成

佐藤亮一様

(5)昭和32(1957)年12月23日 消印鎌倉長谷 即日速達 便箋毛筆

拝啓 例によりましてこの年末もまた四拾ほどお願ひ出来ましたら助かります 週刊の稿料いただいたばかりですが林房雄君の長男の結婚のため昨晩帰宅 東京に居ります間に奥様おこし下され結構な頂戴ものいたしました事を知りました 御礼申上げます 雪国の外国訳三ケ国おなぐさみにお送りいたしました

十二月廿二日

川端康成

佐藤亮一様

(6)昭和32年12月31日 消印京都中央 便箋毛筆

除夜の鐘を聞くほかに何の用も無く二十九日京都へ参りました 知恩院の鐘の近く鐘隣閣とか隣鐘閣とかいふ家で年を迎へます 元日のはとで帰ります

吉例の御年賀に今年の元日は参れません おゆるし下さい

今日(三十日)は嵐山から清滝苔寺へ行つて来ました どこにも人が居なくつていい気持です

十二月三十日

川端康成

佐藤亮一様

(7)昭和35(1960)年4月14日 消印不明 巻紙毛筆

前年11月から『川端康成全集』全十二巻が刊行中。「新潮」35年1月号より「眠れる美女」連載開始。この年の夏、国際ペンクラブ大会のため南北アメリカを旅する。

御帰りなさいませ 私京の花見を十分にいたして居りましたが十一日ペンの総会のためやむ無く十日の夜帰りました御出迎へは出来ませんでした しかしペンの経けんで飛行場の送り迎へはほとんど一切失礼する事にもして居りました いくらお若くても旅の疲れは出るものですからしばらくお静かになさつて下さい 私近く南北米の旅に立つのですが京の新緑が見たくまた今日十三日に参りました 旅券の事などで二十日には帰らなくてはなりませんので其の後にお目にかゝりたく存じます 御留守中にも全集の事などありがたく存じました とりあへず御帰りのおよろこび申上げます 奥様によろしく御伝へ下さいませ 難渋の小説は長くするやうにとの事で困つて居ります

三月十三日夜

川端康成

佐藤亮一様

(8)昭和35年7月21日 消印リオデジャネイロ ルノワールの絵はがきペン書き

二十一日

旅立ちの時の御厚志ありがたくお礼申上げます。全集の事気にかけてゐます。十九日、ニユウ・ヨオクからゼツトでリオに来ました。来てしまつた以上はペンの会にも出ます。今日のリオは日本の五月ぐらゐの快晴で、ホテルの前の浜に海水浴の人達が出て居ますが、昨夜は寒く、その気温のちがひのためか(ニユウヨオクと)か、ブラジリアの飛行場で重い荷物をちよつと持つたせゐか、今朝私は腰が痛く、ちよつとよいよいです。夕方ここのペン会長のところへあいさつに行きます。

Y. Kawabata, Brasil

(9)昭和37(1962)年9月1日 消印なし 便箋毛筆

文面から昭和37年のもの。この年、室生犀星(3月)・吉川英治(9月)・正宗白鳥(10月)没。川端は7月に借家だった鎌倉長谷の自宅を購入した(二千五百万円で買い取ったという)。

拝啓 いつも勝手な時に救ひをもとめ御無理をお聞きとどけいただき厚くお礼申上げます お蔭様で売買契約をあの翌々日かにすませ山小舎へ参る事が出来ました

全集完結もまことにありがたくいづれ改めてお礼に伺ひます

先日偶然家の者共と室生さんの詩碑を見に参りますと分骨を納められる二十分程前でした 正宗さんが入院されたとか吉川さんの病ひが重いとか聞くたびにさびしくなります

九月一日

川端康成

佐藤亮一様

私の山小舎から町へ近路すると室生さんの別荘の横を通ります 通るたびにさびしい思ひをします

(10)昭和40(1965)年12月9日 消印神奈川 巻紙毛筆

拝啓 過日も一番館の洋服切手まことにありがたく頂戴いたしました 近日店へ参つて注文させていただきます

藤野君に渡してあります随筆集原稿になほ二三加へさせていただきますがあまり満足出来ぬ集で心苦しく存じます

とりあへず御礼申上げます

十二月八日

川端康成

佐藤亮一様

(11)持参便 原稿用紙ペン書き(日本橋の古美術店「壺中居」竹森弘氏の名刺同封。竹森氏から手渡しか)

壺中居持参の三点のうち、お気に入つたものがあれば、敬呈いたします。青磁大かめは、お茶の水屋で使ひ、または春さきか秋口の手あぶりに、青磁手おけは水さし、または蓋を半分か全部はずし花生にどうかと思ひます。 十八日

川端康成

佐藤亮一様

気配りの人川端

川端康成書簡は、全十一通、戦後『川端康成全集』の版元としてつながりが深くなった新潮社の人々との、個人的な交友をもうかがわせる内容が多い。昭和28(1953)年6月の書簡(1)は、当時佐藤義夫社長のもとで副社長・出版部長だった佐藤亮一(のち昭和42年に社長となる)の仲人を務めた川端が、九州旅行の最中に送った書簡である。この年、5月28日に堀辰雄が追分で逝去、6月3日に芝の増上寺で告別式があり、川端が葬儀委員長として挨拶したあとの、いくつかの動きがうかがえる。

5日に角川書店の講演旅行に、大岡昇平・伊藤整・角川源義と出発するが、すでにこの時点で『堀辰雄全集』を、戦後全六冊の『堀辰雄作品集』(昭和21~24年)を刊行してつながりのあった角川書店からではなく、新潮社から出す動きがあったようだ。「神西」とは神西清で、どうやら神西が動いたようで、新潮社版『堀辰雄全集』は昭和29年3月から刊行される(昭和32年5月完結)。編集委員は、川端、神西のほか、丸岡明・中村真一郎・福永武彦の全五名。新潮社編集部に、校訂を担当した編集者谷田昌平がいたことも大きかった。秀子夫人宛書簡(昭和28年6月12日付)にこうした過程での苦しい気持が、「(*新潮社から出すのは)従来の関係からも、義理人情を踏みつけるやうなことではないのかと私は思ふ。しかし今は何よりも遺族の利益を計るべきだらう。えらい役目だ」と記されている。

九州旅行のさなかの角川源義の思いは、どうだったのだろうか。ちょうど6月にA6判の「角川文庫」を出版開始し、全国的な「角川文庫祭」を遂行していた時期である。角川は堀辰雄の全集を自分のところから出したいという思いを持ち続け、十年後に『堀辰雄全集』全十巻(昭和38年10月~41年5月)を刊行する。その時は、佐藤亮一副社長に、多恵子夫人と川端が会って懇願し、やっと角川版全集の刊行が決まったという。佐藤副社長も、二人の気持をおもんぱかったのであろう。川端は、こうした役目も、よく果たしているのだ。この間の経緯は、鎗田清太郎『角川源義の時代』(平成7年10月、角川書店)に詳しい。

この講演旅行には、他に二つの目的もあった。地方の美術商めぐりと、「波千鳥」続稿の九重高原の取材である。門司の高橋文鳳堂で田能村竹田の作品を鑑賞、小倉では郊外の中村という店で、池大雅の作品を購入する。「九州の旅から」(「芸術新潮」昭和28年8月号)に、「小倉を立ち際の四十分ほどの間に、市助役の案内で、大雅の絵四幅と一行一幅を見られたのは、しあはせでした。三幅約束しました。そのうちの双幅は名品です。また一幅は私蔵の四季山水の秋と同じ図柄、「長笛一声人倚楼」の賛も同じで、不思議なめぐりあひでした」と書いている。この時の古美術探索については、留守宅の秀子宛書簡(6月8日付)にも詳しく書かれている。

もう一つは、作品に描きたい九重高原を体感することである。「非常に艶麗な正に高原です」の一言だが、この時の体験は、作品に生かされることになる。川端は、前年昭和27(1952)年10月下旬にも九重高原を訪れており、この時は再訪であった。この年、「小説新潮」誌上の「千羽鶴」続編は、4月号「波千鳥」に始まり、5月号「旅の別離」(波千鳥二)、6月号「父の町」(波千鳥三)、9月号「荒城の月」(波千鳥四)、10月号「新家庭」(波千鳥五)、12月号「波間」(波千鳥六)と続く。ここまでの部分は、のちに「波千鳥」としてまとめられるが、翌29(1954)年発表の二回分、3月号の「春の目」と7月号の「妻の思ひ」は、生前未刊行となっている。全集でなければ読めない部分であるので、今回「春の目」が「波」(2022年5月号)に掲載されたのはうれしい。「波」の次号(2022年6月号)に「妻の思ひ」も載るとのことだ。

書簡(2)は、昭和28年11月13日に、永井荷風・小川未明とともに芸術院会員に選出されたことに対するお祝品へのお礼であろう。手紙の中の「まとまつた仕事」というのは、翌年1月号から「新潮」に連載された「みづうみ」のことと思われる。

書簡(3)は、軽井沢での生活を知らせる内容である。軽井沢を背景とする「みづうみ」は、すでにこの年昭和30年4月に新潮社から単行本が出ているが、この記述から続編が構想されていた可能性がある。ゆかりの場所に滞在することで想像力が動き出すことは、戦前の「雪国」のような場合もあるので眼が離せない。当時の新潮社の担当編集者は若倉雅郎(のちの進藤純孝)で、進藤純孝「進藤純孝あて川端康成書簡(十一通)―川端さんの書簡から」(『川端文学への視界』九号、平成6年6月、教育出版センター)に関連書簡の紹介がある。

昭和31(1956)年、新潮社はこれまで週刊誌は新聞社が出すものという常識を破って、出版社が発行するという先鞭をつけた。佐藤亮一編集長で、本文六十四ページ、グラビア十六ページ、谷内六郎表紙絵という記念すべき創刊号〈2月19日号〉は、2月6日に発売された。東京・大阪では、宣伝カーも走った。書簡(4)にあるように、「お目でたく」というものの、しかし「気にかゝりますので」というのが、川端の正直なところだったのだろう。第九巻「山の音」を第一回配本とする『川端康成選集』全十巻が刊行されたのも、この年の1月から11月のことである。

書簡(5)(6)は、昭和32(1957)年年末の様子を示す。(5)に「週刊の稿料」とあるが、中年夫人と若い学生の情事を描く短篇「夫のしない」(「週刊新潮」昭和33年1月6日号〈創刊百号記念〉)の原稿料のことである。川端が「週刊新潮」に書いた唯一の作品である。この年9月、国際ペンクラブ東京大会が開かれ、川端は忙しい毎日だった。年末に、京都で静養するのも、そのためである。「雪国の外国訳三ケ国」とあるが、この年、英訳Snow country、独訳Schneeland、スエーデン語訳Snons rikeが、相次いで刊行された。

なお、この年末の京都滞在については、「京都行・湯沢行」(「浜銀ニュース」第八十六号、昭和33年1月20日)に言及がある。

書簡(7)(8)は、昭和35(1960)年のもので、ペンクラブ総会をこなし、5月2日アメリカ国務省の招きで渡米し滞在、そのまま7月19日ニューヨークからパンアメリカン航空のジェット機でブラジリア経由でリオデジャネイロに到着、国際ペンクラブ大会に出席することになる。帰国が8月23日で、川端にとって、これまでにない長期の海外旅行となった。(7)の「御帰りなさいませ」は、佐藤亮一夫妻の外国旅行のこと。「全集」とは、『川端康成全集』全十二巻、「難渋の小説」とは、35年1月号から「新潮」に連載した「眠れる美女」のことであるのは言うまでもない。「長くするやうに」との編集部の要請が記されているのも興味深い。「新潮」連載も、6月号までは毎回連載、外国旅行のためしばらく休載し、36年1月号から再開し、休載なく11月号まで、全十七回で完結している。この海外旅行の間の様子は、『川端康成全集』「補巻二」(昭和59年5月)の川端と留守宅の秀子夫人と養女政子との、往復書簡でもうかがえる。留守宅からなかなか手紙が来ないことに苛立っている様子も記されていて、ほほえましい。

書簡(9)は、昭和37(1962)年の夏の軽井沢からの便りで、この年にこれまで借家だった鎌倉長谷の自宅を買い取ることになり、佐藤亮一にも金策の相談をしたことがうかがえる。『川端康成全集』全十二巻が、8月に完結したことも幸いしたろう。「先日」とあるが、8月26日のことである。書簡(10)にも、新潮社が川端に礼儀を尽くしていることをうかがわせる記述があり、お互いの関係性がうかがえる。随筆集『落花流水』(昭和41年5月)を、わたくしも学生時代に手に取ったが、川端が好きだった四六判変型桝形本で、山本丘人の美しい装幀が印象的だった。出版部にいた藤野邦康の担当だったようだ。

佐藤亮一の人物については、『新潮社一〇〇年』(平成17年11月、新潮社)の、高井有一「百年を越えて」に一端が記録されている。川端と佐藤義夫、亮一とは、美術品を愛する者同士の親密さがあったようだ。書簡(11)も、そうしたことを考えると理解出来よう。

なお、川端家に佐藤亮一から川端宛の書簡が四通(うち二通が持参便、一通がオーストリアのアールベルクの絵はがき)残されている。また、佐藤義夫からの書簡が九通残っており、美術品をめぐる交流を伝えている。

II 谷崎潤一郎、佐藤亮一宛書簡(全六通)

(1)昭和30(1955)年10月29日 消印左京 はがきペン書き

御無沙汰しました

只今京都に来てをりますが三十一日ハトにて熱海に帰る予定です、新年号の題は

「鴨東綺譚」

とするつもりです、挿絵の画家は指定することが出来るのでせうか

(2)昭和30年11月14日 消印熱海 書留速達 便箋ペン書き

只今週刊新潮創刊号原稿廿六枚別便を以て貴下宛発送いたしましたから御受取下さい

二三日中に東京の何処かのホテルへ立て籠りますから移り次第お知らせします、ゲラが出来ましたらそのホテルの方へ届けていたゞきます

ホテルにゐることはなるべく御内密に願ひます、中央公論社でも、内部から洩れることが最も多いのです

先日の受取封入いたします、前の受取はお焼き捨て下さい

十四日

谷崎生

佐藤亮一様

(名刺に表書き)

金弐百万也

右領収仕候 昭和丗年十壱月十弐日

佐藤亮一様

(3)昭和31(1956)年1月19日 消印熱海 速達 原稿用紙ペン書き

拝啓 先日はわざわざ御越し下すつて有難う存じました

本日第五回目原稿廿一枚と四回目原稿ゲラ再校別便を以てお送りしましたからお受取り願ひます

それから此のところ金子の必要を生じましたので勝手ながらあとの稿料いつもの方法にて静岡銀行熱海支店小生口座へお振込み下されば難有 何分お願ひ申します

正月十九日

谷崎潤一郎

佐藤亮一様 侍史

(4)昭和31年7月13日 消印熱海 巻紙毛筆

先日は失礼いたしました

十二日附御書面今日拝見、此の次の創作稿料につきましてハ御申越の条件にて結構と存じます

右取りあへず御返事のみ申上ます

七月十三日

谷崎潤一郎

佐藤亮一様 侍史

(5)昭和31年7月22日 消印熱海 巻紙毛筆

拝啓 昨年冬一寸御諒解を得て置きました「細雪」を角川より出版の件ニ付今度いよいよ出させて下さいと同書店より申して参りましたので許可することにいたし度右お含みを願ひ度存じます

角川文庫として三冊にいたし九月以後に出すとの事、定価ハ多少安くするやうな様子であります

右一寸御断り申しておきます

廿二日

谷崎潤一郎

佐藤亮一様 侍史

(6)昭和32(1957)年2月4日 消印熱海 書留速達 巻紙毛筆

拝啓 近々に一度上京お目にかゝり御相談申上げたいと思つてをりましたがいつまでも寒さが厳しく出かけて行く勇気が出ませんので勝手ながら手紙を以て御考慮を乞ふ次第であります

実は先月二十日頃から風邪を引き暫く臥床それが直ると今度ハ黄疸のやうな症状になつて嘔吐気がとまらず何やかやで先月一杯臥たり起きたりして過してしまひました 只今ではもう起床してぽつぽつ仕事の準備などをしてをりますが気分がまだ本当でなくそれに寒気のためやゝもすると血圧の高い日がつゞきますので今暫く陽気が暖かになるまで仕事に精を出し過ぎないやうにと医者から再三警告を受けてをります つきましてハ三月中に原稿の大半を御渡しするといふ御約束を一往解消していたゞきいつまでに差上げるといふ約束をせずに仕事をさせて戴きたいのであります、勿論さうなりましても他の仕事などをするつもりはなく実際は大して後れることもなくお渡し出来ると思ふのでありますがたゞ約束に縛られてするのと自由な気持で仕事するのとは心持の上に大きな違ひがあると思ふので御願ひする次第であります

右此の際曲げて御聴入被下度御願する次第であります

二月四日

谷崎潤一郎

佐藤亮一様 侍史

「鴨東綺譚」をめぐる書簡群

谷崎潤一郎が佐藤亮一に送った書簡は、昭和30(1955)年から翌年にかけてのものが多く、おのずから、「鴨東綺譚」に関する内容となっている。谷崎は「中央公論」で連載を始めた「鍵」を昭和31年1月号の第一回で中断し、同年2月の「週刊新潮」2月19日創刊号から新小説を連載開始する。書簡(1)はその題名を連絡した書簡で、画家はその後、田村孝之介に決まる。連載開始の二ヶ月半ほど前に「原稿廿六枚」が出来ていたこと、翌年1月19日には第五回(「六」の部分、3月18日号掲載)が書き上がっていたことがうかがえる。週刊誌ということもあり、休載がないように、谷崎としても執筆を急いでいるようだ。

モデル問題が起きたのは、連載二回目が発表されてからで、京都を舞台にした作品のヒロイン疋田奈々子のモデル市田ヤエが抗議したことから始まり、谷崎はそれに悩まされることになる。話題性はあっても、作品は続けられず、連載は六回(3月25日号)で「第一部完」とされ、文末に「著者の言葉」を寄せ、「これは何処までも小説であつて、事実を書いたのではないことである」と弁明、「乾一家を中心に、一方に奈々子、一方に矢筈弓子と云ふ女性を設定して、それらの人々の葛藤を描きながら、京都に特有な雰囲気を醸し出さうとしたのである」(31年3月3日記)と説明した。市田ヤエは昭和59年に亡くなったが、現在に到るまでこの問題が尾を引き、中央公論新社版の決定版『谷崎潤一郎全集』にも収録されていない。今でもこの作品は、当時の「週刊新潮」を繙かないと読めないのである。この作品は六回で中絶したが、その後すぐ「中央公論」の「鍵」連載が5月号から再開された。12月号で完結し、晩年の代表作になったのは周知のことである。

瀬戸内晴美「三つの場所」(『新潮日本文学アルバム 7 谷崎潤一郎』、昭和60年1月、新潮社)は、谷崎と市田ヤエの双方を知っている立場から、この問題に言及する。

その後、新潮社は、新しい作品の執筆を懇願したようだが、書簡(6)に記されているように、実現しなかった。「書留速達」で送られてきた書簡を、佐藤亮一はどう読んだろうか。健康状況から説明がされるが、中央公論社との深い関係もあり、再び新潮社とのつながりは生まれなかった。

なお書簡(5)は、角川文庫『細雪』三冊本の刊行計画を、すでに「細雪」を三冊本の新潮文庫として先行刊行(昭和30年10月)している新潮社への挨拶である。角川文庫三冊本は、この年の10月から12月にかけて刊行された。新潮文庫は三冊で三百二十円、角川文庫は二百九十円だった。

(なかじま・くにひこ 日本近代文学館理事長)

波 2022年5月号より

コラム 映画になった新潮文庫

今回は映画になった文庫本、『細雪』全三巻をところどころ拾い読みしているだけで全部は読めていません。すみません! 本当の意味でのテキストは春日太一さんの新潮新書『市川崑と「犬神家の一族」』で、この本をゲームの攻略本のように脇へ置いて、市川崑監督の『細雪』(83年)をうっとり観ました。

拾い読みしただけの私でも分ることがあって、映画版はあの長篇小説を上手く改変しています。何年も続く物語を昭和十三年一年間の設定にして、大阪船場の名家蒔岡家の三女・雪子が見合いして、断って、また見合いして断って(四回お見合いします)、合間に四季折々の風景が写り、最後に雪子の結婚が決まって、長女・鶴子が東京へ引っ越し、次女・幸子の旦那さんが独り酒を呑みながら涙を浮かべる――百四十分の映画なのに、ただそれだけの話です。有名な神戸の洪水も、美味しそうな鯛の刺身も出てきません。でも、すごく面白い!

四姉妹は上から岸惠子さん、佐久間良子さん、吉永小百合さん、古手川祐子さん。岸さんの旦那さんが伊丹十三さん、佐久間さんのご主人が石坂浩二さん、二人とも婿養子で、誇り高い女たちの旧家を守ってやろうと頑張っています。岸さん伊丹さん夫婦は船場に住んでいて、佐久間さん石坂さん夫婦と吉永さん古手川さんは四人一緒に芦屋の家で暮している。

吉永さんは電話も取れないような箱入りで世間知らずのお嬢さまで(一方古手川さんは奔放な末っ子)、何を考えているかよく分らないのですが、自分の美しさに寄ってくる男性が多いことは自覚しているようです。義兄の石坂さんも吉永さんに惹かれていて、妻の佐久間さんはそれを察してるけど、吉永さんは微笑んでいるだけです。

お見合いへ出かける阪急電車の中で、若い兵隊さんが自分を見詰めているのに気づいた吉永さんが魅力的に彼へ微笑みかけ、どぎまぎする彼にさらに美しく微笑みかけ続ける場面があります。隣の佐久間さんも石坂さんも二人の様子に気づいておらず、物語に関係のないこの数秒のカットは妙に胸へ残ります。凄い〈魔性の女〉ぶり!

春日さんの本でも吉永さんの使い方は細かく分析され、激賞されていて、「魔性が作り出されて」、「新たな魅力を引き出した」。

ついに吉永さんが結婚し、岸さんは伊丹さんの転勤で上京、古手川さんは恋人と暮し始め、戦争色も濃くなって、一家はバラバラになり時代が大きく変わっていく。そこで石坂さんは酒を呑んで泣くのです。

この場面だけは監督夫人の脚本家和田夏十さんが書いたそうです。当時和田さんは重い病気で、映画の完成前に亡くなりました。料理屋の白石加代子さんは石坂さんが女に振られて泣いていると思って、「あんたまだ若いんだから気にしなさんな」と言います。あれは死を悟った和田さんから夫へのメッセージだ、というのが春日さんの解釈。そう思うとあの涙に、秘めた恋や一つの時代への惜別というだけではない、複雑な重みが感じられます。この映画がいかに丁寧に、どんな思いと技術で作られたか、春日さんの本を覗いてみて下さい。あっ。綺麗な着物と、それを纏った女優さんたちの色気や所作の優雅さに触れる余裕がなくなりました。

(はら・みきえ 女優)

波 2016年4月号より

担当編集者のひとこと

ずっと読んだふりをしてきた『細雪』をついに読みました。ものすごく莫迦みたいなことを言いますが、これがむちゃくちゃ面白かった。花見や蛍狩りや洪水などの場面の素晴らしさ。「〜が、」で順接にも逆接にも繋げていく文章の見事さ。上巻で三女・雪子、中巻で四女・妙子を中心に描いた後、下巻で両者の線を綯い交ぜにして盛り上げていく物語作者としての勁さ。ひゃー。

谷崎は『細雪』について、阪神間に住む上流階級の人々の倫理に悖るような噂話を作品に活かしたかったのに、当局の目を懼れて、その方面に筆を及ぼせなかった、と後年告白しています。

けれど例えば、下巻で妙子が赤痢に罹ったのを見舞う次女・幸子の視点で、そのあたりを匂わせもします。「日頃の不品行な行為の結果が(中略)一種の暗い、淫猥とも云えば云える」とか「どんよりと底濁りのした、たるんだ顔の皮膚は、花柳病か何かの病毒が潜んでいるような」とか「奥畑(妙子の男友達)が慢性の淋疾に罹っていると云う話」とか、病んでいる若い女をしゃぶりつくすように言葉を費やす迫力は生々しく、病を描かせると光り輝く谷崎らしい一節。雪子の顔の染みや末尾の下痢も有名ですね。

物語は昭和十六年春に終ります。しかし谷崎が書き終わったのは戦後になってから、つまり阪神間が空襲に遭い、安定した階級も、さまざまな文化風俗も滅び去ってからです。しかし四姉妹は無事な気がする。まさかそんな筈はないのに、ここには人生のすべてがある、と口走りたくなる傑作でした。そんなこと、ご存じですよね……。(出版部・K)

2021/02/26

著者プロフィール

谷崎潤一郎

タニザキ・ジュンイチロウ

(1886-1965)東京・日本橋生れ。東大国文科中退。在学中より創作を始め、同人雑誌「新思潮」(第二次)を創刊。同誌に発表した「刺青」などの作品が高く評価され作家に。当初は西欧的なスタイルを好んだが、関東大震災を機に関西へ移り住んだこともあって、次第に純日本的なものへの指向を強め、伝統的な日本語による美しい文体を確立するに至る。1949(昭和24)年、文化勲章受章。主な作品に『痴人の愛』『春琴抄』『卍』『細雪』『陰翳礼讃』など。