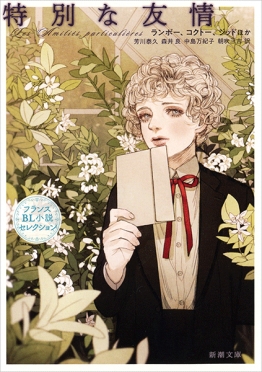

特別な友情―フランスBL小説セレクション―

825円(税込)

発売日:2019/12/25

- 文庫

BLの聖地(フランス)から届いた少年たちの熱い戯れ。《萌え場》まみれの耽美なアンソロジー。

ラベンダーの香り立ちこめる寄宿舎の暗がりで、栗色の髪の高貴な僕と美しい君は、神の目を盗んで今夜結ばれる。ランボー、コクト ー、ジッド……。憧れの人との初恋が幼い心弾ませるブロマンスから、固く組み敷かれた受難の小羊が、甘い罰に呻くハードコアまで。輝かしいフランス文学の一隅に息づく、美少年たちの「友情以上の熱い関係」の物語を耽美な新訳で味わう、あなたを満たす12篇。

『特別な友情』(抄)(森井良訳)

『ラミエ』(森井良訳)

『灰色のノート』(『チボー家の人々』第一部より)(中島万紀子訳)

『ソドムとゴモラⅠ』(『失われた時を求めて』第四篇第一部より)(芳川泰久訳)

「尻の穴のソネット」(森井良訳)

「往復書簡」(一八七三年七月三日・四日・五日・七日)(森井良訳)

『ムッシュー・ヴィーナス』(抄)(中島万紀子訳)

「友は眠る」(森井良訳)

『わが生涯の物語』(第一巻第十一章より)(芳川泰久訳)

『泥棒日記』(抄)(朝吹三吉訳)

『さかさま』(第九章より)(森井良訳)

『閨房哲学』(第三の対話・第四の対話より)(森井良訳)

著者紹介

訳者紹介

書誌情報

| 読み仮名 | トクベツナユウジョウフランスビーエルショウセツセレクション |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | 華憐/装画、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 480ページ |

| ISBN | 978-4-10-204513-8 |

| C-CODE | 0197 |

| 整理番号 | ン-1-1 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 825円 |

インタビュー/対談/エッセイ

「特別な友情」という名の「愛」

寄宿舎、ブロンド、膝の傷――愛の多様性が萌えさかるフレンチBLイベント・レポート!

フランスの恋愛文学というと、必ず持ち出される「鉄板ネタ」がある。

異性愛。しょせんこの世は男と女。♪ダバダバダ、ダバダバダとあの悪夢のようなリフレインが叫びだしてしまうのだ。そんな窮屈なフレームなどものともしない傑作がぞろりとあるのに。むろん、仏文学史がそういったものを無視しているわけでは決してないが、結局は「禁断の愛」というタグ付けのもと傍流に片づけられてしまうのが関の山。いつか、あの隠れた名作たちをメインロードで存分に走らせてあげたい――。

祈りは唐突に叶えられた。一昨年の七月、新潮社から、画期的なアンソロジーを編ませてもらえることになったのだ。その名も『フランスBL文学セレクション』(仮)。いわゆる「ボーイズラヴ=男性どうしの恋愛物語」の精華集をつくろうというのだが、以前から密かに温めてきたこの妄想に、思いがけず賛同いただける方々があらわれ、あれよと思ううちに企画として通ってしまったのだ。ありがたい!

作品の選定作業は、つらくもたのしい。まず思い浮かんだのは日本未紹介のロジェ・ペールフィット。彼の代表作『特別な友情』は日本のBLジャンルの成立にかかわった寄宿舎BLの名作であり、事実、本作を映画化したジャン・ドラノワ監督の「悲しみの天使」は、「BLの祖」として名高い萩尾望都の『トーマの心臓』や竹宮惠子の『風と木の詩』に着想を与えた伝説の一本なのである。それからコクトーやジュネといった同性愛ものの定番はもちろん、ジッド、プルースト、マルタン・デュ・ガールなどの大御所も当然の当確。意外なところではカサノヴァの仏語で書かれた『わが生涯の物語』、サドの『閨房哲学』、ユイスマンスの『さかさま』の一章を入れてみたいし――というかその前に、ヴェルレーヌ/ランボーという世紀のカップルを入れないわけにはいくまいが、さて、ふたりの何を収録しようか?――ここまで一方的に聞かされて「なんだ、男の書き手ばかりじゃないか!」とご不満のむきがあるかもしれない。しかし心配ご無用、フランスBL文学の奥座敷には『ムッシュー・ヴィーナス』という傑作をものにした「古典BLの女王」ラシルドが控えている。

ともあれ十八世紀から二十世紀まで、小説を中心に詩・戯曲・書簡を織り交ぜながら、十二人の作家の逸品を一ダース取り揃えることができた。バルザック研究者で『失われた時を求めて 全一冊』(新潮社)の編訳者でもある芳川泰久先生、レーモン・クノーを専門としながらサブカルにも造詣の深い中島万紀子さんを共訳者として迎え、編集部の方々とともに協議を重ねた成果である。

「BL」は定義の難しい言葉だが、本書ではあえて「男の子どうしの特別な友情=友情以上の熱い関係」というやや広めの意味を込めさせてもらっている。性愛を含むものから含まないもの、ブロマンスからハードコア、明らかな同性愛から読者の補正待ちの関係まで味とりどりに愉しめる詰め合わせにしたかったからだ。なかには境界的な作品や劇薬(?)も混じっているかと思うが、それは「BLの大枠から入って少しだけ魔境に迷い込んでもらえたら」という仏文ダークサイド系編纂者のお節介にほかならない(その責はかくいう筆者にあります……あいすみません……)。何人かの作家については既に日本で十分に紹介されているきらいがあるものの、「BL」というちょっと意外な装いのもと、知られざる作品の発掘(『特別な友情』『ラミエ』)、名作・名訳の再紹介(朝吹三吉訳『泥棒日記』)、新訳による新たな生の吹込み(「友は眠る」『ソドムとゴモラI』『灰色のノート』ほか十一編が新訳)を積極的に試みたつもりである。

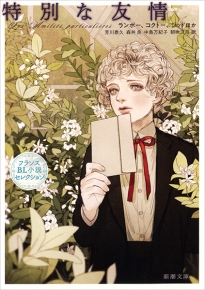

そして去年のクリスマス、『特別な友情―フランスBL小説セレクション―』として新潮文庫より上梓。装画はイラストレーターの華憐さん。表題作に登場するアレクサンドル少年を描いたあの衝撃的な表紙は、他ならぬ彼女の手によるものである。アッシュ・ブロンドの巻き毛、赤のリボンタイ、友から密かに受けとった手紙、そして密会の舞台となる温室――寄宿舎の美少年のアバターを余すことなく再現してくれたあの装画は、まさに現代に甦った「耽美」そのもの。

そして祝祭ムードが冷めやらぬなか、年明けの一月十一日、早稲田大学戸山キャンパスにて刊行記念を兼ねたシンポジウムが開かれることになる。タイトルは「仏文×BLのただならぬ関係」。訳者三人がパネラーとなり、フランスBL文学をディープに掘り下げていこうという企画だが、二時間という限られた時間のため取り上げる作家を絞り、幕間に参考映画の鑑賞コーナーを配することに。

そしてサプライズのコスプレ。じつは打ち合わせの際、誰からともなく美少年キャラの扮装をしてはどうかと提案があり、義務化されてしまったのである。当初は渋っていたもののやがてスイッチが入りはじめ、「パーマを当てた!」「ウィッグを注文した!」「子羊を調達した!」とマウンティングの応酬のすえ、三人そろって右掲写真のような仕上がりとなった。一応説明すると、中島はチボー家のジャック(『灰色のノート』)、芳川は寄宿舎の美少年(本書の表紙)、筆者はミサで子羊を奉納するアレクサンドル(『悲しみの天使』)である。芳川、もはや誰だかわからず、司馬遼太郎と間違えられてしまう。

会場には七十人超の年齢性別さまざまな方がご来場。仏語や文学専攻の学生だけでなく、「腐女子・腐男子」を自称するBLファンの方々、BLが「耽美/

つまり恋人を破滅させるほどの「

つづくコクトーの章では、詩人のBL的交友の変遷に切り込んだ。とくにリセの同級生ダルジュロスは、後の詩人にとって

――さすがテクスト論者の鋭い指摘だが、つづくプルーストの章も芳川の持ち場となり、今回の『ソドムとゴモラI』の覗き見シーンの自由訳について真意が語られた。参考映画は『失われた時を求めて』の最終巻を豪華キャストで映像化した「見出された時」(ラウル・ルイス監督)。この映画にも同じ構図の覗き見が再現されているが、演出の点で不可思議なことが多々あり、パネラー陣のオフ・ヴォイス解説がツッコミ合戦に成り果てる。会場もつられて苦笑。

つぎのラシルドの章で議論になったのは「古典BLの女王」に染みついた

最後の質疑応答では、1970年代の少女マンガ家がBLを描くにいたった理由やそれ以前のBL表象のあり方について質問が飛んだ。この点は石田美紀の『密やかな絆――〈やおい・ボーイズラブ〉前史』(洛北出版)に詳しいが、さしあたって1960年代に森茉莉の実作や稲垣足穂の少年愛理論が先行してあり(彼らは仏文とも縁が深い)、そうした下地と本書で紹介したような文学・映画作品を摂取した少女マンガ家たちが、1970年代におけるカルチャーの主戦場の交代を背景に、女性による女性のための表象として男性身体を捉え返したということが言えるだろう。

そして質疑応答のしめくくりとして、ランボーは攻め/受けどちらだったのかという難問が突きつけられた。これについてはどちらの可能性もあるので何とも言えない。ヴェルレーヌは逮捕時に屈辱的な検査を受けて「男色行為あり」という判定を下されているし、他方でランボーは相方と出会う以前にパリ・コミューンの兵士たちに犯された経験を有している――しかしこれらを証拠に何をか言わんや、最終的な答えとしては、各自の想像にお任せしたいと伝えるにとどまった。

あっという間の二時間。途中脱線に淫したところはあったが、本書のコンセプトどおり、自由で優しい空間が終始流れていたと思う。なかでも最年長である芳川の「BLに関わったことでより自由になれた。いかに自分が囚われていたかがわかった」という発言は感動的に響いた。

「男らしさ」の檻から解放されるのに年齢は関係ない。セクシュアリティはどうあれ、男性のBL読者が近年増えている背景にはこうしたBLの解放的効能があるはずで、そこに私たちは希望を見ていいだろう。かくいう筆者も「腐男子」の端くれだが、「クィア」のように、「腐」という一見ネガティヴな

「これだけは知っておいてくれ、僕らの友情は愛と呼ばれるものだってことを」

(もりい・りょう フランス文学者)

波 2020年3月号より

イベント/書店情報

著者プロフィール

ロジェ・ペールフィット

Peyrefitte,Roger

(1907-2000)1907年、南仏のカストルに生まれる。カトリックの神学校で学んだのち、エリート校として有名な自由政治科学学院(現・パリ政治学院)に進学。外交官となり、アテネの大使館に赴任した。1944年、占領下のパリで『特別な友情』を発表。賛否両論を巻き起こし、翌年のゴンクール賞最有力候補となったが、対独協力者の粛清で公職解任されたことが仇(あだ)となり、惜しくも受賞を逃す(二大文学賞のもう一方であるルノード賞を受賞)。神学校での同性愛を古典主義的な筆致で描いた同作は、1964年にジャン・ドラノワ監督によって映画化され、日本でも『悲しみの天使』という邦題で劇場公開された。他の小説に『特別な友情』のその後を描く『大使館員』(1951年)、十三歳の男娼(だんしょう)を主人公にすえた『ロイ』(1979年)などがあり、ヴォルテールやアレクサンダー大王らを扱った評伝も多数。2000年、九十三歳で死去。

アンドレ・ジッド

Gide,Andre

(1869-1951)1869年、パリ生まれ。早くに父を亡(な)くし、清教徒の厳しい母に育てられる。マラルメのもとで象徴主義の洗礼を受けたのち、『パリュード』(1895年)で小説の可能性を模索。つづく『背徳者』(1902年)では、生の称揚とともに少年愛の世界を繰り広げる。他の小説に『狭き門』(1909年)、『法王庁の抜け穴』(1913年)、『田園交響楽』(1919年)などがあり、代表作の『贋金(にせがね)づくり』(1926年)は「メタフィクション」の先駆となった。政治参加にも積極的で、植民地経営やスターリン主義をいちはやく批判。『コリドン』(1924年)で男色を擁護し、『一粒の麦もし死なずば』(1926年)では自身の同性愛をカムアウトした。1947年にノーベル文学賞を受賞し、1951年、八十一歳で死去。2002年、フランスのガリマール社より未発表作『ラミエ』が出版される。

ロジェ・マルタン・デュ・ガール

Du Gard,Roger Martin

(1881-1958)1881年、パリ北西郊のヌイイ=シュール=セーヌ生まれ。落第を繰り返したのち、パリ古文書学校を卒業。作家を志し、ドレフュス事件に取材した『ジャン・バロワ』(1913年)で文壇の地位を確立する。やがてトルストイの影響から「大河小説」を企図し、ライフワークとなる『チボー家の人々』に着手。第一部『灰色のノート』(1922年)から第八部『エピローグ』(1940年)まで書き継がれた同作では、チボー家とフォンタナン家という二つのブルジョワ一家に依(よ)りながら、父と子の確執、少年同士の友情、対照的な兄弟の生き方を活写し、未曾有(みぞう)の戦争に突入してゆくフランスの世相を精緻(せいち)に描ききった。1937年、ノーベル文学賞受賞。中年以後、同性愛的傾向を自認しはじめ、未完の大作『モモール中佐』(1941年執筆)で同テーマを扱っている。1958年、七十七歳で死去。

マルセル・プルースト

Proust,Marcel

(1871-1922)1871年、パリ郊外のオートゥイユ(現・パリ市)生まれ。父親は予防医学を専門とする大学教授、母親はユダヤ教徒。幼くして喘息(ぜんそく)の発作を起こし、以後、生涯にわたりこの持病に悩まされる。思春期から同性愛への傾きを示したが、代表作の『失われた時を求めて』(1913−1927)は、まだ同性愛を物語ることが憚(はばか)られていた時代に先駆けて、これを主題の一つに据えた画期的な小説でもある(語り手の恋人アルベルチーヌの造形には、作者が想(おも)いを寄せていたパイロット志望のイタリア青年が影を落としている)。コルク張りの部屋で外部の物音を遮断し、昼夜逆転の生活を送りながら同作全七篇の完成に没頭したが、五篇目以降は遺稿にもとづき死後に出版された。他の作品に『楽しみと日々』(1896年)、『サント=ブーヴに抗して』(1954年刊行)など。1922年、五十一歳で死去。

ポール・ヴェルレーヌ

Verlaine,Paul-Marie

(1844-1896)1844年、ドイツ国境にほど近いメスで生まれる。学生時代からボードレールに傾倒し、二十二歳で処女詩集『土星人の歌』を出版。メロディアスで大胆な韻律と、憂愁を帯びた象徴主義的作風で知られる。市庁舎勤務、妻マチルドとの結婚、パリ・コミューンへの参加を経験し、かろうじて市民生活と芸術活動を両立させていたが、アルチュール・ランボーとの出会いをきっかけに退廃の道へと突きすすむ。1873年、愛憎の果てにランボーを狙撃(そげき)し、入獄。この時期のアヴァンチュールは『言葉なき恋歌』(1874年)に昇華されている。評論集『呪(のろ)われた詩人たち』(1884年)でランボーを世に知らしめ、晩年は「デカダンの教祖」として若い芸術家たちから崇(あが)められた。1896年、パリのボロ家で悲惨な境遇のまま五十一歳で死去。

アルチュール・ランボー

Rimbaud,Arthur

(1854-1891)1854年、北仏のシャルルヴィル生まれ。父の不在と敬虔(けいけん)な母親の干渉に耐えかね、家出を繰り返す。十五歳から詩を書きはじめ、知人に宛(あ)てた「見者の手紙」では、すでに「狂気」を引き受ける詩人の使命が高らかに謳(うた)われていた。1871年、まだ見ぬ海を幻視した「酔いどれ船」をひっさげ、パリ詩壇に登場。「母音」「永遠」「尻(しり)の穴のソネット」(ヴェルレーヌとの共作)といった代表詩をものにする一方、あまりの悪童ぶりで周囲との軋轢(あつれき)を招いた。その後、ヴェルレーヌとの愛憎劇のなかで『地獄の季節』(1873年)を完成し、1875年には散文詩集『イリュミナシオン』を脱稿するが、ほどなく文学と決別する。放浪の旅をつづけ、最後はアフリカの武器商人に転生。1891年、骨肉腫(こつにくしゅ)で右足を切断し、マルセイユで死去。享年三十七歳。

ラシルド

Rachilde

(1860-1953)本名マルグリット・エムリー。1860年、フランス南東部のクロ生まれ。軍人の父とオカルト好きの母のもとに育ち、幼い頃から異性装に親しむ。交霊術で降ってきた「ラシルド」という男性名を筆名とし、1884年、代表作の『ムッシュー・ヴィーナス』を発表。階級とジェンダーを越境する独創的なカップルを描いた同作は、たちまち物議をかもし、断罪されながらもスキャンダラスな成功を収めた。作家の夫とともに『メルキュール・ド・フランス』を創刊後、同誌が奉じた象徴主義の牙城(がじょう)となるサロンを主宰し、デカダン派の女王として君臨。他の作品に『サド侯爵夫人』(1887年)、『自然を逸する者たち』(同)、『マダム・アドニス』(1888年)、『超男性ジャリ』(1928年)など。若い男性間の性愛を多く描いたことから「古典BL作家」として近年注目を浴びている。1953年、九十三歳で死去。

ジャン・コクトー

Cocteau,Jean

(1889-1963)1889年、パリ郊外の裕福な家庭に生まれる。九歳で父の自殺に見舞われ、少年時代には男子への片想いを経験。二十歳の頃から社交界の詩人として頭角をあらわし、やがて総合芸術に魅せられてバレエ作品を制作。以後、ジャンルを問わない前衛作家として驚異の夢を紡(つむ)ぎつづける。小説の代表作に『大胯(おおまた)びらき』(1923年)、『白書』(1928年)、『恐るべき子供たち』(1929年)があり、後者二つは男性間のホモエロティシズムが色濃い。レーモン・ラディゲやジャン・マレとの交際でも知られ、そうした青年たちとの「友情」は自伝『ぼく自身あるいは困難な存在』(1947年)に多く語られている。第二次大戦後は『双頭の鷲(わし)』(1947年)や『オルフェ』(1949年)など映画制作にも従事。1963年、親友エディット・ピアフの訃報(ふほう)に心臓発作を起こし、七十四歳で死去。

ジャコモ・カサノヴァ

Casanova,Giacomo

(1725-1798) 1725年、ヴェネツィアで舞台役者の両親のもとに生まれる。十七歳のときパドヴァ大学で法学博士号を取得。在学中にヴェネツィアに戻り、いったんは聖職者の道を歩んだが、すぐに還俗(げんぞく)して自由奔放な生活をはじめる。音楽家、呪術師(じゅじゅつし)、スパイ、外交官など肩書きを次々に変えつつ、時に投獄の憂(う)き目に遭いながら、ヨーロッパを股にかける冒険の生涯を送った。あらゆる人種との交際、とりわけ女性遍歴がすさまじく、ドン・ファンとともに猟色家の代名詞的存在として名高い。れっきとしたイタリア人だが、1791年から書き継がれた『わが生涯の物語』(いわゆる『カサノヴァ回想録』)はフランス語で著されているため、広い意味でのフランス文学に属している。1798年、現在のチェコ共和国ドゥフツォフで落魄(らくはく)した身のまま七十三歳で死去。

ジャン・ジュネ

Genet,Jean

(1910-1986)1910年、生後まもなく捨て子となる。里親のもとで教育を受けるも、盗みと脱走を繰り返し、十五歳で感化院に送致。その後も泥棒、男娼、密告者として「悪」の道をひたはしる。やがて独房で小説を書きはじめ、1944年、『花のノートルダム』を地下出版。これに目を留めたコクトーらの尽力で終身刑を恩赦され、晴れて作家に転生した。同時期の作品として、対独協力の少年兵とナチス将校の愛を織り上げた『葬儀』(1947年)、貧しい姉妹の反抗の「儀式」を劇化した『女中たち』(同)、「囚人服」を「薔薇(ばら)」に紐(ひも)づけて実人生を昇華させた『泥棒日記』(1949年)などがある。サルトルの『聖ジュネ』(1952年)で生ける伝説とされてからは、劇作と批評に専心。晩年は黒人民族主義やパレスチナ解放運動にかかわり、独自の政治参加を行った。1986年、七十五歳で死去。

ジョリ= カルル・ユイスマンス

Huysmans,Joris-Karl

(1848-1907)1848年、パリのフラマン人の血をひく家庭に生まれる。はじめエミール・ゾラの弟子として自然主義を奉じたものの、1884年の『さかさま』(日本では澁澤龍彦訳の『さかしま』で流布)で新境地を開拓。「外から内への脱出」を試みる主人公の生活をつぶさに描き、そこにデカダン芸術の鋭い批評を混ぜ込んで、自然主義と象徴主義の架橋的存在となる。つづく『彼方(かなた)』(1891年)では当代の黒魔術事情に肉迫したが、やがて突き抜けてカトリックの本道に接近。自身の改宗にいたる長い道のりを『出発』(1895年)、『大伽藍(だいがらん)』(1898年)、『修練者』(1903年)といった私小説風の連作に結実させた。退廃派の作家でありながら、内務省の役人として勤続表彰を受けた〈まっとうなクズ〉。1907年、顎(がく)ガンのため五十九歳で死去。

マルキ・ド・サド(サド侯爵)

De Sade,Marquis

(1740-1814)本名ドナティアン=アルフォンス=フランソワ・ド・サド。1740年、由緒(ゆいしょ)正しい貴族の家に生まれる。青年時代から美貌(びぼう)と秀才で鳴らしたが、放蕩(ほうとう)のかぎりを尽くしてスキャンダルを連発。その後も「変態」の本性を隠さず、大革命以来の政局の移り変わりに翻弄(ほんろう)されながら、生涯の大半を監獄と精神病院で過ごす。四十歳ごろから作品の執筆に乗り出し、囚(とら)われの身のまま、タブーなき文人としての活動を執念深くつづけた。代表作に『ジュスティーヌあるいは美徳の不幸』(1791年)、『閨房(けいぼう)哲学』(1795年)、『ジュリエット物語あるいは悪徳の栄え』(1797年)、『ソドム百二十日』(1785年執筆、1931年−1935年公刊)。1814年、ナポレオン帝政のさなか、パリ近郊のシャラントン精神病院で療養中に七十四歳で死去。

芳川泰久

ヨシカワ・ヤスヒサ

1951年、埼玉県生れ。早稲田大学文学学術院教授。著書に『闘う小説家 バルザック』、小説集『歓待』、翻訳にシモン『農耕詩』、プルースト『失われた時を求めて 全一冊』(角田光代と共編訳)など多数。

森井良

モリイ・リョウ

1984年、千葉県生れ。獨協大学フランス語学科専任講師。訳書にエリック・マルティ『サドと二十世紀』がある。小説『ミックスルーム』で文學界新人賞佳作。『特別な友情―フランスBL小説セレクション―』の編纂(へんさん)を担当。

中島万紀子

ナカジマ・マキコ

神奈川県生れ。早稲田大学文学学術院講師。訳書にレーモン・クノー『サリー・マーラ全集』など。初心者向けシャンソン歌唱指導のほか、多彩なフランス語講座を展開。

朝吹三吉

アサブキ・サンキチ

(1914-2001)東京生れ。パリ大学ソルボンヌ卒。慶應義塾大学名誉教授。ジュネ『泥棒日記』のほか、妹・登水子とのボーヴォワールの共訳でも知られる。