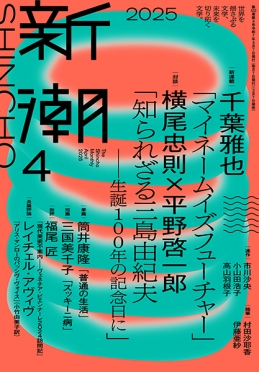

【新連載】千葉雅也「マイネームイズフューチャー」

【対談】横尾忠則×平野啓一郎

新潮 2025年4月号

(毎月7日発行)

| 発売日 | 2025/03/07 |

|---|---|

| JANコード | 4910049010457 |

| 定価 | 1,200円(税込) |

【新連載】

◆マイネームイズフューチャー/千葉雅也

佐藤悠介、ニー歳、フリーライター。脇役を自認する彼は生成AIに仕事を脅かされ、「復讐」を誓う。言葉の実在性と虚構性。現代の諸問題を呑み込んで駆動する、著者初の長篇エンターテインメント!

【掌篇】

◆普通の生活/筒井康隆

タクシーで自宅を目指すが、なかなかたどり着けない老夫婦。頼りない運転手のせいか、それとも……。

【短篇】

◆ズッキーニ病/三国美千子

特定の野菜に執着する母。今にして思えば父が亡くなる以前から、すこしおかしかったのかもしれない。

【連作】

◆良心的兵役拒否 [2]ママ/市川沙央

徴兵制導入を叫ぶ平井迴凪子には、障害児の息子がいた。記者の直撃とネット炎上に彼女の心の内は。

◆からの旅 2/小山田浩子

オーストリアの小都市で要塞を登る私の脳裏に、津波が襲った日本のあの街の白い霧が立ち込める。

◆レインボー・バレー/高山羽根子

生きるために命を賭す、登山家の逆説。シマモリは友人の姿に触れ、自らの価値観を揺さぶられる。

【対談】

◆知られざる三島由紀夫――生誕100年の記念日に/横尾忠則×平野啓一郎

死生観を踏まえた独特の芸術論と、自決の数日前に交わした言葉。三島像を刷新するいくつかの秘話。

【批評】

◆現代美術不案内――ヴェネチア・ビエンナーレ2024訪問記/福尾 匠

理論不在かつ資金調達は民間頼みの国際芸術祭。気鋭の哲学者=批評家が綴る、水の都での五日間。

【長篇評論】

◆アリス・マンローのパッシヴ・ヴォイス/レイチェル・アヴィヴ(小竹由美子訳)

ノーベル賞作家マンローは、パートナーによる娘への性的虐待を知りながら、まるで対応してこなかった――綿密な周辺取材と著作の精読によって「短篇の女王」の隠された実人生に光を当てる、第一級の文芸ジャーナリズム。

【映画評】

◆自分の轍に砂をかけるボブ・ディランは猫である――『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』随想/湯浅 学

ティモシー・シャラメ主演の話題作を観て、当代きっての「ボブ馬鹿」音楽評誰家は何を感じたか?

【リレーコラム 街の気分と思考】

◆生きている廃墟/村田沙耶香

◆ランナーズ・アイ/伊藤亜紗

【新潮】

◆キティ/市原佐都子

◆消えかけた物語のありか――『断腸亭日乗』から/多田蔵人

◆サウザンド・レイヤーズ・オブ・シブヤ/谷頭和希

◆地べたにすわっておしっこをする/早坂大輔

◆窓を覗く/甫木元 空

◆おいでよ、つんどくの森/山本貴光

【書評委員による 私の書棚の現在地】

◆三島由紀夫『假面の告白 初版本復刻版』/九段理江

◆青柳菜摘『亡船記』/山下澄人

【本】

◆津村記久子『うそコンシェルジュ』/大崎清夏

◆ヘルベルト・ローゼンドルファー『廃墟建築家』(垂野創一郎訳)/豊崎由美

◆奥泉 光『虚傳集』/山本貴光

◆宮内悠介『暗号の子』/吉川浩満

【連載コラム】

◆料理の人類学のかたわらで(第9回)/藤田 周

水道水の味を「説明」する(怖さを引き受ける)

【連載評論】

◆雅とまねび――日本クラシック音楽史(第4回)/片山杜秀

◆独りの椅子――石垣りんのために(第12回)/梯 久美子

◆小林秀雄(第115回)/大澤信亮

【連載小説】

◆Ifの総て(第10回)/島田雅彦

◆湾(第11回)/宮本 輝

◆荒れ野にて(第84回)/重松 清

第57回新潮新人賞 応募規定

執筆者紹介

この号の誌面

編集長から

千葉雅也「マイネームイズフューチャー」

福尾匠「現代美術不案内」

◎千葉雅也氏による初長篇「マイネームイズフューチャー」の連載を開始する。主人公の佐藤悠介は脇役を自認するフリーライター。コロナ禍が終息を迎えた二〇二三年、彼は自力で書いた原稿に対して依頼主から生成AIの使用を疑われ、実存を揺るがされる。そして試しにAIのChatZetaで「復讐屋」を調べ、指し示された新大久保の住所へと半信半疑で向かってみると、そこには謎めいた男が待っていた。言葉の実在性と虚構性、「私」の脱構築。問いの強度はそのままに、より大胆な想像力で、フィクションでしか到達できない領域へ――著者は作家として決定的な一歩を踏み出した◎『非美学』で紀伊國屋じんぶん大賞を受賞した福尾匠氏によるヴェネチア訪問記「現代美術不案内」。千葉氏と同じくドゥルーズ研究から出発した福尾氏の文章の幅も、到底アカデミズムには収まらない。評論と紀行文の双眼鏡から覗くのは、批評対象としての芸術祭と街の姿だ。新時代の思想のスタイルがここにある。

編集長・杉山達哉

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

新潮とは?

文学の最前線はここにある!

人間の想像力を革新し続ける月刊誌。

■「新潮」とはどのような雑誌?

「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。

■革新し続ける文学の遺伝子

もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。

■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために

デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。

公式X

公式X